- +1

占屋史|柏林:抵抗、協商與烏托邦

作為德國首都,柏林前市長Klaus Wowereit給這座城市貼上的標簽是“窮卻性感”(Berlin ist arm, aber sexy)。2018年底柏林統計人口達363萬之多,居德國之首,貧困人口卻超過兩成。德國超過50%的人口都是租房住,在首都柏林,租房比例更高達80%。1862年“霍布萊希特規劃”為了應對柏林人口膨脹而制訂,建成了是由公寓樓圍合而成的工人階級住區。1905年柏林工人階級住區中居住著近110萬人。柏林因此被稱為“世界上最大的租屋城市”。

基于“霍布萊希特規劃”建成的柏林工人階級租屋街區。(摘自《柏林城市設計》第35頁)

占屋,作為一種住房策略,亦是社會運動的工具之一。因柏林特殊的政治歷史背景,其占屋運動從1970年代生發,在不同時期不同片區(西柏林、東柏林)呈現出不同特點。

1980年代:西柏林占屋運動

1960年代以來,西柏林持續大范圍拆除舊有租屋。在外城區域興建大量社會住房,以高層公寓為主,公共服務差強人意。這樣的城市重建政策,導致眾多居民被迫離開城市中心的舊居,遷居郊區的新建公寓。另一方面,西柏林快速成為“另類運動”(alternative movement)的中心,尋求適宜生活的空間(issue of suitable living space)成為眾多運動的中心議題,而占屋成為了獲取這種空間的途徑。

在當時的城市重建公共政策背景下,房主或住房協會任由房屋閑置,以期利用政府資助來拆除和重建房屋,或對房屋進行現代化改造,最終收取更高租金。當時推行“掃地出門后重建”的政策。這樣的政策及隨之帶來的大量低收入人口和商業活動的流離失所,在1970年代受到廣泛抵制。而1980年一家建筑承包商的腐敗丑聞牽涉到了參議院,揭露出參議院推行的政策與承包商、重建機構和住房協會沆瀣一氣的內幕,這成為導火索。幾周后,參議院辭職,一個時代終結。這一權力真空期,引發了隨后數月聲勢浩大的占屋運動。

占屋者的做法是,占據空屋并立即動手翻新。其目的在于,一方面指出公寓長久失修且空置,另一方面在于尋求對公民不服從行為(civil disobedience)的廣泛認可。

1980年12月,警察在克羅伊茨貝格區(Kreuzberg)開展了一次驅逐行動,引發街頭騷亂。在隨后的幾個月中,占屋行動在該區域接續發生,到1981年夏季占屋數量達到165處。

據1983年8月12日德國《時代周刊》統計,此輪占屋運動的兩大參與群體為:“另類運動”群體,大部分為學生或學者;“邊緣群體”,大多為21歲以下的無產者。雖然兩大群體訴求不同,可在占屋運動最初,他們的想法不謀而合,即快速大量占屋,從而抵抗把低收入者掃地出門的城市重建政策。而隨著占屋運動的進展,“另類運動”群體成為“支持協商派”,他們要求政府釋放因占屋而被捕者,并為被占建筑提出“總體解決方案”。而“邊緣群體”則成為“不協商派”,他們自稱為“主張自治者”,指責協商派們放棄政治斗爭且只尋求保留住自己的占屋空間。

新上臺的西柏林政府把占屋者劃分為“接受協商者”(those ready to negotiate)和“罪犯”(criminals)。當政者宣稱對新增占屋行為“零容忍”,對示威和類似抗議行為大規模打壓,以不可容忍“罪犯的法外之地”為借口進行房屋搜查,甚至破壞占屋或立即驅逐居住者。

1981年9月,一名18歲的占屋者在被警察追趕時被一輛巴士撞死街頭,成為這一時期占屋運動受到打壓的標記事件。1981年夏季之后,西柏林占屋運動土崩瓦解。此時占屋者已失去了主動權,但西柏林的政治團體們則開始把占屋運動的訴求納入到城市住房構想和政策之中。

他們叫停了強制驅逐政策;組建了占屋運動的支持者組織,促成非私有產權的建筑占屋合法化。截至1984年,針對165個占屋進行處理,有105個占屋最終達成了租賃或購買協議并“按合同約定執行”,而另外60個占屋則被驅離。

此輪占屋運動達成的最大勝利,莫過于使“國際建筑展覽會”(International Building Exhibition)成為城市建筑的嶄新權力中心(a new centre of power for urban building)。該組織對當前拆遷政策表示反對,并提出了把租戶、城市政治團體和尋求安置的占屋者的核心訴求納入 “謹慎城市更新十二項原則”(twelve principles of cautious urban renewal)。這些原則不僅對西柏林的城市重建政策產生影響,還推動了其他大城市更新策略的改變。

1990年代:東柏林占屋運動

在1970年代初,對住房條件惡劣的控訴成為了公民請愿書的主要內容。這就推動了“東德住房計劃”的出臺,而這一計劃有優越的條件。其一,東柏林大量土地收歸國有,土地供應充足。其二,東德遵循前蘇聯的“小區”概念,對快速廉價的預制模塊式住房有豐富經驗。至1980年代末,東德住房計劃成效顯著,基本解決了住房短缺問題。

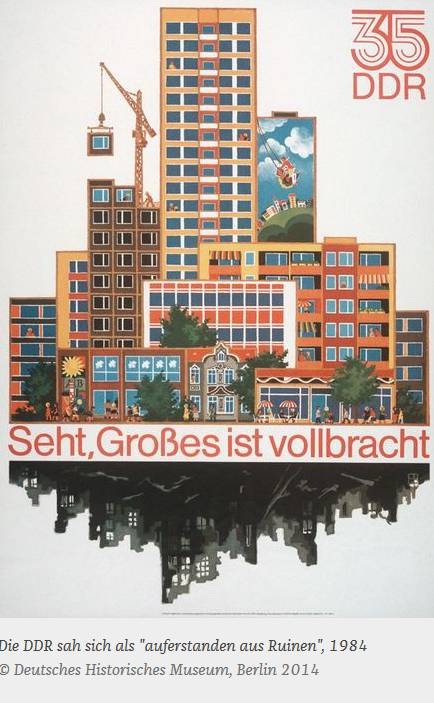

廢墟上重建的東德預制模塊式住房。

1990年,兩德統一后,柏林的居民出現了大幅變動。東柏林內城中約有2.5萬套老公寓空置,而東德住房計劃下建造了大量住房,也有相當數量的空置。

從1989年12月至1990年4月,東柏林占屋大約70處。與西柏林占屋的“非法居住”狀態不同,東柏林的占屋運動公開且果斷。無政府主義者拉上橫幅,上緊窗戶,甚至設置街道堡壘,讓被占房屋成為自由主義者的試驗場所。

最初,東柏林的占屋者主要是東德的年輕人,他們在亞文化和政治活動中互相熟識。很快,占屋運動吸引了西德甚至國外年輕人和藝術家們紛至沓來。大量未經整修的閑置樓房讓年輕人用很少的錢,就得以在柏林安身立命,也讓藝術家可以不用過度焦心生計,從而讓靈感徹底釋放。這一時期,東柏林的占屋主要功能在于營造空間,幫助占屋者自我實現(self-realization)。隨后,又有市民行動小組加入其中,他們的訴求是阻止對普倫茨勞貝格區和米特區舊住區的全面拆除。這樣的訴求很快得以回應,舊住區得以合法保留,并提供資助進行翻新。

在尋找居住地以及嘗試新冒險的過程中,越來越多的“非政治”團體也嘗試占屋。到了1990年5月,西德人開始在東柏林組織占屋。他們主要是西德的學生們,一方面受西德房屋短缺影響,另一方面也是為政治抗議活動而聚集,集體遷入東柏林空置房屋。

美因策大街(Mainzer Strasse)非常典型,有10余棟建筑被占。除了設立了書店、公共廚房等設施之外,占屋者還在此建立了東柏林的第一個Tunten(同性戀)住房項目和女同住房。在此占屋而居的主要是西柏林人和西德自治運動的成員。此時的占屋,成為與當局對抗的場所和自我政治定位的象征。

1990年7月,東柏林當局開始實施管制,不再允許任何新增占屋,受到刑事指控或驅逐通知的占屋,由警方在24小時之內加以清理。1990年11月某一天早晨,警方在對美策因大街占屋者驅離時,引發了暴力對抗。從西德調集來1500名警察試圖進入這一占屋區域,卻未能成功。這就讓協商解決占屋問題變得越來越不可能。持續數日,投入3000名警力和數架直升機,美策因大街的占屋終被清除。這標志著占屋者武力捍衛的失敗。

這個事件促使大部分占屋者來到談判桌旁。大多數占屋都在與住房委員會簽訂了使用協議后,依照合同使用。但是,如果東柏林的占屋被重新分配給先前的所有者或繼承人,則上述協議失效,后續有不少占屋者因此而陸續撤離。據統計,30處占屋被驅離,90處占屋的使用得以合法化。

在1990年代東柏林占屋運動的激發下,柏林參議院在1990年代持續投入2.5億歐元,實施“自助住房政策” (self-help housing policy)開發計劃。共計3000套單元住房在這項計劃之下被整修,其中包括曾經的占屋。在簽訂多年租屋合同的基礎上,建筑的整修改造就關乎居住者的個人利益,正是在這樣的前提下,“自助住房政策”開發計劃支持了住房條件的現代化改造。

伴隨著西柏林和東柏林的占屋運動,柏林的城市重建模式也呈現出三種截然不同的模式:區域重建(大規模拆除存量房,開啟嶄新的現代住房開發);謹慎的城市更新(謹慎建造,謹慎于社會問題,謹慎于規劃政策);后福特主義的城市更新(并非用錢直接控制,而是用法律和戒律強化重建目標)。把占屋運動放置于廣闊的社會變革背景之中,才能更為清晰地理解城市發展的來龍去脈。

今時的柏林

近十年以來,經濟發展、人口增長和建設成本增加,改變著柏林住房的供需關系,投資者涌入帶來房屋價格的泡沫。城市不可負擔性的增加,街區不可逆轉的士紳化,必推動若干群體去尋找生存之道。占屋在今時今日的柏林,與其他歐美大城市一樣,或隱匿無形,或鮮明張揚,都是邊緣和底層人群的生存之道,如《柏林施普雷河畔的“烏托邦”》一文中的帳篷烏托邦社區。

柏林施普雷河畔的帳篷占屋住區

2012年以來,德國難民的活動也非常活躍。2012年發生過一次前往柏林的難民抗議游行,游行從9月8日開始,沿兩條路線進行,一條為步行線路,一條為公共汽車線路,經過28天后到達柏林。抵達當天,難民和活動人士占據了克羅伊茨貝格區的一個公共廣場,稱其為難民抗議營地。他們搭建起帳篷和木屋,以抗議德國關于移民的相關法律。難民們還占了一所學校,并把學校的一樓設置為僅供女性難民居住的空間,稱其為“國際女性空間”。這一占屋營地直至2014年4月才被清除,一部分難民同意搬到當局提供的其他設施中生活。

德國有一句諺語,城市的空氣使人自由(Stadt Luft macht frei)。城市作為紛繁的人事物交匯變動之場所,遇到問題,直面問題,探索解決之道,才是千頭萬緒中的唯一途徑。

在澎湃新聞的《由柏林抵抗城市“士紳化”談起》一文中,作者基于柏林生活經歷,就當前柏林“士紳化”的影響和各方應對予以勾畫,其中一例非典型“占屋”,讓人感知到柏林的迥然之美。

“這是一片由上千名位志愿者共同努力打造而成的社區花園。這片6000平米的土地自1960年代開始一直空置,2009年左右,由數位藝術家起頭,想把這里變為農業園圃,但是政府不同意在建筑廢墟上建設農田,柏林的藝術家們運來裝著土壤的塑料盒子,盒子重重疊疊,土壤中播下種子,就長成了一片不接觸土地的綠色園圃了。”

柏林“非典型占屋”:6000平米廢墟上的社區花園。

參考文獻:

①德國統一現狀,米夏埃爾·于爾格斯著,徐靜華譯,人民出版社。

②柏林城市設計——一座歐洲城市的簡史,哈羅德·波登沙茨著,易鑫,徐肖薇譯,中國建筑工業出版社。

③Fighting for spaces, fighting for our lives: Squatting movements today,Squatting Everywhere Kollective (SqEK)

④The ‘Hobrecht Plan’ (1862) and Berlin’s urban structure,CLAUS BERNET,Urban History, 31, 3 (2004)

⑤Squatting and Urban Renewal: The Interaction of Squatter Movements and Strategies of Urban Restructuring in Berlin,ANDREJ HOLM and ARMIN KUHN,Volume 35.3 May 2011 644–58 International Journal of Urban and Regional Research。

⑥http://www.qdaily.com/articles/52056.html

⑦19世紀末期的柏林,邵君。

⑧戰后歐洲史(四冊),托尼·朱特著,林驤華等譯。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司