- +1

撤制鎮20年后,“優先配給條件好的”思路是否該變?

上周末,上海的城里人紛紛去往郊區踏青,寶山的顧村公園、松江佘山等地公園的草坪湖邊成為“頂流”。實際上,在上海的郊區,在離這些擠滿游客的景點不遠的角落,上百年歷史的老街,卻鮮有游客。其中很多是撤制鎮,它們曾是商貿聚落,但于2000年左右被撤銷鎮制。

撤制鎮已開始得到一定關注。在剛剛結束的上海兩會上,市人大代表、民革上海市委副主委,金山區副區長蔡寧提出,建議引導農民集中居住點“向一些配套設施較為完善的撤制鎮靠攏”。撤制鎮的價值逐漸被重視,這是其自我改善、發展的契機。

撤并二十年后,撤制鎮現狀如何,有什么問題?背后是什么原因?在2025年1月調研青浦區商榻后,近期澎湃研究所研究員又走訪了塘灣(閔行區吳涇鎮)、張澤(松江區葉榭鎮)、五厙(松江區泖港鎮),興塔(金山區楓涇鎮)等撤制鎮,結合文獻梳理,嘗試回答上述問題。

問題:生活不便、產業活力不足和風貌不佳

澎湃研究所研究員觀察到,部分臨近市區或當地城區中心的撤制鎮,已完全城市化,成為上海城區的一部分,但大部分仍處于郊區,特別是遠郊。相比城市和江浙市鎮,上海郊區型撤制鎮不同程度、不同側重地存在生活不便、活力不足或經濟滯后、風貌不佳等問題。

一是公共服務和設施等公共品雖有一定保留,但供給弱化,造成常住居民生活不便利。

在醫療設施供給上,大多數撤制鎮仍保留公立二級甲等“社區衛生服務中心”,但服務能力、規模均低于撤制前的鎮上醫院,造成居民“看病遠”“看病難” 。

2025年3月15日周六下午,塘灣鎮區廢棄的鎮衛生服務中心(上),以及在其后側、關著門的村社區衛生服務站(下)。本文圖片若無說明,均為澎湃研究所研究員呂正音攝。

在教育設施供給上,大多數撤制鎮仍保留小學和幼兒園,但屬于九年制義務教育范圍內的初中生源,卻并入主鎮的中學。例如,青浦金澤鎮的金澤中學,接收撤制鎮商榻、西岑和蓮盛的三校并入。撤并學校導致的上下學通勤時間延長,以及郊區寄宿制初中數量大幅增長,易于引發青少年安全及心理問題,推高撤制鎮家庭子女的受教育成本(如去主鎮、新城買房等),增加家庭負擔。城市倡導“就近入學”,而郊區撤制鎮家庭子女卻需要寄宿,城鄉公共服務難以“均等化”。

此外,部分撤制鎮至今缺少燃氣、道路和路燈等基礎設施。例如,在松江區的五厙、青浦區的商榻以及浦東區的瓦屑等地,研究員均觀察到居民使用煤氣罐甚至煤炭爐的狀況,2023年一份金山區的人大會議中,有代表提到 ,尤其是興塔、新農、錢圩、松隱等撤制鎮社區居民,對天然氣的入戶期盼愿望強烈,可見其居民日常生活多有不便。

二是部分撤制鎮發展動力衰減,產業流失。

撤制鎮的發展動力在于周邊產業就業。產業能吸納外來打工者居住,會給撤制鎮帶來發展活力,反之,則會帶來發展動力衰減,人口流失。

澎湃研究所研究員發現,部分撤制鎮周邊有較好的產業氛圍,例如奉賢區的邵廠(臨近特斯拉超級工廠,被稱為“特斯拉小鎮”)、金山區的興塔等。但也有相當部分的撤制鎮缺乏產業基礎,或者曾經的產業已流失,新的發展路徑還在探索。

例如浦東周浦鎮的瓦屑,二十世紀九十年代起曾坐擁幾個外資工廠,養殖業也有一定規模。后因“三個集中”“環保風暴”等政策,上述產業都被取締或搬遷,只得寄望于數公里外迪士尼樂園產生的旅游效應。西邊青浦區的商榻也類似,原有制造業遷向中心鎮,本地水產養殖業關停后,嘗試發展“民宿”市場,但仍未成熟。

去工業化后的村鎮如何發展,現今還是個難題。例如,松江區泖港鎮的撤制鎮五厙,撤制后人口逐漸流向松江新城、泖港鎮級工業園,因而發展現代農業和康養產業,但其核心產業仍停留在農產品初加工環節,其養老產業也尚未形成品牌效應。

閔行區曹行沿街空置的工業廠房。

三是部分撤制鎮房屋破舊,少有翻新,設施投入少,整體風貌欠佳。撤制鎮區內房屋主要以居民自建房、供銷社產權房、集資房、安置房為主 。部分自建房、集資房建設年代較早,人均居住面積在22-55平方米之間 ,房價不貴,但居住品質較差。撤制鎮房屋中不乏土泥瓦堆砌結構,由于年久未修,存在房屋漏水、配套設施不完善等問題,斷電、漏電現象頗多,保溫性能不佳,整體房屋居住條件較差 。

房屋老舊、缺乏維護,加上前述的道路破損、路燈不足等基礎設施投入問題,更不用說綠化、休閑娛樂設施缺位,總體上帶給人相對城區而言風貌欠佳的印象。

金山區興塔未翻新過的鎮沿街房屋。

閔行區塘灣的未翻新房屋。

主要原因:土地“集約化”利用和鎮權屬問題

風貌不佳的原因之一是撤制鎮交錯、復雜的土地和房屋產權。撤制鎮原是計劃經濟時代供銷社所在地,存在大量供銷社遺留資產以及鎮資產。年代跨度久、補償利益分配不清等歷史問題 ,導致此類土地、房屋“確權難”,造成撤制鎮部分資產長期閑置。另外,由于規劃戰略留白、規劃保留區等規劃期通常持續5年至10年,部分撤制鎮的房屋產權人即使有意愿更新,也很難獲得許可,造成前述房屋風貌不佳的問題 。

產業活力不足,除了受自身區位限制以外,主要和上海“三個集中”政策、土地集約化利用的思路有關。在加入WTO引進外資,但土地資源緊缺的背景下,2004年,上海提出“三個集中” 政策,意圖增加可用的城鎮建設用地(國有土地),其中“工業向園區集中”即降低區級以下的鄉鎮零散工業用地,提升土地的集約化利用程度和企業環保等方面的監管力度。撤制鎮周邊零散工業也被“引導”向主鎮區工業園區遷移。

據澎湃研究所研究員了解,雖然政府會在后期以降低電價、租金等方式彌補 ,鄉鎮企業遷入主鎮園區的額外成本(環保成本、搬遷成本等)大部分由企業自行承擔,而后期補償金若遲遲不到位,更給企業發展帶來更多不確定性。撤制鎮原有企業流失,如果沒有“被分配”到新項目,會造成前述原本支撐其商業、租房市場繁榮的產業活力缺失。

有學者指出 ,和全國撤制的邏輯不同,上海“三個集中”政策更多是源于“大開發”階段下郊區潛在的高土地價值,其背后是土地財政邏輯。但如今,房地產市場降溫、土地財政趨于尾聲,這種從農村土地單向攫取價值的不平等城鄉關系,或許需要改變。

深層原因:資源配置從均等轉向最優

居民生活不便源于資源“最優配置”思路。全國、上海層面鎮的撤制思路相同點在于“將資源優先配給基礎好的鎮” 。小鎮的發展起源于二十世紀80年代全國推廣的、由知名社會學家費孝通倡導的“小城鎮、大戰略” 模式 ,其背后是均衡配置的思路。而這一思路在2000年有所轉換。2000年,中央提出對“現有基礎較好的建制鎮”重點發展,如“優先安排”建設用地指標,并在基礎設施、城鎮功能和集聚能力等方面“優先考慮 。其后5年內全國有864個鎮陸續撤銷、合并入主鎮。

但并入建制鎮后的“優先權”可能并未惠及降格為社區的撤制鎮。撤制鎮多數距離主鎮仍有一段距離,且戶籍人口數量不如主鎮。按照資源分配的行政等級,撤制鎮面對被“邊緣化”的現實,按照我國長久以來按照戶籍人口配給公共設施的政策執行思路,戶籍人口逐漸減少的鎮也在資源分配上被“邊緣化”。很難享受主鎮資源的“溢出”效應,是造成居民生活不便的主要原因。

有學者表示,從理論角度來看,最優配置思路長期來看是高效的,但這類配置思路在政策實踐中需要較長的緩沖時間,以及配套緩沖機制 ,需要政府向服務型政府轉變,加大民生支出。

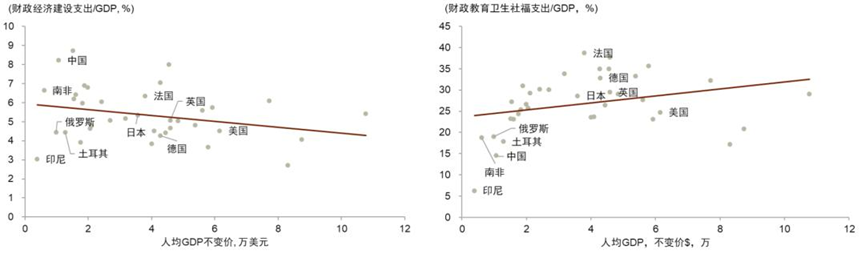

民生支出的總體不足可能是“最優資源配置”思路產生的本質原因。根據IMF研究,和其他國家相比,中國對教育衛生等民生支出占GDP比重屬于較低梯隊,約為15%,而在經濟建設支出上卻超過其他國家 。若土地財政式微,承擔了90%的民生支出的地方政府,可能需要新的稅種來支持其發展民生,來逐步實現城鄉資源的均等化。

來源:IMF,世界銀行,中金公司研究部(注:各項數據為2018-2022年平均值,人均GDP以2015年美元計價。民生支出為IMF GFS數據庫跨國可比口徑,主要包括教育、醫療衛生、社會保障和福利等方面的財政支出)

撤制鎮的種種問題和現象,表明其作為城鄉融合“紐帶”、消費活力承載地、和青年人口注入地的潛力尚未完全釋放。在未來的城鄉融合階段,如何以服務型政府的方式來激活撤制鎮的可持續發展,尚待進一步探索。

-----

城市因集聚而誕生。

一座城市的公共政策、人居環境、習俗風氣塑造了市民生活的底色。

澎湃城市觀察,聚焦公共政策,回應公眾關切,探討城市議題。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司