- +1

與洪共存|大災過后②:以規劃減少自然災害

自然韌性社區組織(Naturally Resilient Communities,美國規劃協會、美國土木工程學會等機構的合作伙伴)就社區洪水韌性提升,提出了50多種解決方案和案例。上一篇,我們介紹了為何要繪制增強型洪泛區和洪水風險地圖。本篇將介紹如何運用規劃和區劃的強大工具,提升社區的洪災韌性。作為洪泛區管理策略的一部分,以規劃手段減少或防范洪水,同時對自然棲息地加以保護,不僅可以減少災害的發生,更可帶來多種效益。

制定規劃,法規先行

① 區劃法規

對美國而言,區劃法實際上控制著城市的發展方式。區劃提供多種途徑減少洪水影響:可將某些土地用途排除在脆弱地區之外,因為這些地區可能會遭受或加劇洪水風險及負面影響;可通過區劃,提升具有防洪功能的自然體系的整體健康和有效性,列明開發退界和保留緩沖帶的相關要求;還可借助區劃列明就地蓄留雨水的要求。

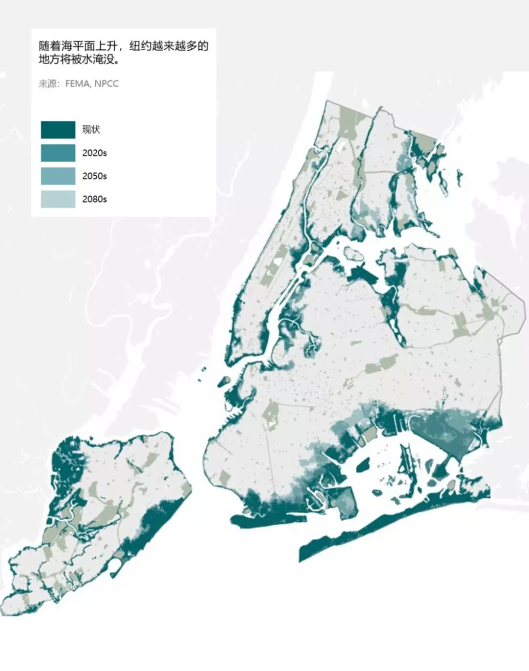

以紐約為例,對颶風桑迪的應急響應已成為紐約沉痛的教訓,今年5月紐約發布了更改后的海岸洪災韌性區劃,來應對海平面上升和極端天氣。

紐約洪水影響范圍預測。作為一項綜合規劃,紐約2050著眼于應對氣候變化帶來的風險,提出了“對社區、建筑、基礎設施和濱水區提升,使之更具韌性”的倡議。圖片來自:微信公號“一覽眾山小-可持續城市與交通”

② 土地使用法規

為洪泛區土地使用制定法規,其目的在于:保護生命、健康和財產;最大限度地減少防洪項目的公共支出;盡量減少救援工作;盡量減少業務中斷;盡量減少對公共設施的破壞;盡量減少洪澇疫區的出現;阻退魯莽的土地和購房者因之受損;并防止發生洪水泛濫。

社區官員有責任保護公共健康、公共安全、納稅人的錢和自然資源。當人們獲得房地產開發許可時,他們相信社區建設官員已經進行了盡職調查,可以安全地進行建設。此外,現有社區居民不會允許對他們產生不利影響的新開發項目。建筑工程規劃許可證制度(building permit program)的基石,應當對建設開發加以管理,以減少洪水對人員和財產造成的損失,避免自然洪泛區功能的喪失。

③ 雨洪管理條例

隨著一個地區的開發范圍和強度的增加,自然系統吸收雨水的整體能力會降低,將導致洪水和水土流失問題。因為停車場、車道和其他不透水表面所匯集產生的徑流,極可能導致現有的排水基礎設施不堪重負。為了更好地管理雨洪,條例通常側重于明確各個地點能留存多少雨水,并對如何實現雨水滯留提供詳細說明。如果需要或鼓勵特定的實踐(如綠色屋頂、綠色停車場或生態沼澤),則必須確保監管框架,并促進其實施。

下凹狀雨水花園具有雨水存蓄功能。可增加地表徑流向地下滲透,又可去除污染物以改善水質,把暴雨事件中雨水管網承受的巨大壓力分散化。如果設計供街區使用,應雨水匯集與排出的流動性。比如考慮接收來自綠色停車場或綠色屋頂的徑流,而雨水花園的溢流則應被導入生物沼澤或其他自然基礎設施。

綜合規劃,統攬防洪大局

顧名思義,綜合規劃會建立一套全面的目標體系。這項工作具有前瞻性,為達成綜合規劃目標之下各項規劃、法規、政策和方案奠定了基礎。綜合規劃通常會確立未來土地使用的愿景,以提升城鄉住區韌性。趨利避害,引導開發項目遠離目前和未來易受洪水影響的地區,有助于洪災韌性提升。

同樣,對頗富價值的自然棲息地,實施開放空間收購計劃和保護計劃,使其不受建設開發的影響,洪水風險也會因之降低。除了長期土地利用規劃,即將建設開發從洪水敏感地區轉移到其他地區之外,綜合規劃還可以把減災相關的更廣泛目標納入其中,例如鼓勵綠色基礎設施、尊重自然地形。

風險評價:先識別風險才能未雨綢繆

規劃和洪泛區管理工作需要建立在對災害及其影響,以及建設開發對自然洪泛區功能的影響的研究之上。不僅要考慮當前因各種災害帶來的風險,還應慮及這些風險如何隨時間變化。

美國規劃協會等與AECOM合作改進風險建模,并就風險模型如何納入大尺度規劃中提供了指導。基于精準可靠的風險評價,就可出臺地塊收購計劃,從洪災風險地區移除那些脆弱的基礎設施和人員,降低洪水的影響,減少未來洪水事件再次出現時帶來財產損失和人員傷亡的可能性。

減災規劃:結果重要,過程更重要

減災規劃關注如何采取行動以減少城鄉居民點洪災損失。例如識別出洪水易發區域,并由地方政府買斷其范圍內的建筑,地方政府有資格獲得聯邦政府提供的地方減災援助。減災規劃和制定減災規劃的過程,通常提供了良機,與社區成員合作,辨別出應對洪災的漏洞,并擬定減少乃至消除這些漏洞的策略。這個過程可能非常繁瑣,但投入時間和人力物力編制出高度本地化的減災規劃,并將減災規劃的成果整合到土地使用規劃和建筑規范中是非常值得的。

災后規劃:把洪災視為彌補漏洞的機會

災后恢復通常為識別并提升防災短板提供機會。只有制定了清晰的災后規劃來彌補這些缺陷,才能有效地發揮作用。災后環境特征有二,首先是遭受到巨大破壞,其次是具有高度緊迫性。制定明確的計劃,確保社區防災能力提升,并降低其整體遭受洪災損失風險,盡力應對雨洪后的混亂。有多種洪災后恢復和重建方案和經驗可供借鑒,以幫助社區更有效地從災難中恢復。

針對洪災制定長期規劃是創建更具韌性的社區的重要工具。然而,即便在最具洪災韌性的社區中,災害仍會發生,因此還需制定適用于極端降雨洪水事件的減災規劃,以及著眼于盡快有效恢復的災后規劃。

上述不同種類的規劃手段聯合使用,有助于建成安全健康、充滿活力和洪災韌性社區。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司