- +1

誰的城市沒有《小偉》?

小眾片的影院排片問題,恐怕會持續地討論下去。電影《小偉》上映,它又一次冒了出來。

“啊,好想看,我們這排片也好少,時間還不合適……誒,為啥都不排片呢,多給點機會嘛真的是。”一位江西南昌的網友在豆瓣上留言。

在豆瓣或微博上輸入“小偉”,可以看到不少類似的求排片帖。人們認可《小偉》的值得一看,電影講述的是一個癌癥患者家庭的故事,作為導演的處女作,它曾榮獲2019年FIRST青年影展的“評委會大獎”;令人困惑的是,影片明明面向全國公映了,為何不少城市又一票難求?

哪些城市可以觀看《小偉》?

求排片帖中提及的城市,沒有北上廣深,也沒有杭州、成都等文化資源相對豐富的城市。

三線以下城市居民觀影習慣在養成的說法,被提了好多年,國家電影局也曾在2018年發布《關于加快電影院建設促進電影市場繁榮發展的意見》,表示將推動縣級城市影院的發展;但不同級別城市之間的資源差距依然存在。

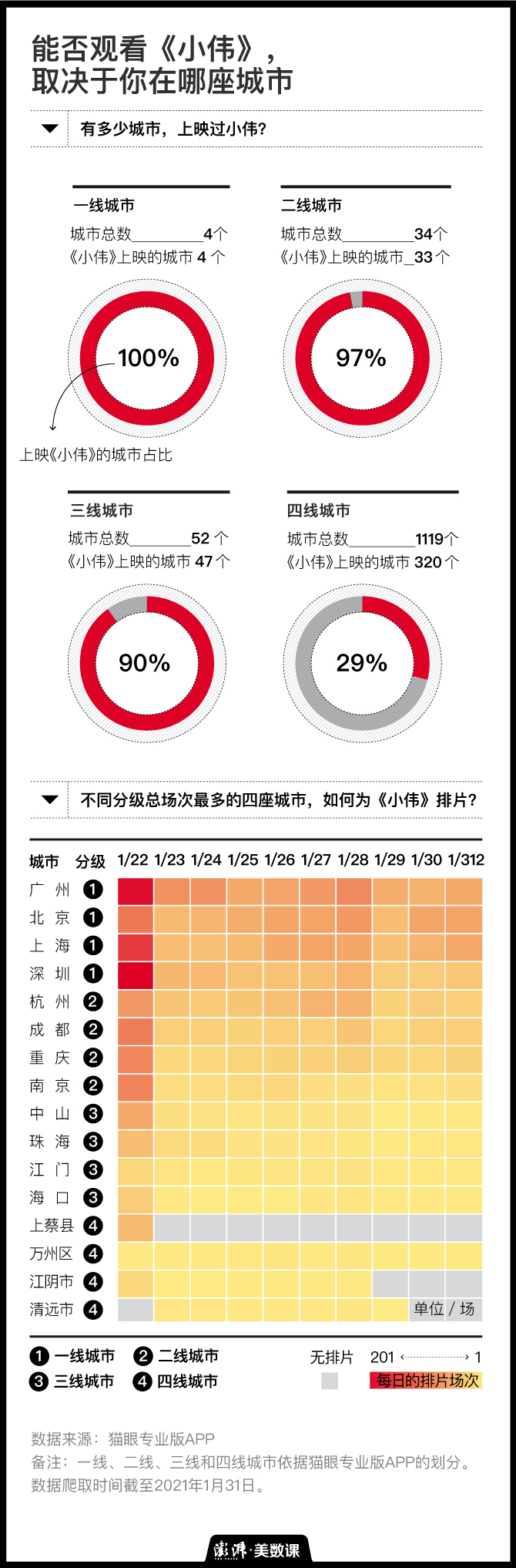

《小偉》是再現這一差距的窗口。我們在貓眼專業版APP上,搜集了《小偉》自2021年1月22日上映開始至1月31日的觀影數據。依照貓眼的城市分級,分類記錄上映過《小偉》的城市后,即可明白為何許多“十八線小城”的電影愛好者會抱怨排片太少,因為零排片的四線城市超過了七成。

即便是四線城市中排片總場次最靠前的城市,每日排片場次大多在10場以下,放映天數也明顯少于其他級別的城市。而320個上映過《小偉》的四線城市,在2021年1月22日到1月31日期間,每日均有場次的城市只有10座,44%的城市只安排了一天放映。

《小偉》在小城更不受歡迎?

排片量往往是對市場需求的預判與反饋。但應當如何比較一二線城市與三四線城市的觀影需求?

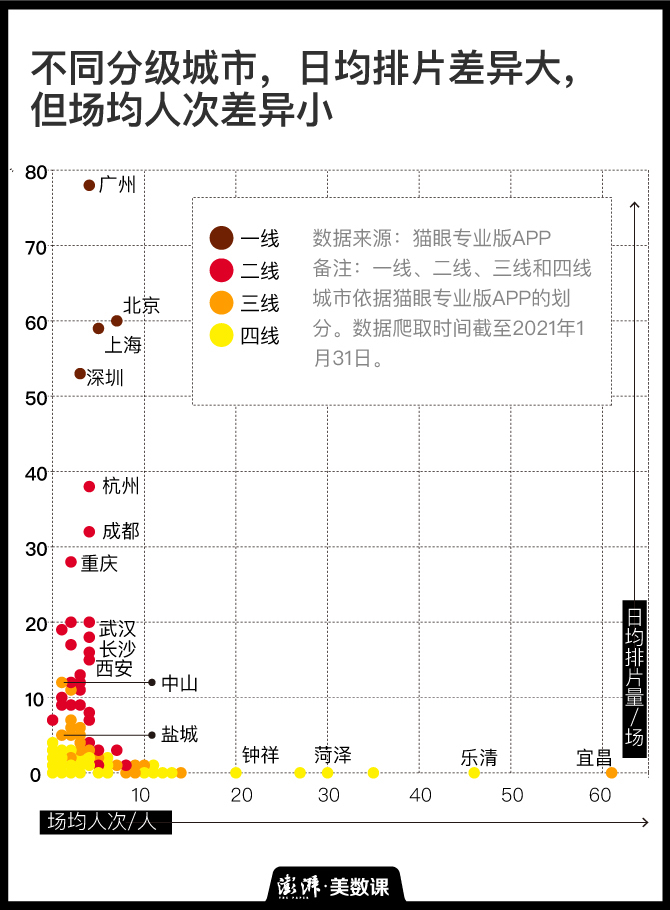

我們計算了1月22日至1月31日期間,《小偉》在不同城市的日均排片量與場均人次。不同分級城市在日均排片量上的差距十分明顯,三四線城市中日均場次低于5場的占到了97%,而北上廣深則均在50場以上。

但場均人次的表現卻與預設的不同,接近10%的三四線城市超過了北上廣深,場均人次多于10人的則均為三四線城市。

許多因素促成了上圖的結果,有一些是眾所周知的事實,比如影院經理對影片熱度的預判,直接造成了不同級別城市間排片量的差異;還有一些則隱藏在數據背后,很難被一眼識破。

場均人次極低不一定等同于觀眾無需求,而很可能是排片量極少所導致的:場次越少,越可能造成一些有心前往的觀眾,因時間和地點的不便利而錯過電影——

“我們這18線小城市,首映全市只有4場,第二天全市下線,當時我錯過首映,至今為此難過。”一位網友在《小偉》的豆瓣電影專頁上這樣抱怨。

觀眾的需求,究竟是什么?

“如果有普通話版,是否排片會更多?”有人在《小偉》的豆瓣電影專頁下問道(注:《小偉》是粵語片)。但無人回應,也沒人可以解答這個問題。

觀眾的需求,是個玄乎的存在。如果將排片量視作影院經理對市場需求的預判,將實際觀影人數視為相對真實的市場需求,這兩者的相互關系會是怎樣的呢?

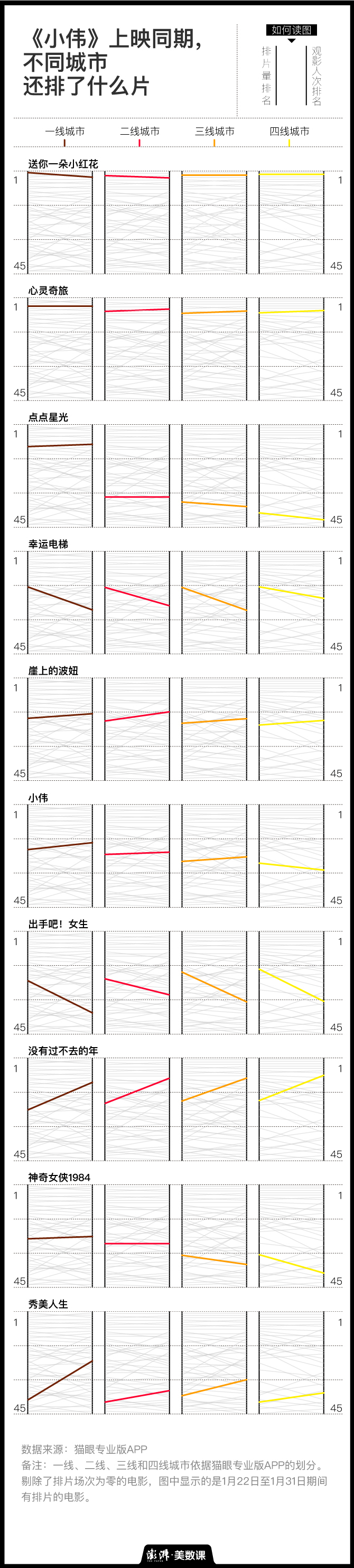

我們篩選出了1月22日至1月31日期間,共45部在一二三四線城市均有排片的電影,對它們的排片量與觀影人次進行了排名,并通過連線來查看兩者的關系。

從密密麻麻的連線中,很難總結出一個絕對的結論。除了頭部影片之外,大多數影片的排片量與觀影人次排名,并不一致,前者遠高于后者或反之,均頻繁出現;但影片排名較低的影片,基本很難在觀影人次上逆襲。這意味著,影院排片與觀眾的實際需求之間存在裂縫,且不少見。

影院的擇片本身,也存在一些問題。與《小偉》同期放映的影片中,有10部曾在2020年前公映。我們曾對重映電影進行過分析,這類電影通常映期長、口碑差、票房低,在排片資源有限的情況下,它們應當被最先排除,騰出的空間或許能給高分小眾片創造更多公映機會。

但現狀短期內無法改變,影迷們只能“自己動手豐衣足食”。一位廈門的網友在和影院工作人員溝通后,得到了“湊夠30人即可安排一場放映”的許可。她在豆瓣上發帖拉人,從回復情況看,過程有些曲折,人們不是說不在廈門,就是說放映當天恰好有事無法到場。

觀影團最終是否建成不得而知,只能默默期待她如愿以償了吧。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司