- +1

攝影師|許海峰:上海絕響,虹鎮老街

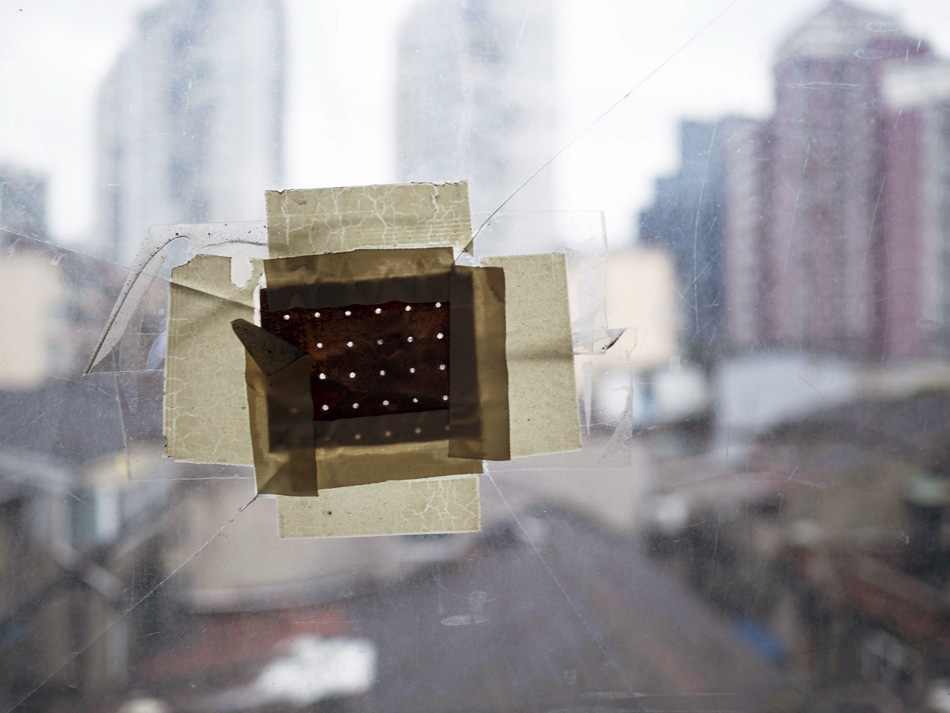

1997年,虹鎮老街遠眺。這片棚戶簡屋達90公頃,居住人員多為底層勞動人民。攝影 許海峰

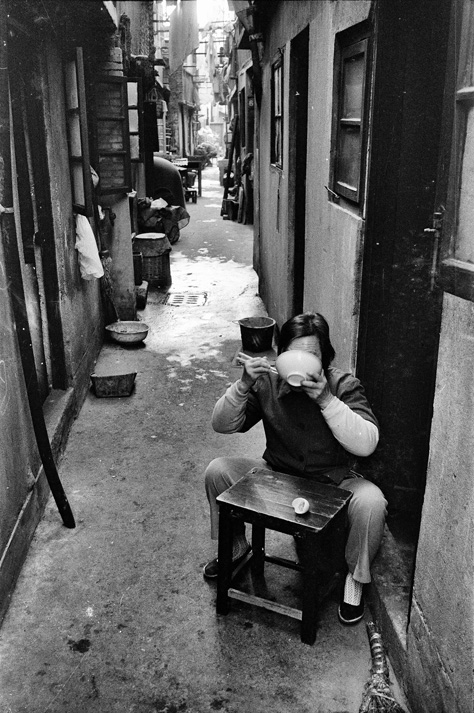

1998年,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

虹鎮老街在民間有著草莽之地之稱。它曾是上海規模最大的舊城區之一,危棚簡屋緊緊相連、用地功能混雜、衛生環境不佳、居住條件差,治安環境堪憂。1990年代以后,鱗次櫛比的住宅及商業用地構筑起的綜合性社區拔地而起,一場“新”與“舊”的交替,如同潮水般一波波刷新著都市生活的色彩。通過攝影師許海峰于90年代開始拍攝的歷史影像中,我們感受到了歲月的流逝,城市的不斷發展。此項目不僅是以紀實的角度出發,攝影師的親身經歷更讓照片富有生命力,在虹鎮老街這樣一個標志性的地域中,體會到上海的絕響。

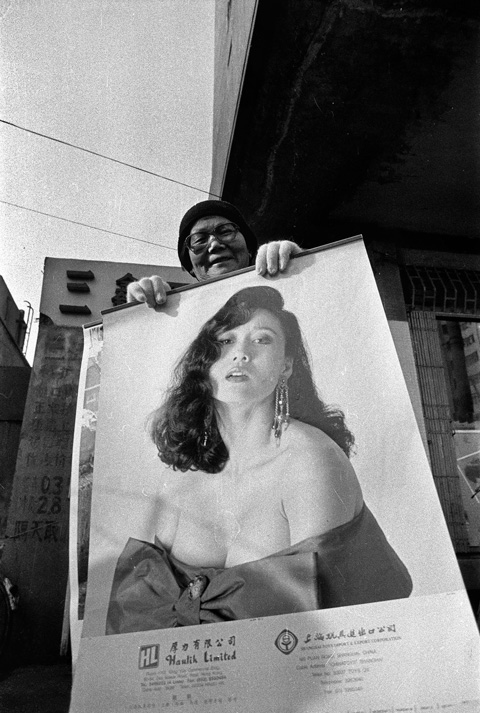

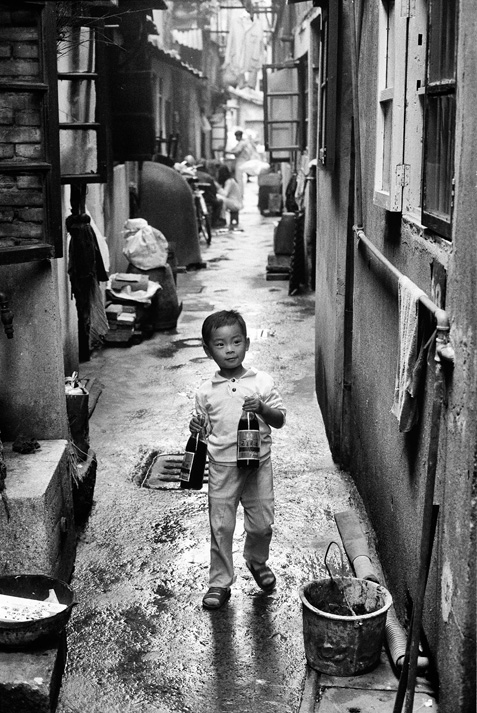

1992年5月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

1992年4月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

澎湃新聞: 起初拍攝《虹鎮老街》項目的契機是什么?

許海峰:虹鎮老街像是上海的一塊飛地,從外部窺視里面,密密麻麻的羊腸小道,全是岔口,人一旦迷路,心便不安起來。岔口低矮房子下一雙雙眼睛望著路人,讓人不敢對視。兇險陡升,加上它的傳奇,恐怕這便是外人不敢隨意闖入這個區域的主要原因。于我,這里是江湖,也是日常生活。自有其規則,在規則下行事,便不慌。在二十歲前,我一直居住在那里。有人說虹鎮老街像香港的九龍城寨,我沒有去過九龍城寨,在做這個專題的時候通過網絡看過多次,外部形態確實很像。不僅街巷的格局,空間,密度,居住其間人的生活方式,精神狀態,甚至隔著屏幕能嗅出其中的氣味與上海的虹鎮老街差不多。一樣被城市“遺忘的角落”,一樣的草莽氣息,看完,腎上腺素飆升。

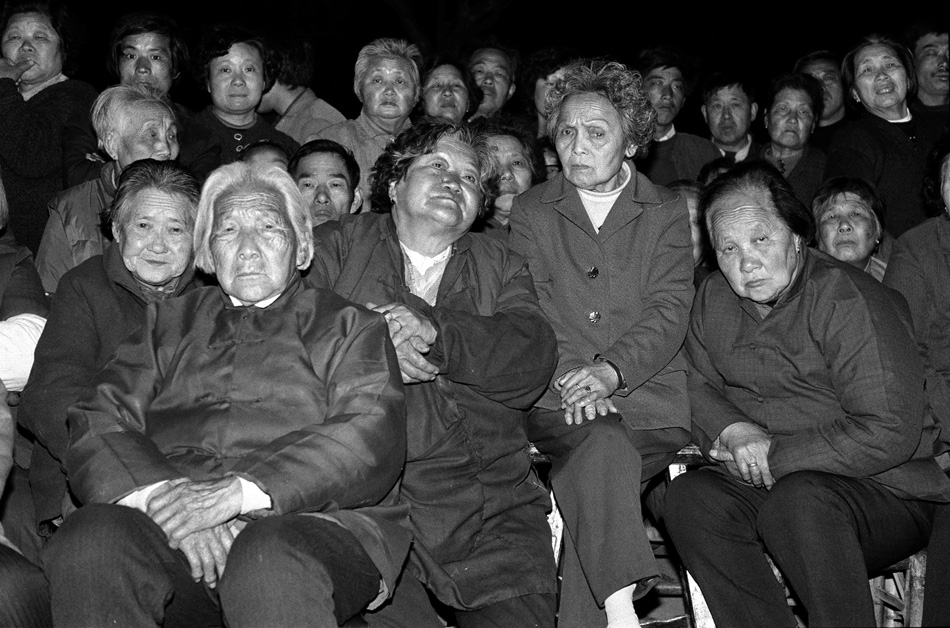

2018年春節,我偶然地再度路過這個地區,看到正在上演一出淮劇——粗曠的唱腔,鏗鏘有力,臺上臺下全是垂垂暮老的觀眾,此番景象,瞬間勾起我很多心事,激起我要做這個專題的念頭。整個項目是以視頻為主導展開的,攝影僅是其中一小部分。(點擊觀看此項目H5|虹鎮老街——上海市區最大的棚戶區華麗轉身)

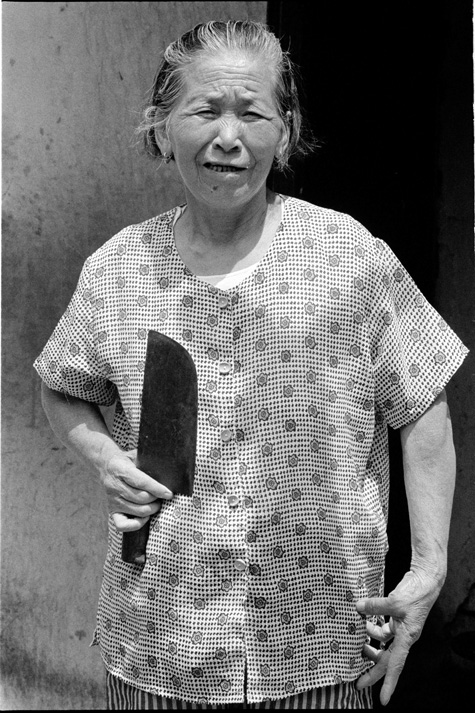

1992年2月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

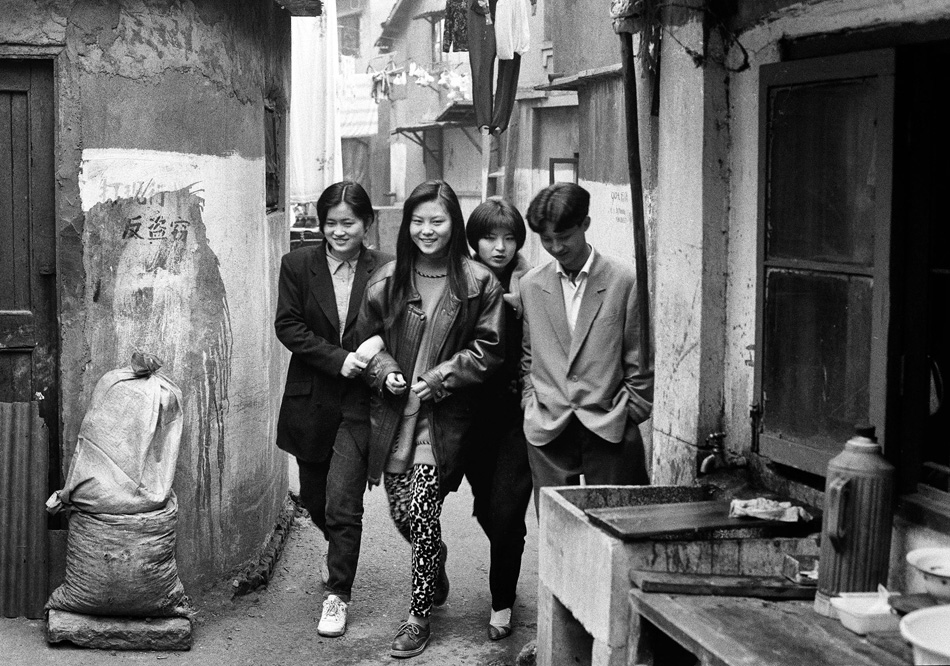

1996年8月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

1992年3月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

1996年1月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

1994年3月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

澎湃新聞:幾十年時間里攝影是否也發生了轉變?拍攝方向上,人物肖像與非肖像之間是怎么平衡的?

許海峰:90年代初的攝影還是承接著80年代的沙龍風——物質生活貧乏單調,攝影上便想著如何創造精神上的豐裕,結果更加的空洞蒼白,陷入自娛自樂之境。再后來,紀實攝影在整個90年代的中國迅速崛起(這就像今天的當代攝影藝術一樣),貼近生活、以人為本,紀實攝影成為當時的熱詞,成為主流表達語言。對于二十剛出頭的我,這是最好的、最新的攝影。樂凱黑白膠卷和24毫米到50毫米的幾個定焦鏡頭是我在城市街拍常用的搭配,也是訓練自己與被攝對象在一瞬間的物理關系以及肉身受光影、人物情緒的微妙變化而相應做出應變(抓拍)能力,最重要是通過照相機鏡頭得以多一個視角觀看周遭,這與眼睛直接去看不一樣。

回頭看,當時無非是想把照片拍的像攝影作品(目前又有一種將攝影作品拍成照片的逆風向),所以我沒有想到人物肖像與非肖像之間的平衡,拍下來全是憑著青春的沖動。1989年春夏,攢錢買了一臺海鷗DF-1相機,468元,開始攝影練習,進而自覺進入創作狀態。一開始,拍攝對象自然首選身邊的人,虹鎮老街里面的人并不介意一個“內部”人員拍攝他們,拍壞了過幾天還可以再去拍。在那個年代,日出日落清清楚楚,日子過的不緊不慢,他們有的是時間,我有的是熱情,雙方“共謀”而成就了這些照片。

1992年2月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

1993年11月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

澎湃新聞:相機/膠片的選擇對于拍攝畫面的影響。

許海峰:相機的選擇取決于對觀看事物的態度和視覺表達的需求。從海鷗DF-1、美能達x-700、尼康FM2F3,到2000年后的數碼相機直到2008年添置了大畫幅相機。 這么多年下來,錢花掉了不少,最貴的還是搭上——時間。

隨著舊改的深入,我記得那一年是2009年,動遷標語張貼在弄堂的墻上,我開始與同為新聞工作者的妻子合力做了30多位動遷居民的視頻版口述史、人像攝影和大畫幅相機對空間的描繪。這一過程持續了約一年時間,但是大畫幅相機所拍的照片目前還沒有整理。

1994年6月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

澎湃新聞:請分享一下發生在虹鎮老街里記憶深刻的故事或者人物。

許海峰:大概在我小學三年級的時候,貼隔壁鄰居“老虎”在我們天寶路小學門口將我打了一頓,我的手臂被他扭在后背感覺快要折斷了,痛死他卻不放手。這番痛和羞辱,我發誓要報復,而我確實很快就付諸行動,撿了一塊褚紅色八五磚藏在書包里,在黃昏時分到了他家門口,勇敢地掏出來扔向他父母正在吃飯的飯桌上。人未砸到,卻驚翻了整個弄堂。母親羞愧難當,自然將我一頓暴揍。聞訊而來的隔壁山東青口小腳老奶奶急急跑來護住我,不讓母親的掃帚落在我身上。我躲在她懷里,整個弄堂只有她一人聽我委屈的哭訴。這事的發生,弄堂里沒人想到我這個平時大家眼里溫順的孩子,竟然是如此彪悍生猛的一個“壞小寧”(壞孩子),長大后這一場景總是在腦子里盤旋,為什么?孟母三遷,有一定的道理。打架斗毆在虹鎮老街,在那個年代,是每天都會發生的事,無非程度不同而已。

1994年3月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

1990年11月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

1994年5月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

1993年11月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

1991年3月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

澎湃新聞:時隔這么久再回頭來看此項目有什么新的發現和收獲,或者遺憾嗎?

許海峰:在2009年,有那么一階段過于投入到動遷口述史的拍攝中,動遷政策也未及細察,人為地被剝奪了一些權利未能及時察覺,造成我和哥哥之間不必要的關系緊張,直至2018年在做這個專題時才發現其中的奧妙。當我們采訪到一位當年該地塊的動遷工作人員時才恍然大悟知道了內情。遺憾?確實遺憾,跟房子有關的事,都不是小事,損失不可謂不大。但生活就是如此,有得有失,否則我想可能會永久地傷害到兄弟情,而無法挽回,但是一只老鼠解救了我們兄弟倆。當時,因一只老鼠在深夜爬到電冰箱上方的電線,造成短路發生火災,哥嫂和侄子從二樓陽臺翻越到鄰居家而得以脫身。聞訊,次日返回查看,房間的白墻大面積熏成黑色,家具、電冰箱自然報廢掉。很快我便攜帶戶口本身份證去動遷組簽字,搬!說來話長,此后再沒有力氣繼續拍了,好多年開車都繞道此地。

后來我注意到,在上海,還是有人斷斷續續在這個地區拍過不少照片,拍的特別樸實,是那種地方志樣式的照片,我覺得這種照片最真實地反映了當時當地的面貌。在中國,棚戶區各地也不少,形態上也差不多,能拍出新意的不是對著那些建筑,而是里面的人,他們的酸甜苦辣。虹鎮老街,對個體攝影師而言,是一個創作實踐,對這座城市來說,則是一份翔實史料的留存。就前期的一系列報道來看,我們聽到來自官方的聲音比民間更急切和肯定——居然有人對這個地區記錄的這么完整。如果確實地真實的得到這份肯定,那么這份由攝影、視頻、文字、繪畫,聲音所構成的文獻性質的資料,希望接下來能得到相關部門實實在在的重視。

1998年,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2009年6月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2009年1月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

澎湃新聞:本次是以展覽方式呈現,如果未來用攝影書或其他形式,會想要怎么展示?

許海峰:本次《城市記憶——虹鎮老街影像展》獲得海派文化中心的高度重視,進展得頗為順利。但因為時間倉促,攝影書并未提到議事日程上,不過宣傳冊還是在開幕當天趕制了200冊。在未來,隨著時間的推移,攝影書這類文獻性質的紙質刊物也許會受到重視,也許被徹底遺忘,最終這些照片可能會散失在古玩城、花鳥市場這類地方。我這樣說,并非“喪”,而是因為我經常能在上述那些地方購買到一些令我驚喜和驚訝的照片。如果有幸能被社會再度關注,我想以目前如此豐富的采訪素材,可以做出很多有趣的事情出來。比如,請原住民來復原一張虹鎮老街街街巷巷的地圖,并結合技術做觸屏互動,讓人們在短短的幾分鐘之內感受到這片草莽之地如何涅槃成為上海一座華麗的未來之城。

未來之城已然顯現,它不是一蹴而就,是原住民的退讓,是那些給予棲身的棚戶簡屋被推倒,是上海市各屆政府二十多年不懈的努力,是開發商的眼光和資本,這些合力共同構建了一股巨大的力量,完成了上海市區最大一塊棚戶區——虹鎮老街的舊改。虹鎮老街已成為上海的絕響,今天,我們以薄薄數十張照片讓虹鎮老街、虹鎮老街的原住民再度回到公眾視野——這座城,曾經這樣走來過。

2018年2月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2019年1月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2020年10月6日,一名男子在瑞虹新城的屋頂上整理衣服,防止吹落。瑞虹新城在原址虹鎮老街上建造起來,完成了該區域的舊區改造。攝影 許海峰

2009年7月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2009年10月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2019年2月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2009年6月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

澎湃新聞:請最后談一談作品中關于城市變化,身份認同與攝影之間的關系。

許海峰:虹鎮老街的照片集中拍攝于三個階段。一個是1992年到1998年,這一階段主要是從1991年在上海大學美術學院學習攝影開始。2009年開始動遷到我家門口時,集中拍了一年多。這一時期主要做視頻版動遷口述史,和大畫幅人像攝影,以及掃街式的紀實攝影。最后一個階段則是在2018年春始,糾集了一個4人核心團隊,連續七個多月的時間,以視頻加文字的形式進行新聞報道式的采訪。

當這個專題以新聞報道的形式向公眾呈現出來的時候,看著這些照片、底片我發現這不是一個攝影專題,而是綜合性的文獻類項目。這是我拍攝第一張虹鎮老街照片時完全沒有想到的結果。如果我后來不做記者,可能不會有2009年之后的那些照片,起碼不會有那么多。這樣想來,這些照片對于這個地區是重要的,對于這座城市是否重要則取決于這些照片最終如何被處置。

2009年10月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2018年11月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2020年10月,生活在虹鎮老街。攝影 許海峰

2018年4月3日,上海。周傳星老人站在工地的大門口張望眼前拔地而起的高樓,這里曾是他和子女生活的地方。原來的虹鎮老街已改頭換面成為瑞虹新城。攝影 許海峰

視頻:草莽之地

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司