- +1

誰在賺1.8億精神病人的錢?

原創 石晗旭 虎嗅APP 收錄于話題#醫療1個

實際上,除了精神分裂,精神疾病還有很多常見類型,抑郁癥、躁狂癥、強迫癥、神經衰弱、焦慮癥……無論輕重,都被囊括其中。

可惜的是,就連精神疾病重癥患者都不能全部得到治療。康寧醫院董事長管偉立曾介紹,我國約有精神科醫生3萬名,床位50萬張左右,與國家登記在冊的540萬重癥精神病人都不在一個量級上。更遑論輕癥。

在這一背景下,越來越多的民營精神專科醫院誕生,其中規模最大的一家就是已有22年歷史的康寧醫院,也是目前該領域為唯一一家完成IPO的公司。

然而與其營收逐漸增長相反的是,康寧醫院的港股股價在過去幾年間每況愈下;兩年前又被A股拒之門外。

不禁讓人感慨,精神病院這門生意也太難了。

看病難,看精神病更難

提起溫州人,大多數人腦子里浮現出的第一個標簽可能都是——會賺錢。

溫州人管偉立本不是個商人。1987年從溫州衛校畢業后,他被分配到溫州市精神病醫院做醫生。

他喜歡這份工作,喜歡看著病人在自己的幫助下漸漸好起來。患者數量遠比想象中龐大。就在溫州當地,便常有人找到管偉立,請他幫忙安排病床。

但在當年精神病醫院的狀況之下,就連這點請求都讓他頗覺無力。都說看病難,看精神病更是難上加難。

一方面,當時放眼全國來看,精神衛生的基礎設施都遠遠不夠,醫療投入幾乎全部涌向大科室的建設,就拿最基本的床位來說都遠低于標準水平——少,且又擠又破;另一方面,社會對精神病的誤解,或恐懼、或嘲諷,連帶著精神病醫生和護士也遭到莫須有的偏見,這讓人的缺口也難以補上。

供需的極度失衡,是管偉立決定下海的原因。

1993年,管偉立辭掉公立醫院的職務,關掉家里的打火機廠,籌了10多萬元,在溫州東郊一個600平方米的出租房里開啟了自己的創業生涯。

最初,這只是一個精神病診所。除了他和太太王蓮月之外,診所只有一個護士、一個護工和一個燒飯師傅;床位也不過只有20多張。不久,床位便爆滿,幾人的忙碌程度也可想而知。

繼續擴大供應的升級也在情理之中。征地、蓋房子、辦手續,用了4年多的時間,管偉立創辦的溫州市康寧精神康復醫院正式在1998年開業了。

“變關為管”,破掉不拿精神病人當人的傳統,這是管偉立在當年中國精神科醫院院長會議上提出的改進方式。

譬如在病房的設置上,康寧醫院的病房便沒有當時精神病院標配的鐵門、鐵窗,不似傳統“牢房”,而像酒店一樣毫不設防。

再如管偉立依照病癥和病情進程對患者進行分級管理,不僅接納精神分裂重癥病人入院,對認知能力尚在的輕癥病人也有相應的治療體系。病房也隨之分為開放式和封閉式,只要沒有傷害他人和自身的行為,患者都可以在開放式病房及周圍的活動室、茶室等處隨意活動。

不過,雖然床位數翻了近25倍,且基本住滿,但起初,辦醫院反倒還不如做診所賺錢。到成立的第十個年頭,康寧醫院負債已有幾千萬之多。直到2009年,營利性醫院5%的營業稅被取消后,醫院整體才漸漸有了利潤。

從被無視,到得到政策支持,社會辦醫的風才總算刮了起來。這以后,康寧醫院與資本,才漸漸發生了關系。

穩步增長,但遇資本冷待

根據當年康寧醫院提交給港交所的招股書,康寧醫療集團的擴張始于2011年。三年間,青田康寧、蒼南康寧、永嘉康寧、樂清康寧相繼成立,整個康寧快速擴張到2000多張床位的規模。

在自有醫院之外,康寧醫院還發展了一部分醫院托管業務,公司向托管精神專科醫院或精神科科室收取管理服務費,相比于自有醫院診療服務,毛利率更高。

從規模和體量上來看,作為民營精神專科領域老前輩的康寧醫院,也成為了當之無愧的第一名。

資本也隨之入場。2013年5月和2015年3月,德福基金和鼎暉資本兩度投資康寧醫院,金額總計2.44億元,也為康寧醫院的上市鋪了路。

不過,即便精神病院市場需求大,康寧醫院的盈利能力也還不錯,但鮮有投資人將其視為明星標的。

“甚至很多基金看不上。”2011年,元生創投創始合伙人陳杰還在德福基金任職,第一次研究康寧醫院時他便發現了這個現象。德福也一度放棄了這個項目。

鼎暉內部當時對康寧醫院的爭議也不小。彼時,現弘暉資本創始人合伙人王暉主導對康寧醫院的投資。越來越大的工作和生活壓力,讓圈子里不少人常有抑郁的體會,王暉算是其中之一,這也是他關注精神衛生行業的起點——需求。

而從民營供給端來看,王暉當時只看到康寧一家規模、規范都不錯的企業。

沒成想,項目過會時,鼎暉內部發生了很大爭執。擴張難題、重度依賴醫保、上市難……康寧醫院身上數得出的毛病很多,但在王暉的堅持下,這筆錢還是投了出去。

從企業自身發展來看,康寧醫院的規模雖然無法與愛爾眼科、通策醫療這樣的剛需行業、明星公司相比,但成立22年后,其擴張腳步依然穩定,增長雖然稱不上高速,倒也一直在持續。

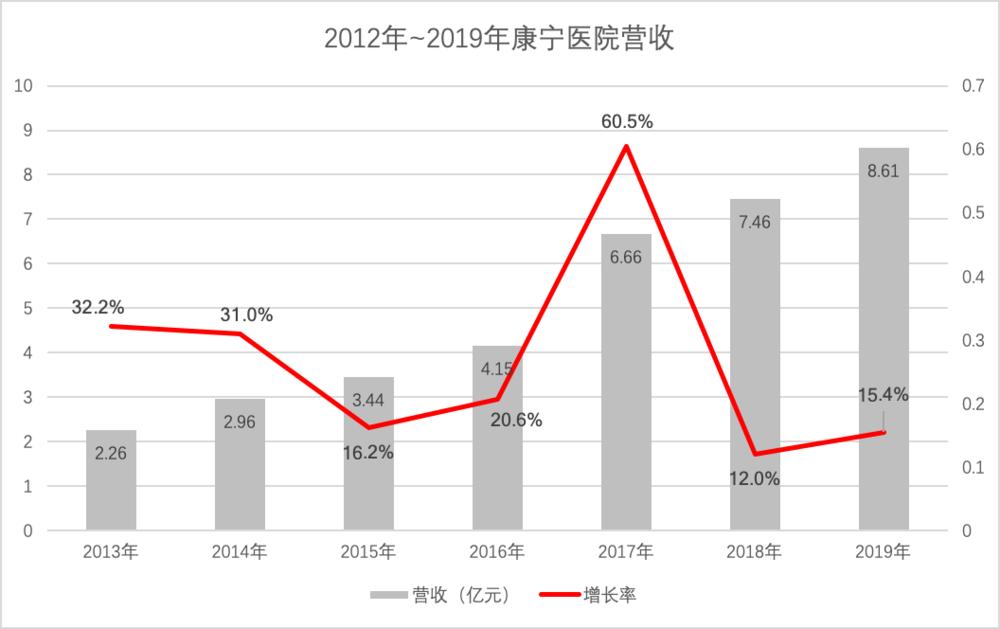

這一點,從其近年營收變化中便可看到。

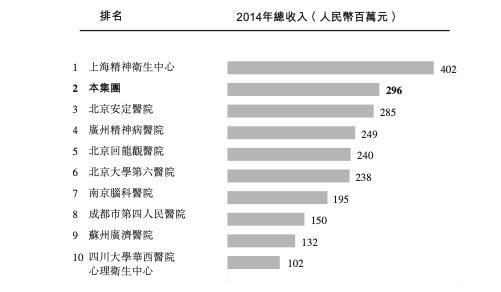

從營收規模來看,康寧醫院是中國最大的民營精神專科醫療集團,規模在全行業居于第二,僅次于上海精神衛生中心。

同時,民營醫院普遍在今年上半年受疫情影響較大,巨頭如愛爾眼科,2020上半年的收入也同比減少了12.3%。但康寧醫院在上半年營收為4.65億元,較2019年上半年同期反倒增長了22.7%。

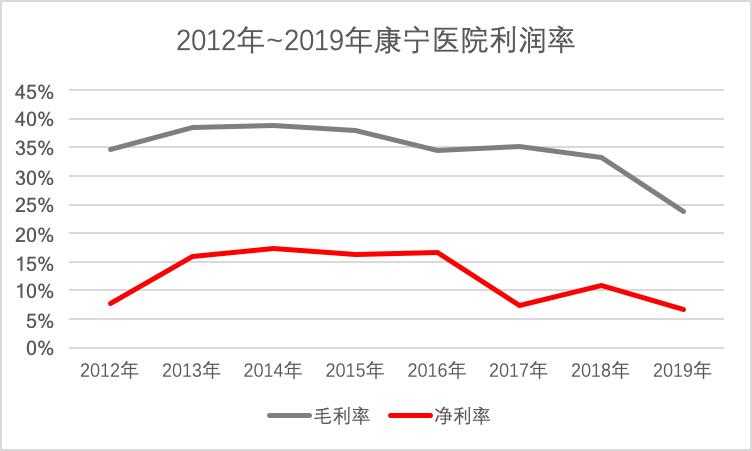

公司的營收增長主要源于通過自建及并購的方式擴張。截至2019年12月31日,其自有醫院已增至21家,運營床位數增至6073張。但擴張的同時,能保持相對穩定的毛利率與凈利率也實屬不易。這在一定程度上可以說明,康寧醫院旗下單體醫院收回成本的能力較強。

值得注意的是,2019年,康寧醫院的毛利率出現大幅下滑。據公司解釋,這一下滑主要是由于醫保控費政策沖擊下,自有醫院住院平均每床日開支減少。

對此有業內人士分析,醫保控費趨勢雖仍將持續,但其影響是局部和短期的,“長期來看,除藥品耗材降價外,診療費用等額度是增加的”。

然而從資本市場表現來看,很難說他們對康寧醫院的投資是成功的。

2015年,康寧醫院入院登陸港交所,成為民營精神病院第一股。但在上市首日的高光時刻過后,其股價便持續低迷,如今股價更是已較發行價跌去近40%。

港股表現不好尚在情理之中,畢竟康寧醫院完全在內地運營,又有近90%收入依賴醫保,可復制性、擴張性、盈利能力都比不過市場化程度更高的眼科、口腔等連鎖專科醫院。

于是,擴張過程中需大量資金的康寧醫院又將目光投向了A股。

但A股在2018年1月拒絕了這家公司。排除大環境下7家企業上會只有1家過審的因素,涉及醫療本就敏感的康寧醫院,還存在諸如是否符合會計準則規定、關聯交易、房地產投資等問題,被卡住似乎也在情理之中。

這次時隔兩年多再沖擊A股,想必康寧醫院也做好了完全的準備。

是門好生意嗎?

即便龍頭折戟資本市場,但不代表民營精神病院不是一門好生意。虎嗅采訪的多位投資者都表示,對該賽道有過或正在關注。

一方面,衛生部數據顯示,中國精神疾病的總發病率約為17%。根據康寧醫院招股書,我國有1.8億人被精神疾病困擾,其中包括精神分裂這樣的重癥,也包括近年來越來越高發的抑郁癥、焦慮癥、失眠等。

隨著大眾對精神健康重視程度提升,入院診斷、治療者也越來越多。一組稍有歷史的數據是:2010年~2014年,精神專科醫院診療人次從2046.1萬增長到3041.2萬,入院人次由93.5萬增長至148.6萬。

且由于精神疾病具有反復發作、治療周期長的特點,治療費用高昂,不亞于癌癥治療。有業內人士告訴虎嗅,住一次院花掉三四萬元也不稀奇。

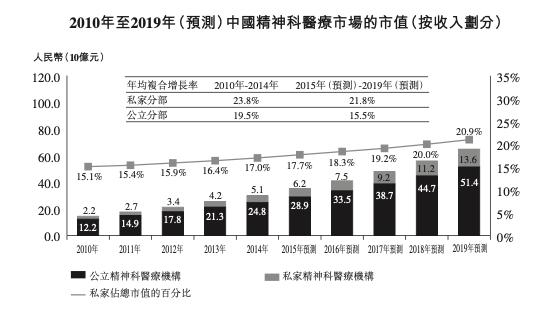

由此可見,精神科醫療行業仍有較為廣闊的前景。弗若斯特沙利文預計2019年我國精神科醫療市場規模可達650億元,其中民營機構可占20.9%,且占比仍將進一步提高。

另一方面,由于可能面臨升學、就業等極大的社會壓力,精神疾病患者往往更重視隱私,看病時較男科、婦科病等更謹慎,這也是民營精神病院的優勢所在。更何況在床位等客觀資源方面,公立醫院并不足以滿足需求。

站在醫生的角度,精神科在綜合醫院中是邊緣科室,能進入如安定醫院、上海精衛中心等頂尖精神專科醫院的機會又十分有限,民營醫院也是性價比不錯的選擇。

同時,醫保對民營醫院的支持力度逐漸提升,也成為了其發展的重要推手。

正因如此,作為公立醫療補充資源的民營精神病院還大有可為。

但為何康寧醫院不那么受寵?又或者說,這個領域為什么遲遲沒有第二個康寧?這或許要歸結到所有民營醫院自身具備的問題上。

一方面,民營醫院是不折不扣的慢生意,本就重資本投入,輻射半徑又十分有限,涉及到與各地政府打交道,擴張進度也難以保證。這種情況下,VC進入退出期難以預測,PE進入又很難求得期望回報。

在精神病這樣的專科中,人才緊缺又是制約醫院擴張的關鍵因素之一。據管偉立介紹,目前全國只有3萬名精神科醫生,按中國登記在冊540萬精神重癥患者來說,每180個重癥患者共用一名醫生,這還是不論其他輕癥患者的情況下。

按照中等發達國家來看,我國至少還要8萬~10萬名精神科醫生,而醫護人員的培養周期又相對較長。這也是好多專科領域亟待解決的問題。

另一方面,在慢的同時,民營醫院又不能保證穩賺不賠,仍存在很多風險。

最突出的問題便是可能產生的醫療糾紛。譬如在招股書中可查數據,康寧醫院在2014年~2017年上半年共有涉及經濟賠償的醫療糾紛25件,賠償支出總計271.56萬元。當然,醫療事故無論是對公立醫院還是民營醫院來說,醫療事故都無法避免,但還顯然對民營醫院的沖擊要大上許多。

一些民營醫院潛在的財務風險也是不可忽視的。譬如醫保款項回收周期長的問題,盲目擴張可能突然導致資金鏈斷裂。

因此,生意是好生意,但要出現下一個愛爾眼科,哪怕是下一個康寧醫院,都并不是件容易的事兒。況且真要摸透、看清一家家民營醫院,從中撈出來真金白銀,也得要老江湖才行。

如對本稿件有異議或投訴,請聯系tougao@huxiu.com

End

原標題:《誰在賺1.8億精神病人的錢?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司