- +1

美術館里的“療愈藝術”,開啟藝術與內心的交流

上海劉海粟美術館的“藝術社區在上海:案例與論壇”展覽落幕后,展覽期間舉行的工作坊等公教活動成果,近日以展覽形式在展館展出。展覽以“情緒地圖:共享療愈藝術工作坊”“故事商店”“豆本工作坊”三項活動為切入點,試圖通過藝術走入每個人的內心故事。

此次展覽的主題之一是 “療愈藝術”,其中“情緒地圖”通過對自己身體的內省,試圖讓“人與自己”交流;“故事商店”是將自己的困惑和他人吐露,是一種“人與人”的交流;“豆本工作坊”則以城市記憶為題,完成“人與空間”的交流,而三種方式最終都指向每個人自己的故事。當下,在社會公共文化服務體系的不斷完善下,藝術和與藝術相關的療愈如何更多地發揮作用,除了多方推動外,也需要更多的社工志愿者、社工藝術家去實踐。

1889年5月,梵高自愿進入法國圣雷米的一家小療養院,7月,他遭受了一次嚴重的精神病發作,病狀持續了一個半月。他通過藝術與自己和解,這期間,除了誕生了不少經典的作品外,“藝術療愈”也被開始被知曉。自上世紀50年代起,藝術療愈在醫學領域的運用,漸漸被大眾認知和應用,“星星的孩子”的繪畫,舞蹈療愈等手段,也讓人在藝術中抒發自己,尋得安寧之境。

但梵高所做的“藝術療愈”屬于醫學范疇,而此次展覽主打的“療愈藝術”屬藝術的范疇,何為“療愈藝術”?或許在美術館的活動中可以獲得一些答案。

走入展開看到的黑色人形牌

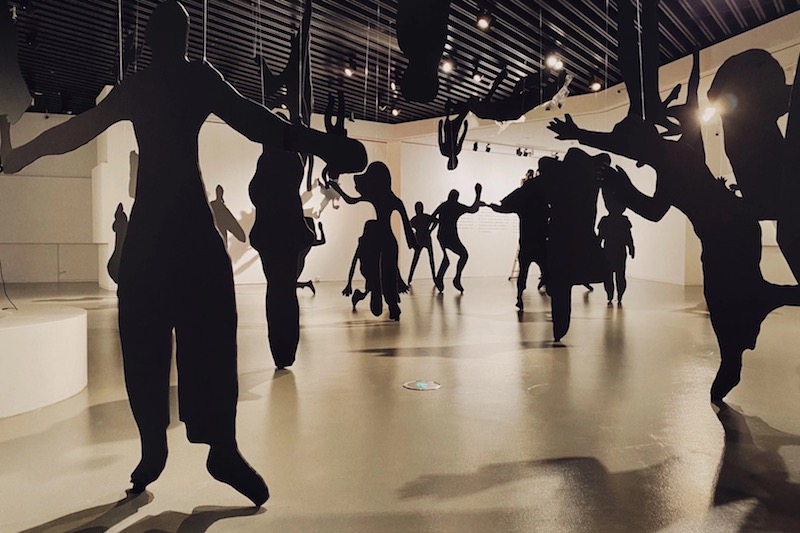

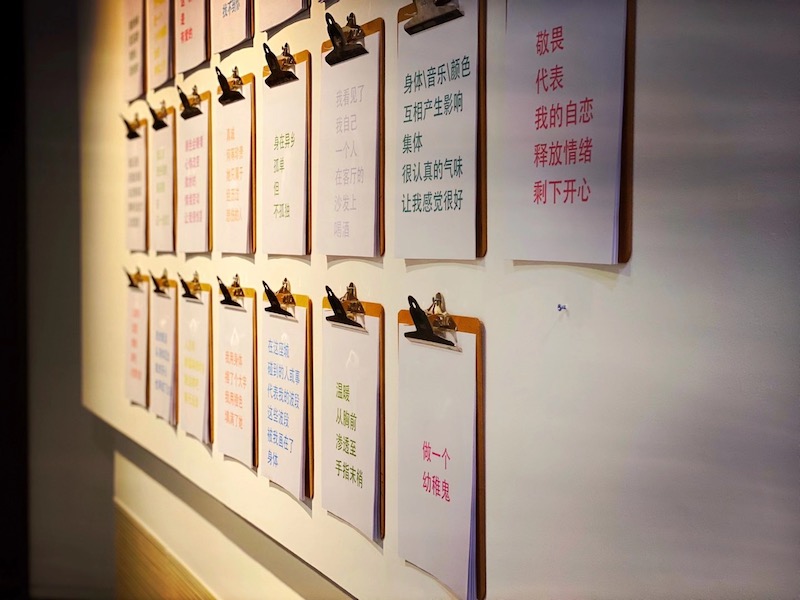

走入劉海粟美術館4號展廳,一個個懸在展廳中的形態各異、只見隱約模樣的黑色人形版,如同賈科梅蒂雕塑中的黑色人影,在未知方向的深霧中迷失。在這無邊的黑色中,一些彩色字條卻吸引著人們去閱讀“溫暖 從胸前 滲透至 手指末梢”,“顏色會隨著 心情改變 微妙的 情緒變動 讓我很驚喜”“我把藍紫色 放在了 舒服的睡姿里”……

展覽中一些如詩歌一般的彩色字句

當慢慢走向人形版的正面,豁然開朗,每一個人都色彩繽紛。這一個個人形,源自參與者用色彩構成的“情緒地圖”,不同的顏色也代表著每個參與者對自己內心的參悟。

人形牌正面豐富的色彩

以情緒地圖向內心窺探

“情緒地圖:共享療愈藝術工作坊”從9月中旬開始共舉行了4場活動,其中兩場通過官方微信公號公開招募,一場面對KOL,一場則是與上海市精神衛生中心合作的公益專場。

展廳內這件最為醒目的、裝置藝術作品便來自于這4場活動的60多位參與者,他們在意大利職業藝術家治療師王忠升(意大利米蘭布雷拉美術學院在讀,從事裝置藝術和共享療愈藝術的創作)的啟發引導下,面對自己的內心,感受顏色與自己情緒的互動。

“情緒地圖:共享療愈藝術工作坊”中,參與者將代表情緒的顏色涂到小人的身體上

澎湃新聞記者參與了其中的一場工作坊,在兩個多小時的活動中,王忠升在介紹相關理論背景后,參與者會通過一些簡單的團隊活動互相認識并喚醒身體。此后每個人會發一張紙,并選擇五種顏色代表自己五種情緒對應到紙上小人的身體上,完成個人創作初體驗;然后,兩兩組合以自己的身體為輪廓,用畫筆、海綿等工具進行集體共享作品的創作,也就是如今展廳展示的作品。最后,是每個人對作品的自我陳述,便是出現了展廳上的彩色語句。

一位參與者講述了自己曾答應別人一件事卻未完成,在畫了這個紅色的人后,說“到了今天,我想想就這樣吧,反正‘事無反顧’”

療愈藝術工作坊的體驗,主要關注每個人內心純粹心理的表達,雖然在面對普通人、KOL(或明星)和與上海市精神衛生中心合作舉辦的世界精神衛生日公益專場體驗中,王忠升的啟發方式會有所不同,但他認為,4場工作坊都是“用藝術讓情緒能量安全著陸,并轉化為滋養的源泉。”

展覽現場

如今,4場工作坊在同一個場域中呈現,來自上海市精神衛生中心的創作者也沒有被貼上標簽,而是與普通人的作品共同創造了一件屬于公共社區的裝置藝術作品。他們通過藝術得到了自我認同和社會歸屬感,并在多元化、包容性的藝術語言中讓更多人感受到“人人都是藝術家”不僅僅是博伊斯所表達的含義。

職業藝術家治療師王忠升在“情緒地圖:共享療愈藝術工作坊”中與參與者探討

在展覽中并沒有給來自上海市精神衛生中心的創作者貼標簽。據劉海粟美術館公共教育部副主任趙姝萍回憶,其中一位參與者畫了紫色的自己,但在身體的中心卻有一點黃,她解釋說,初中老師告訴她淺紫色代表智慧,黃色代表溫暖,她的黃色是胃,這是每周吃母親送來的飯時胃里的溫暖。

“黃色是胃,這是每周吃母親送來的飯時胃里的溫暖”

其實每個人在與自己溝通后,畫下的自己都是一個個故事,這個故事也許只有自己知道,也許分享了部分。澎湃新聞記者在看到一件被涂成黑色的人,而大約心臟的位置卻畫了一艘紅色的帆船,似乎要駛向遠方。雖然并不知道這件作品出自誰之手,但似乎能感到一些與自己的共鳴。

展覽現場

每個人都或多或少有情緒問題的困擾,這些問題也都需要有輸出和表達的窗口,藝術或是撫慰心靈的一種方式,也是一種平等的、自我融入社會的方式。

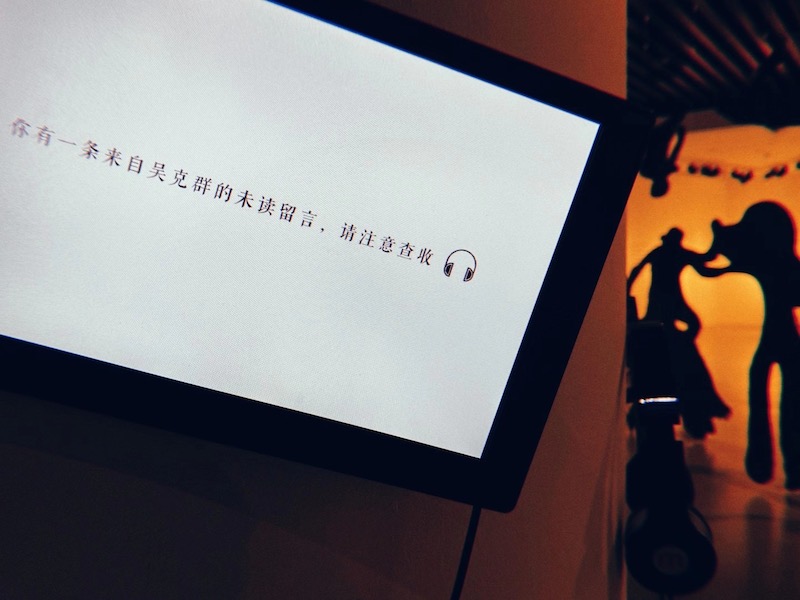

在近60個人形板中,有一個來自歌手吳克群,他也參與了一場“情緒地圖”工作坊。吳克群最近的一張專輯發表于2019年,名為《你說我聽著呢》,這剛好與“故事商店”不謀而合。

展覽中設的“吳克群留言箱”

以音樂與豆本鏈接城市交流

“故事商店”位于愚園路上,它像是一個承載城市街區記憶的空間容器,在“故事商店”的外墻玻璃上,寫著:“在我們的卡片上,留下你的故事,掛在墻上地圖中的故事發生地,然后去找我們的老板去換取ta的故事,也許你還能換到老板的一首歌、一幅畫……”

“故事商店”中掛著的留言牌

“故事商店”如今在美術館的展廳中再現,作為故事商店的首位一日店主,音樂人湯木在此用音樂交換故事,并為講述者譜寫自己的、唯一的曲子。

“故事商店”中的音樂人湯木

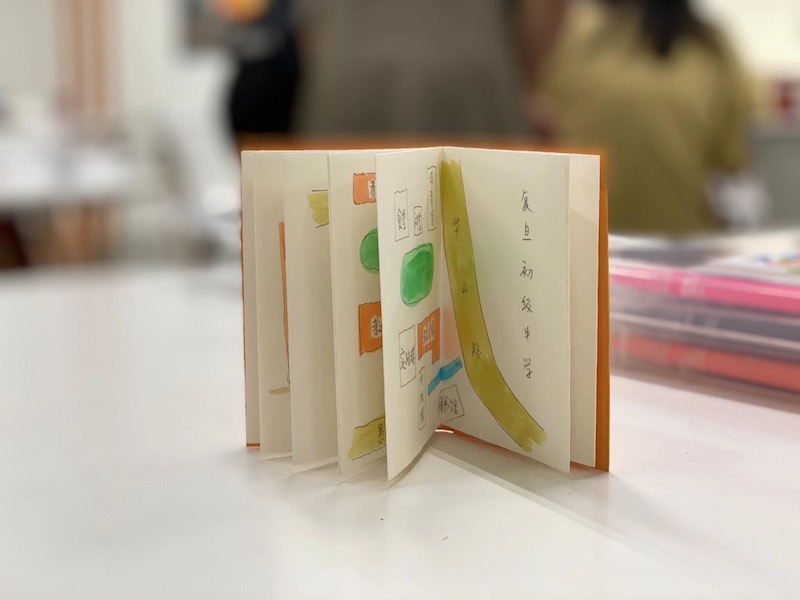

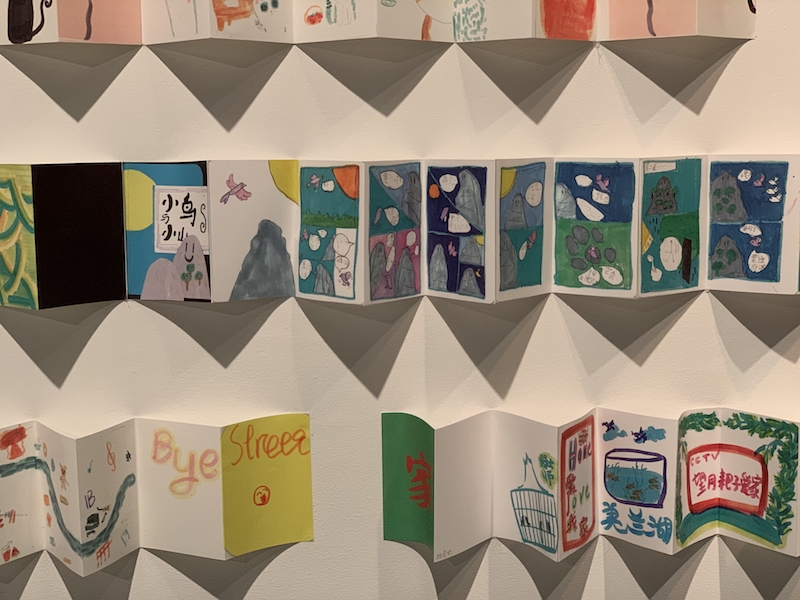

而關于街區和城市的故事,則在“豆本工作坊”中體現,“豆本”指的是尺寸非常小的繪本,或叫迷你書,是當下年輕人比較喜愛的繪畫載體,用豆本繪畫的形式拼湊起與“城市、記憶、故事”相關的記憶碎片在一個秋日夜晚在劉海粟美術館發生。當天所畫的作品也在展覽中陳列,只是為了配合展出的效果,“豆本”在被稍微放大展出。

“豆本工作坊”展覽區域

“豆本工作坊”的參與者大多是素人,在獨立藝術家阿咸(張茴菁)的啟發下整理思緒,并將記憶落于筆端。豆本的創作方式有點像四格漫畫,或者連環畫,但其故事的表現更為自由。

展出中,有一件豆本的作者是一位媽媽,她以地理的方式畫下正在讀初一的兒子成長的痕跡,在哪家醫院出生,讀了哪所幼兒園,搬了家,又讀了小學,再到了如今的中學。這位媽媽質樸地畫下了兒子每一個成長的環境。據趙姝萍說,原本當天的工作坊針對的是初一學生,但因為課業太重,兒子只能在一邊寫作業,由媽媽代勞,她一邊畫,一邊詢問兒子各個階段所在環境的細節,再按描述畫下操場、花壇等。媽媽所畫下的細節,也如同再一次經歷了兒子的成長。

“豆本工作坊”中,一位媽媽為兒子畫下生活地圖

有一件豆本來自一個叫小寶孩子,她曾經看了一個《喜鵲與巖石山》的故事,講述了一只喜鵲每次回來都會給光禿禿的巖石山帶來驚喜,后來巖石山上長滿了樹木,但是喜鵲卻因勞累而死。但她覺得結局有點悲傷,他用自己的繪畫語言把結尾改成喜鵲帶來了一群小喜鵲,它們銜來種子播撒在巖石山上并幸福地生活在一起。

《喜鵲與巖石山》的故事,被小寶小朋友改編為《小鳥和小山》

一個個豆本,記錄的是自己的故事,也是城市的故事,豆本畫下了自己的過去和現在,也看向了城市的過去、現在與未來。尤其在疫情以后,每個人的行動范圍在縮小,開始更關注自己的城市和所在的社區社群,乃至自己的內心,同時也重新審視人與自己、與城市的關系。

一個有關童年記憶的豆本

劉海粟美術館館長阮竣把“‘藝術社區在上海:案例與論壇’系列工作坊成果展”看做是“藝術社區在上海”展的回響,“案例與論壇”從學理性和方法論的角度就“藝術社區”進行剖析,并強調了“社工藝術家”“社工志愿者”的概念,工作坊則是一次次的落地實踐。在此前展覽引發出的“微城市”、城市生活圈的諸多探討,在社會公共文化服務體系的不斷完善下,藝術和與藝術相關的療愈如何更多地發揮作用,除了多方推動外,也需要更多的社工志愿者、社工藝術家去實踐。而展覽是一個通道,它通過不同載體(音樂、藝術、豆本)連接所有人、激活城市生活,與參與者、與參觀者的相遇和互動,讓我們再次發現這座活生生的的城市。展覽會在10月底落幕,但對藝術社區的探討,將一直延續。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司