- +1

這是開發商的轉型機會嗎?

導讀

最近半年以來有關TOD的話題被多方不斷討論,各領域各角度的融合碰撞令TOD的“內涵”越發復雜和多樣。本篇力圖理清此番熱議中“TOD”的真實內涵及可預見的市場機會。

公開的有關TOD的新聞,除了常見的類似像越秀通過入股并購了兩塊軌道交通上蓋用地、萬科組建了TOD研究所并與長沙地鐵成立合資公司共同進行上蓋開發外,更有“城市營銷小能手”成都,于今年高調舉辦首場城市TOD綜合開發項目推介會,向全球招募合作伙伴,很快一個月后其中兩個TOD項目就在西南聯合產權交易所被保利和萬科摘得。(還記得去年成都向全球發出的“公園清單”嗎,請查看往期文章;《造公園、開“首店”,城市公園如何商業利用,“成都模式”你看懂了嗎?》)

小黑板:TOD(Transit-Oriented Development)是以公共交通為導向的開發模式,即在城市軌道及交通站點附近進行高強度開發,提供居住、就業、購物和市民活動等混合功能。

那么去年開始的這一波TOD大潮又是何以形成的?按理說,市場早有先行者,TOD也并非是全新的領域,如綠城2014年與杭州地鐵共同打造首個“楊柳郡項目”,2018年則專門成立楊柳郡集團,主攻上蓋開發。龍湖則早在2003年就以重慶北城天街項目為起點,開始思考和探索TOD模式,并于2018年打造了全國首例商圈高鐵TOD項目“龍湖光年”。至于老大哥萬科過去近十年全集團累計獲取了49個TOD項目,建面總計1800萬平方米。

那么問題來了,以前的TOD和現在的TOD,有什么區別?

1

此次TOD建設與運營的目標,與以往截然不同,新的區域發展思路下的交通需求發生了深層次變化。

去年年初國家發改委印發了《2019年新型城鎮化建設重點任務》的通知,(往期文章:《中心城市布局都市圈打造區域增長極,中小城市是否將走向沒落》),明確指出要“探索建立中心城市牽頭的都市圈發展協調機制……支持建設一體化發展和承接產業轉移示范區”。

曾經各地普遍存在的以“我”為主的生產方式多基于長久以來“塊狀經濟”的歷史背景所形成,如某地在某個制造門類上探索出成果之后,周邊紛紛效仿跟進并占據產業鏈上下游各環節,進而形成“一村一品、一地一業”,進一步加劇了經濟的“塊狀”。但如今產業領域中的新生產環節需要匹配相應的新生產要素,本地產業集群需要更廣域載體的垂直一體化進程不可避免,這也是都市圈及區域一體化發展的充要條件。(參考往期文章:《大虹橋的寫字樓都租給了誰?》)那么針對這樣的內生需求,“高鐵+城鐵+地鐵”的普遍建設,勢必加速生產要素流動,加速一體化融合。

典型如長三角一體化、粵港澳大灣區這兩大國家戰略,以及都市圈發展的總體指導思想,就極大改變了以往以“我”為主的發展導向,而實施政策、工程建設等逐步到位后,在地區域內、都市圈范圍內既有的有礙行政管理、要素流動的障礙正被迅速淡化,這樣的一個過程恰是典型的“去中心化”,核心城市負責牽頭協調與引導,各中小城市圍繞產業鏈重新配置生產資料并確立環節功能。

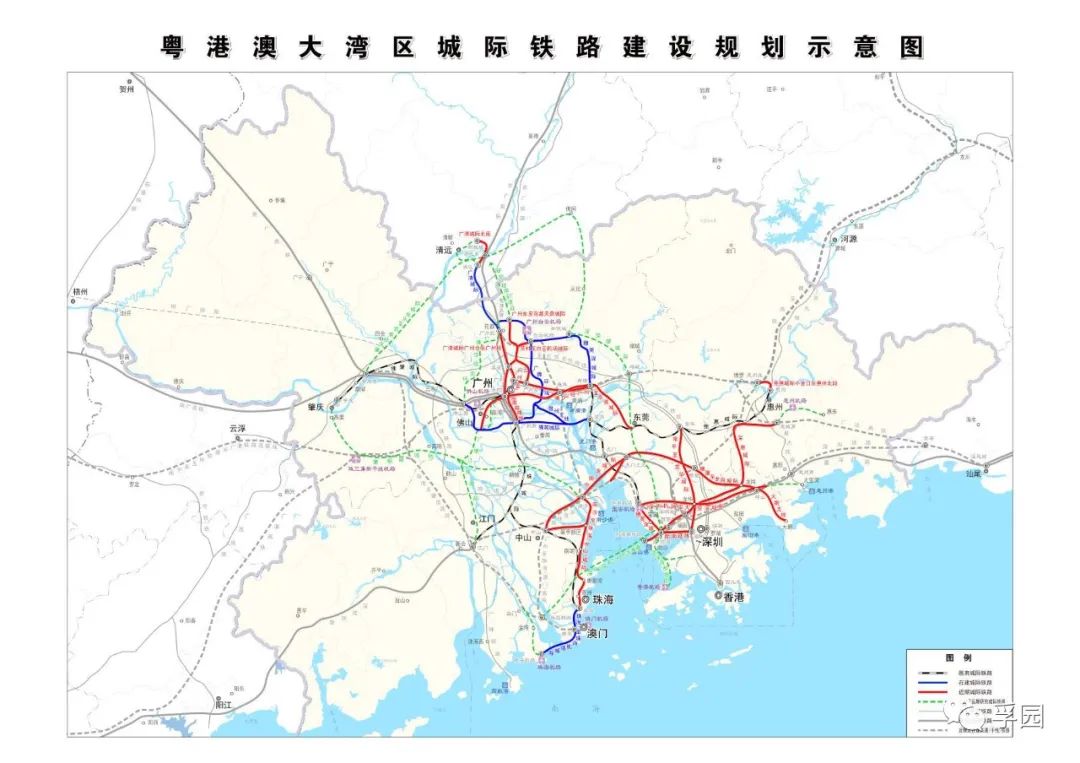

多年來長三角各地互通頻密,本就具備一體化的廣泛基礎,過往的發展已通過各種手段形成了互聯互通、與產業環節的匹配,國家發改委、交通運輸部印發的《長江三角洲地區交通運輸更高質量一體化發展規劃》明確到2025年,基本建成“軌道交通上的長三角”,而大灣區可預計的新增項目規模亦不可小視。發改委批復的《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》(以下簡稱“規劃”)提出打造“軌道交通上的大灣區”,并給出了時間表:2025年全面覆蓋大灣區中心城市、節點城市,到2035年全面覆蓋縣級以上城市。近期的任務則是廣深兩大都市圈要合力打造“一小時通勤”,這使得大灣區的軌道交通正從常規商旅出行功能向高頻區域社交功能迅速轉變。

圖:規劃構建了大灣區主要城市間1小時通達、主要城市至廣東省內地級城市2小時通達、主要城市至相鄰省會城市3小時通達的交通圈,打造“軌道上的大灣區”……

規劃還提出:

“建設項目總投資約4741億元,資本金比例50%、計2371億元,由廣東省和項目沿線地方使用財政資金等出資,并按照市場化原則,積極吸引社會資本參與。”

“到2025年,大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到4700公里,全面覆蓋大灣區中心城市、節點城市和廣州、深圳等重點都市圈;遠期到2035年,大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到5700公里,覆蓋100%縣級以上城市。”

TOD項目從原先單純的軌道城站一體化與節點性商圈功能,發展到如今引導區域聯動開發與內容互通,進而承載提升城市群整體價值的使命,除卻將高鐵網絡、城際軌道、市內軌交等一并構建為廣義TOD項目之外,更是被賦予了拉動城市發展的深度內涵,因此,對實施主體的統籌協調、建設思路、運營品質、資本設計、產業互聯等方向都提出了更高的要求。

2

核心關注如何在都市圈與區域一體化中獲取產業鏈優化重組與功能配置的機會

前文所述,以往的城市建設以“我”為中心,城市間的過渡區域“價值荒蕪”,弱勢地區因資源稟賦遠不如強勢地區,人才和產業被中心城市“虹吸”,小城市越來越缺乏活力。當區域與城市群開始加速互通以至一體化時,交通的一體化就勢在必行,同時不斷催生出大小各異的TOD項目,而這個階段的交通一體化并不僅是加快溝通效率,更是滿足現代產業內容與新興產業人口的實際工作和生活需求。只有當虹吸效應不再發生,區域之間的均衡發展才能帶來更廣泛的增長空間,因此在這個背景下的TOD項目也就勢必要匹配產業結構與產業鏈在不同區域乃至城市的功能配置,并據此設定未來經營目標。

只有“均衡+互配”的發展才能推高整體價值。10個城市都成長為中等城市,和只有一個特大城市拖著周邊一串“被虹吸”的“奶瓶城市”,從長遠收益角度絕對是不一樣的,這種發展觀并不僅是站在社會主義公平角度來考慮,更多是從經濟發展角度設計人口價值與城市價值的量價齊升,更多考慮經濟發展的長治久安。

因此,此時的TOD自然更關注在都市圈內、一體化過程中產業鏈上各功能在新的城市發展理念下,如何優化重組甚至“重置”。不再是常規認為的圍繞"緊湊型區域增長",以解決城站一體化等技術問題為目標的TOD概念,而是將國鐵、城鐵、地鐵作為大片區發展的“血管系統”打通互聯,便利各類生產要素高速流轉,用更高更廣的視角定義新型城鎮化的協同效應。

小黑板:TOD理論的提出者是卡爾索普,基于美國城市深受小汽車交通及其環境可持續上的缺陷而提出,他就有一個核心訴求:以“緊湊型區域增長”為目標。

因此,新型TOD項目中無論是開發策略、評估體系、建設標準、經營規則,還是相應的土地政策及利用路徑優化,都需要站在以上角度去深度構建,這無疑也是在以“內循環”為長期指導的新經濟形態下的有力支撐。

總結

綜上所述,我們目前的發展階段,城市仍然要拓展,但明確不再是單一功能的擴張。因此,TOD是否能成為城市開發轉型新機遇,需要了解此時在談的TOD與以往概念的差異所在。新經濟下的TOD建設新浪潮源起何因,發展方向又是幾許?如何進一步集約用地,發展高密度城市?如何厘清區域產業發展邏輯進而帶動區域發展?……凡此種種,只有回答好這些問題,

TOD的協同發展才有落腳點。

下期我們來分析想要拿到這場TOD“盛宴”入場券的參與方應當具備何種能力。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司