- +1

歷史上最讓人匪夷所思的事是什么?

原創 團隊作者 朝文社

字數:2602,閱讀時間:約8分鐘

歷史提問

歷史上最讓人匪夷所思的事是什么?

答:說起這類能讓后人有“匪夷所思”之感的歷史典故,比起常被津津樂道的“政治軍事”大事兒來,同樣值得一說的,卻是這類經濟、科技、生活類的典故,每一樁除了嘖嘖稱奇外,更帶來多少關于歷史的“硬核”真理!

一、吃口石榴不容易

在今天,普通石榴的價格,也不過是3到5元一斤,但放在中國古代史上,這款今天的常見水果,卻是實實在在的“名貴舶來品”:石榴原產于波斯地區,兩漢時代才傳入中國內地,最初只是在陜西、河南等地種植,“永嘉之亂”后才跨過了長江,在東晉皇家貴族園林里普及起來。以魏晉美男子潘安的話說,這石榴樹就是“天下之奇樹,九州之名果也”。

如此熱度,石榴的“身價”也是極其高貴。從兩漢年間起,石榴就是饋贈使節與打賞臣子的“珍品”。以《洛陽珈藍記》的形容說,北魏都城洛陽的石榴,那是“以為奇味”,一只石榴常被用于權貴間的饋贈送禮,往往能輾轉好多家。再土豪的家庭拿到個石榴,都很少舍得咬一口。洛陽民謠更感慨“白馬甜榴,一實值牛”。也就是說,倘若捧著一堆石榴“穿越”到南北朝年間,換群牛羊一夜暴富,絕對不是夢。

二、嚇壞外國人的泉州石橋

古代科技條件落后,造橋堪稱是高難度。放在中國東南“窗口”泉州,在當地水網縱橫且水文惡劣的地段修橋,那更是難上加難。所以宋朝年間,哪怕在能修出“趙州橋”的隋唐年間,泉州的橋梁建設依然非常滯后,就算是小型石橋,也不過三四座。

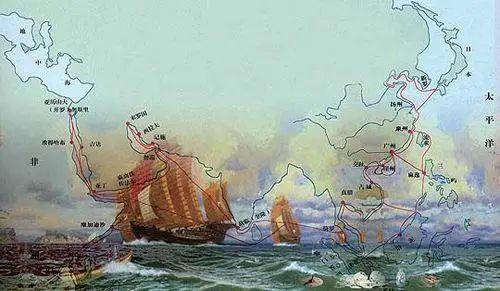

但到了中國橋梁技術更成熟的宋代,泉州的地位已扶搖直上,成了“海上絲綢之路”的樞紐,“缺橋”也成了拖后腿。于是泉州的造橋業,陡然就井噴了:兩宋三百年里,山路水路縱橫,交通不便的泉州地區,雨后春筍般出現了大量石橋,且都是設計工藝高難度,質量相當過硬的好橋。宋代泉州新造的橋,總數多達百計。

“匪夷所思”的背后,則是中國古代橋梁建筑的重要貢獻:“筏形基礎”。工匠們在橋底建造橋墩,用縱橫交錯的木筏堆積水面,在木筏上鋪設巨石。就這樣,一塊塊巨型的花崗巖石,就克服了惡劣的水文條件,在咆哮江面上搭起了巨橋。撐起“海上絲綢之路”時代,泉州“黃金港口”地位的,不止有東南豐厚的財貨,更有以造橋為代表的,永遠是“強國重器”的“核心技術”。

三、中國家豬“征服”歐美大地

“海上絲綢之路”的火熱年代里,要論中國哪件農產品,能和絲綢瓷器比銷量。毫無疑問就是“家豬”。

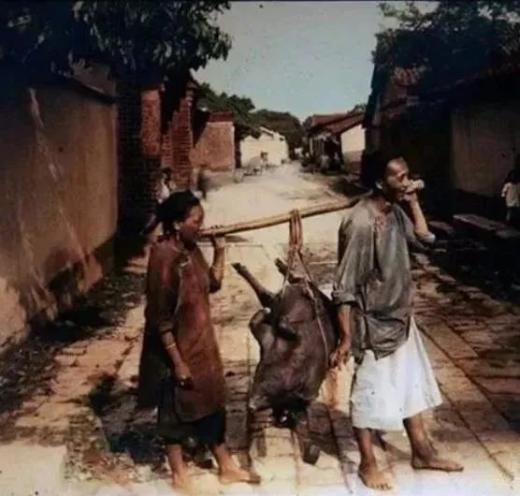

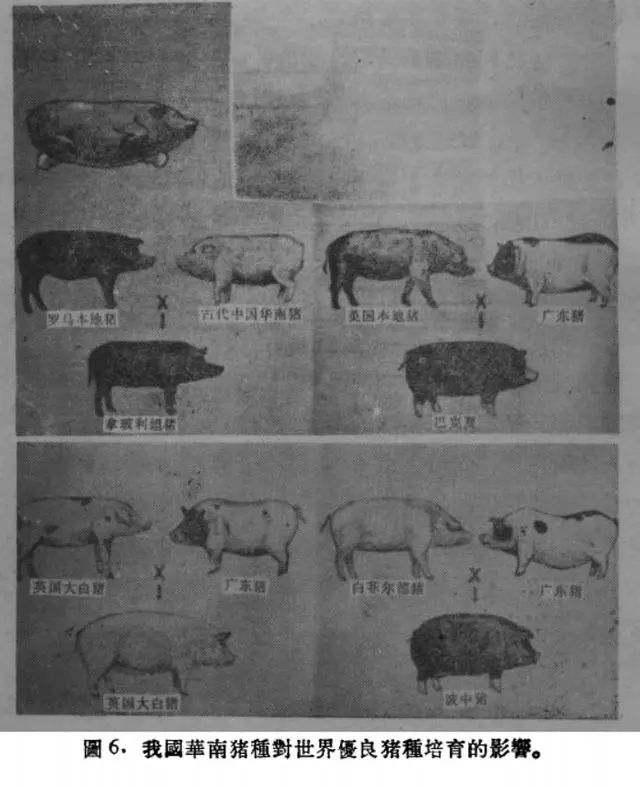

漫長的古代史上,中國的傳統養豬業長期領先世界,中國家豬在“繁殖力”“早熟”“肉質”等各個環節,一直領先世界。明清年間東南沿海貿易火熱,作為中國家豬“標牌”的“華南豬”,更是驚艷了世界。所以明末清初年間,東南沿海的港口上,常見揣著白銀的外商們,上岸后就猴急著找豬買豬——不止為買回去吃肉,更為改良自家豬種。

這其中的意義,可不是“血統”的事兒。正是伴隨著“中國家豬”橫掃歐美,“改良”后的歐美豬種,也高速提升了歐美國家的肉產量。近代許多西方學者都認為,西方國家的高速崛起過程里,“種豬改良”以及帶來的肉食品增加,是至關重要的環節。

甚至,當近代中國陷入落后挨打,許多傳統手工業都被近代西方工業沖擊得支離破碎時,撐起中國近代出口“臉面”的,依然還是“中國豬”。隨著工業革命的進程與機器大工業的發展,用作工業毛刷的豬鬃,也成了剛需貨物,還是美國政府名單里的A類軍用物資。而中國家豬身上的豬鬃,就是世界最好的豬鬃,二戰爆發前全世界每年六千公噸的豬鬃交易量里,中國更占了其中的百分之七十五,毫無爭議的“世界第一豬鬃出口國”。

這一段特殊的歷史,也常被后人感慨“豬鬃救國”。其實,救國的哪里是“家豬”或“豬鬃”,卻是永遠值得銘記的,中國勞動人民的智慧,以及中華民族堅韌不拔的精神。

參考資料:徐暄淇《中國古代石榴栽培史研究》、李斌誠《隋唐五代社會生活史》、陳寶良《明代社會生活史》、朱大渭《魏晉南北朝社會生活史》、論宋代泉州的石橋建筑、張仲葛《我國養豬技術的科學成就》、李琴芳《抗戰時期的中國豬鬃業》

本文系網易新聞?網易號新人文浪潮計劃簽約賬號【朝文社】原創內容,未經賬號授權,禁止隨意轉載。

往日文章精選:

原標題:《歷史上最讓人匪夷所思的事是什么?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司