- +1

伊芙·阿諾德:1979年中國的全景與細節

原創 馬小呆 影攝自留地 來自專輯攝影書評

伊芙·阿諾德著

Alfred A. Knopf出版社

重新照見1979年的中國

本文2020年6月首發于《中國攝影報》

撰文:馬小呆

攝影:伊芙·阿諾德(圖片選自《中國之行》)

前不久剛剛看完了,之后便對曾經來中國拍攝的外國攝影師產生了興趣,尤其是在20世紀80年代以前——中國還未與世界建立起廣泛而深入的聯系之時,就來到中國并留下重要作品的外國攝影師。

在近一個月的時間里,我一邊在網絡上檢索、一邊查詢書籍和畫冊,連續閱讀了十幾位攝影師拍攝的中國,其中有約翰·湯姆遜、羅伯特·卡帕這樣眾所周知的職業攝影師,也有海達·莫理循、索朗日·布朗這樣許多人不太熟悉的攝影者。

當然,最讓我感興趣的還是大名鼎鼎的。自20世紀30年代起,來自的攝影師就不斷將好奇的目光投向遙遠東方,亨利·卡蒂埃-布列松、馬克·呂布、何奈·布里、布魯諾·巴貝等一連串名聲響亮的攝影師,都曾三番五次來到中國,意圖用攝影記錄半個多世紀的動蕩時局給這個古老國度帶來了怎樣的變化。

但是,在這一眾好手之中,給我留下最深刻印象的卻是一位擁有一顆柔軟之心的女性攝影師——伊芙·阿諾德。

阿諾德1912年出生于美國費城,34歲在紐約一家圖片沖印社工作時開始對攝影產生興趣并拍攝照片。1957年,歷經六年時間的阿諾德正式加入,成為歷史上第一位女性成員。

早在20世紀50年代,阿諾德就以拍攝美國影星瑪麗蓮·夢露的照片而為人所熟知,同為女性并且相識時都剛剛開始各自的事業,使兩人很容易成為朋友。這也是阿諾德可以拍攝夢露長達十年時間,并留下一系列佳作的重要原因。除了報道好萊塢新聞以外,阿諾德還關注并拍攝黑人權力運動和不同階層的女性角色。1962年,阿諾德移居英國,并在全世界旅行拍攝。

據阿諾德稱,從成為攝影師的那天起,“去中國”就成為了她的愿望。最終,1979年初——在堅持每年向中國使館遞交申請十年后,已經接近古稀之年的阿諾德終于獲得許可。

在近半年的簽證有效期內,經中國旅游局安排,阿諾德一共進行了兩次旅行:

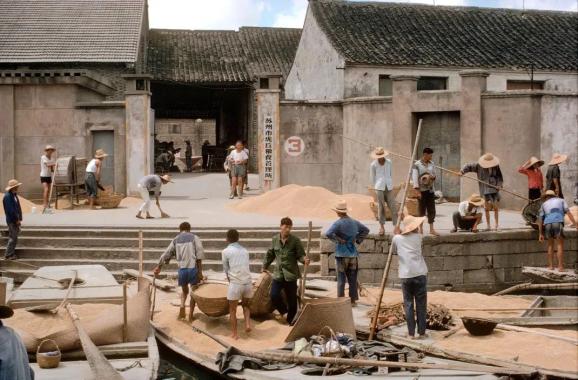

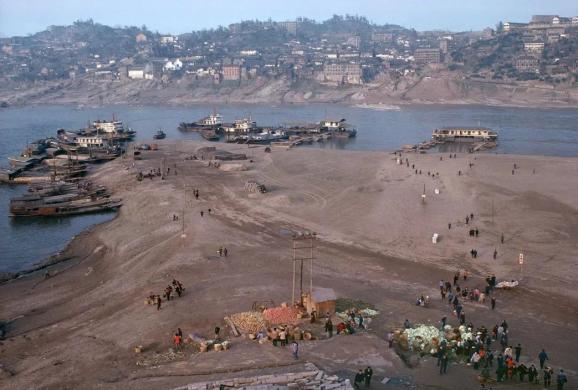

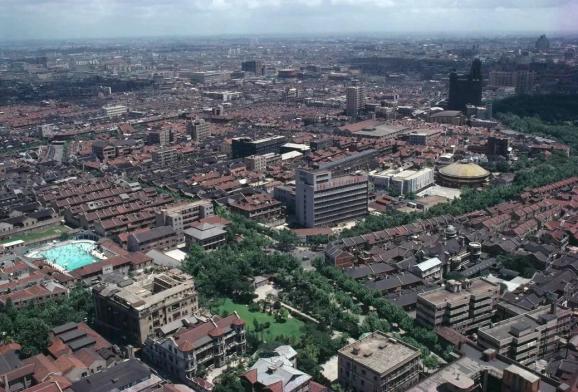

第一次歷時兩個月時間,去了北京、廣州、上海、蘇州、杭州、武漢、桂林、重慶等比較有名的地方,外加一周的長江之旅;

第二次歷時三個月,主要去了外國人通常不會去到的邊疆地帶——毗鄰俄羅斯的西部新疆、距離緬甸不遠的南部腹地西雙版納、北部邊境內蒙古、東部沿海的青島和“世界屋脊”西藏。

結束這次總行程達64000多公里的“終極任務”后,阿諾德很快就整理出作品,于1979年末以《中國之行》為題在美國紐約布魯克林藝術博物館舉辦了其職業生涯的首次個展。第二年,同名攝影集亦在美國出版發行,并一舉拿下當年的“美國國家圖書獎”。

攝影集《中國之行》采用正方形大開本,內容分為景觀、人物、工作、生活四個板塊,共收錄170張照片——全部是彩色。這也是阿諾德從一開始就決定的,她說:

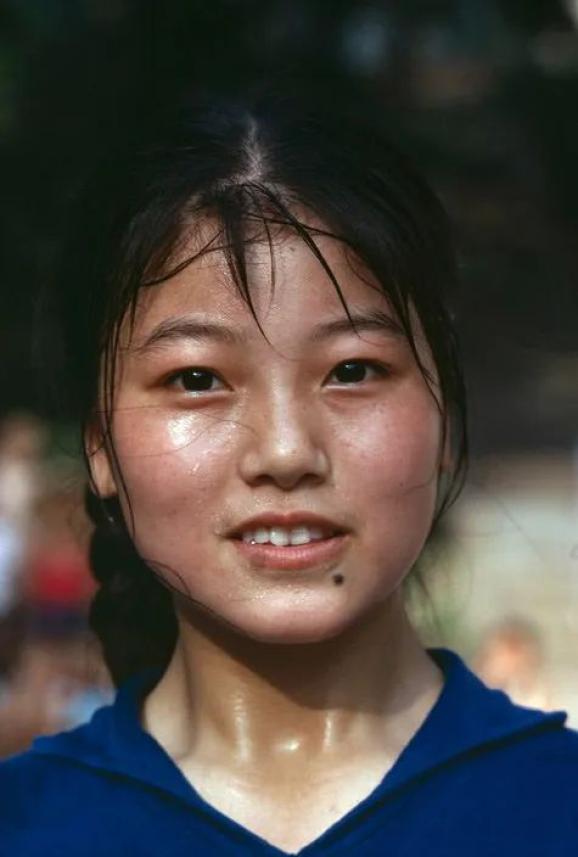

“彩色照片最適合用來傳達信息……黑白照片雖然美麗,卻是一種抽象,我想要的是現實。”

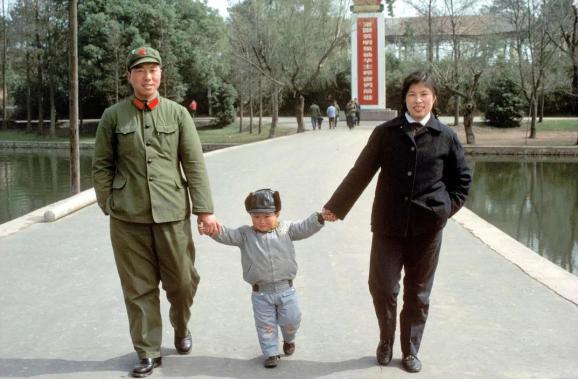

在攝影集中,我們確實可以通過阿諾德的鏡頭看到彼時中國的現實情況。1979年的中國剛剛開始“改革開放”,社會面貌陸續發生了一些變化。

一方面,小型自由市場已經開始形成,地攤攤主把將近100個裝著草藥的布袋一排排鋪開,為顧客逐味抓藥;另一方面,下鄉歸來的知識青年因找不到工作,舉著“全市知青聯合起來”的標語在大街上游行。

一方面,在自己曾經擔任總經理的紡織廠做了六年苦工的百萬富翁劉先生與家人,正在逐漸恢復往日的富貴生活;另一方面,全國各地田間地頭的勞作方式仍然是傳統的鐵犁牛耕,大多數中國人還在為溫飽而奔波,遠遠談不上生活富足。

但是,請不要誤解,政治并不是這本攝影集的核心。阿諾德沒有預設類似政治運動給中國社會造成的深重苦難或中國試圖變革的決心這樣目的性太過明確的主題。盡管心中充滿疑問與期待,但阿諾德最關心的是中國人和他們的普通生活。

在攝影集前言里,她這樣表露自己的心意:

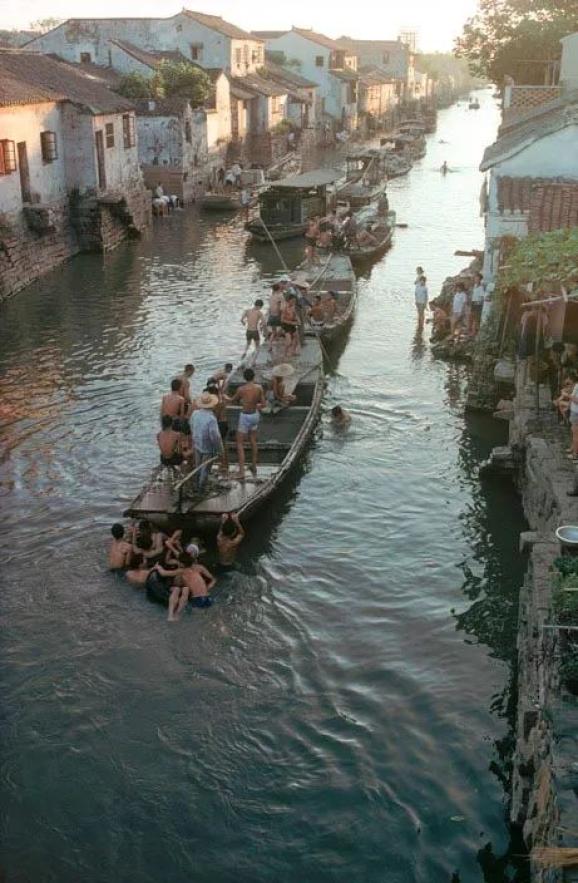

“我想寫一本關于人們生活的書,一本超越我們多年來隨處可以看到的藍制服和自行車的書。我想深入了解他們的人性,了解表面之下的深層性格。我想看到盡可能多的有關中國的細節。”

是的,細節。這也是我在閱讀這本《中國之行》時最深的感受——

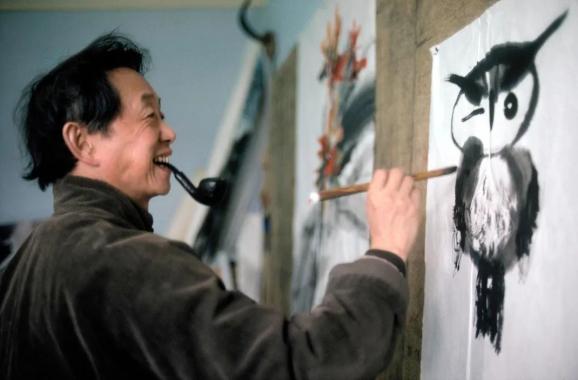

蘇州水鄉扒著船沿肆意玩耍的一群少年、內蒙古草原上與平日訓練的馬兒一同小憩的民兵、正在訓練的女運動員臉上的細密汗珠和縷縷額發、新婚夫婦那不甚寬敞卻干凈整潔的房間、慶祝老人光榮退休的歡樂人群……成功吸引我的畫面與細節遠遠不止這些,相信它們也深深打動著40年前手持相機的阿諾德。

她對眼前發生的一切是那么好奇,以至于在拍照之外還要不斷提問——你們如何生活、以何為業?你們怎樣結婚、離婚?阿諾德的問題沒有事先準備,但聽到的答案往往是她最想知道的。

這些問題和答案,以及阿諾德對中國發展的思考,最終匯集為大篇幅的自述文章,分別放置在前文提到的四個板塊之前,與其后每頁一張的照片共同構成了這本沉甸甸的《中國之行》。

其實,在閱讀照片的時候可以明顯看得出來,阿諾德對中國的拍攝是廣泛卻松散的,幾乎沒有哪兩張照片的內容可以被連續閱讀。

但是,照片與照片之間依然擁有自洽的內部聯系——它們都被攝影師以一種內斂而節制、同時又不失優雅的方式記錄下來。盡管可能缺少某種強烈的情緒波動或視覺刺激,卻能讓觀看者感受到最大程度的客觀、平和與善意。

因此,我愿意把這本攝影集里的照片,看作是阿諾德對1979年中國進行的一次全景掃描:當年,它向世界人民展示了曾經歷經磨難現在正試圖頑強重生的中國;現在,它依然可以讓一代中國人穿越歷史煙云,再次照見那初心方始的模樣。

影攝自留地|一個攝影小編的自留地

原標題:《伊芙·阿諾德:1979年中國的全景與細節【薦書】》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司