- +1

新政之后:警察、軍閥與文明進程中的成都③

第一章 中華帝國晚期的省會城市成都

省城——省會城市成都,這個名字通常用來指稱19世紀晚期中國四川西部的一塊用圍墻圍起來的地方,它由華陽縣和成都縣組成。這個名字的命名對成都來說意義極為重大,其時清政府的官僚體系仍處于繁榮期。在那道用泥土和磚砌筑起來的圍墻內坐落著政府各部門的機構,它們叫作衙門,那里面坐著的可都是四川省最高級別的政府官員。這些坐在省會衙門里治理成都的人都是受過嚴謹的教育和有過多年歷練的人員。他們都由坐在北京的那位皇帝任命,委派他們保境安民,征收賦稅,提升全境居民的道德。從最早在這個地點圍城建市以來(不會遲于公元前310年〔1〕)一直到19世紀末,成都的統治者從來都沒有把它看作是一個具有重要經濟和社會功能的單位,而是把它看成一個指揮部,可以用來統治一片更為遼闊的領土。一直到清政府統治的最后幾十年,當成都指揮部的官員們聲稱他們管轄下的這個省,子民已達五千萬之眾〔2〕,從而要求有相應的權力之時,中央對他們提出的守土御邊的任務,便變得更復雜,要求更高了。

成都市的居民到清朝末年時人數已超過了30萬〔3〕,對于他們來說,你也許會認為,該市作為行政中心的作用,和城市里老百姓的日常生活的憂樂比較起來是次要的。成都在當時來說和許多中國其他的城市,以及全世界許多非工業化的城市一樣,都有一些共同之處。與此同時,成都有獨具特色的歷史條件和地理區位,它處于正在衰退期的清帝國的西部邊陲,又是一個富裕的農業地區的中心,這便使得這里的生活與其他省會城市相比有所不同。然而,毫無疑問的是,成都的居民清楚地意識到了他們的城市具有很高的行政地位,因為他們的生活在許多方面受到了前所未有的影響。

既是中國近代城市,又是處于有民定居的肥沃農田和西藏高原之間的接合部,作為省會城市的成都,它的城市特點都受到了上述條件的影響,也影響到了19世紀晚期成都市民的生活。改革者們的改革計劃是本書的主要內容,他們對19世紀初期成都的自然條件,以及它的政治、經濟和社會的結構都了然于胸。激勵這些改革者致力于成都“文明化”——這是他們中許多人對自己工作的稱呼——的思想和動機,主要來自成都外面的世界 ——中國其他的省份和世界的其他地方,或者來自歷史上的其他時期——這一點我們將會在下文中看到。然而,要在成都努力完成自己的夢想,他們被迫要勇敢地面對成都的“身體與石頭”的問題,這是成都數百年發展的結果〔4〕。如果我們想要弄明白他們的改革行為和后果,我們也必須正視這一點。成都早期歷史的一些方面會在隨后的章節里有更加詳細的介紹,而這一章旨在使讀者對這個城市及其在19世紀末期的城市管理傳統有一個初步的印象。

作為中國近代城市的成都

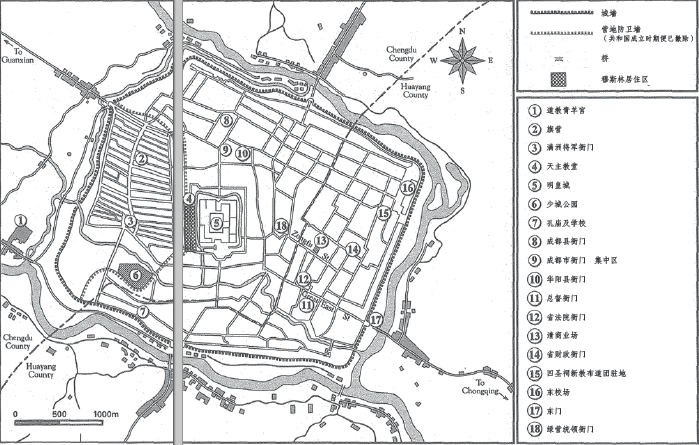

像中國絕大多數近代城市一樣,成都市也是由外部城墻包圍并用內部城墻分隔的。(見地圖)〔5〕。主城墻大致呈矩形,并與南北中軸線稍微傾斜。在中國古代進行城市規劃設計時,經常以南北中軸線作為指導方向〔6〕。城墻高9米至

地圖:晚清時期的成都,重繪自1917年,由Tō-Adōbunkai繪制的一幅地圖

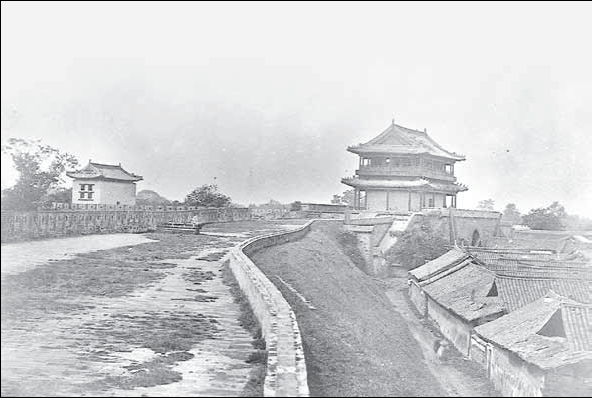

12米,長約12.8公里。城墻的外墻面由石頭和磚塊砌成,內墻面則主要是大的磚塊。內墻面到外墻面寬12米。內外兩墻面之間塞以泥土以形成墻體。在泥土的最上面鋪以大石板,形成一個平整的表面〔7〕(可見一部分城墻和一個城門)。由于城墻在河溝邊(它們圍繞城市,就像是一條護城河),這就帶來了許多麻煩,在夏天多雨的季節,成都常有傾盆大雨落下,這便使得城墻的內墻面容易傾塌,常常需要維修〔8〕。

圖1.1在成都寬闊的城墻頂上有一條步行道。在內墻城門附近可見一段階梯通往城墻頂上(加拿大聯合教會資料,維多利亞大學檔案,多倫多:目錄編號:No.98.083p.26.)

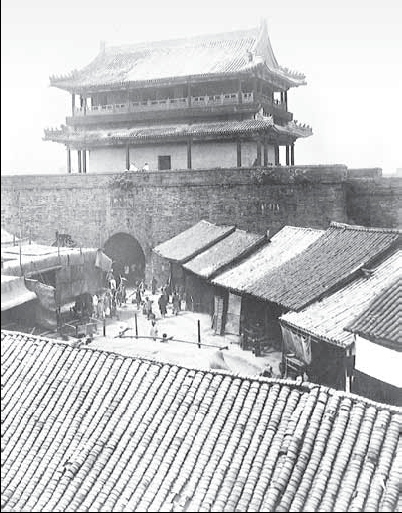

成都的城墻盡管看起來不失威嚴和堂皇,但它也并非總是一道堅挺的柵欄將四個高大的城門內外完全隔離開來。許多人就住在東門和北門外的郊區。每天有成百上千的挑夫和車夫將大量的物資和產品,在看守城門的士兵眼皮子底下運進城內。被指派來看守城門的士兵每天在規定的時辰里開啟和關閉城門,而官吏們則負責對運進城內的貨物收取稅款。中國的這種圍繞城市而建的城墻往往使人們誤以為它們會將城市和農村劃分得涇渭分明〔9〕。我們從圖1.2中可以看到成都北門外就是一片人口定居的密集區;而圖1.3中則看到了成都市內東北角上是一大片種滿了農作物的土地。

圖1.2從城墻外看成都城墻的北門(加拿大聯合教會資料,維多利亞大學檔案多倫多:目錄編號:No.98.083P/24N.)

圖1.3 1934年成都市的航拍圖。從東南方向看,可見城市的東北角。岷江的一條支流圍繞城市一圈而過。城墻沿河堤而建。東校場在圖片的上端,正在城墻內。(加拿大聯合教會資料,維多利亞大學檔案,多倫多:目錄編號:No. 8.083P/11.)

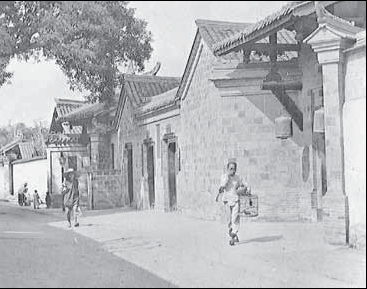

早在20世紀初,來這里訪問的外國人便愛上了成都的城墻,他們喜歡到城墻上面去散步消遣〔10〕。在圖1.1中我們可以看到城墻內有一道石頭階梯可以讓人直接登到城墻頂上,在那里人們可以開心地散步,一覽周圍田園的風光。當天朗氣清之時,望西放眼看去,甚至可以看到離西藏高原最近的幾個山峰。朝城內一望,則城內所有的大街小巷一覽無余。和中國其他的城市一樣,成都的“天際線”很低,非常規整,很少有建筑物會超過兩層,有的甚至只有一層半。內院栽種的樹木高聳在灰色的屋瓦上面。在成都東區人口最為密集的地方,建筑用地通常非常窄小,進深卻很長。居住的區域一般都在房子的最后面,遠離街面。另一方面,各種商鋪和作坊用磚砌的防火墻相互隔開,沿著街道緊密地排列在一起,一般的開間少有超過6米以上的。房屋的建筑材料大多采用木材和灰泥,有些用的是曬干的泥磚,有些則用更為結實一點的燒制磚。在富裕一點的區域,比如在成都的東北部,許多家庭的房子占地面積會稍微大一點。在這些區域,盛行一種“公館”式樣的住宅(一個用圍墻圍起來的院子,再加上精心修建的大門,見圖1.4)。在這個圍墻內,房子按四邊排列,形成一個傳統的“四合院”,或是四邊都有院子的居住區。房子都只有一層,按不同的使用功能區分,四排房子圍合起來,中間形成一系列四方形的院子,里面有一個花園。也有將花園設在房子的后面,或是沿著一邊設立的〔11〕。有些這樣的公館里面住了好幾戶家庭,每一戶家庭只租了院子房屋的一部分。這樣的住宅被稱之為“大雜院”〔12〕。

圖1.4四圣祠街公館式住宅的精致大門。這種公館式住宅在成都市的富人區很常見。圖上可見的公館是外國傳教士的住地。該照片后面的標記顯示出了照片中央偏左的矮墻處是一所公廁的入口(加拿大聯合教會資料,維多利亞大學檔案,

多倫多:目錄編號:No . 98.083/21N.)

在這個城市的一些街區里,像這種有圍墻圍起來的住宅數量很多,往往延伸到整條街道,使得這里一到晚上便顯得特別冷清。因為在這長長的一條狹窄的街道上,只有各家住宅院子門前懸掛的一盞菜油燈籠在發出微弱的光。成都的商業繁華區都有夜市,商人們大都沿街擺出自己的貨物,因此,兩邊沿線都會懸掛出燈籠來〔13〕。但是在這個城市里夜間是不宜出游的。天一擦黑,住在街口處小茅棚里的守夜人便會用高大的木柵欄將街口關閉。想要通過柵欄的人必須說出他們夜間出行的正當理由,并出示證明,有時候還得支付一筆小費〔14〕。

1949年中華人民共和國成立之前,在中國城市里常見的其他一切機構,在成都的大街小巷隨處可見:橫跨過大街的紀念性的牌樓、大量供奉著佛菩薩和其他神祇的寺廟、鐘鼓樓、會館、當鋪和山西錢莊、茶館、客棧和公共澡堂〔15〕。然而,圍墻內的土地并不是完全被建筑物占滿了,也有一些地塊整成了菜園,從而在大片大片整齊劃一的瓦屋頂和樹梢的一統天下中也留下了一點空間〔16〕。參天的大樹一般都生長在寺院的土地上,北門內的佛教寺院——文殊(梵語為manjusri)院里的古樹最為有名。成都市民閑暇時最喜歡往寺廟走動。城墻內的西南角上,那里的道觀和附近的廟宇是供奉唐朝詩人杜甫和三國時期的軍事戰略家諸葛亮的(即青羊宮、杜甫草堂、武侯祠——編者注),那里有許多擺放著竹椅的室外茶室。東門外渡口邊的碼頭上,停泊著一些要往下游重慶去的船只,那里立著一座雷神廟,和它相鄰的是高聳的望江樓。樓下種了一大片竹林,附近還有一口薛濤井。薛濤也是一位唐朝詩人,據說她制作一種特別精美的紙張時用到了這口井中的水〔17〕。

------------------------------------------------

選自《新政之后:警察、軍閥與文明進程中的成都》

社科類重磅作品。讀過《袍哥》的人,都會來看這本書。

關于20世紀初清末新政和民國初年在中國內陸城市成都所發生的變革,特別是警察在這個變革中所扮演的重要角色。

作者: (美)司昆侖 (Kristin Stapleton)著 ;王瑩譯

出版社:四川文藝出版社

出版時間:2020-4-1

定價:78.00元

裝幀:精裝

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司