- +1

西安交大二附院研究成果在《科學》雜志發表

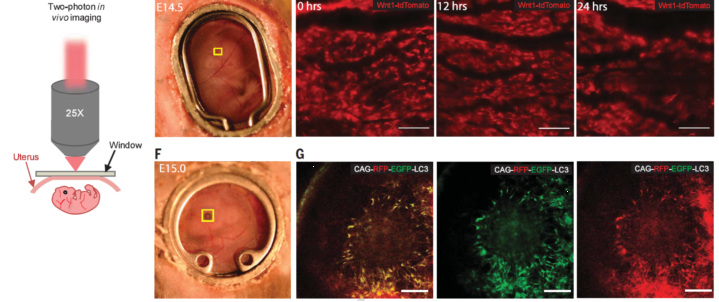

哺乳動物胚胎發育是一個動態復雜的過程,既往研究方法包括組織染色、超聲、OCT、MRI等,但是均不能在細胞水平觀察胚胎發育的動態過程。近幾年來,研究者通過對體內發育環境的研究,開發出了胚胎完全培養基,可以體外培養胚胎24-48小時,將細胞水平研究胚胎發育的動態過程擴展到器官形成早期。然而,隨著胎盤的形成,臍帶成為供應胚胎發育的唯一營養來源,通過血液循環提供營養支持胚胎發育,目前尚沒有模擬臍帶提供營養的研究方法,因此,從臍帶形成至出生在細胞水平直接觀察胚胎發育的動態過程仍屬空白。

4月10日出版的《科學》雜志以西安交通大學為第一作者/共同通訊作者單位發表了第二附屬醫院的合作研究成果,介紹了一種研究胚胎發育的活體成像技術,通過不同發育階段的“腹窗”,實現了高分辨成像觀察小鼠胚胎第9.5天至出生的連續發育過程。通過轉基因小鼠,研究者觀察到了神經遞質傳遞、大腦形成早期神經嵴細胞分化的血管周細胞、視網膜發育過程中的細胞自噬、腺病毒遞送以及胎盤熒光化學藥物轉運等。通過與子宮內電轉技術結合在大腦中標記特定細胞,觀察了細胞分裂及遷移。隨后與麻省理工學院合作,在同一人鼠嵌合體中追蹤了人神經嵴細胞和鼠神經嵴細胞的嵌合差異。

這項研究實現了直視下觀察哺乳動物胚胎發育、以高分辨成像活體觀察胚胎發育的動態過程,有助于研究早期器官形成過程中不同干細胞的命運決定,并進行細胞譜系分析。結合其他生物醫學技術,可以修飾、編輯胚胎發育中的特定細胞并研究該細胞的生物學特性,為基因治療提供了一個研究模型。通過構建人鼠嵌合體,可以對人類干細胞/前體細胞進行研究。

該方法是胚胎研究領域的一項重要技術,實現了像研究斑馬魚一樣觀察哺乳動物的胚胎發育過程。同時,該方法為活體直接觀察,較體外培養保真度更高,可以準確研究胚胎發育過程中的各種科學問題,為胚胎研究打開了一扇“窗”。

該研究由西安交通大學、杜克大學、麻省理工學院合作完成,西安交通大學第二附屬醫院為該論文的第一作者單位和共同通訊作者單位,二附院黃強副研究員為論文的第一作者,并與麻省理工學院美國三院院士Rudolf Jaenisch教授和杜克大學XilingShen教授一同為文章的共同通訊作者。本研究得到了國家自然科學基金、陜西省科技新星、陜西省自然科學基金以及國家留學基金委的共同資助。

黃強,36歲,西安交通大學二附院副研究員、博士生導師,中華醫學會小兒外科分會青年委員,國家自然科學基金通信評委,2013年博士畢業于西安交通大學,2015年晉升副教授,2017年5月遴選為博士生導師,2017年9月至今于杜克大學從事博士后研究,主持國家自然科學基金兩項,其余課題5項,在CMLS、Cell Signaling等雜志發表論文10余篇。擅長腹腔鏡微創治療小兒外科常見病,如膽總管囊腫、先天性巨結腸、腎盂輸尿管連接處梗阻等。

鏈接地址:https://science.sciencemag.org/content/368/6487/181

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司