- +1

美軍祁觀 | 美軍戰疫④: H1N1挑戰

1898年,科幻小說《世界大戰》(The War of the Worlds)在倫敦出版。小說設想了火星人入侵地球的末日場景,但當科技領先地球不止一個位面的侵略者將人類如草芥般收割時,攻勢戛然而止。原來,當人類軍事力量如螳臂當車一般時,與人類共生百萬年、最“卑微”的細菌向火星人發出了致命一擊。

小說關于“病菌與科技”的隱喻宛如一記警鐘,但在一戰前那個科技和工業高歌猛進的樂觀年代,并沒有帶來太多回響。直到1918年“大流感”來襲,自信能夠從容應對細菌感染的美軍受到病毒的重擊,從此防疫思路徹底刷新。

從H1N1到H1N1

近50年間,美國經歷過數次大小疫情的考驗:1976年,新澤西迪克斯堡出現H1N1疫情,美國開始大范圍疫苗接種,美軍及軍屬醫療保險項目(時稱CHAMPUS,現為TRICARE)與美國各級疾控中心、地區衛生部門之間建立起協調聯動機制;1995年,美軍核動力導彈巡洋艦阿肯色號(1998年退役)上出現H3N2流感,一度患病率達42%,232人感染;2005年,美國出現H5N1禽流感,五角大樓與衛生部、國土安全部開始就大流行性疫情預防戰略展開合作;2006年,小布什政府正式推出《大流行性流感國家戰略行動預案》,對過去數十年多項相關頂層設計進行統籌。

此外,美軍對疫情防控有一整套制度安排,包括由軍隊衛生系統(MHS)管理軍人和軍屬的醫療健康保障、保險服務;由國防衛生局(DHA)向各軍種及戰區提供醫療隊伍;通過全球新興傳染病監測系統(GEIS)加強疫情監視、爆發響應、全球實驗室網絡的協調合作;通過社區傳染病早期預警電子監測系統(ESSENCE)加強傳染病爆發、快速蔓延或非常規病例的監測和預警能力;各軍種設立“國家災難醫療系統聯邦協調中心”。

尤其值得一提的是2002年成立的北方司令部。2006年8月,北方司令部確立為美軍應對全球大規模傳染病的協調和指揮機構,并于第二年10月頒布施行CONPLAN 3551(“概念預案3551”)。該預案規定了國防部層面疫情應對的預案與實施方式,并要求各軍種制訂針對疫情防控與干預的計劃。

此后爆發的2009年H1N1疫情,為美軍這套系統提供了兩種練兵機會:一是疫情防控管理體制;二是應對生物武器襲擊。雖然H1N1并非人為攻擊,但是其影響和軍隊任務要求有諸多類似之處,如包括疫苗開發在內的關鍵性科研投入、傷患收治、尸體處置,應對經濟社會沖擊所產生的支援任務如醫療與生活物資供給與分配、相關區域治安與秩序等。

根據美軍國防醫療監測系統的數據,2009年H1N1的兩次高峰(春季至秋季)共造成美軍現役軍人1205患病感染,其中絕大多數(966例)為男性,58%為25以下年齡段。由于必然存在未統計和未上報的情況,實際病例高于這個數字。

不同于普通流感,H1N1對包括美軍在內的所有軍隊影響更大。在普通流感高發期,低齡與高齡人群是患病的主體,而H1N1在美國所造成患者年齡中值為20,全球75%的患者年齡低于30歲。而同一時期,美軍67%的現役軍人年齡低于30歲。

三套響應級別

美軍對疫情響應級別的設定,主要參考并遵循了世衛組織的判定標準,但也有不同考慮,特別是軍隊行動能力、病毒傳播效率、病毒地理分布三個要素,而世衛組織則基本只考慮病毒傳播這一項。由于所關注對象人群和區域的不同,在實踐中,美軍的防疫升級與世衛組織不完全同步。

堅決疫苗開發

2009年5月,疫情爆發一個月后,世衛組織在疫苗問題上的態度仍然是曖昧的,主要原因是時間考慮。一般而言,從新病毒被確認到疫苗發放,需要5-6個月的時間,而如果H1N1疫苗同年秋季能夠進行投放,疫情或許已經結束。

美軍對此則另有考慮。由于軍人吃、住、訓、執行任務都在一起,這讓他們在突如其來的疫情中非常脆弱易感,這也是一戰大流感帶來的切膚之痛。H1N1疫情之初,美軍便留意了抗病毒藥物如達菲(Tamiflu)和瑞樂沙(Relenza)的使用情況,二者均能夠在一定程度上減輕癥狀并加速康復,但顯然無法取代疫苗。加上那時軍中抗病毒藥物供給嚴重不足,軍方對疫苗的研發格外積極。

5月衛生與公眾服務部劃撥10億美元開發疫苗,軍方從一開始便參與其中。6月疫情進一步蔓延,世衛組織將響應級別升至最高級6級,宣布全球大流行。美國疾控中心隨即發布“疫苗指南”,衛生部則獲得10億美元疫苗追加撥款。不過,由于同時期普通季節性流感的研究工作占用了美國食品藥品監督管理局(FDA)的大量資源和精力,疫苗的最終成功并投放要等到這一年的秋天。

有限應對措施

“隔離”(quarantine)措施和這個詞本身在美國語境里都是比較敏感的。一個更加常用并代表相對軟性措施的概念是“社交疏離”(social distancing),即減少人際接觸。美軍在疫情爆發之后便很快采取了這一措施,包括電話會議、“不在崗辦公”、錯峰值班等。

但是這些措施都十分有限,除了確診病人在隔離區隔離外,對其他軍人只要求很初級的應對,比如鄰床就寢時頭腳相對,以便咳嗽時距離稍遠一些。而確診病例的隔離,依然是在營區內部。加上軍隊任務的特殊性,由于涉密和其他特殊需要,能夠進行遠程辦公的僅是一部分人員。

進入夏末,H1N1疫情日趨嚴重,8月底全球確診病例升至20萬,40%的死亡案例都是患病前健康年輕成年人,這也同樣是軍隊人群的主要構成。8月28日,在世衛組織響應級別升至最高的兩個半月后,北方司令部終于將疫情響應級別由0升至1。而五角大樓也在8月26日訂購了首批H1N1疫苗。9月陸軍杰克遜堡出現首例美軍H1N1死亡病例,這令美軍十分緊張,因為每年都有數萬新兵在此訓練。

10月初,首批疫苗接種如期展開。值得一提的是,美國人對疫苗接種的看法與中國人不太一樣,不論保守派還是自由派,都有一部分人持懷疑態度。不過,軍方的態度向來很堅決,在爭取到為數不少的首批疫苗后,隨即下達了強制接種的命令。

有海外部署任務的單位優先級別最高,執行國內任務的部隊次之。降低疫情對美國國家安全和全球戰略執行力的影響,永遠具有最高優先次序。至于而其他人員,如國民警衛隊、預備役、文職人員、社會雇員、承包商、軍屬等,都要往后面放,如若最終疫苗劑量不夠,則這些人群只得另尋他路,軍隊是不管的。而這也正是疫苗投放之初美軍的準備。

情況好轉

之后,隨著新的研究結果出來,科研人員明確了疫苗劑量功效,一劑便足夠預防H1N1感染,五角大樓才順勢放寬了疫苗接種范圍。至10月底,美軍追加訂購了100萬劑疫苗,并宣布有能力為警衛隊、預備役以及所有家屬進行接種。前前后后,五角大樓在購買疫苗上花了1590萬美元。也是在10月,奧巴馬政府宣布全國進入緊急狀態,疫情爆發半年和上萬人死亡之后。

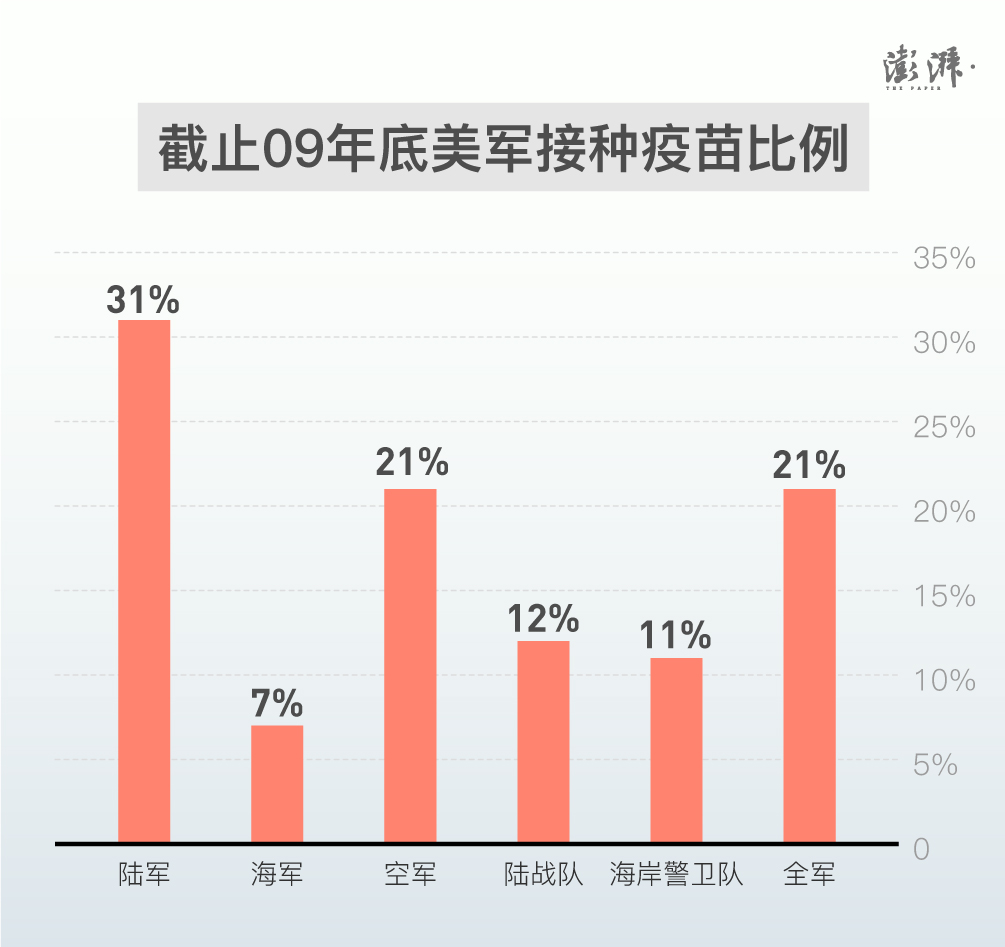

接種過程并非一蹴而就。截止09年12月,美軍全軍接種比例勉強超過五分之一;從軍種看,陸軍因為任務需要和人員密集程度高,接種比例最高,以下依次是空軍、陸戰隊、海岸警衛隊、海軍。

進入2010年,H1N1疫情兩波高峰已過。但各軍種、各戰區的防控工作仍在繼續,按照五角大樓的計劃,現役部隊疫苗接種比例達到99%時,才會逐漸停止疫情防控措施,全面恢復正常任務。

2010年3月,首批疫苗接種半年后,陸軍、空軍、海岸警衛隊的疫苗接種比例超過90%,海軍與陸戰隊超過80%。4月,疫情爆發一年后,陸軍、空軍、海岸警衛隊接種比例達到95%,海軍84%,陸戰隊83%。

壓力、耐力、韌性與糾錯

09年H1N1疫情給美軍造成了不小的經費負擔,上述近1600萬美元只是疫苗購置費用。從2009年1月至2010年1月,美軍MHS系統在類流感疾病(ILI)方面的開支比往年平均水平整整高出了1個億美元,為平時的3倍。其中由H1N1造成的開支上升中有72%用于現役軍人及其家屬,61%用于0-24歲年齡段。低齡人群、幼兒的收治能力在09年疫情中挑戰了美國和美軍醫療體系的極限。而低齡軍屬病患對軍隊戰斗力、士氣、工作能力的挑戰,往往又是最大的。

對美軍而言,09年疫情檢驗了過去幾十年,特別是進入21世紀以后,所建立的疫情響應機制與政策。疫苗開發的投入和決心、強制接種政策,是美軍自身認可的成功經驗。而在其他許多問題上這次疫情都暴露了美軍抗疫的能力和經驗不足,有些問題可在軍內消化,如加強初期隔離措施和人員流動限制;增加抗病毒藥物儲備;關鍵醫療物資儲備;準確、及時向公眾、軍人及家屬傳遞信息;加強社區防控能力;加強疫苗研發能力等。

另一些問題則無法完全依靠美軍自身解決,受限于美國整體政治經濟以及文化環境、美軍全球任務部署等因素,如非現役及軍屬醫保;提高疫苗生產能力;提高大規模病患收治能力,特別是針對特殊年齡群體;擴大疫苗供給渠道;提速聯邦響應機制;加強軍隊與其他政府部門聯動效率等。這些問題,很多都難以通過美軍自身調整和消化進行解決。

H1N1之后,以2013年《國防部流行傳染病全球行動計劃》為代表,美軍疫情防控體系繼續調整。這一體系在多次疫情中被美軍認為滿足了基本要求,但也存在諸多不足。在抱怨甚至罵聲中,美軍在不斷優化防控體系和流程,加速防控設備技術迭代,加強物質儲備和人員培訓。

目前,隨著新冠疫情蔓延,美軍已部分啟動響應機制,包括與其他部門積極合作開發疫苗,全球范圍限制軍人流動,軍內大范圍“社交疏離”等。在軍地支援方面,若干州已調動國民警衛隊,而聯邦層面在疫苗研發和局部支援(如提供場所進行返美人員隔離)之外尚無大規模動作。“先軍后民”依然會是美軍應對新冠的首要原則。

認識到自身局限,是美軍百年戰“疫”最痛的領悟。而能否糾錯,是最重要的任務。相比09年,美軍的疫情響應體系并無根本變化,但是具體政策已出現了改變,將在下文詳述。

-----

作者祁昊天,系北京大學國際關系學院助理教授。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司