- +1

復旦劉平教授談歷史上的秘密社會:中國有所謂“白蓮教”嗎?

從金庸小說里的天地會、影視劇中的白蓮教,到上海灘上的大亨傳奇、港澳臺碧波蕩漾中的黑幫倒影,中國的秘密社會在江湖傳說中栩栩如生。但是,廬山何處真面目?秘密社會身上始終籠罩著一層迷霧。

將中國秘密社會作為嚴肅的學術研究對象,最早開始于一群海外漢學家及其影響下的中國學者,從高延(J. J. M. de Groot)、沙畹(Edouard Chavanne)、伯希和(Paul Pelliot)、長野朗、酒井忠夫到李世瑜,他們在中國秘密社會研究的早期學術史上留下了厚重的腳印。1950、60年代,包含秘密社會研究的中國農民戰爭史,因為屬于當時史學界“五朵金花”之一,大行其道,但其中充斥著單色調的階級斗爭話語。在海外,許多中國學家在探究近代中國劇烈變革的原因時,不可避免地會遭遇這股在基層動員發揮關鍵作用的力量——中國秘密社會,遂以多元視野將其納入研究范圍。

1966年,美國魏斐德(Frederic Wakeman Jr.)教授在其成名作《大門口的陌生人》中,對兩次鴉片戰爭時期廣東秘密結社與其他社會階層的互動有所揭示。1970年代末開始,韓書瑞((Susan Naquin)的《千禧年叛亂:1813 年八卦教起義》與《山東叛亂:1774 年王倫起義》出版,分別探討了嘉慶與乾隆年間兩次秘密教派發動的叛亂。1980年,裴宜理(Elizabeth J. Perry)出版《華北的叛亂者與革命者,1845-1945》,她在書中探討了捻軍、紅槍會、共產革命諸問題。同年,孔飛力(Philip A. Kuhn)出版《中華帝國晚期的叛亂及其敵人》,研究對象是川楚白蓮教叛亂與太平天國時期的團練問題。1987年周錫瑞(Joseph Esherick)的《義和團運動的起源》問世,義和團與秘密宗教的關系在書中有很好的描繪。同期還有許多日本學者對于中國秘密社會的研究。

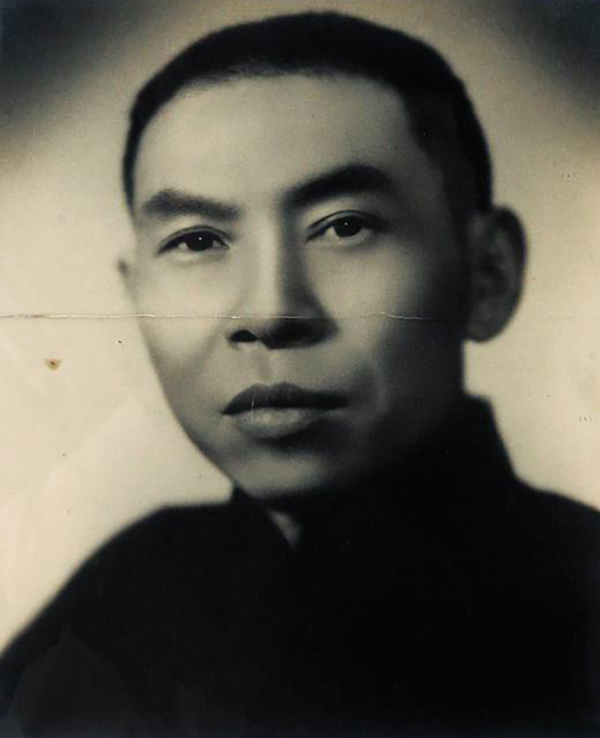

復旦大學歷史系劉平教授自1980年代后期開始研究中國秘密社會,出版有《文化與叛亂——以清代秘密社會為視角》、《中國秘密宗教史研究》等專著,同時他開始翻譯諸多相關英文作品,近年更與裴宜理教授共同發起海外中國秘密社會研究的翻譯出版工作(商務印書館),將海外最具影響力的相關著作介紹給中國讀者,目前已出版《華北的叛亂者與革命者(1845-1945)》[(美)裴宜理著,池子華、劉平譯,2007年初版、2017年出版增訂本],《中國歷史上的白蓮教》[(荷)田海著,劉平、王蕊譯,2017年],《駱駝王的故事:清末民變研究》[(美)蒲樂安(Roxann Prazniak)著,劉平、唐雁超譯,2014年],《兄弟結拜與秘密會黨》[(美)王大為(David Ownby)著,劉平譯,2009年]等書,多角度探究中國秘密社會之演變及其與社會變遷的關系等問題。

近期,該系列叢書又推出《華南海盜(1790—1810)》(增訂本)([美]穆黛安著,劉平譯,商務印書館,2019年)。在新書出版之際,澎湃新聞記者就歷史上中國秘密社會的相關問題采訪了劉平教授,全文經劉平教授修訂。

澎湃新聞:請您談談秘密社會的兩大系統——秘密宗教與秘密會黨。盡管有些名詞耳熟能詳,但可能許多人并不清楚,“天地會”和“紅槍會”在性質上有什么不同?“青幫”究竟是秘密教門還是秘密會黨?

劉平:中國秘密社會包含秘密宗教與秘密會黨兩大系統。如果再細分一下的話,1911年清王朝覆滅前表現為秘密宗教和秘密會黨;民國時期表現為會道門和幫會;其共性是組織上的秘密性。

秘密宗教一詞,流行于20世紀,現在一般稱為民間宗教,歷代政府所查禁者一般稱為“邪教”;“會黨”一詞,源于結會樹黨,如《欽定平定臺灣紀略》卷5云:“諸羅縣楊光勛案,……奸民結會樹黨,氣類相通。”晚清時期,會黨主要包含天地會、哥老會及其分支(辛亥革命時期開始均稱為洪門);進入民國,原本屬于漕運水手行幫、帶有羅教(無為教)色彩的青幫迅速崛起,人們將其與會黨合稱為“幫會”。所以,青幫的歸屬,在源流上曾經受教門影響,在組織上行為上與會黨并列。

“秘密社會”或者“秘密結社”的命名,有人說是19世紀末、20世紀初從日本傳入的,我對此是持懷疑態度的,因為秘密、社會、結社、教、會之類,在中國自古有之,清末因為西風東漸,遂合二為一,應運而生(明代余繼登《典故紀聞》稱:“成化初,西僧以秘密教得幸”,可見合稱之事來源有自);即使這兩個詞語系從海外傳入,亦并不止于日本一途,應分別來源于美洲與日本,或是西人從東南亞地區直接向華南口岸輸入。

當然,“海外傳入”的路徑也要分別看待,一是“海外產生”比較明確。荷蘭學者田海在其《中國歷史上的白蓮教》中譯本前言中說到:“當我們意識到‘秘密社會”(secret societies)一詞來源于國外,就越發有這樣的感覺了。首先使用這一術語的是荷蘭漢學家施古德(Gustave Schlegel,一作施列格,1860年代出版《天地會研究》),在他以后,經過數代,我延續了這一學術譜系:施古德=> 高延(J. J. M. de Groot,一作德格魯特)=> 戴聞達(J. J. L. Duyvendak)=> 許理和(Erik Zürcher)=> 我本人。施古德是從19 世紀人們對自由共濟會和猶太組織的輕蔑言論中歸納出這一術語的,這些組織被認為具有謀反的本質,這與人們對白蓮教的傳統認知非常相像,犯了同樣的錯誤。”二是經過日本還是美洲或東南亞傳入的具體時間仍然有待考證。

至于這兩個詞語廣泛流行于清末的時間,我認為均始于1902 年(壬寅)。當年,康有為弟子歐榘甲在美國舊金山《文興日報》發表系列政論,主張“廣東自立”,其“自立之策”之一云:“一曰聯秘密社會”,這些政論文章很快由橫濱新民叢報社結集印行,名為《新廣東》。同年,梁啟超發表的政治小說《新中國未來記》第二回稱:“復有自明末以來即行設立之秘密結社,所謂哥老會、三合會、三點會、大刀會、小刀會等,名目不一。”不數年間,這兩個詞遂流行開來。

除了秘密宗教與秘密會黨以外,“會道門”也是一個似乎耳熟能詳的名詞,但很多人并不明白其真實含義。秘密宗教也叫做民間秘密宗教結社,或秘密教門——教門本來是佛教等門派的自稱。晚清時不少教派為避“邪教”之嫌,自稱教門或道門,后來成為民間教派的自稱與他稱。清末民初,華北等地大刀會、紅槍會相繼興起,“會門”遂成為其自稱或他稱。值得注意的是,會門多為民間自衛武裝,充滿神權迷信,多有道門摻雜其中(尤其要注意清中葉八卦教系統的“武場”在民間流播的影響);反之,有些道門也擁有武裝(如同善社之“神兵”),或時常聯絡會門武裝。因為你中有我我中有你之故,人們往往將這兩者加以合稱,即“會道門”。1949年以后,新政權開始大規模掃除舊的社會勢力,取締“反動會道門”成為一場運動。然而,會道門根深蒂固,演為暗流,或待機而發,或以佛道門派、民間信仰的面目出現;播遷海外者,近年來則在當地開始合法登記,公開活動。

說到這里,就不難明白,天地會屬于秘密會黨,紅槍會屬于會道門中的會門武裝。

澎湃新聞:秘密宗教與秘密會黨各自的特點是什么?

劉平:秘密會黨主要指的是天地會(主要支派三合會、三點會)與哥老會(云貴川多稱袍哥,長江中游多稱哥老會、洪江會、江湖會,江浙皖多稱洪幫)兩大流派。一般而言,可以把它們稱為洪門、洪幫(紅幫)。

青幫即“清幫”,又名“安清幫”,原本屬于漕運水手的行幫會社。19世紀中期后,因太平軍興,漕糧改折(漕糧折為銀兩征收),漕運改為海運,廣大水手流落江湖,販鹽販毒,形成清幫,被納入秘密幫會系統。因為清幫與洪幫(紅幫)并列,人們遂稱為“青幫”,從顏色上區分、指稱。西方人的著作里就直接稱“青幫”“紅幫”為Green Gang 和 Red Gang。

秘密社會往往模擬家庭血緣關系,來滿足其在游民社會中抱團取暖的需要,我們可以把它稱為“虛擬的血緣關系”——這是裴宜理等人在研究中國社會時使用的一個術語,就是說一些無業游民進入社會,脫離了原來的家庭,仍然想尋找、組建一個新的家庭。這個家庭,在會黨中是橫向的兄弟結拜關系,在教門中是縱向的師徒父子傳承關系,這是他們組織結構上的最大區別。

從組織結構上來講,秘密會黨這個系統主要是以兄弟結拜的形式存在的。兄弟結拜就是模擬同輩至親的關系(橫向)。天地會有詩云:“忠義堂前無大小,百萬兄弟盡姓洪”。而秘密宗教的組織結構往往以師徒父子的關系傳承(縱向),也就是說,教門是講輩分的,受羅教影響的青幫也講究輩分,其二十四字輩的最后四字是“大通悟覺”。從輩分上來說,“通”字輩對“大”字輩就要像兒子對父親一樣。19世紀末,青幫進入上海等城市,其活動內容與紅幫多有交集,人們合稱為“幫會”。

明清時期,朝廷與文人稱各類教派為“白蓮教”。我翻譯的荷蘭學者田海的《中國歷史上的白蓮教》,其中講得很清楚,中國歷史上其實沒有所謂“白蓮教”。我們現在問任何人,“白蓮教”是什么?恐怕沒人能說得上來。田海的解釋是,宋元時期,社會上形成所謂“白蓮傳統”,但沒有形成一個白蓮教的組織。“白蓮教”是一個標簽,凡是帶有白蓮凈土信仰色彩(后來由彌陀信仰擴大至彌勒信仰)的、神秘的民間教派,明清朝廷都給他們貼上一個“白蓮教”或“邪教”的標簽,以至于后來在人們心目中,白蓮教就是邪教、會道門、秘密教門的代稱。

秘密宗教有很強的宗教色彩,秘密會黨的宗教色彩相對淡薄,但也受到一些影響,其身上主要烙有民間信仰的印記。比如天地會,現在普遍認為它發源于閩南,當地佛教、道教就對天地會有影響。秘密宗教中的羅教,也就是后來的無為教和大乘教,他們主要來源于佛教的禪宗。再比如一炷香教,它的道教色彩很濃。還有一些煉內丹的教門,大多受到道教全真派的影響。

組織結構、信仰、宗旨、活動內容,體現了秘密會黨、秘密宗教之間的區別,而兩者之間的最大共性,就在于“秘密性”與“民間結社”兩個方面。

傳統小農社會是一盤散沙式的組合模式,結社聚眾是朝廷最為頭疼的問題。所以兩千年來,從漢代的五斗米道、太平道開始,就有宗教異端教派、民間教派在社會上活動,當然,其中也有正統宗教。這些宗教或教派可以吸引很多人,勢力達到一定程度,如果遇到合適機會,便會在特殊人物的帶領下、或是在特殊時刻發起反抗朝廷的行為。朝廷的鎮壓之法,伴隨武力的同時,就是在法律上歸為“邪教異端”。這些教派一旦成為“邪教”,便成為官府日常鎮壓的對象。佛教、道教都曾有類似的遭遇,原始道教中的五斗米道、太平道,就是漢朝政府鎮壓的對象。遭遇鎮壓的民間教派無法正常活動,就會轉入地下,成為秘密宗教。

澎湃新聞:秘密社會產生的原因是什么?在近代,它和革命黨人構建的政治圖景時常聯系在一起,例如天地會就被打上“反清復明”烙印,事實上是這樣嗎?

劉平:秘密社會主題之一的秘密宗教從漢代五斗米道、太平道算起的話已有兩千年歷史。它的主要成員是農民,在傳統社會里,小農經濟十分脆弱,經常受到天災人禍的威脅,他們為了尋找精神上的安慰,往往信仰某種天命。其實宗教也是這樣產生的,無論道教、佛教,實際上都是迎合了廣大“小農”的心態。

秘密會黨興起于清代,后來居上——嘉慶年間川楚白蓮教叛亂及天理教叛亂之后,清廷嚴查教門,民間秘密宗教的勢力開始衰退;嘉慶道光以后,秘密會黨的勢力則開始迅速增長。

清朝中后期,與所謂康乾盛世略有重合,人口經歷了一個大的增長,人多地少的問題開始顯現。而且隨著市場經濟的發育,很多人口開始離開原有的土地。也就是說,流民的數量越來越多。流民進入社會之后,缺少人身安全感,他們就希望結成一種團體,結成一種虛擬血緣關系來保護自己,天地會就是把這種人身安全感提供給成員的組織。

天地會的起源原本有十余種說法,至1980年代逐漸匯為兩種說法,各有支持者。一種說法是天地會起源于康熙十三年,主要是根據天地會會簿即會內文書來解說的,被稱為“索隱派”;另一種說法是起源于乾隆二十六年,主要是依據清方檔案,被稱為“檔案派”。前者的一個主要論點是,天地會是一批反清復明志士組成的秘密團體,這個團體是民族壓迫的產物,所以要“反清復明”。而后者認為天地會是階級壓迫的產物,主要目的是自衛抗暴,因為他們在社會上游走,經常遭人欺負,所以要抱團,反抗外來暴力。

我認為,我們不必糾纏于天地會起源的爭論,而應著眼于其歷史發展。實際情況是,乾隆末年臺灣林爽文起義之前,天地會湮沒無聞(反清復明也就無從談起),嘉慶道光以后,天地會不斷起事,“反清復明”的傾向越來越明顯。按照蔡少卿和秦寶琦的觀點,天地會剛剛成立的時候并沒有提出明確的“反清復明”口號,等到臺灣林爽文天地會起義之后,清政府進行鎮壓,天地會四散隱匿、逐漸發展壯大的時候,才不斷地把“反清復明”的內容充實進去。至于清末,在同盟會影響下,會黨“反清”日益張揚(“驅除韃虜”),“復明”漸趨消退(“恢復中華”)。

中國近代社會的很多大事件,都和秘密會黨有關,比如太平天國運動、反洋教運動、辛亥革命。當然秘密宗教也沒有完全退出歷史舞臺,比如后來的義和團運動,就和民間宗教信仰有很大關系。一直到民國時期,哥老會、紅槍會還受到各種政治勢力的青睞。

澎湃新聞:鴉片走私、妓院賭館、收保護費是秘密會黨的經濟來源,秘密社會和人們俗稱的“黑社會”之間是什么關系?

劉平:在傳統小農社會,教門與會黨都有反社會與反政府的行為。進入民國,因為憲法中規定宗教信仰自由,教門遂得以合法登記,或者散漫存在于社會之中。會黨因為標榜反清復明,在進入民國后失去“斗爭目標”,多有分化,四川的“清水袍哥”(融入社會,仍自成系統)與“渾水袍哥”(反社會)是這種分化的典型。渾水袍哥在鄉村演為匪股,在城市里形成黑幫、黑社會,那些搶劫、賭博、賣淫等“社會毒瘤”主要與反社會的“渾水”幫會有關。我認同美國學者王大為的一個觀點——天地會從成立開始就是一個武裝搶劫集團,因為無論是出于械斗、自衛、占山為王或是其他什么目的,生存是第一位的,以游民為主體的會黨無力用合法手段取得資源,只能以非法手段行事(對外搶劫-對內互助),至于后來他們自己或他人冠以“反清復明”、“順天行道”等名號,應該得到善意理解,因為其“違法”的客觀效果就是“反清”,尤其是在勢力壯大后,他們會發動起義(如上海福建小刀會起義、兩廣洪兵起義),后來的革命黨人更是大加動員利用——無論如何,會黨在推翻帝制建立共和的辛亥革命中所發揮的作用是一大功勛。

具體說來,我們后來為什么對洪門(天地會、哥老會)有正面的評價?因為社會發生了很大變化。比如同盟會時期,孫中山曾經到美洲華僑中動員華僑、洪門來支援國內革命。這時的洪門中人因為在海外生活,他們已經不是原來的搶劫集團,其組織主要是為了互助而結成的一個民間團體。總體來講,他們在當地還是比較守法的,盡管不排除紐約、洛杉磯、芝加哥的唐人街的以三合會為主體的犯罪團伙一直活躍到1970年代。也就是說,秘密會黨在早期和后期有很大區別,我們要看發展階段,也要看發展區域。

華人華僑到海外,把秘密會黨這種組織也帶了出去(或者說,洪門會黨本身就是偷渡、移民與華人“在地化”的紐帶與網絡)。在東南亞地區,洪門實際上也變成了一種華人互助團體。因為清政府早期沒有在海外設立使領館,許多閩粵地區的移民到了海外無法得到政府的幫助,只能通過秘密會黨這樣一種方式互助生存,他們的生老病死都和秘密會黨有關系。如今在馬來西亞、印度尼西亞等東南亞國家還可以看到很多秘密會黨的遺留痕跡。進入美洲、澳洲、東南亞地區的這些秘密會黨,其活動內容開始發生變化,就是由單純的武裝搶劫集團演變為互助團體,當然不排除這些團體依然有暴力行為,比如說我所知道的馬來西亞私會黨,一直到1990年代,暴力傾向依然非常明顯。

我剛才說以天地會為代表的秘密會黨從一開始就是武裝搶劫集團,但在后來的社會變遷中漸漸發生變化,這種變化不僅發生于移民海外的華人華僑,也發生于國內。晚清社會一個很重要的現象就是城市化速度加快,在這個過程中,原本活躍在鄉間的秘密會黨隨著流民、難民、移民像水浸海綿一樣進入城市。在上海這樣的城市里,這些新來者要生存,最好的去處就是拉黃包車、當碼頭工人,在澡堂、妓院、賭場幫工打雜。這些行當都介于合法與非法之間,如果沒有一定勢力,是很難生存的,所以,具有跨血緣(親戚)、跨地緣(同鄉)、跨業緣(行業)能力的青幫、紅幫就在這些行當中發揮了很大作用。

到清末民國時期,幫會在城市里就滲透到各行各業,比如四川成都、重慶的袍哥,他們遍布本地的各行各業。從最高層的軍政官員到最基層的販夫走卒,當時四川省軍政首腦劉文輝、劉湘、楊森、王陵基等,都是加入袍哥的。再比如上海,大家都知道是青紅幫的天下,青幫勢力比紅幫大一些,從軍政領導人如陳其美、蔣介石,一直到最底層的碼頭工人、紗廠工人,很多都是青幫成員。青幫在上海的地位舉足輕重,滲透到上海的每個階層。原本,青幫是“安清”性質的漕運水手的秘密結社,到了清末,由于同盟會滲透其中,逐漸產生反清色彩,在辛亥革命時期的上海、浙江等地,青幫曾經發揮很大作用。等到民國建立,青幫與紅幫一樣失去了斗爭目標,但他們在原先的社會網絡中觸角四伸,尤其是控制了茶館澡堂妓院賭館鴉片館這類黑色、灰色地帶,形成黑幫、黑道、黑社會(我們不妨稱之為“渾水幫會”),甚至不時與動蕩的政局發生關系。

澎湃新聞:秘密幫會有所謂“青幫一條線,紅幫一大片”的說法,幫會勢力的分布為什么有這種地域上的差別?

劉平:所謂“青幫一條線”,是因為青幫起源于運河漕運水手的行幫會社,大運河的南方起點是杭州(青幫祖庭),經蘇州無錫常州鎮江,越長江,再由揚州、徐州、臨清、德州直至北京,晚清時,這條線上的主要城市碼頭遍布青幫勢力。咸豐三年(1853),太平軍興,漕運中斷,數十萬水手纖夫散布運河沿線廣大地區(與捻軍、地方匪股雜糅),又進入上海、濟南、天津等大城市,清末更隨著直魯之民闖關東的潮流進入東北,所以東北地區在清末民初有很多馬賊、土匪,也叫“紅胡子”,他們的很多信仰和青幫是一樣的。青幫往南又發展到福建、江西等地。在19世紀末20世紀初,因為上海城市的崛起,青幫份子迅速通過滬寧線、太湖、長江三條線路進入上海。當然,紅幫也來了,在20世紀初形成青紅幫合流的局面。總體來說,從清末開始,上海青幫勢力比紅幫要大。因此,從地理上說,京杭運河這一條線就是青幫的勢力范圍。

所謂“紅幫一大片”,指的是長江南北上下,大西南(云貴川袍哥)、大西北(哥老會)、南方地區(兩廣三合會三點會、福建上海小刀會——上海小刀會即由閩粵移民傳入),全是洪門天下。

具體來講,天地會起源于閩南,后來在乾隆末年隨漳泉移民進入臺灣。史料記載,臺灣“孤懸海外”,是中央統治比較薄弱的地區,臺灣文獻常常講到這個地方30年一小亂、50年一大亂。天地會正好借用臺灣這個得天獨厚的形勢,在乾隆五十一年到乾隆五十三年初發動林爽文起義。這場起義幾乎要把臺灣打下來了,清政府很震驚,調派大軍鎮壓,在鎮壓的過程中發現,這不是單純的農民叛亂,背后有天地會的勢力。所以緊接著就在臺灣、福建、廣東大舉查拿天地會,花了十年時間,王大為的書里也講到,當時天地會會眾為了躲避厄運,如鳥獸散。

但天地會也是一臺播種機,走到哪里就傳到哪里,嘉慶道光年間的情況就看得比較清楚了。天地會原本活躍在閩粵交界地區的泉州、漳州、臺灣、潮州這幾個府,后來因清廷查拿天地會,他們開始向閩粵各地,以及江西、浙江、兩湖,甚至一直到流動到大西南云貴川地區。

晚清民國時期,天地會在廣東稱三合會,廣西稱三點會。為了鎮壓太平軍,湘淮軍崛起——在兄弟伙中起到“救死扶傷”互助作用的哥老會迅速蔓延湘淮軍中,后來曾國藩裁撤湘軍,為淵驅魚,哥老會迅速蔓延民間,在兩湖稱為江湖會或者仁義會,在江浙皖稱為紅幫,在云貴川稱為袍哥;同治年間,左宗棠率領湘軍進軍大西北,平定回亂,哥老會又迅速浸潤于陜甘寧青新五省,這些地方實際上都是洪門或紅幫的影響范圍。“紅幫一大片”就是這樣一種地理關系。

澎湃新聞:秘密社會這種“走到哪里就傳到哪里”的效果是如何實現的?

劉平:就像人體的細胞可以不斷復制再生一樣,在合適的溫床里,秘密社會也可以被不斷復制。

就秘密宗教而言,一個人只要手頭有一本經書,或者他腦子里有經書的印象,就可以傳播出一個教派來,所以它有一種自我復制的功能。秘密會黨也是這樣,他只需要手頭有一本會簿,或者腦子里有記憶,為首的大哥就會按照這些洪門會書、會簿,教手下隱語和暗號,這其實就是一種復制。

擁有會簿和經卷是權威的象征,而抄寫就是一種復制的過程。盡管他們面臨來自政府的追捕——這些“邪教經卷”、“會匪會簿”一旦被查到,是要砍頭的。但總有被留存、埋藏下來的文本,它們就會成為復制的母本。

“抄經”在秘密宗教的復制過程中發揮了很大作用。佛教、道教原本就有“抄經”的做法,就是用筆抄寫經書,有些比較厲害的還要割破手指用血抄寫經書,表示自己的虔誠。抄經是有功德的,有些有錢人還會專門請人來抄經。

秘密宗教的寶卷主要起源于羅教的“五部六冊”,這套寶卷是明代正德年間由山東人羅夢鴻創制的經典。在嘉道以前,寶卷雖然流行于民間,但引人注目的往往是“邪教經卷”,這與清廷查拿“邪教”有關,我們不妨稱為“叛亂性寶卷”。我們知道,嘉慶年間,因為川楚五省白蓮教起義、天理教起義這兩件大事情,清廷鎮壓“邪教”不遺余力,民間教門遭遇很大打擊。咸同時期,太平天國運動蔓延十余省,各地人口損失嚴重,江南地區尤甚,在這個背景下,超度亡靈、唱念寶卷之風大興,我們不妨把這些寶卷稱為“文學性寶卷”“勸善性寶卷”,此時清廷對于這類寶卷就不像從前那樣予以特別關注了。

無論是“邪教經卷”還是“文學性寶卷”,都是我們研究民間宗教的重要資料。目前很多寶卷已經列為國家非物質文化遺產,比如江蘇靖江的寶卷,就是江蘇省的非物質文化遺產,還有常熟、無錫、甘肅河西走廊的寶卷,都已經開始成為保護對象,宣卷人成為“非遺”的傳承人。

對秘密會黨而言,除了會簿,還有儀式。比如天地會的儀式,在某種程度上可能受到道家的影響,但主要還是受到福建民間信仰的影響,這些儀式中最重要的是血的觀念。血的觀念有兩層含義,一層是同胞血緣關系,另一層是禁忌觀念,也就是說違反會規是要殺頭的。天地會儀式里面最重要的一環,就是所謂“歃血結盟”,喝了這個血酒,我們就結成兄弟了(早期是銀針刺血滴入酒中,后來是“斬鳳凰”,就是喝雞血酒)。現在有些社會青年結拜,誓詞中最常見的就是“不求同年同日生,但求同年同月死”,也是一種盟誓關系。

當然,上面說到的是會黨、教門的自我復制功能,要實現這種功能,就要特別關注晚清時期的社會變遷、人口流動,尤其是江湖社會成熟、災民流民移民增加等因素。

澎湃新聞:如何看待歷史上秘密社會與政府的關系?

劉平:秘密社會和歷代王朝是一種對立的關系,但是我們現在所說的秘密社會,有一點孤立,我在《文化與叛亂:以清代秘密社會為視角》這本書里明確講過,無論是秘密會黨還是秘密宗教,他們原本是作為一種常態生活在中國社會中的——民間教派與佛道信仰共生,歃血結盟與民間習俗有關。

民間教派-秘密宗教的聚眾念經往往引起官府的不滿,尤其是當一個有野心的首領出現的時候,利用這種教派為自己的目的服務,在特定的時機下就會發生叛亂,這樣就和官府發生了沖突。在常態社會之中,“邪教”只是一種民眾的信仰,在“變態”社會中,這些民間教派-秘密宗教,就容易產生與官府的對立關系。而這種關系,兩千年來,在朝廷和佛教道教以及和民間教派的關系中會經常發生。不僅僅是秘密宗教,佛教、道教也都曾發動過許多叛亂。

至于青紅幫,實際上是二十世紀初才出現的稱呼,青幫過去是“安清幫”,紅幫就是天地會哥老會洪門這個系統。我前面說過,天地會最初就是一個武裝搶劫集團,所以當他們的勢力發展到一定規模的時候,必然引起官府鎮壓。清代到民國時期,許多匪禍就和天地會、哥老會有關。所以清代秘密會黨在拜盟結會之初,看上去只是一種習俗,但是只要它一動手,就是站在官府的對立面。

清末時期,從興中會到同盟會,甚至華興會和光復會等,都在利用這些秘密會黨。所以,我們在看清末歷史的時候,就會發現秘密會黨是革命的同盟軍。民國時期洪門會黨在某種程度上得到了政府的諒解,但是這些會黨的很多要求往往沒有得到滿足,加上生存的需要,又走向政府的對立面。所以在民國時期,政府、政黨和幫會是又對立又合作的關系。

例如,對立的時候,會黨就去參加孫中山的中華革命黨,一起反袁。后來國民黨掌權以后,他們也有和政府對立的時候。但是更多的時候,會黨和政府是一種合作關系,比如我們后來所知道的忠義救國軍,很多就是青幫成員,這時它就變成抗日武裝了。后來忠義救國軍給我們留下的印象很不好,因為樣板戲《沙家浜》中塑造的忠義救國軍就是不抗日、只知道和新四軍制造摩擦的一支反面武裝,這個形象造成的影響頗為深遠。不過現在我們在逐漸肯定國民黨抗日的同時,也開始認識到當時忠義救國軍有抗日的功績。

澎湃新聞:您提到秘密會黨與革命黨的合作,能否具體談談秘密會黨在近代中國革命中的角色?

劉平:孫中山及其領導的革命黨人在推翻清王朝的過程中,本身力量是很薄弱的,所以他們要利用現成的反政府力量,秘密會黨的武裝力量就是現成的,尤其是清末新軍遭到會黨的廣泛滲透,所以,同盟會在城市里發動新軍,實際上也是在發動會黨(如武昌新軍),在鄉村更是直接發動會黨(如四川保路運動)。辛亥革命中很多省份的獨立,都和會黨有直接關系。比如在湖南,都督焦達峰本身就是哥老會的人;比如在陜西,哥老會和新軍聯合推翻了清朝在當地的統治。事實上陜、甘、寧、青、新五省光復都和哥老會與新軍的聯合有關,云貴川地區也是同盟會與袍哥聯合。所以在辛亥革命時期,會黨和革命黨實際上是同盟關系,革命黨要建立共和國性質的中華民國,秘密會黨要搞“反清復明”,在反抗清王朝上,兩者目的是一致的。

早期共產主義運動也特別注意發動中國社會中現有的武裝力量。在上海,青幫勢力很大,發動工人罷工,首先要聯合青幫(如一大時期的黨員李啟漢在上海通過“拜老頭子”加入青幫發動罷工)。李立三則在安源煤礦罷工中發動紅幫(與洪幫大哥歃血結盟)。在“第二次國內革命戰爭”時期,中共遭遇挫折或勢力不強的話,也要運用現成的會黨武裝,這是中國革命發展過程中的一種客觀現實,也說明了中國革命的艱巨性。

在上海,從1921年共產黨成立到1927年國民黨清共反共,這六年間中共做的最重要事情,就是在城市工人中發動罷工,當時共產黨的動員與組織能力,也體現在利用舊有的幫會尤其是利用其首領上。這些幫會會眾也比較聽首領的話,發動罷工就比較容易。這是早期的情況。后來在第二次國內革命戰爭,甚至到后來抗日戰爭、第三次國內革命戰爭,我們發現共產黨在逐漸壯大的過程中仍在不斷利用秘密社會的力量,如哥老會、紅槍會、大刀會。大革命時期,河南、山東地區的紅槍會起來反抗北洋政府,人數達到上百萬,這和共產黨、國民黨的動員是有關系的。后來在第二次國內革命戰爭時期,共產黨在建立根據地的時候,他們也必須利用當地的、現成的武裝力量,比如井岡山時期的王佐、袁文才,都是井岡山的綠林,后來被爭取過來,加入到革命隊伍中。

當然,我們要注意,在民國時期,無論是傳統教派宣揚的“末劫”“白陽世界”,新興教派如道院、萬國道德會等提倡的慈善救濟、救世救心,還是青幫標榜的“義氣千秋”、洪門標榜的“忠心義氣”,都屬于民間聲音,凝聚的是民間力量,他們有可能向不同的政治力量投靠,故而對其評價不能簡單化。

澎湃新聞:帝制時代和民國時期留下的秘密社會問題,在1949年以后的情況如何?

劉平:新生政權面臨政權鞏固的問題,必然要改造處理從“舊社會”過來的人,尤其是遺留下來的民間團體。當時有些會道門和國民黨的殘余勢力或潛伏勢力聯合,造成了一些問題,比如武裝暴亂,比如造謠惑眾。新中國初立,有土改、抗美援朝、鎮反三大運動,每個運動中又包含了很多規模較小的運動,例如在鎮反運動中就包含清匪反霸運動(連帶消滅廣大農村地區的秘密社會)、取締城市封建把頭與城市民主改革運動、取締反動會道門運動等(清除城市秘密社會),其中引人注目的取締反動會道門運動,是針對民間教派進行大規模的取締鎮壓,無為教、黃天道、弘陽教、一貫道、同善社、理門、道院這些都在取締之列,這種取締鎮壓并不隨著該項運動的結束而結束,而是階段性、遞進式的開展。可以說,通過諸多急風暴雨式的運動,在“舊中國”盤根錯節的幫會、會道門遭到沉重打擊,其中,幫會勢力消滅殆盡(失去社會土壤),但會道門勢力僵而不死(有社會土壤與信仰空間),或潛行于地下,或改頭換面(我的調查就包括與進入地方佛教協會的道門首領打交道,也發現不少道門信仰開始與民間信仰混合),或由境外滲透。造成這種情形,主要是傳統道門勢力與傳統觀念依然有著頑強的生命力。

經常有人問我,新中國初期有取締反動會道門運動,為什么沒有專門搞一個鎮壓幫會的運動呢?我剛才說到清匪反霸運動、取締城市封建把頭運動等,都是直接間接針對幫會、會道門的。當時國民黨殘留在大陸偏遠地區的武裝力量基本上都是土匪(因為有國民黨勢力的加入,可以稱為“政治土匪”),都在解放軍清剿范圍之內。很多有勢力而且憂懼新政權的幫會份子都退出大陸,轉移到臺港澳和海外去了,其中不乏成為孕育當地新的黑社會勢力的種子。在隨之而來的其他各項運動中,有幫會背景的人也在清除之列。所以,不幾年間,幫會勢力被蕩滌一空,傳統幫會活動的社會基礎蕩然無存。同時,我們要特別注意的是,抗戰結束后,海外洪門領袖司徒美堂回國,投向中共,新政權成立后,海外致公黨因為司徒美堂的關系,進入大陸,聚集一批洪門背景的高層人士,成為八大民主黨派之一,加上洪門與青幫在辛亥革命、抗戰時期的歷史貢獻,新政權就沒有專門開展一個“取締反動幫會運動”。

為什么后來中國的歷次《刑法》依然保留“組織利用反動會道門”的罪名呢(1997年《刑法》去掉“反動”二字)?

隨著取締反動會道門運動的開展,會道門及其武裝從組織上形式上已經全部被取締了,但還有后遺癥,比如紅槍會是一種帶有迷信色彩的武裝力量,它在河南、安徽、山東等地民間一直是或隱或現地存在的,直到大躍進時期,一些地方的農民還在采取紅槍會這種組織方式。但這種“冷兵器”支撐的會門武裝自然不是解放軍與公安部門的對手,加上人民公社制度的推行,紅槍會等會門武裝就成了歷史。

至于會道門,沿用至今的1997年《刑法》中還有“組織利用會道門”的罪名,可見會道門還在秘密流傳。要注意的是,當代這些會道門的活動主要是以宗教形式開展活動,比如他們加入到某個縣市的佛教協會,或是自稱是佛教道教的信仰者,人家以為他是佛教道教,而不認為是會道門組織。

當代中國仍然面臨著如何處理會道門的問題。臺灣地區教派一強一弱的兩個案例可以作為參照。一貫道在蔣介石時代也被認定為邪教,或者是作為有傷風化的團體來對待。1987年臺灣解除戒嚴之后,一貫道在臺灣取得合法地位。目前臺灣有一貫道總會,有十幾條組線,有幾十個大的佛堂,無數中小佛堂,勢力很大;在海外,一貫道在88個國家和地區取得較大發展,在泰國、馬來西亞等十個國家成立了一貫道總會,在美國洛杉磯成立了世界一貫道總會。另外一個原先在大陸排名第二的會道門同善社,目前在臺灣勢力微弱,甚至無法列入臺灣27種宗教之列(這27種宗教大多為原先大陸教派播遷而去的)。當前政府要做好對臺工作、做好一帶一路工作,如何處理與這些境外海外教派的關系需要慎重考慮。實際上,這些原先來自大陸的會道門、現在合法登記的宗教或組織在臺灣地區的兩個作用已經引起大陸政府的重視:一方面,這些教派(或民間信仰團體)保留了很強的中華文化傳統,另一方面,它們和大陸有很深的淵源關系,所以他們都是主張一個中國的。

(感謝王慧婷對本文初稿整理的幫助。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司