- +1

第六代導演開始掘金正當時

這一年,我們發現有多部中國第六代導演的作品上映。3月22日,王小帥的《地久天長》上映;4月4日,婁燁的《風中有朵雨做的云》計劃上映;管虎的《八佰》也將在今年公映;加之在春節檔已經上映的寧浩的《瘋狂的外星人》,中國第六代導演中的“四位骨干”的作品已經或者將要與廣大觀眾見面。

在題材上,這幾位導演也給喜愛他們的影迷們奉上了一道豐盛的大餐。《地久天長》是關于劇情家庭、時代畫卷;《風中有朵雨做的云》偏向懸疑犯罪、現實主義;《八佰》是抗戰題材,內容磅礴;《瘋狂的外星人》則是一部科幻喜劇,荒誕而無厘頭。如此多樣的類型一掃以往人們印象中對于中國第六代導演“小眾”、“文藝”、“地下電影”的固有刻板的印象。

細心者還可以發現,這幾位第六代導演的影片,開始有了更多商業化的痕跡。最為明顯的就是出現了“流量明星”的身影。如王小帥的《地久天長》中有王源,婁燁的《風中有朵雨做的云》有井柏然,管虎的《老炮兒》有吳亦凡、李易峰,陸川的未來項目《749局》有王俊凱,這些選角的風格與這幾位導演以往的選角風格明顯不符。

商業元素的出現,選擇演員風格的轉變,這些是不是說明第六代導演們開始“想明白”了,需要借助商業化的運作方式幫助自己的影片更加融入市場?

似乎提起第六代導演和商業化這一話題,總有問不完的問題:這些第六代導演是何時開始從“地下”走上“地面”的?又是基于何種原因“放棄”一些“堅守”,開始接受商業化的運作方式的?第六代導演們相較前輩們在作品的商業化運作的方式上有哪些不同?我們又應該如何正確地看待這種現象?

他們的商業化電影:相繼“妥協”市場后,卻照樣有人逃不脫桎梏

讓我們將記憶的指針撥回到2003年這一年。這一年發生了“獨立電影七君子聯名‘上書’電影局”一事。之后不少媒體和業界人士,把這起事件看作是獨立電影人,當然其中也包括第六代導演們,從“地下”轉向“地上”的一個標志性事件。

在2004年之后,王小帥創作出了《青紅》和《日照重慶》等能夠進入院線公映的電影,這兩部影片雖然依舊保持著較高的藝術水準,但人們在影片中看到了高圓圓、范冰冰等當時的頂級明星身影。這樣選擇演員的風格明顯與以往文藝電影在選擇演員時不同。

2015年的《闖入者》,在演員的名單中我們可以看到馮遠征、秦海璐的身影,影片入圍威尼斯主競賽單元,但在國內上映時首日排片卻不到2%,最終票房1003萬元。雖然比王小帥以往的電影在票房上有了明顯好轉,但在商業片領域這一成績并不亮眼。

但這似乎沒有讓王小帥停下對商業化的嘗試步伐。這時我們再來看2019年的這部《地久天長》,該片是王小帥2016成立冬春影業之后的自己首部院線電影。

上映之前,影片在口碑營銷上已無需擔心,畢竟有國人首次共同獲得柏林電影節影帝、影后的榮光加持,豆瓣評分也有8.0。

在宣傳營銷方面,王源成為了影片的一大賣點。王小帥盛贊王源的演技也成為一大話題,而王源也積極配合影片在全國各地進行路演活動。在這樣口碑發酵以及宣傳營銷的攻勢下,毫無疑問,《地久天長》極有可能是王小帥至今最賣座的作品。因此,在《地久天長》發布會上于冬許下了6億元票房的豪言。

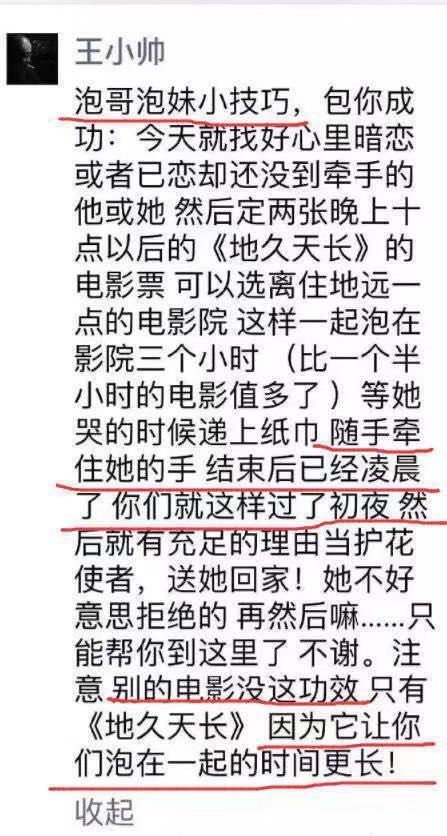

可《地久天長》在上映第二日以1500萬元票房實現了王小帥“至今最賣座電影”的目標,但截至發稿,《地久天長》也只有4157.9萬元票房。為了幫助影片造勢,王小帥高頻次的在朋友圈中同步各種宣傳,其中甚至出現“泡哥泡妹小技巧”“隨手牽住她的手,結束后已經凌晨了你們就這樣多了初夜”這樣引起爭議的話術表達。

以《三峽好人》為例。這部電影當年獲得第一屆亞洲電影節最佳導演獎,獲得第63屆威尼斯電影節金獅獎,在國內上映時,直面撞上《滿城盡帶黃金甲》。據貓眼專業版顯示,《三峽好人》票房只有30.5萬元,而后者則拿下2.30億元的票房。

到2015年的《山河故人》上映,賈樟柯也開始不能免俗地為電影路演奔波。根據公開資料顯示,當時《山河故人》舉辦了接近20座城市的商業路演活動,賈樟柯親臨每一場發布會為影片造勢。影片上映首日排片占比10%,累計票房3225.6萬元,已經是他之前所有上映影片的票房總和。

2018年的《江湖兒女》則是賈樟柯至今最“貴”的電影。有資料顯示,該片成本超過了8000萬元。出品方也出現了新的合作伙伴華誼兄弟和歡喜傳媒。一度有不少媒體將《江湖兒女》看作是賈樟柯迄今最商業的電影。

在宣發上,賈樟柯也順應大潮流,不僅通過短視頻平臺、直播平臺宣傳影片,也拉來當時的“話題火箭少女”楊超越為《江湖兒女》站臺,試圖擴大影片在年輕受眾中的影響力。最終影片累計票房6994.7萬元,豆瓣評分7.6。

如果說到第六代導演中商業化比較成功的導演,寧浩絕對算一個。寧浩憑借《瘋狂的石頭》《瘋狂的賽車》迅速得到廣大觀眾的認可。不過其創作的“商業試驗”之作《黃金大劫案》和《無人區》,都因不同問題(《黃金》因為口碑兩極分化嚴重,《無人區》因為過審問題)結局“不太美好”。不過,寧浩并未因此放棄商業化,之后2014年的《心花路放》最終獲得11.6億元票房。他也成為中國影史上第五位、第六代第一位10億元導演。

陸川則在2009年拍攝了第六代導演首部過億投資的《南京!南京!》,這是陸川第一部商業電影,也成為他創作的分水嶺,之后陸川在院線上映的電影幾乎大部分是“商業巨制”。

第六代導演中最為“經歷曲折”的當屬婁燁。在電影局領導2003年既往不咎的“政策”下。2011年之后,婁燁繼續保持著較高的創作熱情。近兩年的作品中,《風中有朵雨做的云》《蘭心大劇院》明顯有商業元素的注入,《風中有朵雨做的云》在演員上有井柏然、馬思純、陳妍希等人,《蘭心大劇院》有鞏俐、趙又廷、小田切讓等明星的加入,單從演員選擇上就可以看到婁燁希望這兩部影片可以獲得市場的更多關注。

通過梳理我們很容易可以發現,第六代導演中的骨干力量,均在不同時期選擇擁抱商業化。其中有成功者,也有不斷嘗試尋求平衡者。

他們的“電影”商業版圖:辦影業、簽導演和“推介”電影文化

2016年6月,王小帥與妻子劉璇宣布在北京和上海成立“冬春影業”,名字取自王小帥的首部作品《冬春的日子》。劉璇曾經表示,上海公司主要做投資、北京的公司主要負責制作。根據以往資料顯示,該公司成立之初主要有《地久天長》《生朋硬友》兩個項目。如今,《地久天長》正在熱映,《生朋硬友》未有進一步的消息。

在制作《地久天長》期間,冬春影業出品的青年導演周子陽的《老獸》在金馬獎上大放異彩,但票房卻不盡如人意,只有200萬元。此外還簽約了青年導演胡波,出品《大象席地而坐》,王小帥和冬春影業一度被推上風口浪尖。據報道,冬春影業最終把《大象席地而坐》的所有權益捐贈給胡波父母,包含版權及收益。如此,《地久天長》是王小帥自己公司出品的首部自己的作品。這也就不難理解,王小帥試圖在藝術和市場之間尋求平衡了。

2012年賈樟柯創辦電影投資公司“意匯傳媒”,2015年創辦“暖流文化”,2016年賈樟柯進軍新媒體平臺上,寄希望在新媒體上推廣電影,并且推出了自己首個新媒體平臺“柯首映”,主要業務是挑選全世界優秀短片購買版權,做線上首映。根據天眼查公開資料顯示,賈樟柯旗下已有11家公司。

2017年3月16日,由賈樟柯發起創立的平遙國際電影展在北京正式啟動。賈樟柯開始將自己在電影行業的影響力盡可能地放大。這其中必然少不了商業運作,比如在首屆平遙電影節上某APP和汽車廣告是其最大贊助商,之后在各種環節的露出也“相當坦然”。

隨著平遙國際電影展一屆屆的如期而至,賈樟柯在不斷追求電影藝術的背后,已盡顯“晉商”本色。

2012年寧浩工作室“成長”為“壞猴子工作室”,2016年再次升級為“壞猴子影業”,至今已經出品了14部影片,其中包括寧浩的所有主要作品,還有《繡春刀2》《我不是藥神》等近年熱門影片,壞猴子影業出品的電影累計已經達到70億元票房。

2016年,壞猴子影業發布了“72變電影計劃”,并簽下10位年輕導演。據了解,根據該計劃,壞猴子方面會與導演簽訂長期合作協議,為其提供制宣發一體的服務。其中就包括已經名滿天下的路陽以及文牧野。

2015年寧浩、徐崢、董平和項紹琨聯合創辦歡喜傳媒,寧浩和徐崢擔任非執行董事,公司聚集了包括寧浩、徐崢、陳可辛、王家衛、顧長衛、張一白、張藝謀等7位股東導演。賈樟柯、文雋、王小帥、劉新剛、李楊、陳大明等簽約導演,導演陣容異常華麗。

在這樣強大的導演陣容面前,我們看到如《江湖兒女》《瘋狂的外星人》《一秒鐘》《我不是藥神》《后來的我們》等近年熱門電影背后均有歡喜傳媒的身影。

2017年3月,婁燁也在上海創立了依英影視傳媒公司。根據天眼查數據顯示,經營范圍包括影視劇、舞臺劇策劃與咨詢,文化藝術活動交流策劃等等傳媒服務項目。據公開資料顯示,該公司制作的作品中就包括婁燁的最新作品《蘭心大劇院》。

通過梳理我們不難發現,第六代導演們的商業化之旅早已有跡可循。商業化本身并無好壞之分,在保證自己影片品質的情況下,又能得到市場的認可,給中國電影市場貢獻更多類型多樣的優質影片,在很多人看來是非常值得提倡的事情。不過,這些導演們觸及商業化的方式值得我們注意。

其中最為直接的是通過演員的選擇,獲得更多市場的關注。比如我們發現,不少導演會在自己的作品中選擇啟用“流量小生”。如《老炮兒》中馮小剛“帶領”李易峰、吳亦凡,《地久天長》中王景春、詠梅“帶領”王源,《749局》廖凡“帶領”王俊凱,近日引發廣泛關注的《風中有朵雨做的云》中除了有秦昊、宋佳,還有井柏然、馬思純等等。

2018年業界普遍認為,眾多“流量明星”的作品并未達到預期,“流量明星”單純的“人設”市場號召力正在下降,不少“流量明星”希望可以豐富自己的“人設”,嘗試進行各種轉型。

在這個背景下,我們在第六代導演的影片中,頻繁看到“流量明星”的身影也就不足為奇了。一方面,“流量明星”需要通過出演高口碑、高品質的電影挖掘自己“流量”之外的另一面,贏得更多的受眾好感度;另一方面,這些導演們,在嘗試擁抱商業化的過程中,也可以借助這些“流量明星”或者新生代演員,吸引更多年輕人的目光,獲得更廣泛的市場關注,從而為上映后獲得盡可能多的票房積蓄力量。

無論是選擇與以往風格、調性不同的演員,還是嘗試更為年輕化的宣發方式,或者放下身段進行各種宣發的配合,等等這些無外乎是這些導演們在影片故事之外,希望追求一種藝術品質和市場商業化之間的平衡。

2019年對于第六代導演來說似乎是一個特別的年份。這些第六代導演中的“骨干力量”集中推出自己耕耘多年的作品,且均在商業化方向進行了或相似、或不同的探索、嘗試。在這些影片中或許會有成功者出現,也有可能出現不如意者,雖然現在我們尚不能對未映影片的結果做出準確判斷,但我們卻可以肯定這些影片映后的市場表現,將給這些第六代導演們、甚至那些希望擁抱商業化的導演們為以后成功探尋藝術與市場的平衡帶來寶貴經驗。畢竟,我們還是希望可以看到更多兼具口碑與票房的影片,尤其是在如今行業寒冬之下。

本文來自微信公眾號:壹娛觀察(ID: yiyuguancha),文/杜威,編輯/陳默。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司