- +1

書店測評|再訪同濟書店:校園書店的轉型與情懷

去年5月18日開業的同濟書店即將迎來自己一周歲生日,時隔一年,筆者再度探訪這家坐落于同濟大學東南隅的校園書店。

滬上的校園書店在2018年迎來了一輪集中開業潮,華東理工大學的隴上書店、上海大學的泮溪書店、華東師范大學的大夏書店等,為大學增添了一抹人文亮色。同濟大學也是其中之一,經過大半年的經營,同濟書店在店面布局、經營模式、經營理念方面都產生了哪些變化呢?

理工校園旁的人文氣息

同濟書店位于同濟大學四平路校區東南,緊鄰同濟大學出版社,是依托于同濟大學出版社的校園書店,與校內有密切的聯系。書店里有很多年輕的店員,他們既是書店員工,也是同濟的在校學生。

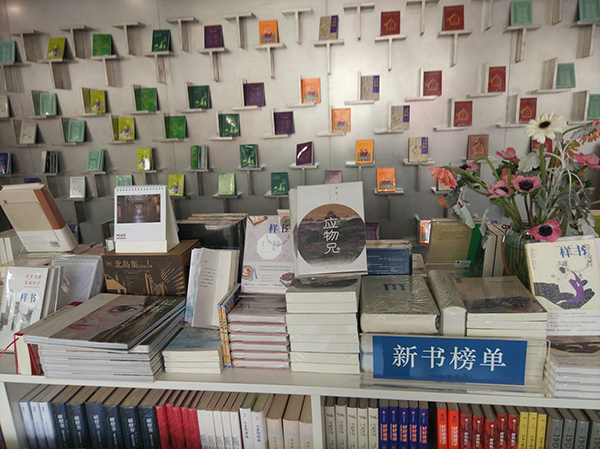

同濟大學是傳統的理工強校,但書店卻并沒有十分偏重理工類的書目,除了富有同濟特色的建筑類書籍外,書店的重點反而放在文學、藝術、社科類書籍上。書店負責人秦巖談到,書店選書側重于文學藝術等方面,一方面是考慮到周邊受眾群體的特征,另一方面也是希望為學校注入一些人文氣息。

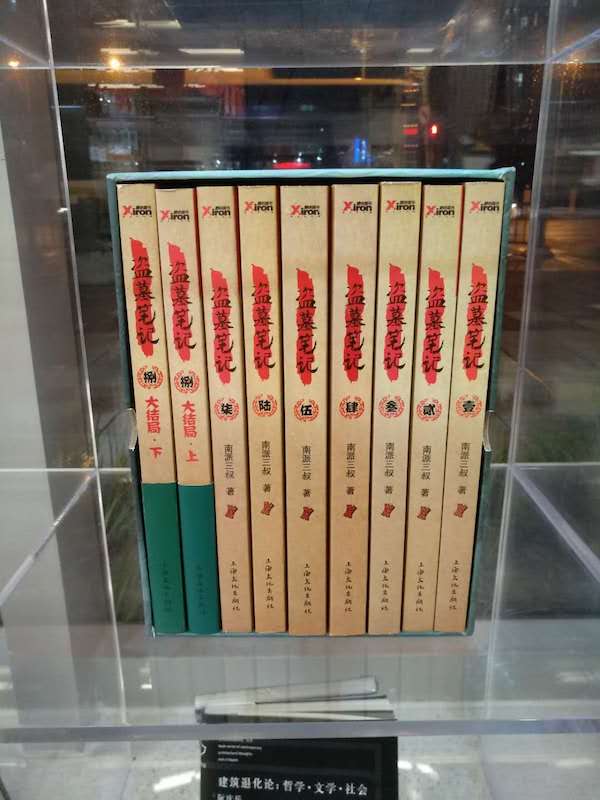

書店有整整一面墻用于擺放學者推薦的書,筆者看到《盜墓筆記》赫然在列,問起書店負責人,原來是一位理工科的教授推薦了這個系列,原因是做學術枯燥時,讀之可以解頤。

校園書店有其得天獨厚的優勢,過去一年中,依托同濟大學以及周邊院校優秀的師資資源,同濟書店舉辦了形式多樣的講座和沙龍,涵蓋文學、藝術、哲學、設計及文物等領域,其中不乏有孫周興、葛劍雄、朱大可、駱玉明這樣的學界大拿。此外,書店還聯合同濟文藝理論研究所和社會學系共同舉辦了 “同濟·法國文藝思想”系列活動,通過介紹巴塔耶、布迪厄及科耶夫等人的思想理論,增進讀者對法國文化的了解,激發彼此間的文化創造力。

秦巖說,書店希望通過舉辦一系列人文社科講座來改變人們對于同濟偏重理工科的固定印象,打破讀者大眾心目中昔日“建筑書店”的概念定式,成為一個展現校園文藝氛圍、人文情懷的重要窗口。豐富多彩的文化活動還吸引了許多外校的學生,筆者曾在一次活動上,聽一位復旦的學生提到:“雖然從學校到書店來回要40多分鐘,但我在書店舉辦的法國思想文藝系列沙龍中看到了一個別樣的藝術國度。”

不斷豐富的文化活動,為學生們的校園生活提供了多樣的文化選擇,也為校園吹入了更多人文的氣息,這對于提高在校大學生的人文素養,無疑是很有幫助的。

轉型與破局:書店的變與不變

同濟書店不僅面向同濟大學校內師生,同時也吸引著同濟大學附近從事設計工作的白領和周邊居民,其中許多讀者都是同濟書店所在位置的前身——建筑書店的老顧客。秦巖直言,許多老顧客會發現新的同濟書店書目種類與以往有了很大不同,以前更加偏重于建筑與設計,而如今則主要經營人文藝術類書籍,儼然已經成為了一個綜合類書店。此外,相較于初創時,書店還引入了許多全新的元素,如3月份正在舉辦的“城市的脈絡”李林祥藝術展覽。

這是出于市場和書店定位雙重的考慮。但除了這些變化,同濟書店也依然保留了許多原有的同濟元素——如書店入口處的T字形書墻、由雙向鏡面塑造出的“無盡書廊”等等,書店整體配色為藍白兩色,這也正是同濟校徽的主要配色。藍色的區域主要用于休閑和閱讀,白色則主要是書籍和周邊的售賣。

互聯網時代,許多線下實體書店都面臨轉型的陣痛,他們或是選擇轉變經營方式,售賣周邊或是經營咖啡飲料,或是從互聯網經營中尋找破局的思路。同濟書店作為大學書店,在經營上面臨的壓力要小很多,尤其是成本等方面有著先天優勢。盡管如此,書店在轉型上也十分重視。同濟書店售賣圖書周邊文具,如帶有同濟logo的筆、筆記本等,此外,還有專門售賣咖啡飲料的吧臺。如今許多實體書店,咖啡飲料的銷售已經幾乎成為銷售主體,仿佛人們不是在逛書店的過程中買一些飲品,而是在參觀一個有很多書的咖啡館,對于書店而言,似乎有些喧賓奪主。據了解,同濟書店的咖啡飲料和周邊營業額大概占到每天營業額的百分之四十,總體上仍然以圖書銷售為主。

同濟書店的互聯網經營仍在起步階段,雖有微店,但只售賣一些教輔類書籍,還遠遠達不到線上讀者的需要。此外,書店微店中還銷售一些作家、學者簽名書籍,更讓人驚喜的是,這些簽名本均為原價銷售,這是微店為數不多的亮點之一。據書店運營者介紹,微店是他們運營計劃的一部分,只不過限于人手和時間,暫時還無法全面展開。

售賣舊書也是他們曾經考慮過的經營模式。去年,同濟大學校內二手書店搬遷,一時二手書的需求大大增加。但經過仔細調研和考慮之后,秦巖認為綜合性書店與二手書店之間有不同運營思維和經營模式,當下書店暫時無力實現二者的完美融合,但是未來可能會考慮參考國外一些校園書店的經營理念,設立一個用于二手教材銷售的專柜。

不止于校園,不止于書店

筆者注意到,盡管是校園書店,同濟書店里的顧客中,成年人占據了相當大的比例。據秦巖介紹, 同濟書店的客源主要仍是周邊的居民,她也希望書店在為學校服務的同時,承擔起作為社區書店的責任,起到一定的文化引領作用。正如書店的運營理念“藝術、人文、設計”所傳達的那樣,如何能夠提高讀者的美學修養,以文化的厚度及視野的廣度去照亮校園和城市,溫潤人的心靈,是書店要考慮的事情。

開業宣傳片中,同濟大學人文學院院長孫周興教授談道: “我們不能真正把握藝術,藝術就像一條魚,我們把它從水中撈起來,但它又從我們手上劃掉了。”當下,人們對于藝術的需求越來越高,上海市每年都會有許多質量極高的展覽,但很多時候,人們只是走馬觀花地瀏覽,拍照留念發朋友圈,流程走完,卻什么也沒留下。有感于此,書店正在打造“講座+導覽”的系列活動“In the art”,通過邀請著名博物館館長、策展人、藝術家帶隊參觀,為讀者深入、系統地講解藝術品背后的故事,聽眾在大飽眼福的同時還能提升藝術美學修養,從而“拒絕附庸風雅式的打卡式參觀”。此外,同濟書店每月都會舉辦“In Shanghai”主題藝術作品展,通過油畫、水彩、版畫及攝影等藝術作品,讓讀者走進上海的藝術文化歷史。

豪爾赫·卡里翁的《書店漫游》封底上有這樣一段話:“書店是身體和精神的休憩之所,這里既有文學評議,又有個性化的文學史”,隨著越來越多的校園書店落戶申城,高校和社會經由書店的扭合而聯結,各式各樣的校園書店也在運營過程中發掘了書店和這座城市的契合點,成為城市人文精神的新代言人,成為城市文化的發生器和培養皿。

(本文部分內容參考“同濟書店”微信公眾號,圖片除注明外,均由該微信公眾號授權發布)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司