- +1

察哈爾讀書會第40期:《革故維新——科學觀念與20世紀前期中國文化的現代化進程》

2025年11月2日下午,察哈爾讀書會第40期在湖北武漢德芭與彩虹書店舉辦。本次讀書會以韓晗副教授的著作《革故維新——科學觀念與20世紀前期中國文化的現代化進程》為核心研讀對象,并圍繞科學觀念與中西文化的溝通、全球化時代科學觀念與中國文化的現代化轉型、科學文化與國家軟實力的提升等議題展開深度研討交流。

本次會議由察哈爾學會學術委員會副主任、高級研究員柯銀斌主持。武漢大學《文化軟實力研究》執行副主編、景園規劃設計研究院副院長韓晗副教授擔任領讀人。武漢大學新聞與傳播學院副研究員柯小俊,文史學者張勝林,華中科技大學國家治理研究院研究員、察哈爾學會研究員王鵬,縱橫策智庫創始人、察哈爾學會研究員夏國涵,武漢大學碩士研究生王培知,武漢大學文化產業管理碩士研究生李天翔等擔任與談人。

讀書會伊始,察哈爾學會學術委員會副主任、高級研究員柯銀斌簡要介紹察哈爾學會與察哈爾讀書會,并引導各位嘉賓自我介紹:我是誰?我在做什么?我還想做什么?

韓晗副教授指出,雖然科學產品已被中國人廣泛接受,但科學生活觀和科學思想在中國的普及和深入仍充滿曲折。人們在接受科學的過程中,存在著科學和非科學觀念之間搖擺和對立的現象。他舉例說,人們生病發燒時會吃藥,代表其相信科學產品。但同時許多國人并未建立不熬夜、定期體檢的生活習慣,遇到健康問題反而可能去燒香拜佛,尋求超自然力量的幫助。

他強調,中國早期接觸現代文明,是從科技產品開始的,這構成了中西文化交流的橋梁。國人通過科學技術產品初識西方。在模仿西方技術的過程中吸納西方文化,實現中西文化的交流。

他認為,實現中國文化的現代化是科技發展的一項前置因素。如果民族文化、國民文化的現代化轉型不成功,科技的快速發展可能會帶來較嚴重后果。

他認為,改善我國的科技創新環境迫在眉睫。他引用了“李約瑟之問”,認為中國近代并非沒有科學,而是長期缺乏誕生大發明家的“土壤”。最后,他對科學觀念提出了自己的理解,即在問題發生之前識別并消滅引發問題的潛在因素的能力。

武漢大學新聞與傳播學院副研究員柯小俊表示,本書使人思考科學技術對于中國社會的現代化進程中起到的關鍵作用。作者超越了“技術工具”的淺層敘事,揭示科學通過催生都市文明、激發“科玄論戰”等,推動了理性化、世俗化的現代性進程。這些因素使人聯想到工業社會現代性中的科層化、去人格化等特征。一方面,它使得個體物質需求更加向上,依附于更為龐大和復雜的社會架構與基礎設施;另一方面,它又使得傳統社會中,原本基于血緣和家族的個體認同需求更加向下的“原子化”。這種模式伴隨著百年的工業化進程,深刻改變了中國傳統社會以家族、宗法制為基礎的社會組織架構。換言之,近代以來科學進入中國的歷史進程體現了一種由技術到關系,由關系到認同,最后全面塑造了社會架構的傳導作用。

文史學者張勝林認為,該書史料扎實,是一本兼具學術價值與思想深度的“真書、好書”。他還在發言中探討了“科學”的本質,即“合乎規律的認識”。他特別分析了西方傳教士帶來的科學產品如何與中國傳統觀念發生碰撞,深入分析比較中西方計時制的差異。同時他強調,AI技術目前仍存在不可靠之處,在使用上應時刻保持審慎態度。

察哈爾學會研究員夏國涵認為,目前中西交流的主要障礙可能并不在中國而在西方,具體而言,則是西方國家的極化愈演愈烈,枚舉其表現則為:政治上,極右政客登堂入室;經濟上,貿易保護主義甚囂塵上;社會上,自由派與保守派不再兼容,轉為沖突。更值得討論的是,過去延續40年的以美國為中心延展出的“安全換發展”的新自由主義全球化國際分工體系是否仍可持續,或者說全球化需要一輪的升級換檔。國家軟實力不應簡單理解為他國(政府或民眾)對本國的觀感,因為民動如煙,國際社會認知也是波動極大的。“軟實力”應該理解為一國科學使用其“硬實力”的能力,即“硬實力(軍事、科技、產能、人口、資源等)”是指標實力,“軟實力”則是應用實力,二者相乘等于綜合國力。未來,科學文化對中國的意義是需因以適應百年變局背景下的戰略轉型,具體有四方面:1.主體性,中國與西方是“互鑒+交鋒”的關系,而中國與非西方則可能是“尊重+引領”的關系;2.如何讓中國的工程師紅利成為國家崛起的關鍵助力;3.科學治國和科學決策,即國家管理層如何應用科學文化實現“良治”;4.用科學文化為企業出海賦能,使中國從“商品走出去”向“文明走出去”轉型。

華中科技大學國家治理研究院研究員、察哈爾學會研究員王鵬認為,首先,文化存在“單向”和“雙向”兩種互動模式,“單向”傳播有為三個條件:存在文明勢差、弱勢方承認并渴望學習、強勢方對弱勢方的學習許可等。“雙向”傳播則是文化互鑒,雙方互補所需,關系平等;其次,科技發展需要與“德先生(民主)”和“羅先生(法治)”的結合;最后,他簡要提出“知識共同體”的概念構想,共享中華文化和歷史,潛移默化地形成并強化中華民族共同體意識。

武漢大學碩士研究生王培知結合其化學專業的特色,認為科學觀念可以成為消弭中西文化鴻溝的橋梁。例如,化學方程式的提出使得全球學者在化學研究方面擁有了統一的學術框架;嫦娥六號月球采樣數據在全球平臺共享,讓西方世界感受到科技實力的“中國之聲”。

武漢大學文化產業管理碩士生李天翔在面對中西文化之“溝壑”這一話題時,提出了“相互包容”“美美與共”這一觀點。他指出,中西方文明本身就根植于不同的土壤,本身就具備不同的文化基因,因而“溝壑”的存在,更多需要考慮的不是“消弭”,而是如何相互共存,相互鏡鑒,達到“美美與共”這一終極哲學目標。

參加本次讀書會的市民代表、湖北大學學生汪紫妍認為,社會中的大多數人難免會受到社會輿論的影響,失去思考能力。對于科學觀念,要持辯證法去看待。同時,她引出一個值得深入思考的話題:中西文化的之間的差異是否應真正定義為“溝壑”,是否需要“消弭”?

柯銀斌主任在總結發言中強調,本次讀書會圍繞科學觀念與中國文化的現代化進程展開深入交流,聚焦中西文化的互動與融合,兼具思想深度與現實關懷。與會嘉賓從歷史脈絡、理論建構與實踐經驗等多個維度出發,深入剖析了科學觀念在推動文化轉型中的關鍵作用,展現出開放包容、理性思辨的學術氛圍。嘉賓們的精彩發言不僅拓展了研究視野,也為今后文化現代化路徑的探索提供了有益的思路與方向。整場活動在富有建設性的對話與思想交融中順利結束。

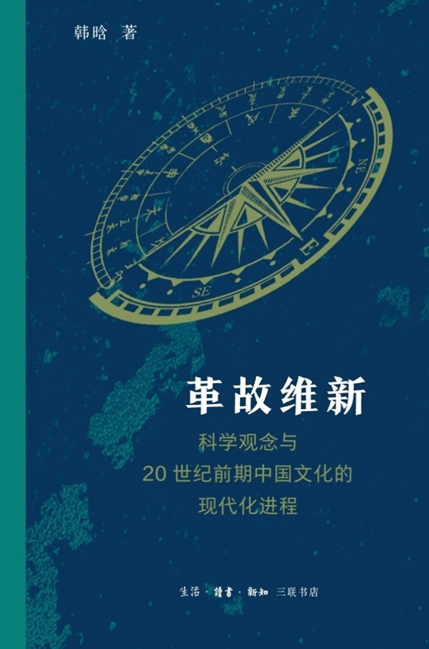

韓晗老師的新書《革故維新:科學觀念與20世紀前期中國文化的現代化進程》已由生活·讀書·新知三聯書店正式出版,在全國發行。中國文化的現代化進程是中國式現代化的重要組成部分,自新文化運動以來的中國文化的現代化進程,主體上由“五四”所倡導的“賽先生”與“德先生”——即科學與民主兩大觀念所推動。長期以來,學界多深研民主觀念,卻鮮有關注科學觀念的意義。《革故維新:科學觀念與20世紀前期中國文化的現代化進程》一書立足于科學觀念在新文化建設期的角色,論述了科學觀念在20世紀前期中國文化現代化進程當中的作用、功能及其地位,可以說是一部為“賽先生”的正名之作。該書結合大量一手資料與前人研究成果,理順了科學觀念在20世紀前期與文化現代化互促互進的發展主線,是該領域近年來一部觀點新銳、內容全面且視角別出心裁的力作。

韓晗,文學博士,武漢大學《文化軟實力研究》執行副主編、武漢大學景園規劃設計研究院副院長。2005年以來,在中文學術期刊發表論文近100篇,并在英文刊物發表學術論文20余篇,出版英文專著兩部,中文學術專著七種。主要學術興趣為近代中外觀念互動關系史及相關空間、遺產的價值研究。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司