- +1

2025年諾貝爾物理學獎:超導電路里的“量子穿墻術” | 科學世界·熱點

今年的諾貝爾物理學獎授予英國科學家約翰·克拉克(John Clarke)、法國科學家米歇爾·德沃雷特(Michel Devoret)和美國科學家約翰·馬丁尼斯(John Martinis),以表彰他們發現了電路中的宏觀量子力學隧穿效應和能量量子化。

約翰·克拉克 米歇爾·德沃雷特 約翰·馬丁尼斯

量子隧穿與能量量子化

日常生活中,一個皮球砸到墻面上會反彈回去;但在量子世界里,電子或電子對等微觀粒子,撞到一堵看起來不可逾越的勢壘墻時,卻有一定概率出現在墻的另一側。這被稱為“量子隧穿”。

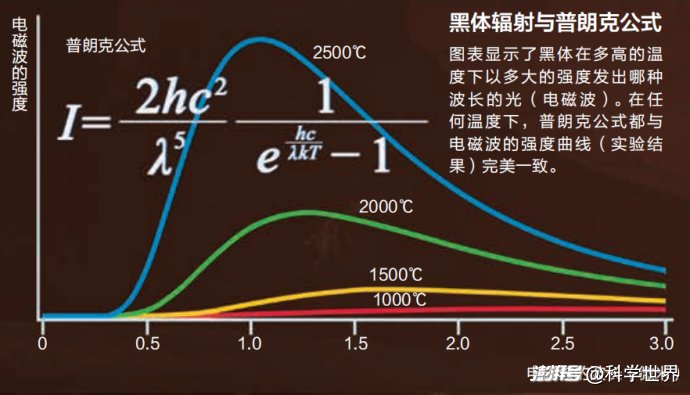

同時,我們所處的宏觀世界里,能量、溫度等物理量通常看起來是可連續變化的;但走進量子世界,系統的能量卻像是電梯一樣,只能停在某個樓層而不能停在樓層中間。普朗克(Max Planck)在1900年通過黑體輻射發現:能量按頻率成比例地分成一個個最小單位,這種現象被稱為“能量量子化”。

歡迎閱讀往期精彩內容:量子理論的起源是什么?

傳統意義上講,這兩種現象都發生在原子這樣的微小尺度,且要求極低溫環境,以達到低熱噪聲的條件。但是今年的諾貝爾物理學獎獲獎研究,卻將這兩種現象在宏觀微米(10-6米)量級的尺度上實現,為人們創造宏觀量子系統和探究量子現象指明了道路。

用宏觀電路人造量子:超導與約瑟夫森結

1911年,昂內斯(Heike Kamerlingh Onnes)首次發現,當金屬汞在4.2K(-268.95℃)時出現了電阻消失的現象,稱為“超導”。不過當時并不理解這種零電阻現象背后的物理原理。昂內斯主要因為對低溫物理學的貢獻,獲得了1913年的諾貝爾物理學獎。

海克·卡末林·昂內斯 Heike Kamerlingh Onnes

隨后幾十年間,量子力學的理論蓬勃發展,人們逐漸認識到:微觀粒子的行為嚴格遵循量子力學的基本原理,波粒二象性、量子態疊加、概率性測量等并非抽象的數學假設,而是經過無數實驗驗證的微觀世界本質規律,比如電子可以處于多個位置的疊加態。

1957年,巴丁(John Bardeen)、庫珀(Leon Cooper)和施里弗(John Robert Schrieffer)三人,首次通過量子力學原理,從微觀上揭開了超導這一宏觀量子現象的奧秘:電子配對后的有序與活動。他們提出的BCS理論,把超導態描述為大量電子兩兩配對為“庫珀對”并形成特殊的“凝聚態”,就像成千上萬對伴侶按同一節奏手拉手排列在舞池上,因此可以用一個統一的“宏觀波函數”來描述,使得電流能夠無阻力地流動。正因這項工作,三位科學家獲得了1972年的諾貝爾物理學獎。

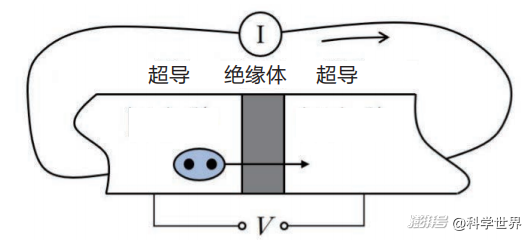

利用超導的宏觀量子現象,1962年,約瑟夫森(Brian David Josephson)提出了一種特殊的結構:超導層-薄絕緣層-超導層(下圖),稱為“約瑟夫森結”。無阻流動的庫珀對以一定概率無損耗地跨過絕緣層流動到了對面的超導層,產生隧穿電流。約瑟夫森也因此構想,獲得1973年的諾貝爾物理學獎。

約瑟夫森結電路及隧穿電流的示意圖,庫珀對(藍色)從超導的一側隧穿過薄絕緣層流動到超導的另一側

幾十年的理論與實驗進展,把“超導”“庫珀對”“約瑟夫森結”變成了真實的器件:實驗室里可以制造出直徑僅幾微米的約瑟夫森結,在極低溫的幾十mK(低于-273.1℃)下觀測到穩定的隧穿電流和微波響應。這意味著我們可以制造這種特殊的電路,把量子物理現象從微觀帶到宏觀電路中去。

1985年,當時的克拉克教授與其帶領的博士后德沃雷特和博士生馬丁尼斯,在《物理評論快報》(Physical Review Letters)上發表了兩篇論文。他們在實驗上測量到了約瑟夫森結中的隧穿電流以及包含10億個以上庫珀對的超導電路系統的分立量子化能級。

在第一篇論文的工作中,研究者在電流偏置、零電壓態的約瑟夫森結上施加微波,掃描微波頻率并監測響應,如吸收增強等變化。結果僅在若干離散頻率出現明顯吸收峰,證明其能級的分立與能量的量子化。電路像只能對特定“舞曲”響應的舞團,雖然電路里有非常多“舞者”(庫珀對),但它們只能“跳同一支舞”。吸收譜線就像是樓梯臺階,說明電路的能量是一級一級的,而不是任意連續的。這也是實驗上第一次觀測到宏觀系統的能量量子化。

在第二篇的工作中,研究者通過測量電壓變化,觀測到約瑟夫森結在低溫區(30mK左右)的逃逸率有明顯的階躍和平臺,而在高溫區(100至800mK)仍遵循經典的指數律。逃逸可以這樣理解,把電路比作小球在碗里,科學家們通過觀測宏觀信號(電壓)去探究小球們(庫珀對)怎樣離開碗(勢阱墻)。當環境比較暖時,小球靠“熱氣”一點點吹起飛出碗;但當環境非常冷時,小球反而可能“穿墻”直接出現在碗外面。在高溫區,庫珀對離開的概率會隨溫度升高而變大,符合經典預期;但在極低溫時,這個概率不再受溫度影響,出現平臺化的表現。這個現象證明,即使宏觀,只要足夠冷,系統也能以量子的方式“穿越障礙”。

兩個實驗共同的關鍵條件是低溫:低溫讓電路處在超導態,使原子晶格變得安靜有序,晶格扮演一個牽線搭橋的“月老”,讓平時到處碰撞和亂逛的單電子相互結對,并且運動行為高度一致,從而能被一個“宏觀波函數”像指揮合唱隊一樣統一描述,遵循量子力學原理。正是靠這種“宏觀量子一致性”,他們才觀測到了神奇現象。這一創新的結果也在后續被用于構建低溫宏觀量子電路,也就是所謂的超導量子比特。此次諾貝爾物理學獎也因此頒給了這三位科學家。

至此,科學家們向我們證明,量子隧穿不是魔術,而是量子世界中“粒子同調的波動性”帶來的必然結果:波可以“滲透”進看起來不可逾越的障礙。而約瑟夫森結展示了一個微觀下大量庫珀對在宏觀的兩塊超導體之間隧穿的結構,這讓量子特性可以在宏觀被觀測到。而由約瑟夫森結構建的電路,其能級會出現離散分立,僅對特殊頻率的微波有響應,從而使得宏觀電路像原子一樣具有“樓層式”的能級結構,出現能量量子化。

超導量子比特:應用與前沿

1999年,日本物理學家中村泰信和華人物理學家蔡兆申通過使用約瑟夫森結和電容串聯,構建了“單庫珀對盒”,首次觀測到宏觀量子態的相干演化:量子振蕩。這種振蕩可以被理解為比特,只不過不是只有高低電平代表的0和1,而是可控地在量子的|0>和|1>態中間振蕩,產生疊加。

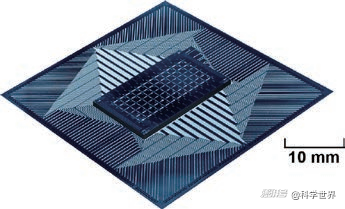

中國科學院物理研究所研制的 “莊子2.0”超導量子芯片,集成78個排成二維陣列的Transmon比特(6×13)

2007年,耶魯大學德沃雷特研究團隊的科赫(Jens Koch)等人設計出了Transmon比特:約瑟夫森結并聯大電容,在合適參數取值下,可以使得比特對電荷等噪聲免疫。Transmon在技術工藝成熟之后,進入了大規模化原型機階段:2019年,以今年獲獎的馬丁尼斯為首的谷歌(Google)團隊公布了基于53個超導比特的懸鈴木(Sycamore)處理器,并在“隨機線路采樣”任務上首次展示了“量子計算優越性”。中國科學技術大學團隊也于2021年實現了超導量子比特系統隨機線路采樣的“量子計算優越性”。

近些年,宏觀量子電路從基礎探索迅速發展為可編程的量子計算與模擬平臺。在量子計算方面,科學家們探索并實驗實現了類似于經典計算與門、非門等的量子邏輯門。使用這些單雙比特門就可以實現對任意量子模型的構建,也為邁向通用量子計算奠定了基礎。在量子模擬方面,超導處理器被用來模擬多體動力學、凝聚態等問題,能在可控參數下探索經典難以處理的復雜物理。中國科學家在這條路上也貢獻顯著:中國科學院物理研究所利用自主研發的78比特“莊子2.0”超導量子芯片實現了多體系統預熱化的量子模擬;浙江大學、中國科學院物理研究所、中國科學技術大學等在多體局域化、凝聚態物性模擬上也有多項高影響力的工作。中國在大尺度集成與系統工程上持續推進,成為國際宏觀量子電路研究的重要力量。

本文摘編自《科學世界》雜志2025年第11期,文章內容略有刪改。

撰文 | 李天銘 許凱 范桁(中國科學院物理研究所)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司