- +1

“有理有據”的禁錮:如何書寫古典時代女性的Herstory?

二十世紀六七十年代西方第二次女權主義運動興起,西方學者開始將婦女史研究溯源至古希臘羅馬時期的女性生活。但在1975年美國古典學家薩拉?波默羅伊的《女神、娼妓、妻子和女奴:西方古典時代女性的社會生活》(Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity)(以下簡稱《女神》)付梓之前,西方婦女史著作只零星或部分涉及古代女性內容。《女神》充分結合考古材料與文獻材料,依歷時性原則系統爬梳了從青銅時代至羅馬帝國早期古代女性的生活,成為古希臘羅馬婦女史研究的開拓性著作。學界認為它“標志著經典中女性研究的開端”,(Hall·Edith Review, Sarah Pomeroy, Women's History and Ancient History, The Classical Review. 1994)在西方女性史研究領域具有劃時代與里程碑意義,已被用作多所高校古典女性課程的教科書。目前已被譯為中文、意大利文、西班牙文、德文等多語種在學界出版。

First edition,Schocken Books,1975

《女神、娼妓、妻子和女奴:西方古典時代女性的社會生活》,呂厚量譯,上海社會科學院出版社,2025年8月

從女性群像切入的社會史研究:不同階級、族群、地緣的思辨視角

《女神》這一學術經典令人信服之處,在于該書對古代婦女群像的深度研究。《女神》的書名出自公元前4世紀偽德摩斯梯尼作品:“我們有情婦可供消遣,有女仆服侍自己,還有妻子生育合法子嗣。”(p12,譯作頁碼,非邊碼,下同)而“女神”符號本身,也是一種對女性道德規范與宗教責任的神格化體現(p280-p283,p313-p345)。

作者以女性群體類型化處理為基本分析思路,區別于社會性別史研究中常見的男女差異或對立平面化模式,波默羅伊著重對女性內部差異展開橫向比較,并在社會人格分類框架下關注女性身份的流動性。例如,在羅馬奴隸制語境中,奴隸境遇有時不遜于自由人(p292、p308),奴隸可攢錢購買私人奴隸(p297),女奴被釋后也能從事紡織等職業(p304)。這種分析還兼顧階級、社會地位、族群與地緣等復雜維度,為各類女性群體從生到死的完整生命歷程的每一階段構建縱橫坐標。從出生時棄嬰的性別認同問題,到成長階段的少女教育,之后過上為人妻母的生活或為娼為奴的日子,直至生命終結——我們可以看見的墓志銘留存及其后代命運的蛛絲馬跡。她們一生中可能會面臨著公民政治、宗教活動、家庭遺產繼承、守寡再醮、通奸離婚等人生境遇。波默羅伊力求為讀者呈現出古代女性趨于完整一生的全景圖卷,無論是方寸之間的深居閨室,還是罕見馳騁在政治天地,無論是在雅典、斯巴達、底比斯、格爾蒂,還是在羅馬及更廣泛的希臘化地區,涉及“受制于父”(inpotestate)、有夫權婚姻、主婦美德等關鍵議題,所有方面均被納入研究范疇。這可以滿足不同興趣者的需求,而這種具體問題具體分析的研究方式,也成為女性史研究領域的一項重要原則。

波默羅伊的研究并未局限于古代女性處境本身,而是將每一處論證嵌入當時的社會歷史語境。以女性群像為錨點切入社會史研究,若脫離具體社會背景則無法完整理解歷史上的“她們”。否則我們便難以理解古代“缺乏男性保護的女性生活的確可憐”(p65),雅典女性公民要始終處于男性監護之下(p93)。正如好比不了解中國古代的社會、法律背景,就不能充分理解《紅樓夢》中尤氏母女因原生家庭無男性而處于弱勢的原因。古代社會中母親、妻子、奴婢、妓女伶人等群體的生存艱辛與生命脆弱,唯有置于具體歷史與社會框架中審視,才能讓這些或被遺忘、或被認同、或被否定的群體,獲得真正立體的理解。

多重證據法:歷史與當下,史事考察中的實證與想象

單一考古資料或文獻資料難以支撐古代女性生活復原這一宏大主題,而藝術史、心理機制、數據統計、語言學等多學科手段,對研究歷史上大多處于沉默狀態的婦女群體頗具幫助,常能帶來意外啟發。正如《女神》譯者所言“史學并不是認識歷史的唯一手段”(見“對話譯者:《女神》的翻譯實踐與學術啟示”采訪),波默羅伊正是采用這種跨學科視角開展研究。

在心理學應用方面,波默羅伊分析奧林波斯女神時,借心理學指出古代世界“一神一司一職”的解構行為,源于女神個性全面發展會引發男性失控焦慮(p12);從天上神話到地上人間,又以受虐傾向心理機制解釋部分古代女性將“宙斯”視為自我想象被征服的借口(p17);其對心理學研究的引證分析,在古典時代文學女性形象剖析中尤為精彩(p143-p176),如通過回溯式心理模式說明雅典劇作家對強勢女英雄的描繪是由于古代“媽寶男”的心理特質,女英雄成為了“勝利者的魔魘”,體現著男性對女性恐懼的歷史傳統,甚至女英雄的反抗被稱作是“男性化抗議”。針對學界對前青銅時代母神假說的質疑,波默羅伊在《女神》中(p19-p22)通過對克里特島出土新石器晚期小型人像的性別特征數量統計,推斷母權制是文化建構而非歷史事實,母神假說無法證明史前女性占統治地位。同時借用榮格心理學個人心理發展研究佐證此觀點,并結合作者所處社會思潮指出,母權制假說或可為當下女性主義運動提供理論支持。但波默羅伊多方舉證后仍持開放態度,讓讀者能體悟精妙的思辨享受。

此外,波默羅伊還運用圖像學、符號學開展墓地陶瓶女性形象辨別研究(p61-p71);分析雅典母親生理特征及羅馬帝國早期婦女生育及死亡問題時(p102-p103、p250、p348),作者關注到人口學方法,引證古代女性月經初潮、男女平均初婚年齡、婦女平均撫養孩子數量及婦女平均壽命(比男性短5-10年)等數據。針對女性墓志銘稀少的現象,她結合多方研究成果,提出疑問:是因女性地位邊緣化導致生前未被統計、死后未受紀念?還是早婚早育損傷身體致男女比例失衡,僅過早夭折妻子的年齡可能被記錄在墓碑上(p129、p253、p296)?抑或是古代文獻僅記錄男孩等重要孩子姓名(p105)?波默羅伊也用語言學分析指出“法律”(lex)源自“綁定”(ligare),以此論證維斯塔貞女受到的規范(p326)……諸如此類論證在書中比比皆是。

波默羅伊將眾多學科方法靈活融入古代女性史研究,在本就貧瘠的古代女性相關史料基礎上,提供了更豐富的視角與證據,這為后續古代女性史研究提供了重要借鑒。

“烏托邦計劃”:波默羅伊的近乎自由女性主義

自由女性主義源于啟蒙運動時期自由主義思想,它強調人的自然屬性無本質性別差異,后天教化差異導致男女差異的決定性因素。作為溫和包容且具思辨性的學者,波默羅伊提出“我們應從義務而非權力的角度去理解古典時代雅典的各種政治角色。無論是男性還是女性,對家族和國家的義務都是公民一生中的頭等大事”(p90)。這一古典語境下近乎自由女性主義的觀點——無關性別,只關能力,在讀者心中閃過一絲希冀。不過無法避免的是,此處女性主要指有公民身份者,其對城邦的首要責任是為家族生育下一代合法公民。個人主義平權觀念更適用于權力和獎勵的分配緊緊依靠能力的精英制度社會,而民主制對貴族制的顛覆,使古典時代女性退出歷史舞臺中心,轉向個體男性間的平等博弈,進而形成男性整體階層(p118)。

波默羅伊遵從西方古典女性史研究中科學客觀的學術原則,打破過往唯男性話語體系視角,在保證史實確信的情況下,較為真實地還原出古代女性的日常生活與社會地位,為失語女性群體發聲,這是其偉大之處。《女神》中諸多內容印證了古代父權制特征及其深遠影響:如西方文學自《荷馬史詩》起的漫長厭女史、早期特殊母系模式中的“母憑男神之子(英雄)貴”(p33)、嫡庶有別的財產繼承方式(p40)、從荷馬贊美俄瑞斯特斯到埃斯庫羅斯塑造“善好神”的統一性,再到羅馬社會以父親名字陰性形式稱呼女兒(p252)——這與現代子女冠父姓類似,可見此類父權觀念已存續逾千年。此外,書中提及學者認為婚姻是男性設計的對女性的懲罰(p176)、古代男性血親親吻女性以確認其是否飲酒(p235)等內容,既令人啼笑皆非,也讓現代讀者理解古典思維。古典并非愛倫坡、歌德式浪漫主義,更多代表血腥殘暴、與現代理想相悖的一種模式。

作為一部有著鮮明女性主義立場的著作,波默羅伊明確表示,她的真正任務并非單純為古典時代的女性進行辯護,而是要跳出傳統男性視角下所塑造的女性形象框架,去還原古代女性日常生活的真實面貌(p350)。對于就事論事的學術論述而言,特定關注不等于虛構內容。波默羅伊持近乎自由女性主義立場,客觀展示了不同身份女性,無論是貴族婦女、政治實權者還是文化程度較高的高等妓女等群體的生活處境——她們或被壓迫、或被奴役,且遑論徹底的斗爭反抗,甚至她們都沒有言說苦難的載體。總體而言均只有有限的自由,而另一方面作者也不偏不倚地在書中為古典時代的男性釋以公道。波默羅伊展示了其理性精神與客觀立場,通過嚴密論證在無形中為古代女性發聲,這是人類思想的進步。

事實上,為受壓迫女性反思的立場并非歷史現代性的產物,歐里庇得斯、柏拉圖、亞里士多德等古代男性知識分子也曾關注這一議題。書中對歐里庇得斯筆下女性形象的剖析(p158-p171)尤為精彩,波默羅伊指出“歐里庇得斯是首位同時從男女視角看待性道德雙重標準的作家,父權制以各種方式戕害女性”;而“最早的斯巴達法典對女性最友善,最晚的雅典法典對女性最嚴苛”的論斷(p61),更體現出她超越學術層面可貴的生命關懷。

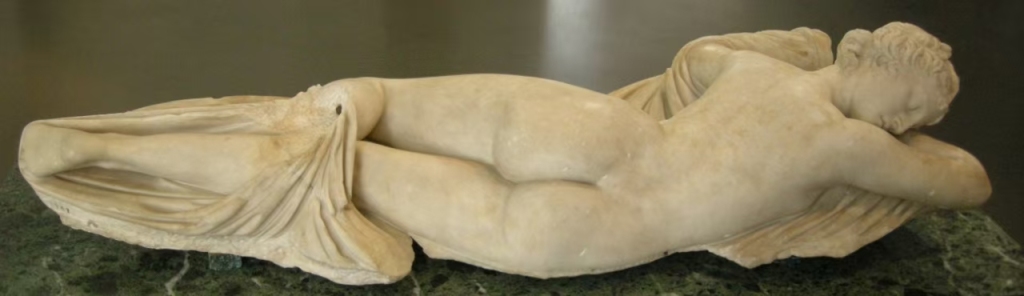

不過,受限于所處時代背景與政治生態,古代男性知識分子對女性議題的反思并非全然徹底,仍存在明顯局限性。波默羅伊探討了柏拉圖、亞里士多德等人“烏托邦文學”中的兩性內容(p176-p182),如其中呈現的一夫一妻制缺失、孩子“只知其母不知其父”、廢除私有制的公妻制等。但她同時批判這類作品仍存在階級分層——女性在其中享有較高地位,僅是因消除城邦內部紛爭時碰巧涉及女性議題。至希臘化時代,受女性經濟實力提升、王室女性政治影響力增強及哲學家影響,兩性關系發生變化,女性在政治、法律等領域獲得更多權利,但這僅囿于上層少數女性,高級妓女、妾與底層妓女等下層女性處境并未改善。此外,該時代出現大量女性藝術形象(p183-p227),如《女神》封面源自羅馬戴克里先浴場博物館的《熟睡的赫馬佛洛狄忒斯》雙性神祇形象,波默羅伊就此發問:這些形象是源于希臘男性的窺陰癖,還是對女性與男性同等性魅力的承認?而這究竟意味著女性獲得更多自由,還是遭受更多輕賤?

Sleeping Hermaphrodite

“失語”史料與“失語”群體的對話

古代女性史研究存在顯著史料局限:一方面受研究者個人時代局限,另一方面古代女性作為“失語”群體,史料本身匱乏且完整性不足,現存古典文獻多出自男性之手,易帶偏見或固化女性刻板印象。對此,波默羅伊也承認,有關古代女性的史料時空分布參差不均,對女性生活的記載存在階層占比差異(p47),但她認為有責任去研究全體女性的歷史,避免過度強調上層階級及涉及她們相關的史料,轉而將更多下層階級及邊緣女性群體納入研究范疇,這一嘗試值得稱道。歷史研究需以可信史料為基礎,亦需合理的研究思辨。在具體論證中,波默羅伊面對古風時代等史料晦暗的時期,她在出示史料的同時還引述其他學者觀點,進行“引而不發”的審慎分析;雖承認手頭史料存在偏見,卻能推及客觀事實,如提出“我們知道有一些妓女嘗試像良家婦女一樣生活,卻從未聽說過女性公民想當妓女”(p142),展現出冷峻且包容的思辨能力。這種基于史料的客觀論證,結合必要時的開放性解讀,再輔以綜合的多學科論證手段,使她的研究在半世紀前的學術環境中極具先進性,因此,針對先天不足的史料問題,我們需要理解波默羅伊其實已經在這一方面做得近乎完美。

不過站在普通讀者的角度,難免會感到遺憾:對于古代數以萬計女性的一生,此書的呈現終究只是一則“速寫”。好在波默羅伊已做到對不同階層女性的全面覆蓋——既關注到擁有良好教育背景的上層女性,也將目光投向了食不果腹、淪為奴娼的底層婦女,為后續研究鋪就了建設性道路。即便如此,古代女性史的探索仍有大量未知待解,漫長征途尚需繼續前行。但不可否認,《女神》在過往古代女性研究存在本體“失語”、史料“失語”、公眾關注度“失語”的背景下,率先開啟了一場對這一缺失的追問,更為21世紀的現代公民思考兩性問題提供了極具價值的歷史參照。今人有幸通過《女神》獲得更多反思與奮爭的力量。古典時代雖與我們相距甚遠,但那些鮮活真實的生命,她們的美麗與智慧,她們的個性與見識,甚至她們的命運,仍以不同形式在當代人身上延續。

“生命周期從女性的照料開始,又以女性的照料終結”

波默羅伊在結語處提及現代女性如果身處羅馬人中會感到更自在(p350),這一觀點易引發讀者共鳴。羅馬婦女在經濟獨立、婚姻自由、活動范圍、受教育程度、政治參與度及社會地位等方面,均與雅典女性存在顯著差異。甚至部分羅馬婦女還可以參與或組織文學沙龍來展現其卓越與高雅(p267)。而以現代人的眼光來看,古典時期婦女的生活黯淡無光,哪怕是在希臘化時期的雅典女子,在經濟或法律上享有的解放也幾近于無(p199)。但作者也表示我們難以評判當時的女性是否真就對此心懷不滿(p141)。實際上,這種“自在”并未脫離男權話語體系,奧古斯都時代女性需要在丈夫生前從一而終,在其死后共享命運。

至尤維納爾時期,這種忠誠更異化為“對已婚地位的熱愛超過對丈夫的愛”(p324)。帝國時代對家族女性的贊美,常成為男性提升自身社會地位的工具,對女性的尊奉本質上是對其父親、丈夫、兒子或兄弟的恭維,可悲就在于“與雅典女性相比,羅馬女性是自由的;但她們同羅馬男性相比并不自由”(p289)。而對女性的神化,實則也是建立在規范理想化女性舉止的基礎上(p314、p329),即便維斯塔貞女擁有“處女的特權”,也會在國運福祉發生變化時遭受“疑神疑女”的無妄之災(p323)。

但在古典世界尾聲,伊西斯崇拜的興起帶來意外卻又合理的歷史轉向——這種曾占據主導地位的崇拜,在宗教領域產生廣泛影響,仿佛從“母神假說”(盡管尚未成立)出發,又回歸母神崇拜的內核,就如同“生命周期從女性的照料開始,又以女性的照料終結”(p65)。伊西斯崇拜契合希臘化與羅馬世界的個人主義精神,無關群體與性別,僅聚焦個體;在信仰調和論所指認的“上帝是一位婦女”的語境下,所有個體仿佛回到人類伊甸園時刻,引人深思:若有改寫歷史的機會,男女群體的社會關系將走向何方?

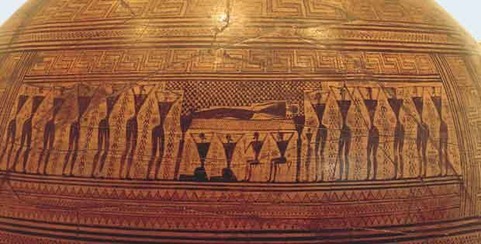

女性哀哭者與停尸場景,喪葬哀歌雙耳幾何瓶,約公元前760-公元前750年,雅典國家博物館

盡管希臘人是最早反思女性社會角色的族群,但這類反思不會改變或難以改變古代女性在社會結構中的根本歷史困境——正如波默羅伊所言,歷史上女性始終被“有理有據”地限制在特定空間內(p351)。在西方古典文化中,由歷代知識分子不斷鞏固的厭女思想體系,堪稱最具破壞性的遺產;而伊西斯作為“充滿愛意的母親”,或許只能為我們留下美好卻脆弱的想象。但這份想象時刻提醒我們(如此書譯后記所言):“女性史研究關注著人類歷史上那些平凡但又偉大、默默無聞但又不可或缺的角色與要素。”《女神》一書恰為這份思考提供了獨特視角,為理解西方女性史研究與女性主義思潮的歷史脈絡與未來可能,豁開了一扇嶄新的門窗。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司