- +1

海洋中新發現230種巨型病毒,有的比細菌還大,我們需要擔心嗎?

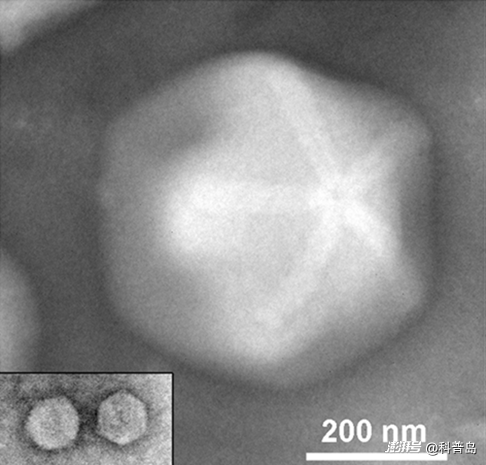

著名的咸潘多拉病毒,直徑達到1微米,基因組包含190萬到250萬堿基對的DNA(圖片來源:維基媒體 Vincent Racaniello)

病毒,作為結構最為簡單的非細胞型生物,通常只由遺傳物質(DNA或RNA)和一層蛋白質外殼構成。

在很多人的印象里,病毒都非常小。但事實上,病毒的尺寸從幾十納米到幾百納米不等,最大的“巨無霸”病毒甚至比細菌還大!其所包含的基因信息也特別多!

近日,由美國邁阿密大學的科學家開展了一項研究,他們利用定制的計算機程序分析測定海水樣本中的微生物基因組,一下子就識別出了230種此前未被科學界記錄過的巨型病毒。

比細菌還大的病毒(圖片來源:引導AI繪制)

01巨型病毒只是體型大嗎?

巨型病毒(Giant Virus,或簡稱“Girus”)通常具有尺寸較大的偽二十面體衣殼(蛋白質外殼),直徑可達200-400納米,在這外面還可能具有一層較厚(約100納米)的絲狀蛋白質纖維層包裹。

除了體型龐大和層層包裹,巨型病毒內部還藏著一個巨大的雙聯DNA染色體組,其中蘊含著約1000個,甚至更多的基因,而一般病毒所包含的基因通常只有個位數或最多幾百個。

巨病毒及其相關噬菌體(圖片來源:維基媒體 Sarah Duponchel and Matthias G. Fischer)

由于巨型病毒的粒徑通常超過了200納米,所以科學家甚至可以用光學顯微鏡直接觀測。對于科學家來說,巨型病毒很有魅力的一個方面在于,它經常攜帶一些奇怪的基因組,比如和糖酵解、三羧酸循環(TCA cycle),甚至與光合作用有關的基因……作為一個連細胞結構都沒有的病毒,要那些基因有什么用呢?

研究者們都很好奇這些奇怪基因的來源和用途。

2013年,有科學家分別在智利和澳大利亞發現了兩種全新的巨型病毒(直徑超過1微米)。由于其只有6%的基因與地球上其他生物的基因類似,看起來似乎“自成一派”,擁有一個完全獨立的基因譜系。科學家們認為自己打開了一個“潘多拉盒子”,所以將這兩種病毒分別命名為咸潘多拉病毒和甜潘多拉病毒,不過他們在命名時大概沒想到后續還會發現更多的潘多拉病毒……

作為病毒中的異類,巨型病毒雖然體型嚇人,但其實對于人類而言,它們的威脅程度與普通病毒是一樣的。畢竟病毒是否會攻擊人類主要取決于其攜帶的遺傳物質與人類親緣的遠近,而與其體積的大小或所攜帶基因的多少無直接關聯。

02巨型病毒源自哪里

這些微觀世界的“龐然大物”究竟是從哪兒來的呢?

目前有兩方面主流的假設。一是它們經歷了一個“由簡到繁”的過程,即巨型病毒可能原本就是常規大小的病毒,只是在后續的繁衍中通過不斷地從宿主細胞中拾取DNA片段來增大體型,最終擁有了如今的體量……二是巨型病毒的祖先其實是某種更為復雜的生物體,它們由于一些原因,它使得自身的基因組不斷減少,最終失去了包括獨立進行自我繁殖在內的一系列高級功能,淪為了一種病毒——但是因為“瘦死的駱駝比馬大”,所以它即使成了病毒也還是巨型病毒。

巨型病毒可能由更復雜的生物體進化而來(圖片來源:引導AI繪制)

03大號病毒也有巨大影響力

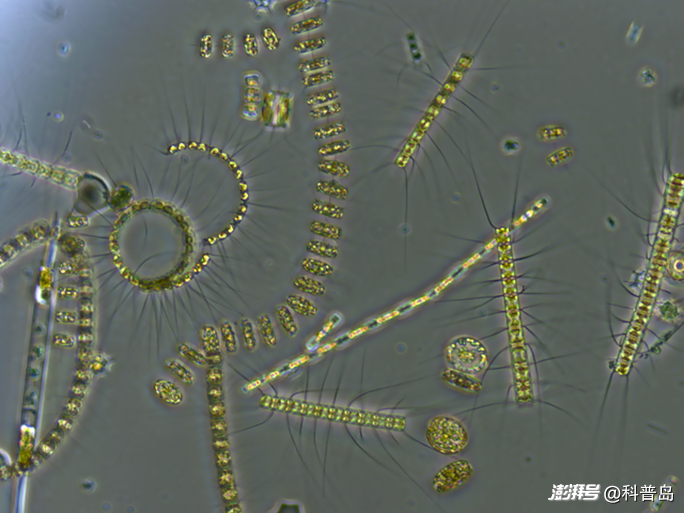

海洋中存在著一類雖然單一個體很不起眼(其中的許多根本無法被肉眼看見),但整個群落聚集起來卻可以對生態調控發揮重要作用的生物——浮游植物:

它們通過進行微小光合作用,可以產生大量氧氣;同時,它們也是很多動物的主要食物來源。然而科學家們表示,浮游植物的死亡通常就是由巨型病毒的感染造成的。

所以,通過更好地研究和了解巨型病毒與各種微生物間是如何互相影響的,對于有害的藻類,我們將來或許可以更精準地預測和控制其數量增減,從而更好地應對有害藻類的暴發。同時對于有益處的浮游植物,我們也能采取有針對性的保護措施。

形形色色的浮游植物對于地球生態至關重要(圖片來源:羅得島大學 Stephanie Anderson)

更有意思的是,除了簡單粗暴的“感染并危害”,有研究表明巨型病毒在感染部分宿主后似乎還對其新陳代謝存在著更深層次的控制。

這背后的證據是研究者在本次研究中共識別出了569種新的功能性蛋白質,其中的9種被認為與光合作用有關。在一些案例中,巨型病毒被認為甚至可以借助自身攜帶的有關光合作用的基因,去“劫持”宿主細胞的光合作用功能,讓“受害人”轉為去生產病毒所需要的能量。

這就好像電影里的科學家在被匪徒綁架后,會被強迫著生產壞人需要的武器裝備一樣。如此看來,巨型病毒對于海洋生物地球化學(Marine Biogeochemistry)的影響機制,似乎遠沒有研究者們之前所預想的那樣簡單。

劫持浮游植物的光合作用功能為自己所用(圖片來源:引導AI生成)

科學家們常說,我們對于海洋的了解程度可能還不及宇宙——海洋中潛伏著大量的未知生物,每一滴看似清澈的海水中實則承載著一個微生物的世界。

通過對新發現的這230種巨型病毒進行研究,科學家們得以重新審視海洋生態的具體維持機制。研究人員所運用到的全新工具與思路將來也可以被用在治理污染和病原體監測等其他方面,為保護我們的星球盡一份力。

作者:宋世超

審核:馬潤林 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 研究員

本文在科普新媒體平臺“蝌蚪五線譜”刊發,經授權發布

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司