- +1

刀客doc:美國社交廣告平臺的格局越來越分化了

文/刀客doc(頭條深一度精選作者)

2025年,美國的社交廣告市場正在加速洗牌。

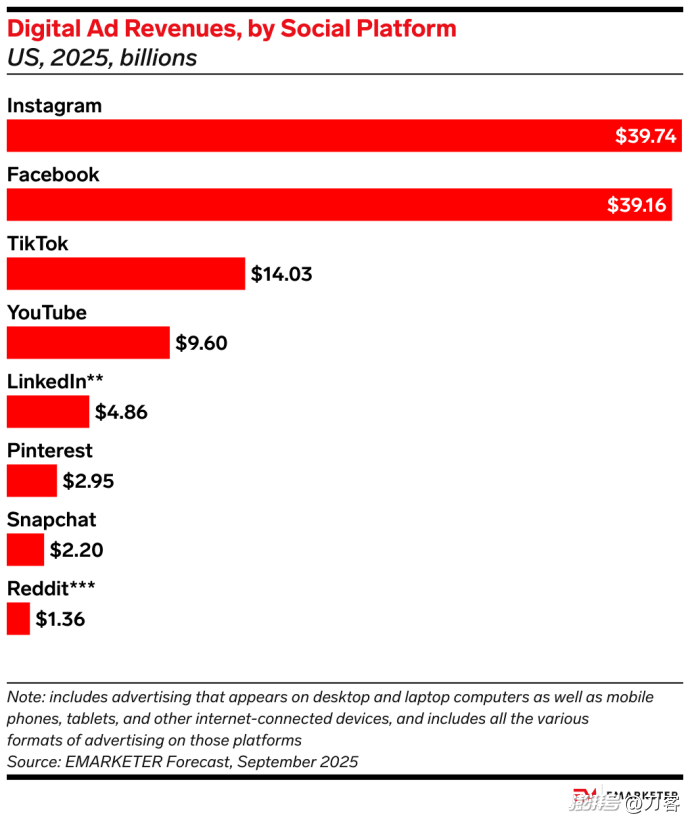

前幾天,eMarketer公布了最新的社交平臺廣告營收預測,有幾個數據值得重點看一下。

首先是Meta廣告業務的增長,可以說是今年最亮眼的變化。2025年,Meta在美國的社交廣告收入預計將達到789億美元,回到了一個很久沒有出現的高位。其中,Instagram首次在廣告收入上超過了Facebook:397.4億美元對391.6億美元。

這個交叉雖然差距不大,但意義明確——Instagram已經成為Meta廣告業務的主力平臺。這一點我之前也寫過,算是這兩年平臺重心轉移的一個標志性節點。

TikTok的體量依然大。在美國市場,廣告收入達到140.3億美元,還是遠遠高出Pinterest、LinkedIn、Reddit三家加起來的總和。但它的年增長率只有 10%,對TikTok這個級別的平臺來說,這已經是個“放緩信號”了,增長開始進入平臺期。

Reddit是今年最讓人意外的。單看收入,它不算大——13.6億美元。但增速非常猛,eMarketer的數據是55.6%,甚至超過了Twitter(X)。這說明它在廣告主側的吸引力正在快速上升,可能跟它社區里的“真實討論感”和信任氛圍有關。

LinkedIn和Pinterest的表現則很穩定。LinkedIn在美國的廣告收入預計是 48.6億美元,依舊穩坐B2B領域的核心位置。Pinterest的數據雖然沒太多起伏,但它一直穩穩守著那部分“以搜索和靈感驅動消費”的用戶群體。

Snapchat的動作不多。整體還在原來的方向上走,沒有太明顯的變化,策略也偏保守。從目前看,它還沒有進入下一階段。

整體來看,社交廣告的預算分配正變得越來越理性。廣告主現在更愿意為效率和信任買單,這是一個很明顯的變化。

所謂效率,就是讓用戶從看到廣告到下單這條路盡可能短。廣告投放要更直接,轉化要更快,預算只會投給那些能看見結果、能快速復盤、還能持續放大的平臺。

但光有效率不夠,信任也越來越重要。如果用戶不信任廣告的內容、或者對平臺本身沒有安全感,就算曝光再高,也很難轉化成真正的生意。現在很多品牌寧可去流量不大的平臺投放,只要環境安全、規則清楚,就覺得這錢花得更踏實,長期效果也更穩。

在這樣的背景下,美國的社交廣告平臺也開始分化:

一部分頭部平臺,在不斷強化“自動化+標準化”的能力,把整個營銷鏈路打造成一套高效、可控、能跑量的系統;

另一邊,像Reddit、LinkedIn這些社區型平臺,則靠人和人之間的信任、語境里的真實感,構建了另一套預算承載方式。

二

先說轉化效率這件事。

以Meta為代表的平臺,最近明顯在調整方向:廣告的重點不再是吸引點擊,而是直接促成“就地轉化”,也就是說盡量在用戶停留最多的地方,把轉化這一步盡快完成。

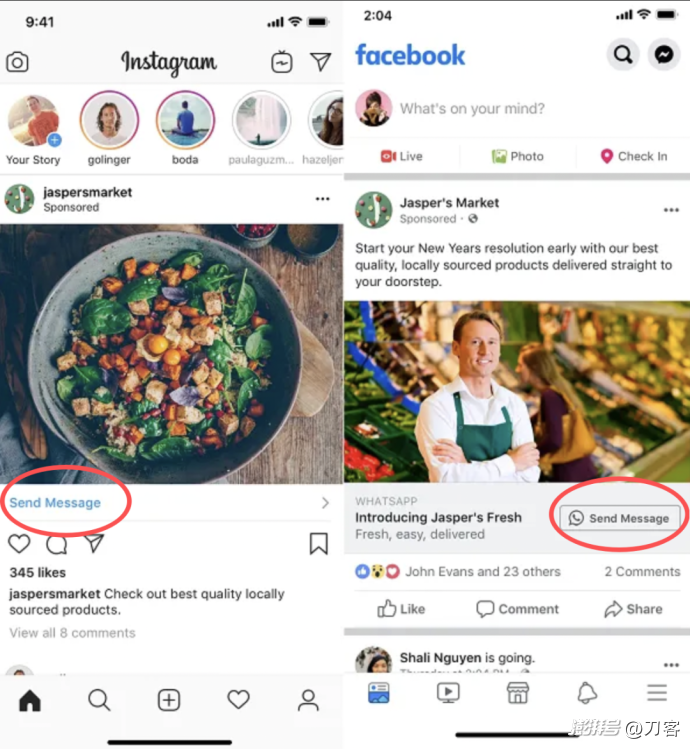

比如在線索營銷里,Meta更傾向于把轉化提前放到用戶熟悉的界面,而不是讓用戶點進廣告后跳轉網頁、填寫表單、跳來跳去。最典型的就是Click-to-Message廣告。

它的邏輯是:用戶點開廣告,就直接跳到WhatsApp或Instagram的私信里,直接開聊。這樣一來,用戶咨詢和轉化幾乎同時發生。放到國內,就是我們熟悉的“私信轉私域”。

當然這個廣告形式不是今年才有,早在2022年就上線了。但今年Meta明顯在加快推進:

一方面,廣告現在不僅能跳轉到WhatsApp聊天界面,還能出現在WhatsApp的“狀態”頁;

另一方面,Instagram上的廣告也在強化“對話意圖”,用戶一點擊,就直接進品牌私信,不需要再跳轉到外部頁面。

在廣告主越來越看重“效果可追蹤、結果能落地”的當下,能不能縮短用戶路徑、減少中間的跳出點,就成了關鍵。路徑越短,摩擦越少,最終轉化的可能性才越大。

尤其對像汽車、家居這類行業來說,核心訴求就是拿到有效線索——比如用戶的手機號、試駕預約信息。拿到這些,再交給銷售團隊去后續跟進,轉化才真正落地。

像快消品牌,更關心的是有沒有實打實的轉化結果。最好是用戶看到廣告后,直接跳到電商平臺下單,完成一整個閉環。

所以在電商這條鏈路上,社交平臺的改造比線索類廣告更激進,甚至已經推進到極限。

今7月,TikTok做了個大動作:強制商家切換到AI驅動的廣告系統GMV MAX。原來那些手動投放的廣告形式——包括直播購物廣告、視頻購物廣告、商城廣告——全都下線了。

換句話說,在TikTok上投電商廣告,都圍繞一個目標優化:讓用戶下單,帶來成交。

這個調整非常明確,也很徹底:不再關注“點擊率”“觀看量”這種中間指標,而是直接以“有沒有成交”作為評判標準。

這背后,其實是平臺把商業流量的分發權交給了AI。AI不再看哪個內容更好看或更吸睛,它只把流量分配給那些真正可能帶來訂單的內容。

隨著AI的深入介入,廣告的每一個環節都被重寫了一遍——從人群定向、素材生成、路徑設計,到出價策略和轉化歸因,每一處都更高效了。

用戶刷到一個視頻,底下就是下單鏈接;不用跳來跳去、不用猶豫太久,平臺算法會判斷你有沒有可能買,覺得有可能,就把這條廣告精準推給你。

整個鏈路被壓縮得非常極致——越快成交、越少步驟,越好。

尤其是在2025年,這種趨勢變得越來越明顯。用戶增長已經到頭了,平臺只能在“存量注意力”上做文章,把每一次曝光的價值拉到最大。

于是競爭也變了。過去平臺之間比誰流量多,現在比的是:同樣的流量,誰能用得更值。

廣告產品也隨之變化。以前講的是“花樣多、創意強”,現在更看重的是:鏈路夠不夠短?動作快不快?用戶能不能一眼看懂,一步完成轉化?

三

我們可以把平臺上的廣告,簡單截成兩部分:創意環節和投放環節。

這兩年,大模型的加入首先改變的是投放環節。AI讓預算用得更精準,投放過程更自動,轉化鏈路也變短了。整體來看,投放效率確實上來了。

但到了創意這一端,AI帶來的問題就沒有那么簡單了。

一方面,內容的生產成本大幅下降,圖文視頻都能批量生成,像條流水線一樣運作;但另一方面,生成出來的內容越來越像一個模子刻出來的。文案、畫面、結構,幾乎都在一個套路里。效率是提高了,但創意和表達的個性,被一點點磨平了。

這是AI在廣告內容上的一個明顯副作用:它會自動偏向“表現平均最好”的模板,而不是“最有個性”的表達方式。

結果就是,用戶一眼就能看出這是一條廣告,甚至還沒讀完就劃走了。品牌可能想講點有態度的東西,結果卻發現自己被埋在了折扣、價格和促銷詞堆里,畫面里沒了聲音。

AI本來是為了實現“千人千面”的理想,但如果內容都被模型帶進套路,最后只剩下“千篇一律”。

這也是現在AI廣告面臨的一個悖論:投放越來越精準,用戶卻越來越不信任。

畢馬威和墨爾本大學在今年聯合發布的一份報告里提到:全球用戶對AI系統的信任度,從2022年的63%,下降到了2024年的56%。同時,對AI感到擔憂的人從49%上升到62%。

其中,在發達國家,信任度更低,只有39%。這組數據說明了一個很直接的問題:AI的效率越高,用戶越開始質疑它。

潘亂曾經提過一個內容平臺和社區的區別,他認為:

內容平臺肯定是規模化搞內容供給,建設消費和供給的匹配,花錢補貼,拉更多日活,更多看規模、看數據。

社區天然是一個反規模的事情,做的是人的集合,不是內容的集合。

在社區里,人的交流是雙向的。大家在里面互動、建立關系、形成文化,表達不只是為了博推薦,也是為了得到反饋、引發共鳴。

我覺得這個邏輯放到商業化上,其實也一樣成立。

內容平臺的商業化,講究的是效率最大化。用算法把人群切得足夠精準、轉化率拉到極限,一切都靠算力在推。“千人千面”背后,其實是一套不斷加速的計算系統。

但社區平臺不太一樣。它的商業化得更克制一些,不能太硬、不能太急,更依賴于人與人之間的關系濃度,還有社群文化能不能延續。用戶是不是愿意聽你說話,本質上取決于你是不是這個社區的一分子。

所以在今天這個自動化廣告越來越強、AI內容鋪天蓋地的背景下,那些本身就有人情味、有信任基礎的平臺,反而開始顯出優勢。

Reddit上的真實經驗帖、LinkedIn上帶著個人視角的職業表達——這些內容未必精致,但你能感受到背后有人在認真說話。

當所有平臺都在比效率的時候,信任就成了差異化的護城河。

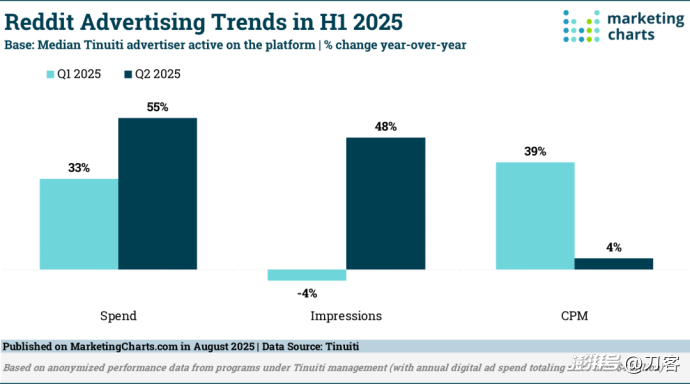

獨立營銷公司Tinuiti的報告顯示,2025年第二季度,在Reddit上活躍的廣告主,投放額同比增長了55%。這說明大家確實在把預算投向那些“更可信”的地方。

因為效率可以AI卷,但信任,只能靠人。

根據官方披露,Reddit去年的廣告收入同比增長近40%,其中超過70%的營收來自本地原生廣告(Promoted Posts)和上下文原生貼(Conversation Placement)。

這些廣告通常是嵌在內容里的原生形式,會盡量貼合社區的語氣和表達方式。這樣做的好處很明顯,用戶更容易接受,也更愿意相信。

但從執行層面看,其實門檻不低。對創意的要求更高,互動也要設計得足夠自然,否則很容易被用戶跳過。更麻煩的是,這種廣告不好規模化復制,很多時候得靠人工去運營、去理解社區的文化和節奏,才能做得進去。

總之,美國社交平臺正在進入一個分化明確、路線各異的階段。

AI所帶來的廣告效率革命依然是當下最強的主旋律。從模型驅動的千人千面,到自動化投放策略、內容生成流水線,整個行業仍在圍繞“規模與效率”不斷演進。

但也應該看到,AI和效率并不是營銷里的萬能解藥。

標準化在帶來規模的同時,也讓內容越來越整齊,也越來越像是某種“工業品”——邏輯通順、格式規范、目標明確,但看完就忘。

與此同時,用戶對“什么是可信的內容”變得更敏感。他們開始有了區分的動機,哪些是機器拼出來的,哪些是真人說出來的。

廣告也一樣——現在很多廣告確實很聰明,但很少有廣告“像一個人”,帶點真情緒、真立場。那些沒辦法被模板替代的“人味兒”,反而成了一種新的稀缺。

也正因為如此,像Reddit、LinkedIn這種內容靠人說、關系靠互動堆起來的平臺,反而在這個階段有了更清晰的增長空間。它們不像別的平臺那樣拼推薦拼算法,而是靠真實語境和人跟人之間的連接感拿預算。

你會發現,不同平臺的路線分化已經帶上了更明顯的戰略選擇:有的平臺在繼續押AI和效率,有的平臺則在做內容生態和用戶關系。廣告主也在變化,不再只看效率,更開始關心這個平臺是不是“值得信”,是不是“能留下人”。

廣告主在投放時,也開始在效率與信任之間尋求新的平衡點。

最終,這種分化不會導致替代,而是共同構成了當代數字廣告生態的兩極:主干是AI驅動的系統化效率,枝葉則是由社區關系與真實表達滋養出的信任價值。(作者:刀客doc)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司