- +1

董明珠再發“大紅包”,雷軍“0分紅”又陷風暴眼

雷達財經出品 文|彭程 編|孟帥

格力“鐵娘子”,再發“大紅包”。

10月30日,格力電器2025年三季度報告新鮮出爐。財報顯示,前三季度,公司實現營業收入1371.8億元,同比下降6.5%;歸母凈利潤214.61億元,同比下降2.27%。

若將目光聚焦于單季度,格力電器業績下滑的態勢則更為明顯。第三季度,公司實現營業收入398.55億元,同比下降15.09%;歸母凈利潤70.49億元,同比下降9.92%。

值得一提的是,與同為家電巨頭的美的、海爾相比,格力電器前三季度的表現“有輸有贏”。其中,格力電器的營業總收入位列第三,歸母凈利潤躋身第二,毛利率則拔得頭籌。

盡管三季報表現不盡如人意,但格力電器在股東回報方面依舊十分“慷慨”。據公司同步發布的2025年中期利潤分配預案,公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元(含稅),共計派發現金紅利55.85億元。

而與格力形成對比的是,董明珠多年“老對頭”雷軍所掌舵的小米集團,自上市以來從未分紅。這一情況疊加董明珠此前多次在公開場合就格力與小米的分紅情況進行對比,一時間,雷軍及小米再度被推至輿論的風口浪尖,成為眾人熱議的話題。

主業承壓,營收凈利雙降

據格力電器10月30日最新披露的財報,今年前三季度,公司實現營業收入1371.8億元,同比下降6.5%;歸母凈利潤214.61億元,同比下降2.27%。

盡管營收和利潤指標雙雙出現下滑,但公司的現金流表現卻成為財報的一大亮點。前三季度,公司經營活動產生的現金流量凈額高達457.28億元,同比暴漲259.71%。

同時,格力電器的資產負債結構持續優化。截至三季度末,公司總資產達3992.22億元,較上年度末增長8.47%;資產負債率為62.8%,較去年同期的65.05%下降2.25個百分點。

從業務結構來看,消費電器板塊仍為格力電器的主要收入來源。據公司更早之前披露的半年報,上半年,消費電器業務為公司貢獻收入762.79億元,占總收入的78.38%。

同期,工業制品及綠色能源板塊實現收入95.91億元,營收占比為9.85%。至于智能裝備、其他主營、其他業務,上半年的營收占比分別為0.32%、1.35%、10.1%。

針對半年報,華創證券研報指出,格力電器收入表現偏弱,空調主業承壓。一方面,由于二季度空調行業競爭較為激烈,而格力并未調整價格策略導致份額下滑(根據產業在線數據,25Q2格力內銷量份額同比-1.0pcts),另一方面,公司進一步深化渠道變革(成立格力數科)導致短期存在陣痛期。

有分析認為,在空調行業整體增長乏力的情況下,格力電器堅持不降價的策略,雖然有助于維護品牌定位和產品溢價,但也在一定程度上影響了市場份額和銷量的增長。

同時,以空調產品為代表的消費電器板塊是格力的主要收入來源,這種高度依賴空調業務的結構使得其對空調行業周期變化的敏感度較高。

作為與房地產行業密切相關的家電企業,格力電器的空調銷售很大程度上依賴于新房銷售和裝修需求。而當前房地產市場的持續低迷,也直接影響了空調等大家電的市場需求。

進入第三季度,格力電器的業績持續承壓。第三季度,公司實現營業收入398.55億元,同比下降15.09%;歸母凈利潤70.49億元,同比下降9.92%。

對于三季報,中金公司研報認為,格力業績低于預期,主要是空調板塊壓力較大,空調板塊仍處調整期:3Q25國補開始退坡,空調內銷零售、出貨增速環比2Q25均走弱。盡管3Q25空調行業線上競爭趨緩,格力線上零售額份額同比+1.4ppt(AVC數據),環比改善,但其估計渠道改革仍拖累公司內銷出貨。

中金公司還指出,今年6-8月,格力在全國成立約60家恒信系子公司,渠道尚處深度變革中。此外,其估計3Q25央空內銷、家空外銷亦有壓力,拉低公司營收。

業績不佳仍分紅近56億,雷軍躺著也“中槍”?

盡管三季報未能交出令人眼前一亮的答卷,但這并不影響格力電器再次大手筆地“豪橫”分紅。

就在三季報披露的同一天,格力電器同步發布了2025年中期利潤分配預案:公司擬以享有利潤分配權的股本總數(55.85億股)為基數,向全體股東每10股派發現金紅利10元(含稅),不送紅股,不以公積金轉增股本,共計派發現金紅利55.85億元,占前三季度歸母凈利潤的26.02%。

公告顯示,2025年中期利潤分配預案已經公司第十三屆董事會第四次會議和第十三屆監事會第四次會議審議通過,尚須提交股東大會審議。

對于此次現金分紅方案的合理性,格力電器表示,前三季度,公司實現歸母凈利潤214.61億元,凈利潤率穩中有升,盈利能力穩健,現金流充裕,為實施中期分紅奠定堅實基礎。

格力電器認為,2025年中期利潤分配預案有利于增強投資者回報,保持公司分紅政策的穩定性和持續性,符合公司正常經營及長遠發展需要,也符合有關文件關于利潤分配的相關規定,具備合法性、合規性及合理性。

天眼查顯示,格力電器于1996年在深交所掛牌上市。從歷史分紅數據來看,格力電器自上市以來長期堅持高分紅政策。據同花順iFinD統計,截至目前,公司累計分紅金額達1476.39億元。

隨著格力再給股民包“大紅包”的舉動,和董明珠“相愛相殺”的雷軍以及他掌舵的小米集團,再度被推至聚光燈下。

時間回撥至去年12月,在新浪財經推出的《珍知酌見》節目中,董明珠再次回應與雷軍的“10億賭約”。她表示,第一個5年雷軍輸了,而第二個5年并沒有人跟他賭,成功不成功有各自的邏輯。

彼時,董明珠還表示,“我有股民利益最大化,那你雷軍跟我比,你給股民分了多少錢,拿了股民那么多錢,用完了,錢到哪去了?股民回報是什么?”

今年3月,在格力電器旗下“董明珠健康家”北京首店開業儀式的直播中,董明珠疑似再次“內涵”小米和雷軍稱,“有人成了首富,但你看看給股民分了多少錢,只是靠炒高股價”。

3月13日晚間,小米公關部總經理王化在微博上發文,“當時代拋棄你的時候,連一聲再見都不會說!”有網友猜測,這或許是對董明珠言論的回應。

同花順iFind數據顯示,自2018年上市以來,截至今年10月,小米集團尚未實施任何現金分紅,累計分紅金額為“0”。

兩家公司在分紅政策上的鮮明對比,引發了外界的廣泛關注與熱烈議論。有網友力挺格力稱,“分紅,對得起堅定持有的股東,吸納長線投資”,“良心企業,堅持分紅”。

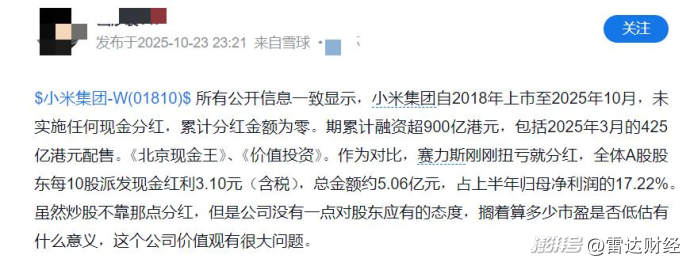

雪球上也有用戶針對小米累計分紅金額為零的情況表示,“雖然炒股不靠那點分紅,但是公司沒有一點對股東應有的態度。”

不過,也有網友持有不同觀點,犀利留言道,“真正的好股票不是靠分紅吧,都是靠股票漲,價值漲”,“如果我持股,寧愿股價增值也不要分紅”,“股票上漲帶來的收益不比分紅更香”。

還有網友評論稱,“懂投資和企業管理的都知道,上升期的企業是不會多分紅的。因為利潤要用來繼續擴張。而穩定的甚至下滑的企業才要分紅,吸引股東和股民不撤資導致股價下滑。”

家電三巨頭“對決”,格力“有輸有贏”

作為家電行業的重要參與者,格力電器身處巨頭林立的市場格局中,經常會被外界拿來與美的、海爾這兩大家電行業巨頭進行全方位對比。

以營收來看,今年前三季度,格力電器的營業總收入在行業內位列第三,緊隨美的集團與海爾智家之后。

不過,在歸母凈利潤的表現上,格力電器則位居行業第二,雖與美的集團相比稍顯遜色,但卻領先于海爾智家。

而在毛利率這一關鍵指標上,前三季度,格力電器的毛利率為28.44%。盡管相較于去年同期的30.21%有所下滑,但領先于美的集團的25.87%以及海爾智家的27.21%,在行業中保持了較為突出的優勢。

值得一提的是,在技術創新領域,格力電器在今年前三季度展現出強勁的研發實力,多項核心技術取得重大突破。

比如,公司自主研發的兩項關鍵壓縮機技術——“新型高效轉缸容積式制冷劑泵及機房空調”和“多適應寬頻高效轉子壓縮機及空調器”,雙雙獲得“國際領先”技術鑒定認證。

其中,缸容積式制冷劑泵攻克了氣液兩相運行的世界難題,一舉解決了傳統制冷劑泵效率低、工況適應性差的問題,得以滿足不同地域數據中心的制冷需求。

在消費電子領域,格力電器持續豐富產品線,推出了包括光伏家用空調、"AI冷靜王"智能空調、如悅熱泵洗烘一體機、新一代雙系統平嵌冰箱、冷煙機以及寵物專用凈化器等多款創新產品,全方位滿足消費者多樣化需求。

國際化戰略方面,格力電器今年以來在全球市場加速布局,通過一系列戰略舉措推動多元化業務發展和全球市場拓展。

9月10日,公司在泰國曼谷成功舉辦東南亞2025新品發布會,吸引了來自新加坡、泰國、印度尼西亞等國家的1200多名核心經銷商和合作伙伴參與,集中展示了針對東南亞不同國家市場需求定制的多款創新產品。

據上海證券報援引數據,格力電器在東南亞市場的自主品牌出口占比已從30%大幅提升至80%,經營業績持續向好,盈利能力不斷增強。

在渠道建設方面,自"董明珠健康家"北京首都店開業以來,格力電器加快了全國門店布局步伐。目前,香港、鄭州、長沙、石家莊、成都等多個城市已相繼開設門店,全國門店總數已突破1000家,渠道網絡覆蓋更加完善。

格力電器市場總監朱磊表示,“董明珠健康家”的推出,正加速扭轉大眾“格力=空調”的認知,讓消費者能夠沉浸式體驗、了解格力全屋智能健康家電,真實感受格力產品帶來的“呼吸有清風、飲水含甘露、膳食蘊生機”健康理想生活。

有關格力電器的后續發展,雷達財經將持續關注。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司