- +1

青年寫作為什么越來越難?

當前青年寫作正面臨復雜多變的語境挑戰:創作現場不斷變化,媒介形態日益多元,讀者注意力被高度分散,而青年寫作者所承受的生活壓力、表達焦慮,乃至身份認同的迷茫,也在不斷加劇。

值十月文學月舉辦,作家、評論家們近日聚在一起,以“難度與可能性:青年寫作的創新問題”為主題,探討了青年寫作的問題。

媒介變革,文學陷入普遍的困境中

《當代》主編徐晨亮直指當下文學傳播生態的復雜性:“我們被那么多情緒支配著,很多人看似在討論文學,其實并未真正觸及文學本身。”他提到,在短視頻、小紅書等平臺主導的輿論場中,大家討論文學作品時,往往將在社會生活的其他很多領域里面感受到的壓力在文學話題領域釋放,以至于博主們動動手指頭就可以懷疑喬伊斯是被炒作出來的,就輕易下論斷說諾貝爾文學獎在墮落。

“我們今天判斷一個選題是否出版,常看作者是否有粉絲、有聲量,而非作品的內在價值。這是否是良性的文學生態?”徐晨亮認為,文學出版應該回歸對文本價值的專注,而非被流量綁架。

《花城》副主編杜小燁也認為,當下的青年寫作面臨多重困境,除了有徐晨亮所指出的受流量經濟裹挾,被迫將文學快餐化以外,青年人還面臨著在文學傳統中難以找到個人聲音,受“影響的焦慮”所困,和由于經驗同質化和歷史感稀薄導致寫作懸浮等各種問題。

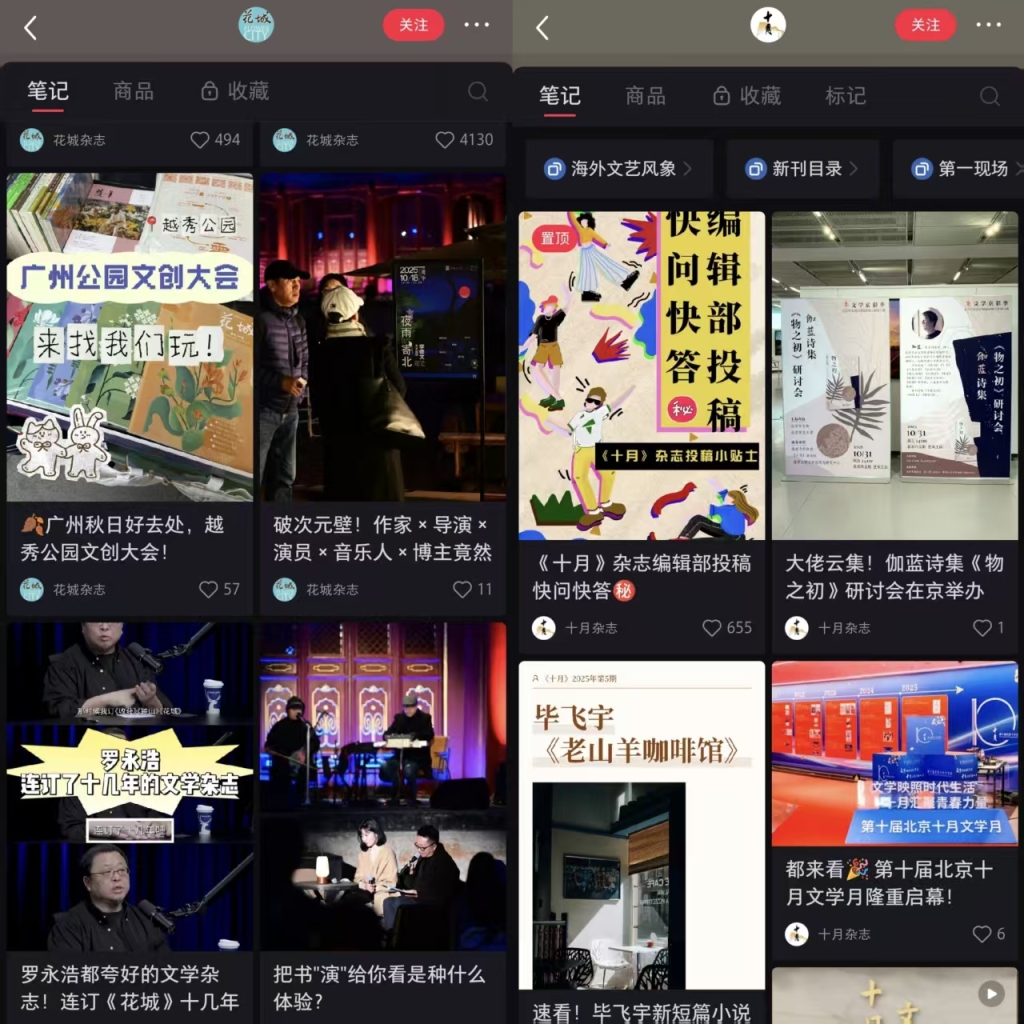

“《十月》與《花城》都是最早一批做小紅書的,我們要把所有的東西都變成非常簡易的快餐式的東西,再輸入到讀者的腦海中。我有時候也會想,這樣失去了文學本來的意義,因為文學本來就是你要在自己獨立思考的空間下做閱讀,但是我們也不得不一邊覺得很困惑,一邊也不得不被流量操控的環境里做這樣的事情。”杜小燁分享道。

各個雜志都在推廣各自的小紅書平臺

從病鶴齋和劉楚昕兩個特例談起

理想國華語文學館主編楊爽以一組數據揭示青年寫作的市場困境,她在豆瓣讀書檢索2025年的新書發現,45歲以下的青年作家出版的作品僅有39部,在新書榜單的數量上占比是2%。

而39部作品中,偏純文學的一共只有26本。這26本書在“開卷數據”中檢索,可以發現累計銷售冊數是713206冊,而可怕的是,這個銷售額主要是由三本書支撐起的——分別是銷量是23000的《滄城》,還有一本是病鶴齋,這是一位我們從未見過的女性作家,她的這本書叫做《她來劈開這山》,這本書的銷量是剛才那本書的十倍,225000冊。最后就是《泥潭》,這三本書所有的銷量占比,是全部26本純文學比重的98.38%。”

《泥潭》因為作者劉楚昕的一次演講而被關注

病鶴齋和劉楚昕是今年出版市場的兩個特例,“這兩個特例帶來震撼的銷售數據,病鶴齋是書紅人不紅,她主要是在抖音上瘋狂大賣,劉楚昕是人紅但書的評價存在斷裂。在市場劇烈反響下,兩位的下一部作品都會給他們帶來巨大的寫作壓力,也會給對應的出版編輯帶來巨大的策劃壓力。”楊爽談到。

站在出版編輯的角度上,楊爽認為,文學出版編輯應當有意識建立自己對互聯網事件的預判能力,對銷售流量中心的分析能力,不僅為文字內容把關,也要站在作家經濟的角度為作家考量,為寫作之路上大有可為的青年作家們明確定位。但是一定要撕掉標簽,人設在過去非常好用,但是在今天非常可怕。

徐晨亮對此也談道,我們似乎對于讀者群體并沒有做很好的畫像分析,總是用一種條件反射式的思維去理解那些青年讀者,“真正閱讀青年寫作的讀者的面貌,在我們整個視野里面還是非常模糊的,我們缺少一些有效的觸達工具。”

“像青年一樣去思考”

剛剛獲得王蒙青年作家支持計劃年度特選作家榮譽的青年寫作者周宏翔從自己的寫作經驗談起,他介紹:“我們這代人對社會的敏感在下降,我很希望去抓住那點得與失的中間流動的過程。比如之所以《紅樓夢》能成為經典,是因為曹雪芹提前預知到人的發展和變化,他抓住了那點變化,他診斷出來這個時代的一些變化。我們寫作者最關鍵的就是,要注意到人是時代流動的脈搏,而創作者就是把脈的大夫,只有把脈把住了這個時代的變化,才可以創作出一些真正新的東西。

探討青年寫作,或許還離不開對于何為青年的討論。評論家徐剛認為,“青年”與“青年性”是有區別的。“青年變成一個非常粗暴的年齡劃分,但即便出生于同一個年代的人,他們的思想也可能是千差萬別的,這就是‘同時異代’,同一年代的并不一定共享同樣的價值觀。那么,80年代的人、90年代的人,他們就應該被稱作青年嗎?可能也不一定,前幾年有人批評青年寫作未老先衰,并不全無道理。”

由此,“青年”這個詞其實有一種召喚性,召喚作家們像青年一樣去思考、像青年一樣去行動、像青年一樣去做冒犯性的工作。

《花城》副主編杜小燁表示,自己對于鄉村題材已經有一種生理性的疲憊,因為過去經典作品寫得太多太多。如果給青年寫作提一些建議,杜小燁希望看到大家寫當下,寫過去從來沒有過的一種生活方式和情感體驗,比如虛擬社交,比如身份的流動等等。“我們還是希望大家可以做不同類型的探索,現在我們對作品的邊界更加接納,一個作品里面有懸疑因素,我們也不會覺得它是類型文學、跟純文學沒有關系。”

分享會現場

“對大眾文化形態持續漠視,很可能錯失與時代對話的最佳窗口期”

評論家劉詩宇在研討會上提出的困惑:當下青年寫作在先鋒繼承、世界潮流敏感度、日常人性挖掘等方面不乏亮點,但純文學普遍面臨“專業讀者必須讀,普通讀者不愛看”的尷尬。對比大眾文化的影響力,這種脫節更顯觸目——從風靡非洲的日本漫畫《海賊王》,到國產爆款《黑神話悟空》《哪吒之魔童鬧海》,再到網絡小說《沒錢修什么仙》,這些作品均以邊緣力量反抗、社會現實批判為核心,精準擊中大眾對公平、正義的深層關切。

反觀純文學,不少作品仍聚焦于都市文藝青年的小眾體驗,對大眾普遍關注的社會結構性問題視而不見。這種“自說自話”的狀態和對網絡文學、類型敘事、影視動漫等大眾文化形態持續漠視,很可能錯失與時代對話的最佳窗口期。青年寫作的真正難度,并非追求形式的花巧或語言的新奇,而在于能否將目光從固有敘事中移開,直面那些“所有人都肉眼可見”的真問題,讓創作與當下社會的脈搏同頻共振。

創作的生命力還源于對生活體驗的敏銳捕捉。作家林為攀以陪產經歷為靈感,將胎兒發育與器官“協議”設計成劇場式開篇,又以孩子出生為契機連接北漂生活,甚至通過玩《王者榮耀》直播挖掘劇本創作素材。這種從真實生活與新鮮體驗中汲取靈感的方式,也是回應當下創作關切的有效路徑。

《長篇小說選刊》主編宋嵩探討青年寫作創新與大眾接受度的關系。他認為,先鋒作品常與大眾審美存在隔閡,如《尤利西斯》至今仍難被廣泛理解。他認為,當下創作界在關注青年寫作議題中的“創新”問題時往往會聚焦于“難度”與“可能性”,但文學史上無數的事實證明,創新也需要有限度、需要有耐心的漸進性,應當考慮社會接受心理的階段性,比如朦朧詩、畢加索畫作,隨著時間推移,先鋒也可能成為常態。

《十月》主編季亞婭基于評審實踐,呼吁文學從業者擴大青年寫作觀察、遴選范圍,擴容青年寫作樣本庫,以發現更多元的青年創作。她分析了當下青年作家出場方式的變化,如流量的前置性影響、創意寫作學院派寫作的大量涌入。盡管面臨挑戰,她仍持樂觀態度,并以《十月·青年專號》銷售數據的實例,證明年輕讀者對同齡人作品保有熱情。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司