- +1

上博宋元漆器與寧夏文物特展進入倒計時

美輪美奐、世所罕見的宋元漆器,來自寧夏六盤山下彰顯異域風(fēng)情的精美文物……正在上海博物館人民廣場館和東館呈現(xiàn)的兩大特展“紅翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展”、“華彩六盤:寧夏固原文物精品展”將分別于11月下旬和中旬閉幕,喜歡文物而仍未觀看的觀眾或許得抓緊了。此外,上博人民廣場館在展的“珠歸海上:莊萬里家族捐贈兩塗軒書畫展”“古犀珍獻:上海博物館藏明清犀角器”展示的則是上博常看常新的館藏精品,凸顯上博底蘊。

即將閉幕的兩大特展

9月26日起在上海博物館人民廣場館對外展出的“紅翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展” ,通過127件文物,系統(tǒng)梳理中國漆器的藝術(shù)成就。其中來自日本收藏機構(gòu)的展品112件,約半數(shù)為傳世罕見的宋元漆器珍品,是此次展覽的重要看點之一。該展將于11月23日閉幕。

此次展覽展品匯聚了東京國立博物館、根津美術(shù)館、出光美術(shù)館、九州國立博物館等日本多家著名收藏機構(gòu)的中國漆器精品以及國內(nèi)博物館收藏的出土宋元漆器精品。

展覽現(xiàn)場

展覽按照漆器的工藝分為素影清暉、重芳疊綺、金鏤華章、煥彩凝萃、塵封古韻、歸去來兮六個主題。其中來自日本收藏機構(gòu)的展品,多為傳承有序的漆器名作,包括載錄于《御道具賬》的南宋剔紅鳳凰牡丹紋長方盒、南宋剔紅雙龍花卉紋長方盤、元代黑漆螺鈿海水龍紋菱花形盤、戧金云鳳紋經(jīng)函等,多為日本“重要文化財”,也是中國漆器史上具有代表性的重要器物。展覽還展出了傳世400周年的《髹飾錄》兩種抄本,其原著于中國已散佚,是研究中國漆工歷史的重要著作。

徜徉展廳,從素色的漆器到剔紅漆器、剔黑漆器、剔彩漆器、流光溢彩的螺鈿漆器……可以說素髹、雕漆、戧金、螺鈿,不同的漆器工藝均有代表性的杰作,令人目不暇接,折服于中國宋元明三代能工巧匠的卓絕匠心。

黑漆螺鈿海水龍紋菱花形盤 日本東京國立博物館藏

其中由日本東京國立博物館藏“黑漆螺鈿海水龍紋菱花形盤”是一件元代薄螺鈿杰作,是享譽世界的漆器名品。盤子造型為八瓣菱花形,用螺鈿的不同色澤表現(xiàn)紋飾。盤沿為螺鈿花卉紋。盤心以螺鈿描繪波濤洶涌五爪巨龍。背景以細(xì)碎彩貝飾云紋、巖石和樹木,尤以纖如細(xì)絲的貝片表現(xiàn)翻滾的海浪,烘托龍軀雄健

紅漆葵瓣形盤 南宋13世紀(jì) 東京國立博物館藏

一件南宋的紅漆葵瓣形盤,造型典雅,與同期定窯、汝窯瓷器造型相似,彰顯宋人尚簡的審美意趣。

正在上海博物館東館展出的“華彩六盤:寧夏固原文物精品展”呈現(xiàn)了三百余件來自六盤山下的精美文物,包括姚河塬西周遺址出土的卜骨,李賢墓出土的壁畫、凸釘玻璃碗、鎏金銀壺,以及隋唐史氏家族墓壁畫等。該展將于11月17日閉幕。

展覽現(xiàn)場

展覽呈現(xiàn)了從寧夏固原博物館、寧夏文物考古研究所、寧夏吳忠市鹽池縣博物館和寧夏固原市彭陽縣博物館、原州區(qū)文物管理所甄選的300余件來自寧夏固原地區(qū)西周至隋唐時期的文物精品,以“鑄禮大原”“胡漢共舞”“原州風(fēng)華”三個部分,展示古代固原地區(qū)多元文化交融的圖景。這一展覽匯集重要考古新發(fā)現(xiàn)和精美館藏文物。其中一級文物61件,彭陽姚河塬西周遺址最新考古出土未定級文物25件。通過本次展覽,廣大觀眾不僅能領(lǐng)略古代固原作為絲路樞紐的壯闊圖景,也能更深刻理解兼收并蓄、開放包容的絲路文化和中華民族交往、交流、交融的悠久歷史,從而深化對中華民族多元一體格局的認(rèn)知。

展覽現(xiàn)場,李賢墓出土的鎏金銀壺

李賢墓出土的鎏金銀壺,是波斯薩珊系金銀器在我國的重大發(fā)現(xiàn)。該件鎏金銀壺,由中亞工匠制作而成,承載著希臘故事,裝飾著波斯紋樣,又通過絲路貿(mào)易傳入固原地區(qū),串聯(lián)起了希臘文明、波斯文明和中華文明。精美的造型和異域風(fēng)也使其成為一件有著極高“曝光率”的文物。

展覽現(xiàn)場,李賢墓出土的凸釘玻璃碗

另一件凸釘玻璃碗是一件中國境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的薩珊玻璃器中的珍品,器身呈碧綠色,器皿外壁裝飾有圓形凸起的凹球面,輕盈剔透,十分別致可愛。這件器物1983年于寧夏固原縣南郊鄉(xiāng)深溝村李賢夫婦合葬墓出土,也是寧夏固原博物館藏三件鎮(zhèn)館之寶之一,反映了北周時期絲綢之路上頻繁的中西貿(mào)易往來和文化交流。

彰顯底蘊的館藏精品展

在上海博物館的古代書畫收藏中,由菲律賓華裔企業(yè)家莊萬里先生(1899-1965)捐贈的“兩塗軒”藏書畫是值得珍視的一部分。“珠歸海上:莊萬里家族捐贈兩塗軒書畫展”8月20日起在上海博物館人民廣場館三樓舉辦,展出由莊萬里先生捐贈的“兩塗軒”藏書畫,呈現(xiàn)上海博物館人民廣場館“兩塗軒”陳列室改建,擴充展線后的新貌,其重要展品包括宋代《秋山蕭寺圖卷》及董其昌行書手札九通卷等。此次展覽持續(xù)至2026年4月19日。

展覽現(xiàn)場

“兩塗軒”全部軸卷由啟功、劉九庵、楊仁愷、傅熹年、鐘銀蘭、單國霖等專家細(xì)查鑒定。其所藏書畫數(shù)量豐富,作品的時間跨度自宋至明、清、現(xiàn)代,綿延八百多年。同時所藏書畫科目齊全,可分為人物、山水、花鳥和書法四大門類,名家精品薈萃,許多墨跡具有藝術(shù)、人文等多層面的價值。

展覽現(xiàn)場 宋佚名《秋山蕭寺圖卷》

比如此次展出的宋佚名《秋山蕭寺圖卷》是一件介于北宋與南宋之間范寬風(fēng)格的重要作品,也是彌補上博館藏所缺的一件作品。圖中描繪秋日山寺,草木蕭瑟的景象,構(gòu)圖開闊,用筆質(zhì)實,有北宋范寬風(fēng)貌,而峰巒細(xì)巧,淡墨渲染處又兼具南宋韻致。

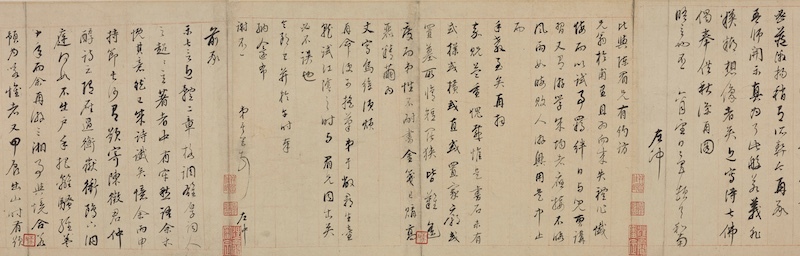

明 董其昌 行書手札九通卷 局部

書跡中明董其昌的《行書手札九通卷》堪稱上乘之作。九通尺牘所述涉及與文侶、僧友的交游活動、對朝政的過問關(guān)注、抒泄受小人中傷的憂憤心情等,為了解董其昌的生平和思想提供了珍貴的史料。手札的書法反映了他書法藝術(shù)大成期的精深造詣。

“古犀珍獻:上海博物館藏明清犀角器”自5月30日起在上海博物館人民廣場館展出,展期持續(xù)至2026年5月。展出上博館藏的百余件犀角器珍品,為觀眾多角度呈現(xiàn)明清犀角器的獨特魅力與深厚內(nèi)涵,也展現(xiàn)古時人們對美好生活的追求旨趣。

展覽現(xiàn)場

展覽從上博館藏中精選了百余件犀角器珍品,并輔以青銅器、瓷器、玉器、竹木器、漆器等與犀角雕刻藝術(shù)相關(guān)的文物,通過“天成不雕”“古風(fēng)流韻”“花容葉態(tài)”“荷姿蓮影”“奇木幽石”“登山臨水”“仙凡同趣”“規(guī)形矩度”“簪珍飾寶”“文房清趣”“犀杯傳風(fēng)”等11個主題,從天然之美到雕琢之巧,從古代傳說中的神異色彩到明清時期文人雅士的審美意趣,為觀眾多角度地呈現(xiàn)了明清犀角器的獨特魅力與深厚內(nèi)涵。

犀角雕“一把蓮”荷葉吸杯 明末清初(十七世紀(jì))

犀角雕螳螂菘葉杯 清(1644-1911) 仇大雄捐贈

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司