- +1

游記 | 海法大學食堂和卡梅爾山上的咖啡館們

上個月寫到:游記|十八小時路(吃)過耶路撒冷……這篇同樣是9月初參加以色列研究年會前后的游走雜記。

安息日前的午后,滿員的長途大巴,搖搖晃晃,渾渾噩噩,不知不覺堵車半小時,到達海法時已經沒有上卡梅爾山的公交。

下榻會議酒店,會員送紅綠燈顏色的馬卡龍,還有55%的“苦”巧克力 (并不)。危險的想法一閃而過:周五周六就靠它們果腹了?

最后還是把中午剩下三分之二的色拉當作晚飯。

地中海的落日,色彩溫柔,又難掩熱烈,總是令人心醉。

海法的安息日比耶路撒冷熱鬧些,在谷歌地圖看到一家從早上8點開到凌晨2點的咖啡館。

出去找面包吃,結果先買了一個蘋果派。

有點像黃油餅干撻和蘋果燕麥碎的混合體,小哥還現切了一個青蘋果?。雖然推薦加熱后享用,這個天氣冰鎮也美味。

還是想吃面包,于是問路邊香煙小店的老板,能不能買他還沒做成三明治的面包坯子。

老板哥很誠實地說這是冷凍面包真的不好吃,轉角有家超市開到11點還來得及。

于是真的買到了核桃面包 (!) 和高蛋白酸奶,感動得我第三次從他門口經過的時候大喊多謝。

***

翌日坐公交車去另一個山頭的海法大學。有點驚訝在這座相當混居的城市,公交車報站語音只有希伯來語,既沒有阿拉伯語也沒有英語。

不愧是山城,會場入口竟然既是一樓也在四樓,而我在地下看著谷歌地圖“你到了!”的提示兜兜轉轉。

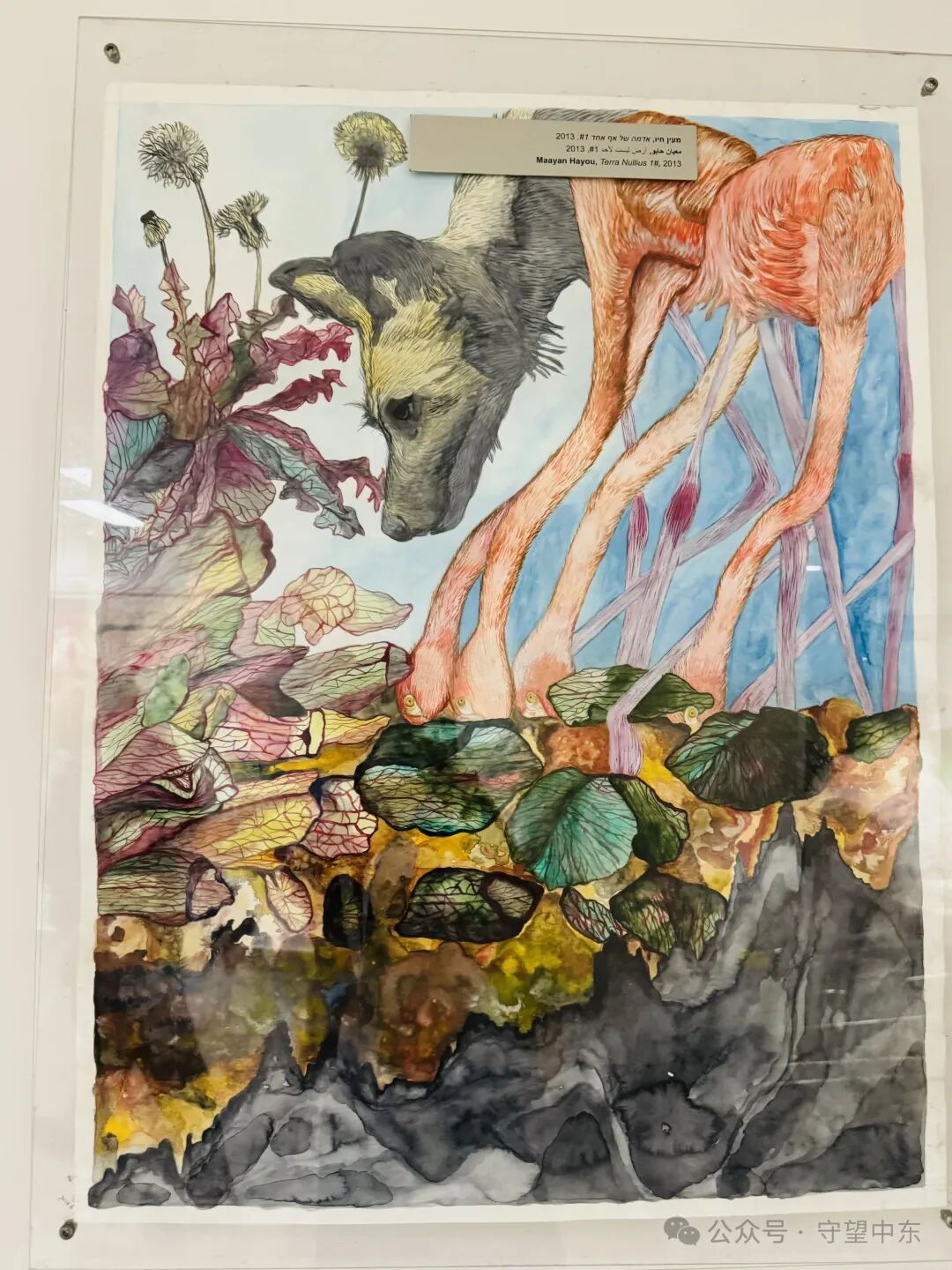

主會場在海法大學的藝術中心,身體和心靈都感受到了迷途的樂趣。

不要問我為什么在停車場。

***

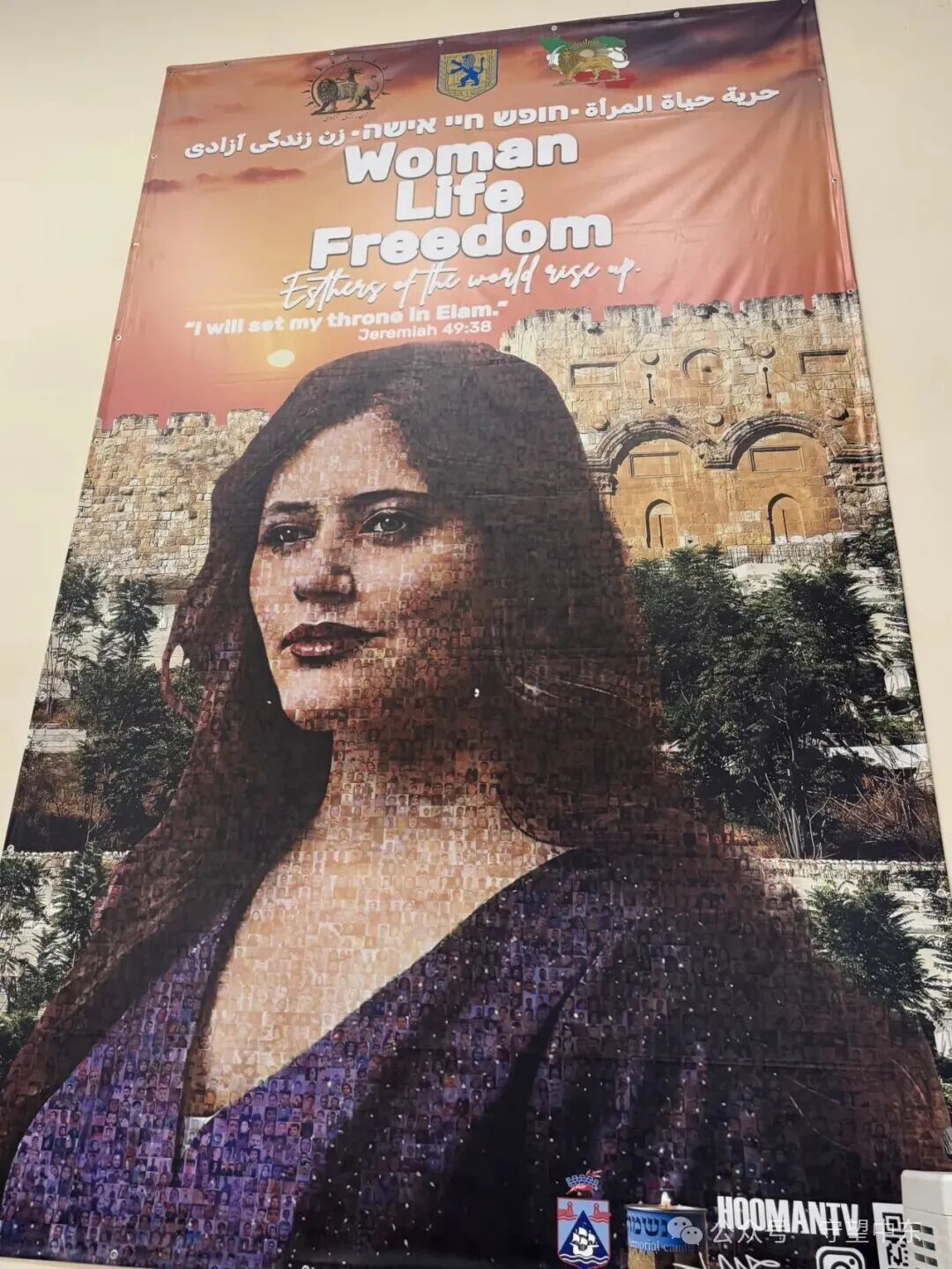

晚上的活動是聽市政廳代表和專家演講。

海法的靈魂:身份認同、傳承、城市更新。

其中提到海法港開發(堅稱中方只是投資和運營,不影響以色列和海法的自主性 :),城市規劃適應人口增長,似乎還要向上海看齊。

小甜點都很美麗 (看過就當吃過了),煙熏三文魚和奶酪配烤面包開胃又可口。可惜所謂海法最高點,30層樓觀景平臺的窗子臟到無法聚焦。

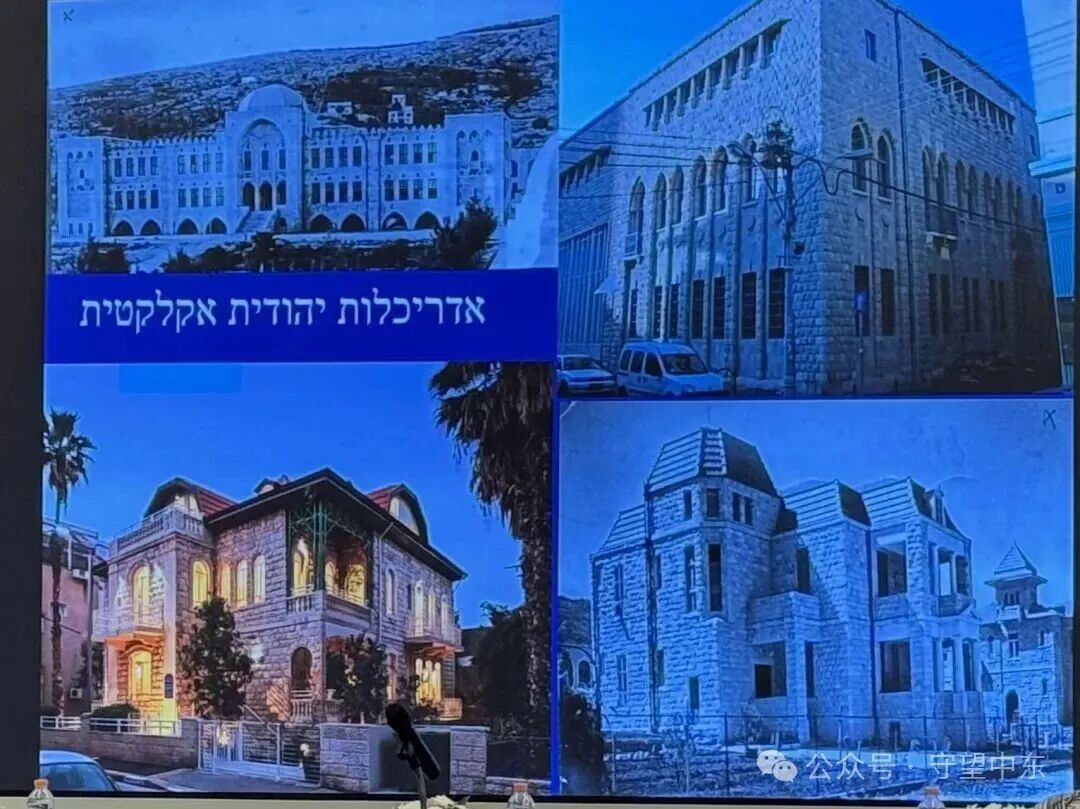

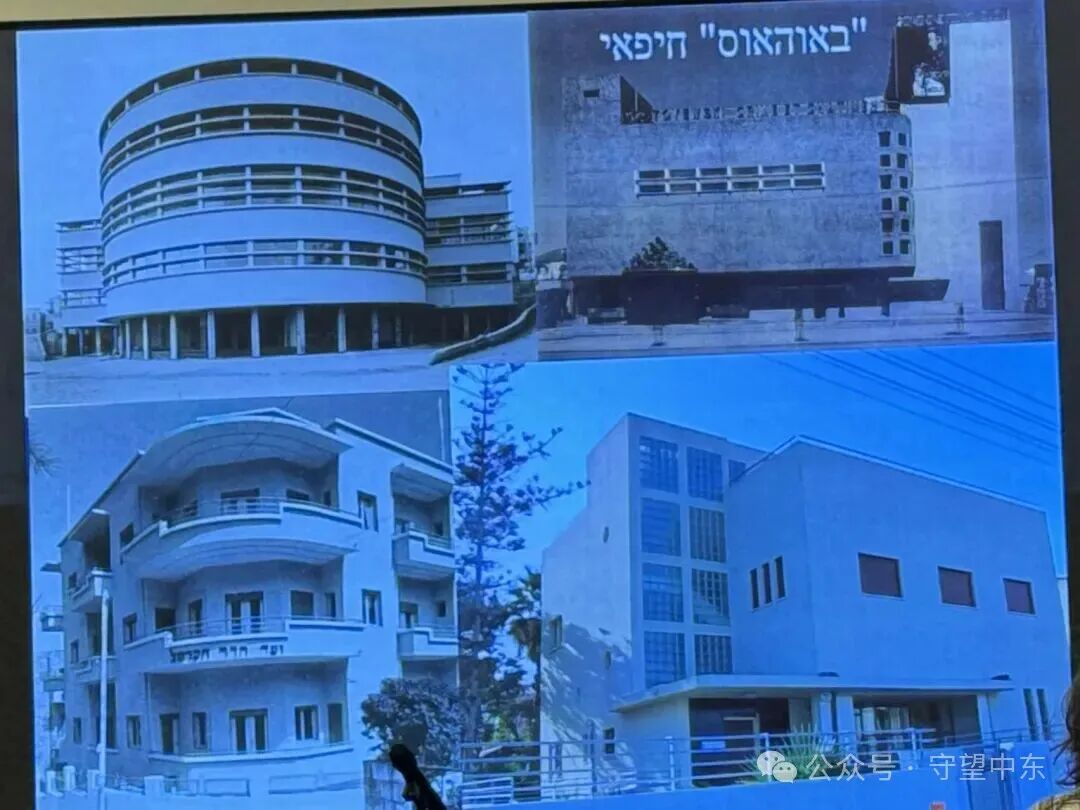

我個人比較感興趣的是前市建筑保存部部長 Walid Karkabi 所強調的包容兼續。如果說特拉維夫是包豪斯之都,在海法,阿拉伯包豪斯亦值得關注。

在海法,可以看到1918年代之前、奧斯曼末期多拱形門窗的建筑,英國托管統治時代奢華精致的建筑,猶太人吸收歷史形式和現代生活方式的折衷主義風格,猶太人帶到海法的包豪斯建筑,阿拉伯人由此衍生的阿拉伯包豪斯,還有建國后60年代的粗獷主義 (千奇百怪) 的新式大樓。

會議期間有一個海法深度探索團,有時間再分享

跑去會務接駁車的路上還是瞥到了月食!

***

沒有宴會的夜晚,去探索卡梅爾山上的咖啡館。

穿過茂密的植物走進明亮多彩的咖啡店。

在窗口的高桌前坐下,才發現地上躺著碩大的柯基。

獲得熱情貼貼~經過主人同意又擁抱一個 ??

回到面前的菜單,出現了新品三文魚法式薄餅,出發時就決定要三文魚色拉的我瞬間陷入糾結。好在點單時小姐姐也推薦色拉?,說是口感更有趣一些。一通糾結之后忘了說醬料另外放邊上,但確實和菜單上面說得一樣輕盈開胃,蜂蜜沒有很甜,黃芥末微辛,恰到好處。

雖然每天早上都吃很多魚?,厚切煙熏三文魚總是美好。新鮮的橘子?酸甜多汁,生菜?爽脆。

溫熱的法棍切片外脆內韌,有橄欖油的余香。

咖啡相比之下倒是沒有那么令人驚艷,可能期待太高。Cortado 聞起來有不錯的豆香,但入口略顯單薄,不論是咖啡的層次還是與牛奶 (而且已經是全脂) 的融合。但拉花還算精致。

店員和顧客大多在講俄語,或許是近兩年才移民,或許覺得沒必要學新語言。

掏出電腦沒寫幾個字,鍵盤膜卻忘在店里了,于是第二天一早就當了回頭客。做抹茶拿鐵的小哥和我一樣用手持泡沫機打抹茶?,no judgment,好喝就行。

問起鍵盤膜的時候,我嘰哩呱啦試圖用希伯來語溝通,結果小哥一臉茫然地問:你能說俄語嗎。我:??

在微涼的秋風里坐了一陣,正想著海法大學文具店會不會有賣,另一位店員跑出來找到我,鍵盤膜竟然失而復得~

***

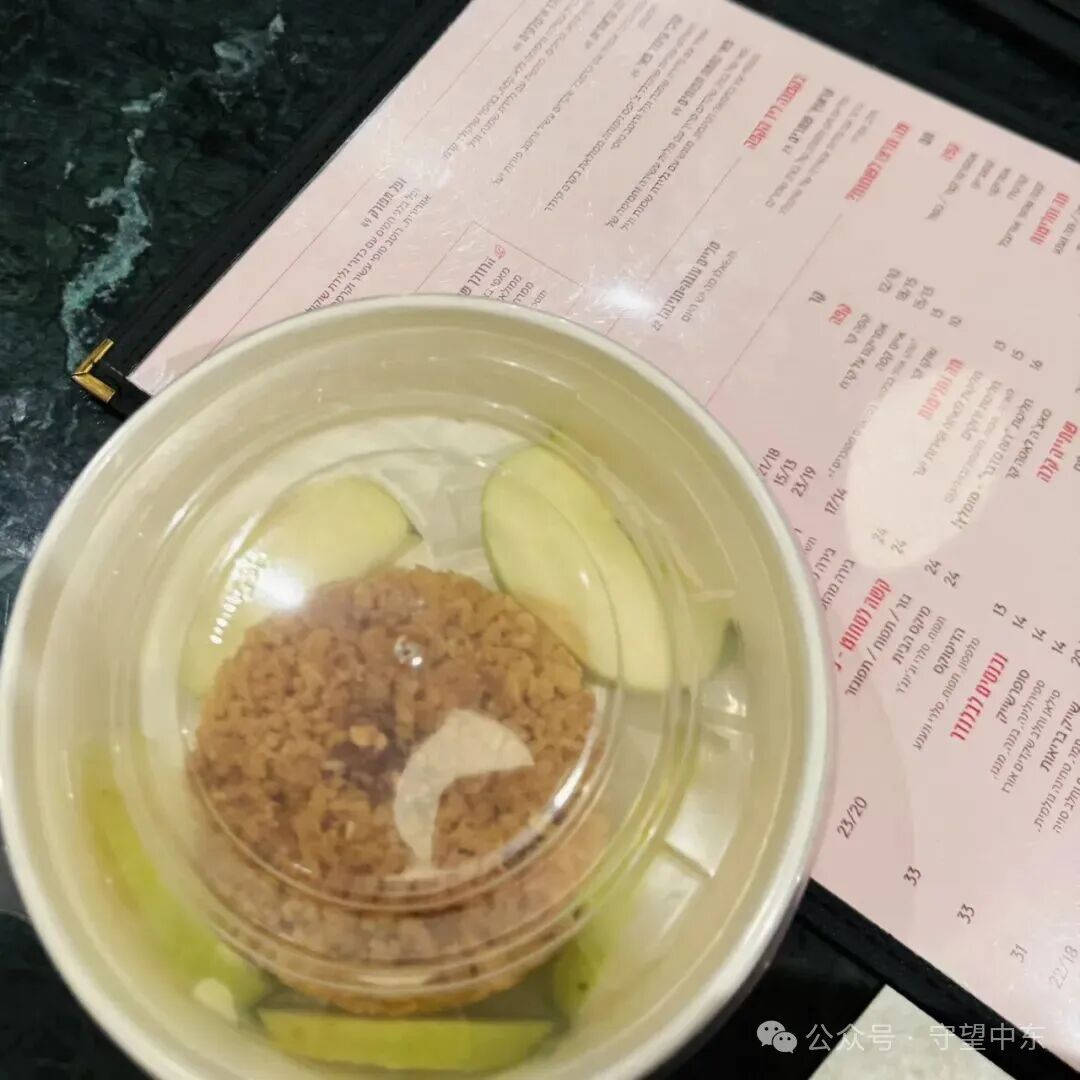

海法大學的食堂午餐也令人滿足。

最受歡迎的是“艾菲的家常菜”,價格由蛋白質種類 (魚/雞/豆腐等) 決定,其他蔬菜和主食任拿的半自助模式。會議期間總是排起長龍。

我匆匆忙忙拿了炸雞排才發現后面還有焗三文魚。

蛋白質爆表的一餐。超級扎實甚至都沒有拍扁過的炸雞排、鷹嘴豆、煮小扁豆、小扁豆飯……

食堂里也有三明治簡餐和旋轉烤肉,看起來很多汁。

某教授的狗寶真的很乖。

這大概是我第二次到海法。

論命運千回百轉,十多年前來卡梅爾山的目的地是探訪以色列理工。沒想到機緣巧合被美國東北某小鎮收留,又隨心所欲地把愛好變成了專業,鉆入人文的小徑。

誰能想到某一天回到這座城市,在山頂上的另一座大學做以色列研究的學術報告。

海法大學1963年建校,是繼以色列理工學院 (1912)、希伯來大學 (1918)、魏茨曼科學研究院 (1934)、巴伊蘭大學 (1952)和特拉維夫大學 (1958) 的第六所高校。最初是耶路撒冷希伯來大學的北部分支,1972年正式獨立辦學。

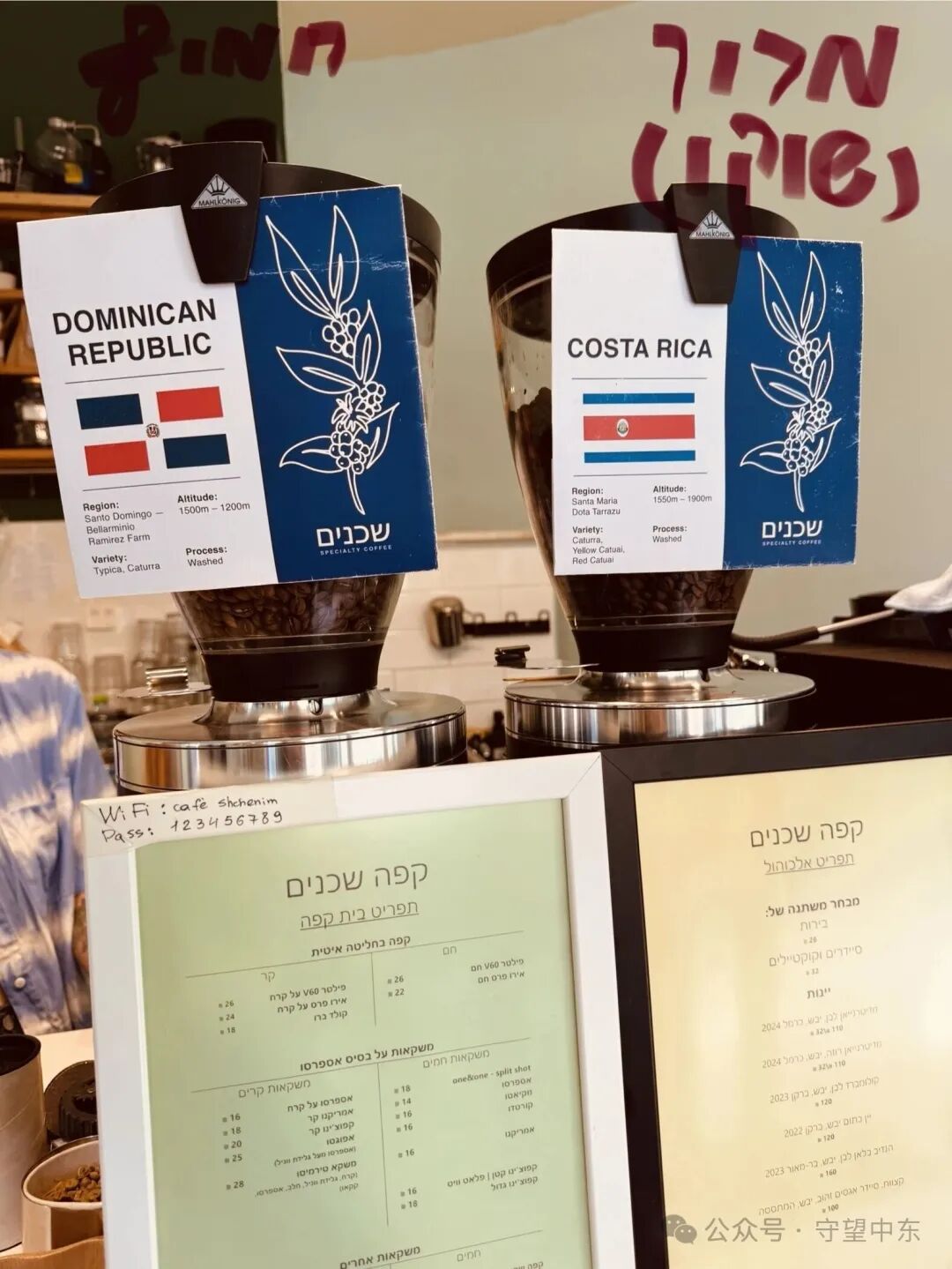

***大會結束后的早晨,尋找一個名為“鄰里咖啡館”的地方。

確實是大家的咖啡店。

坐落在山坡綠地一隅,第一次看著地圖就走過頭了,折返,從不起眼的樓梯下去,面前豁然開朗。

這次的 Cortado 超級棒!哥斯達黎加豆子,入口是砂糖烘烤之后的香甜,然后馥郁的黑巧克力味柔和地散開。

咸口的帕馬森奶酪面包卷蓬松柔軟,芝士的鮮味,羅勒蒜香番茄醬的層次感與顆粒感,伴隨著粗鹽在舌尖跳起了華爾茲。

周四早上,有默默遠程辦公的???年輕人,也有阿拉伯語拉家常的阿姨們。收廢品的大爺來取走了這幾天的玻璃瓶。往來公園的客人都在和咖啡師小姐姐寒暄聊天。

我也希望成為這個街道的一員。

走之前忍不住又買了一塊迷你棗泥餅。

Ma'amoul 是中東常見的夾餡餅干,粗小麥粉黃油面團包進無花果椰棗或者開心果核桃泥。倒是第一次看到層次分明的驢打滾狀。入口即化,沒有太甜,有一點肉桂和柑橘香。

隔壁就是海法動物園,谷歌評論很多人指出園方理念嚴重過時,動物們還是被關在籠子里展覽。不去。

喝完早咖啡,到下一個路口午餐。

已經是正午坐在陰涼處就不會感到炎熱的季節。

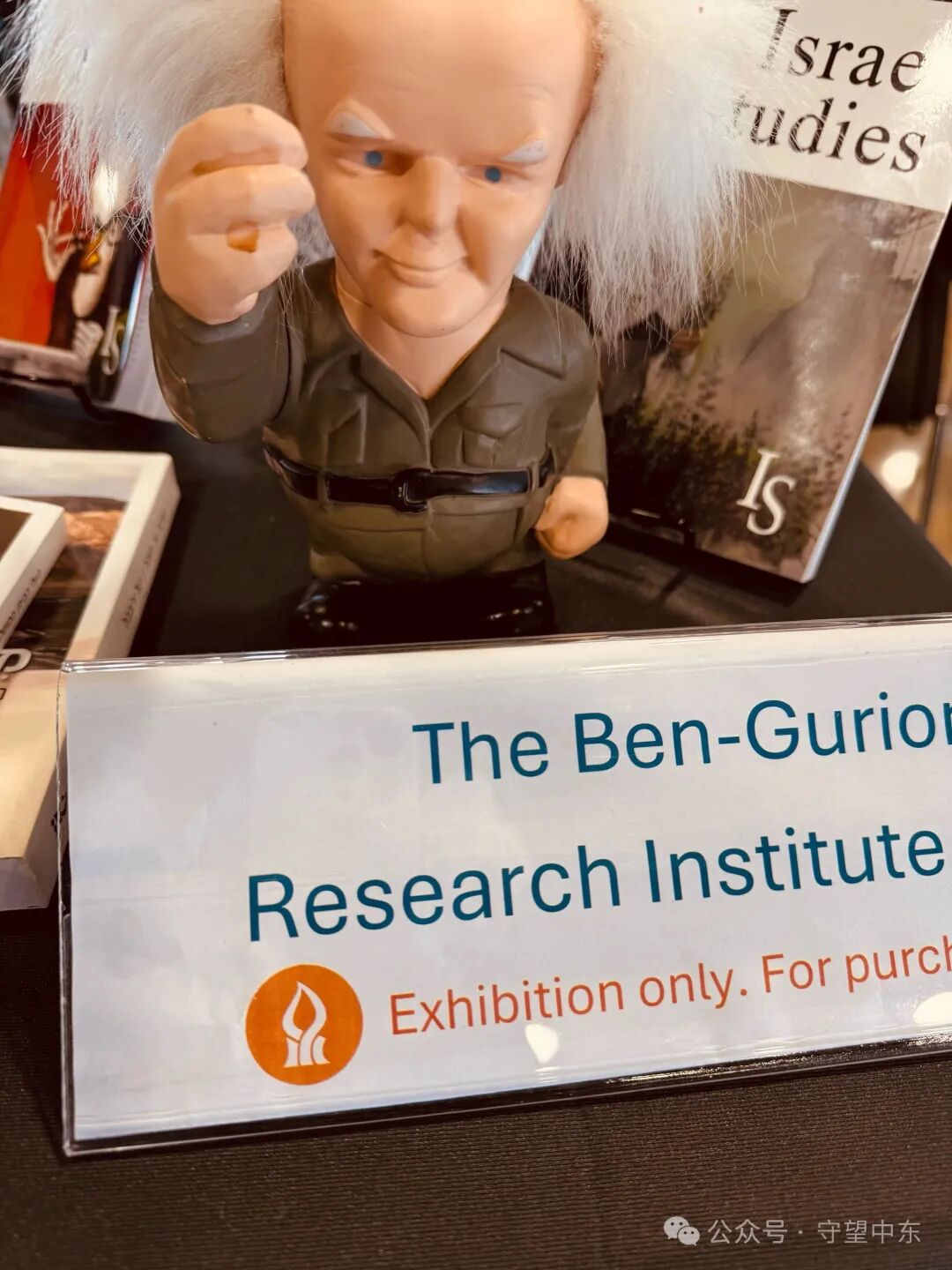

前一天在回酒店的接駁車上和研究加沙火箭彈的長得有點像迷你版本古里安的加拿大老爺爺閑聊,說起附近的餐廳不錯。老人家誠不欺我。(“現在的人開會都不穿西裝打領帶了,嘖。”)

有點 Tapas 的感覺,和點單小姐姐說的一樣,一個人一葷一素正好。

開局送一杯?迷之粉色酒精,要是送面包就好了。

看那胖乎乎的烤面包在對面大叔的桌上,像被太陽撫摸過的云朵,想去咬一口,配我的色拉正好。

脆脆的烤意大利土豆丸子、堅果味的意大利帕達諾奶酪碎、杏仁片、新鮮番茄和芝麻菜、意大利醋、還有底下的似乎是番茄泥的紅色物質都和諧地混雜在檸檬味道的清爽。

牛骨髓大滿足!感覺到了血脈里作為捕食者的快樂。?每一粒牛里脊都充滿鍋氣。點綴的松子和海鹽仿佛熊熊篝火中偶爾迸發的火星。

不過倒是第一次在以色列聽到小費?。(這種事情建議不要與美國接軌。)

***

回酒店整理好行裝之后,在傍晚時分再次出動。

這次的目的地是半山腰的阿拉伯大姐的咖啡館。再來一盆色拉,畢竟之后兩天都在機場度過,英國和德國也都不是吃新鮮蔬菜的地方。

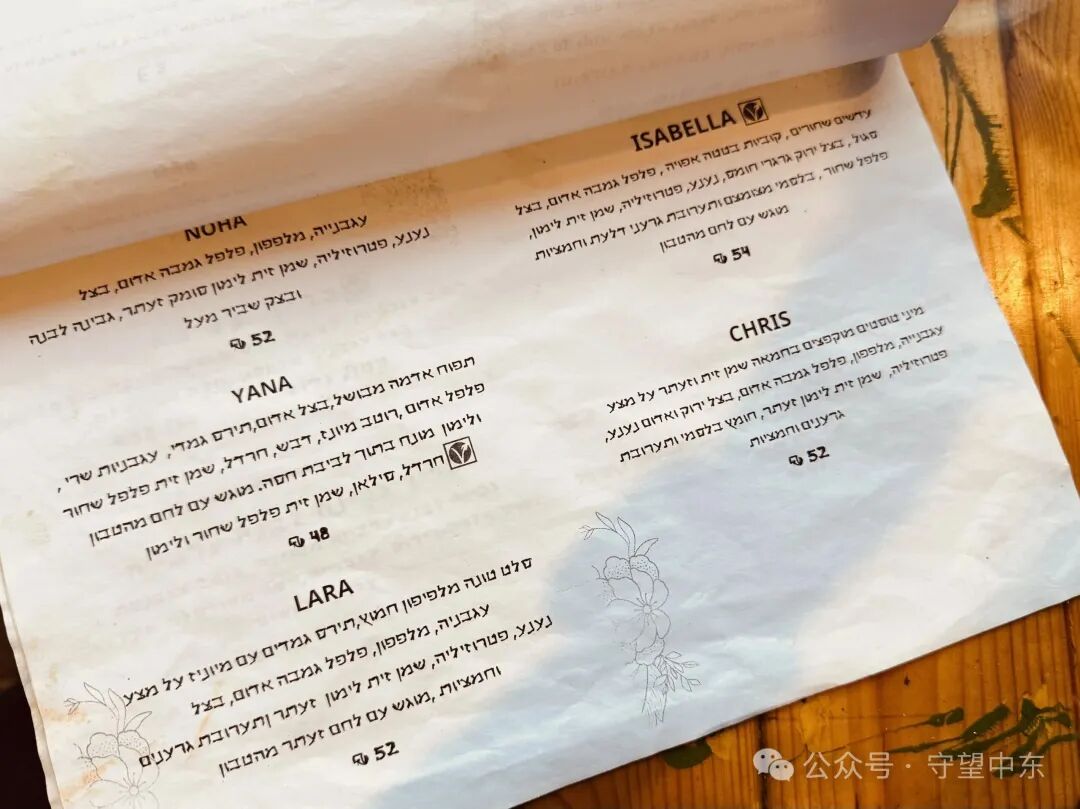

看 Instagram 上的英語和阿拉伯語介紹說,點名象征著智慧和領悟,也似乎是老板娘母親的名字,感恩她的愛、支持、啟迪,如同引領家人的光芒。

菜單依然只給了希伯來語。

在“諾哈”和“伊莎貝拉”之間糾結,配料差不多,但后者蛋白質更高的樣子,但今天蛋白質也早就夠了。于是請點單大哥幫忙做個選擇。

“確實差不多,但是‘伊莎貝拉’里面還有……希伯來語是 adashim,英語叫那個什么來著……”

“Lentils."

"啊對對對。”

結果還是先選了招牌“諾哈”。

比例和形狀都堪稱完美。

爽脆、多汁。

其實有想過說去掉洋蔥,但是意外地沒有太明顯的辛辣。

白奶酪頗有豆腐的口感,味道也比較清淡。檸檬汁橄欖油又很酸爽,黑胡椒若隱若現。

下次有機會回來試試看“伊莎貝拉”和百里香芝麻餅。

冰美式也很清爽,微苦不澀。

這個角落真的很適合看人看狗。

誰又是誰的風景呢?

原標題:《游記 | 海法大學食堂和卡梅爾山上的咖啡館們》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司