- +1

光影 | 一個村莊正在收割稻子

圖文 | 未來編輯部 · 新潮學生

肖元臻 史丹陽

寧 珊 李佳聞

指導老師 | 白 凈

編輯 | 李佳聞

傳播策劃 | 溫竹青

本文首發于微信公眾號“新潮”。

從龍潭港向東約15公里,是一段南京與鎮江的市境線:大道河。河水向東北流入長江,西岸便是馬渡村。

站在馬渡村的堤岸上,可以看見長江邊的燈塔與起重機。

大道河,對岸便是鎮江句容。

10月29日,重陽節。老人們在村口的路上,鋪滿收獲的稻谷。盡管一旁的標志牌三令五申,禁止將公路當作“曬場”,一整條車道還是被糧食占滿。路旁的田地大部分已被收割,只剩下一茬茬的稻梗。收割機就停在田邊的小路上,隨時準備進場。

村民在公路上曬糧。

另一條道路上,立著“禁止晾曬稻草”的警示牌。

一部分田地已經收割完畢,留下整齊的稻梗。

作為棲霞區主要的糧食供應地之一,馬渡村水稻種植面積約2.2萬畝,全部為晚熟粳稻。村里的田基本上都由種糧大戶承包,他們大多來自安徽等地。據村委會社工介紹,當地常住村民約1100人,多為老人,還有90余名殘疾人。將自家的田地承包出去后,部分村民離開鄉村,外出就業。

發電廠就建在田地的旁邊,它們構成了馬渡村的兩大經濟來源。

村民在自留地中種植的蔬菜。

“這兩天特別忙,基本都在收稻子。前幾天一直在下雨,好不容易天晴了,大家都在搶著抓住這個機會。”社工向新潮簡單介紹了情況。

下午2點,種糧大戶老潘請來的三臺收割機下地了。這片地里種的是糯米,畝產約1000斤。收割上來的糯米作為商品糧,會被用來釀酒,也會用來喂畜。

從空中俯瞰稻田、電廠與遠處的群山。

收割機在田地里成列成行地工作。

種田30年的老潘站在路邊,臉上和身上都沾滿割碎的秸稈,心情有些低落:“今年收成不好,減產歉收。夏天的時候干旱,后面刮大風,很多(稻子)都倒伏了。”

老潘扒在貨車上,看著他的收成一粒粒堆進貨倉。

老潘這次雇傭的全部機器。

收割機在田間工作,揚起翻飛的塵霧和稻芒。

老潘來自安徽,在馬渡村承包了800畝地,一個人也沒有雇,“機械化很方便”。在播種和收割的季節,他就聯系專門的團隊來幫忙。這一次,他雇傭了3輛收割機,議好價,每畝地65塊錢。不過,在水稻倒伏的田地中,價格可能要翻一番。

因為前幾日的大風,稻子大量倒伏。

收割隊隊長一身黑,戴一頂白帽,袖口沾著泥。他拎著一個桶,桶里放著水和毛巾。“我是隊長,但現在我專門給他們送水送東西。”講到這里,他笑了,臉上的皺紋擠在一塊。

收割隊隊長和新潮學生在交談。

收割隊成員都是同鄉,來自徐州,各家出錢買了卡車和收割機,已經干了20年。他們有自己分得的田地,可光靠種田“是吃不上飯的,只能吃半飽”。隊長伸出手,掰算著收成:“(大蒜)去年能賣到7塊錢一斤,今年產量上來了,只能賣4塊錢(一斤),明年還不知道是啥樣。”

為了生活,收割隊每年五月份開始,往四川、云南和廣東去,收割早熟的油菜,隨后回徐州家中收大蒜,再去安徽、河南等地割小麥。十幾天后,他們又要回家賣蒜,再驅車到東北平原,一路往南收割水稻,一直到年底。

一年的大半部分,他們都在路上,吃住在卡車里。隊長自嘲說,“弄得跟要飯的一樣”。

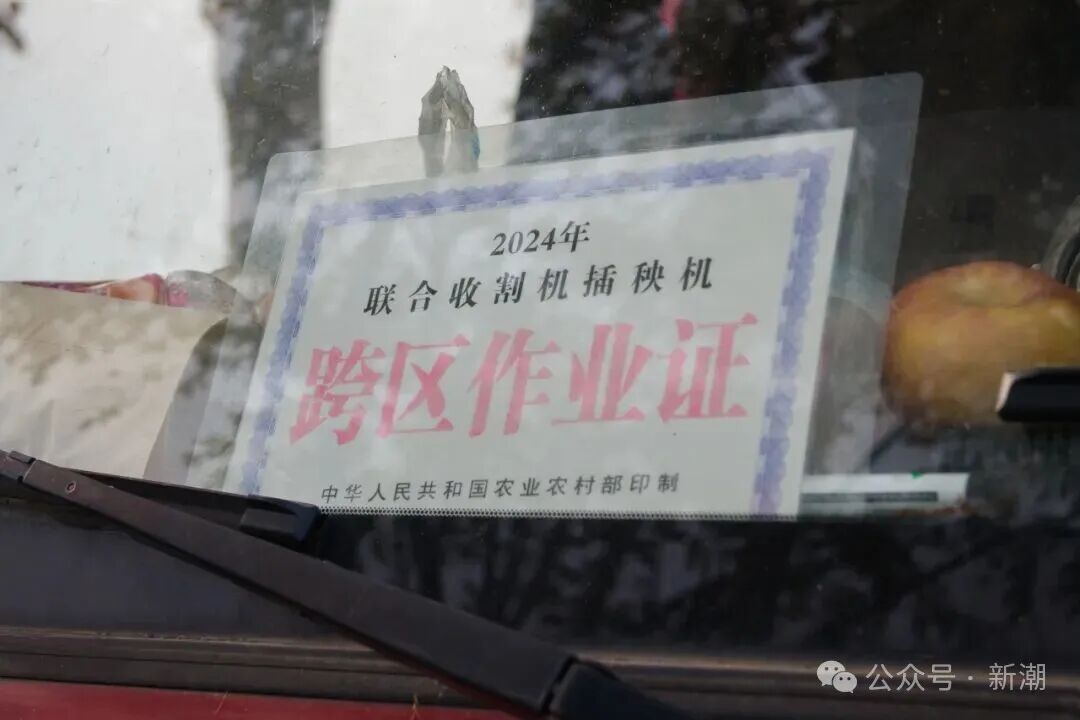

貨車擋風玻璃上的“跨區作業證”,有了它,收割隊可以免費通行高速。作業證旁,還有一個象征“平平安安”的蘋果。

收割隊的另一輛貨車。

貨車司機走出駕駛室,望向田地。

不過,收割隊的利潤還是不樂觀。“機器一臺就十幾萬,卡車二十多萬。機器要加油,剛剛一下就給三臺機器加了五千多塊錢(油),也只能用到后天中午,成本太高了。”隊長說。

收割隊使用的“沃得”牌收割機。

另一項成本是維修的費用。雖然新收割機還在質保期,但修機器的師傅沒法隨叫隨到,收割時間又不能錯過,只能自己出錢找人修。

收割機駕駛員曹小東,他是兩個孩子的父親。

曹小東在操作收割機。

糯米地差不多收割完了,村民李大娘蹲在剛收割過的地里,撿拾零散的稻穗。幾年前,她還住在泰康醫院附近,和孩子在一起;如今,孩子外出發展,李大娘便回到了農村老家。她養了十幾只雞,這些稻子正好能當雞飼料。

李大娘騎著自行車,向剛剛收割的稻田駛去。

李大娘在田間撿拾稻穗。

盡管回到了農村,李大娘還是會偶爾去萬達茂購物。村委會的社工告訴新潮,村里沒有像樣的超市,只有一個小賣部,沒法滿足生活需求。每天清晨和傍晚,公交車都會擺渡在鄉村與城市之間,供社工們上下班,也載著村民進出城。

遠處,天逐漸陰了下來。“明天就下雨了,一定要趕在下雨前把谷收了,不能讓糧食爛在地里。”收割隊隊長說。他們迅速轉場,開始新一輪的工作。

收割隊正在工作。

等待收割的稻穗。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司