- +1

孤獨、心累、沒安全感,千萬“老漂族”如何生活得更好|有數

在大城市打拼的年輕人要養娃,很多需要父母來搭把手。

《中國流動人口發展報告2018》顯示,全國有隨遷老人近1800萬,其中專程來照顧晚輩的比例高達43%。大家將這些漂泊在大城市中、與子女共同應對養老及幼兒照料問題的老人,稱為“老漂族”。

只是身在異鄉的他們往往缺乏親友網絡的支撐,社交圈狹窄、社會參與度低,即便是為 “愛” 奔赴子女身邊,也容易因歸屬感缺失,成為城市里的 “無根之木”。

約17%的“老漂族”與社交活動“絕緣”

60歲的多米奶奶,就是千萬 “老漂族” 中的一員。為了照顧孫女,她從山西來到江西,“多米的父母沒有時間呀,能幫襯就幫襯了,”多米奶奶說。

然而,來到新城市的她由于不懂當地方言,難以融入當地的圈子。“聽不懂這里的話,我感覺自己像個啞巴”,多米奶奶說。如今她在新城市的的社交,只剩下與孫子同學家長見面時禮貌性的點頭。

多米奶奶這樣的情況在“老漂族”中并非個案。從事老年問題研究的四川外國語大學新聞與傳播學院講師王艷表示,有別于向往城市生活的農民工群體,因照顧子女生活而來的“老漂族”們對生活了大半輩子的家鄉有著更深的眷戀。他們大部分來自小城市、縣城、鄉鎮這樣的“熟人社會”,來到城市后,社會交往的被迫切斷以及城市商品房的社區鄰里關系都容易讓他們感到孤獨。

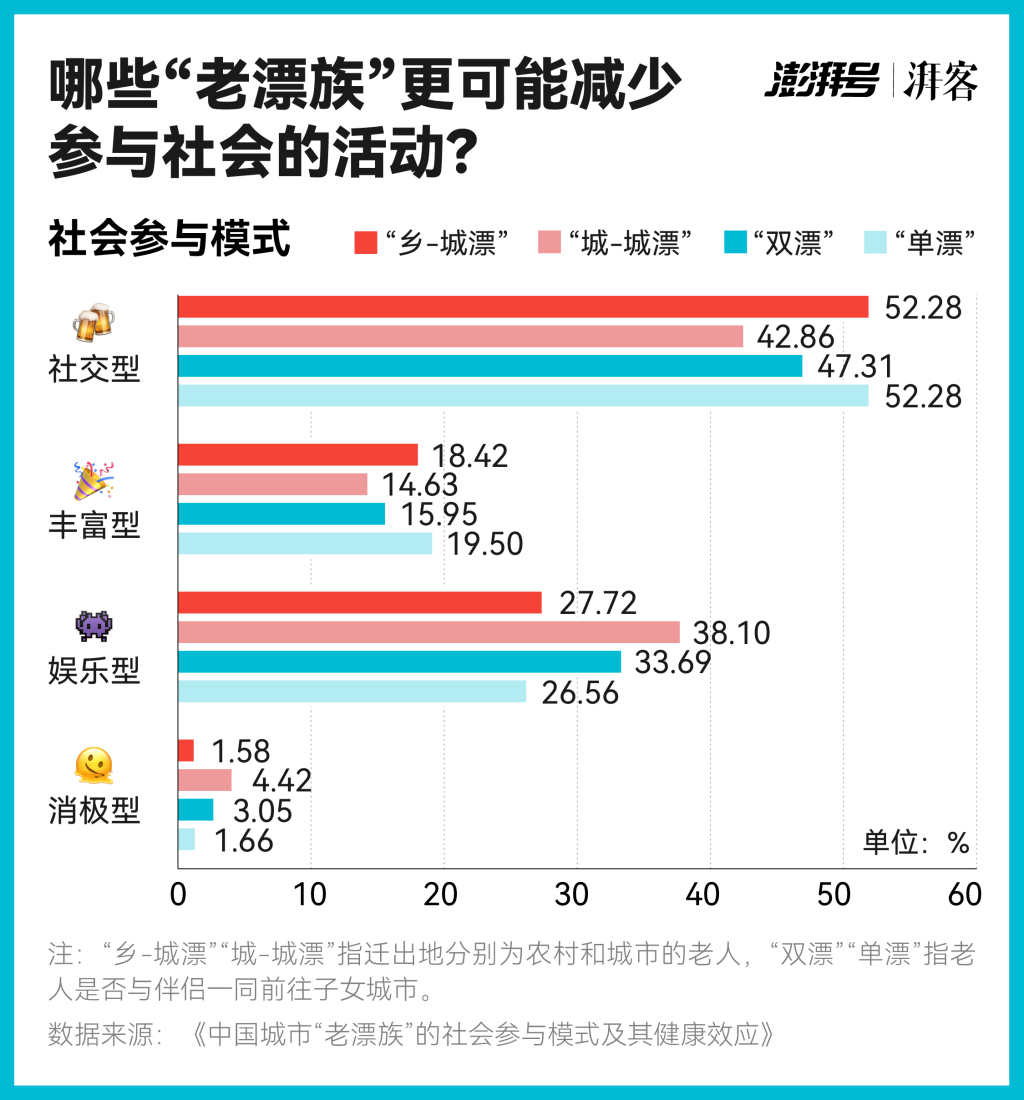

一份發布于今年7月的社會學研究進一步揭示了“老漂族”社會互動情況分布:樣樣活動都參與的豐富型社會參與模式占2.62%,娛樂型社會參與模式占31.59%,社交型社會參與模式占48.81%,而幾乎喪失社交圈子的消極型社會參與模式占比達到了16.98%。該項研究是基于2023年中國6個流動人口聚集城市的專項調查數據分析而來。

進一步分析不同群體的參與模式差異,更能看到 “老漂族” 內部的多元現狀。

根據“老漂族”遷出地的城鄉特征,研究把老漂族分為“鄉-城漂”和“城-城漂”,令人意外的是,相比于“城-城漂”老人,“鄉-城漂”老人中屬于豐富型和社交型社會參與模式的比例更高,屬于娛樂型和消極型的比例更低。

此外,相比于“雙漂”老人,“單漂”老人更需要通過社會參與緩解了配偶不在身邊的孤獨,其豐富型和社交型社會參與模式的比例也較高,屬于娛樂型和消極型的比例較低。

社會參與是“老漂族”心理健康的良方

陽陽奶奶是從吉安到南昌幫忙帶孫子的,在老家時,她每天挑著扁擔走在三里蜿蜒的山路上去勞作,盡管身體累,可心里卻踏實滿當,來到城市,她的生活成了家和公園之間的兩點一線,她說:“務農時,累的是身子,現在,累的卻是心。”

中國老齡科學研究中心《中國老齡發展報告2024——中國老年人心理健康狀況》顯示,國內23.76%的老年人有不同程度的孤獨感受,其中4.75%的老年人“經常感到孤獨”。同時,有26.4%的老年人存在不同程度的抑郁癥狀,其中6.2%的老年人有中重度抑郁癥狀。

在整體老年群體面臨心理困擾的背景下,“老漂族” 作為特殊的流動老年群體,其心理健康狀況與社會參與行為的關聯更為緊密。

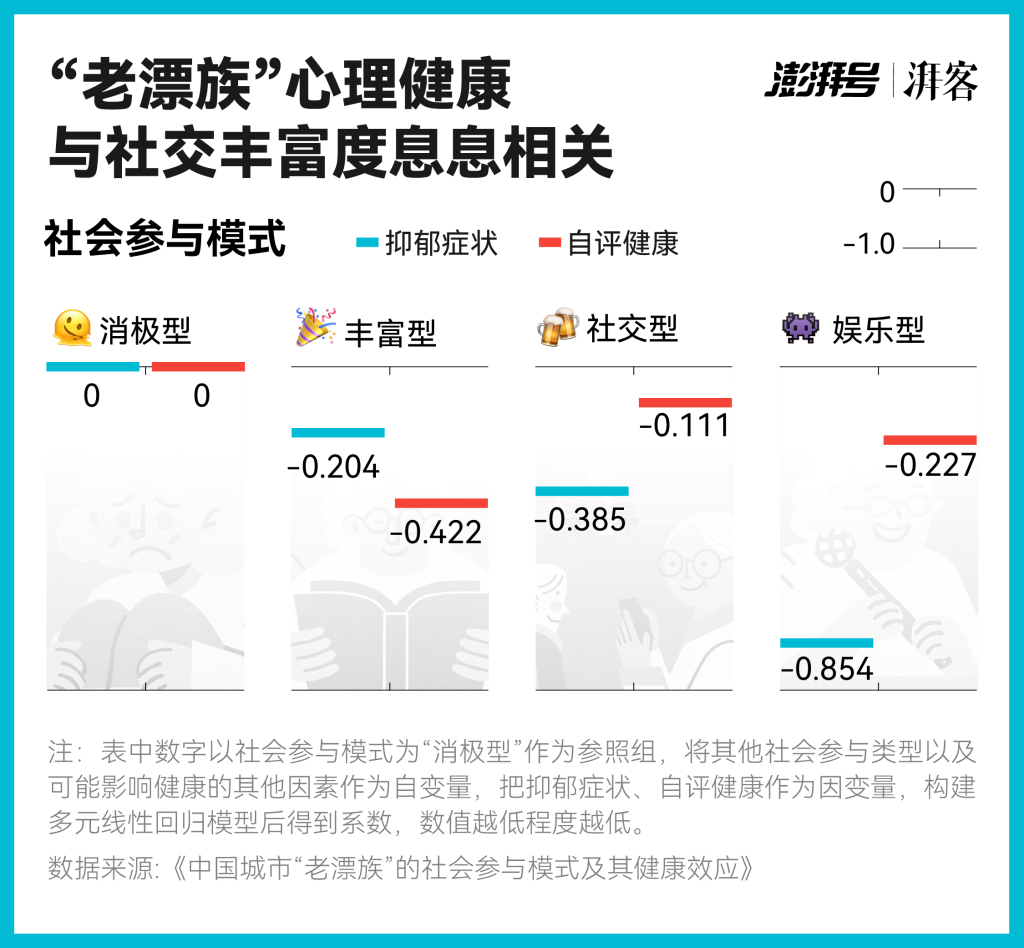

社會參與模式對“老漂族”抑郁癥狀和自評健康的線性回歸分析結果顯示:相較于消極型社會參與,娛樂型社會參與的老年人抑郁癥狀更少;同時,娛樂型與豐富型社會參與均能顯著改善他們的自評健康水平。

社會參與是老年人維持社會角色、實現自我價值的重要方式。娛樂型和豐富型社會參與通常是老年人基于個人興趣和意愿的主動選擇,這種自主性使他們在參與過程中能夠獲得更高的滿足感,進而促進心理健康。

線上沖浪無法替代線下社交

數字時代,老年人的“數字素養”也對心理健康有著重要影響。

《中國老齡發展報告2024——中國老年人心理健康狀況》顯示,老年人的上網行為不僅可以降低老年人的孤獨感,對提升老年人的幸福感也具有積極作用。同時,會使用智能手機的老年人相比不會使用智能手機和沒有智能手機的老年人孤獨感更低。畢竟漂泊在外的老人可以利用互聯網資源尋找新的社交機會和活動,從而豐富自己的生活。

然而,最新研究發現,社交媒體使用對“老漂族”的主觀幸福感影響,是把“雙刃劍”。

《隨遷老人社交媒體使用對主觀幸福感的影響研究》顯示,整體上,雖然社交媒體使用顯著正向影響隨遷老人的主觀幸福感,但顯著負向影響其社會融入,而社會融入水平低又顯著負面影響主觀幸福感。過度在線社交可能導致個體的現實社交技能退化,現實融入困難,缺失感和孤獨感增加。

不僅如此,老年人群體還仍普遍面對著“數字鴻溝”的挑戰。

南京師范大學新聞與傳播學院教授莊曦在研究報告《新型城鎮化背景下城市新移民的互聯網社會支持》中指出,針對江蘇部分區域60歲以上城市居住老年人的調查顯示,隨遷老人的信息支持需求占比最高,達61.1%。

截至今年6月,全國60歲及以上老年網民規模達1.61億人,老年群體互聯網普及率達52.0%。然而與此同時,利用技術手段設置的坑老陷阱也層出不窮、屢見不鮮。不少商家抓住“老漂族”渴望關注的心理需求,看似不斷問候,全天陪伴,實則只為套現。

要讓 “老漂族” 生活得更幸福,現實生活中的陪伴以及線下的社會融入,是一部手機無法替代的。

作者 | 喬鈺杰

編輯 | 陳良賢

設計 | 張冉一

參考資料:

西北人口 - 《中國城市“老漂族”的社會參與模式及其健康效應》

科學決策 - 《流動老人的在線社交參與與社會資本建構——基于333位“老漂族”調查數據的實證分析》

新聞大學 - 《隨遷老人社交媒體使用對主觀幸福感的影響研究》

3327萬“老漂族”的鄉愁,等待應答 http://www.ditubang.cn/newsDetail_forward_31683959

老漂族:被移植的根,在都市開出了花 http://www.ditubang.cn/newsDetail_forward_30679591

“老漂族”,身心漂泊的雙重困境何以破解 https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2021-01/14/nw.D110000gmrb_20210114_1-07.htm

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司