- +1

梨園世家的情結外化,臺北新劇團的傳統戲竟如此精彩

當六年時光匆匆而逝,再度攜團來滬的京劇藝術家李寶春先生已是75歲高齡的老者。然而雖至暮年,依然壯心不已,10月25日、26日,李寶春帶領臺北新劇團為主的青年表演團隊,在宛平劇院推出了他擔任編劇、導演和主演新編京劇《戲里戲外》,展現出他一如既往的拼搏精神,以及試圖在傳統與現代之間闖出新路的勇氣。

不出所料的是,《戲里戲外》呈現出老一輩藝術家的審美旨趣和憂患意識;出人意料的,這部作品竟能“一戲兩看”,整整三個小時的作品,幾乎可以完整地切分成兩個小時的新編戲部分和一個小時的傳統折子戲部分。

是古今互文的京劇實驗,還是古為今用的京劇混搭?這樣的創作方式,固然可以折射出李寶春大半生中西合璧的國際視野,卻更彰顯出作為梨園世家傳承者的他,在用生命唱出英雄黃昏的倔強之歌。

李寶春

英雄的黃昏

對于從中國寶島臺灣而來的戲曲劇團,大陸觀眾始終抱著寬容欣賞的態度,熱情接納之,鼓勵之。但臺灣京劇面臨的人才斷層、技藝短缺、團隊稀少問題卻一直是客觀現實,需要依靠大陸這邊的教學和人才引進,形成彼此融洽,密不可分的教學相長關系。

因此,本著兩岸一脈相傳的親情,血濃于水的手足情,中國臺灣作品來大陸必然受到觀眾們真誠歡迎并引發話題熱議,京劇《戲里戲外》也是如此。

得知李寶春即將回到闊別已久的上海,從民間戲迷到高校學者,總有觀眾欣欣然渴望一睹風采,自然不會用嚴苛的標準衡量《戲里戲外》,也自然地過濾了新編戲部分離奇的情節,過多偶然的故事,京劇戲歌雜糅的角色,還有演員偶爾迸出的臺灣腔韻白。

出身于梨園名門的李寶春,有跟隨嚴父李少春學戲的韌性,有曾經遠走美國的沖動,也有留在中國臺灣辦劇團的決心,更有對編、導、演的執著鉆研的毅力,他親自創作《楊月樓》《項羽和兩個女人》《清輝朗照:李清照與她的二個男人》等作品,在大陸巡演。

坦率而言,其編導能力不足以與深厚老練的表演藝術高峰相提并論,大陸觀眾自然頗為包容,但是至少說明了李寶春永遠不服輸不服老,一直燃燒著旺盛的生命力,跟隨時代浪潮創作跨界藝術、音樂劇等作品,用實驗創新精神解讀古人、對話伶人。

京劇《戲里戲外》正是李寶春骨子不滅的梨園世家情結的外化。他把此生對家族、對京劇、對晚輩傾訴的肺腑之言,豐豐滿滿地滲透在劇情里,寫就送給千古伶人的膽劍篇。透過文學性積貧積弱的劇情,觀眾還是能體悟到李寶春火熱的拳拳愛戲敬戲之心,以及恨不得舍身填海的救世氣概。

盡管舞臺呈現的藝術水平和創作初心已經分道揚鑣,但是《戲里戲外》體現出的理想與現實的落差、所思與所做的落差、付出與反饋的落差,豈不是形成一幅悲壯的畫面——英雄的黃昏?

李寶春扮演了一位人品修養和藝術涵養堪稱完美的老父親,“慶成班”班主程孝天,毋庸置疑,這位老父親就是傳統京劇藝術的代表,把揀來的女兒程天慈養在純凈無瑕的京劇象牙塔中,而她的親娘梅瑩竟在戲班中當傭人,卻不敢相認;不出意外地,程天慈迷戀外面光怪陸離的世界,叛逆離家,被盧步偉局長花言巧語誘惑,但是她很神奇地巧遇貴人,拿到局長販毒的證據并順利曝光。最終長輩諄諄教導,晚輩洗心革面,父女相認緊接母女相認,號啕痛哭,唱腔催淚,惡人得報應,好人終團圓。

可見《戲里戲外》的新編戲部分是典型的正直家長挽救失足少年模式,在當代青年觀眾看來,某種程度上反映出傳統家長的自說自話、自我安慰。

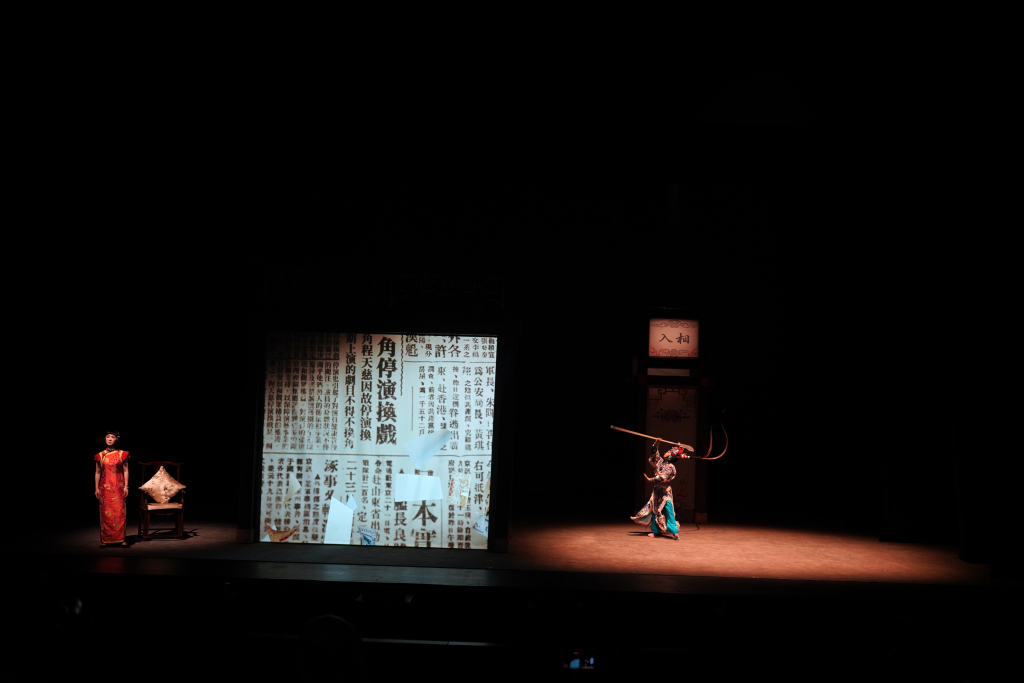

《戲里戲外》劇照

但是當李寶春孤注一擲、全力以赴演繹他的理念時,又令人感嘆。他極其認真,在程孝天人物塑造中傾注他培養京劇接班人時的真實寫照,嘔心瀝血盼孩子成材,擔心外界的誘惑污染孩子的純潔心靈,孩子離開后又盼望他們回來。他內心深處住著一位誠惶誠恐的老父親,是站在傳統京劇藝術破舊的大門前,孤獨的麥田守望者。

程孝天夢中遇匪徒包圍的打斗戲份,李寶春依然身手敏捷,以腳踢起地上的刀并順手接過,這一瞬間簡直是《野豬林》中李少春神韻歸來,虎父無犬子,誠哉斯言。

李寶春付出后半生的倔強,成為了孤勇者,令人觀看新編戲部分時產生的心緒,與其說是憐憫,不如說是敬重。

《戲里戲外》劇照

青春的黎明

當觀眾看過了時而唱音樂劇的梅瑩,時而說相聲慣口的劉經理,時而唱京歌的程孝天,聽到交響樂主題曲,以為《戲里戲外》是部跨界藝術時,連續的傳統折子戲串演竟然點燃了全場的氣氛,頓時人聲鼎沸,叫好聲不絕。

于是觀眾感慨:原來臺北新劇團的傳統戲如此精彩,為何不直接演出折子戲專場呢?

但是,若只演傳統部分,也許不會帶來喜出望外的觀感體驗,正因兩個小時的新編戲作為對比映襯,才突顯傳統戲的唱念做打幾經前輩藝人錘煉,早已臻至化境,無一處念白多余,無一處動作過分,傳統京劇文武場三大件的伴奏亦是相得益彰。

并且人們觀看傳統戲,不必轉動腦筋分析其思想是否深刻、情節是否妥當、邏輯是否合理、歌舞與故事是否搭配,因為傳統戲的故事早已了然于心,只要聚精會神地欣賞,便被帶入純粹的無目的性審美場域。

《戲里戲外》劇照

除了整部劇開頭的《打漁殺家》一個折子戲之外,程天慈與養父親娘團圓之后,“慶成班”旋即開始了演戲模式,隨后一口氣演出了《扈家莊》《釣金龜》《游園》《長坂坡》《漢津口》五個折子戲。沒有臺灣口音,沒有了現代戲份,青春一代的臺北新劇團演員瞬間精氣神十足,個個光鮮亮麗,鉚上了全身氣力,手眼身法步無不穩扎穩打,規規矩矩。

其中扮演扈三娘的余季柔身手功夫了得,看得出是個平時肯吃苦肯練功的刀馬旦。抖翎子跑圓場如行云流水,鷂子翻身干脆明快,下腰顯示出很強的身體柔韌度,高難度的“屁股坐子”也是自如完成,彈跳而起,盤腿落地,頗顯剛健。舞動長槍唱起【水仙子】,載歌載舞竟是一氣呵成,音色圓潤嘹亮,氣息穩定,聽不出大幅度的喘息,仿佛這位姑娘絲毫沒有疲憊感,實為功力強悍,是文武兼備之才。

《釣金龜》以老旦的唱腔取勝,演員的唱功干凈清澈,節奏清晰,高低音不擋,沒有拖泥帶水之感。飾演程天慈的演員孔玥慈,在《游園》中展露了她的昆曲才華,一招一式皆含蓄唯美。

而李寶春則以《漢津口》壓大軸,紅凈扮相飾演關公,75歲高齡的他散發著歲月滄桑積淀的醇厚韻味、強大氣場,提刀跑圓場竟是虎步徐行,每步如同雕像,正所謂高級的做功不在于外在的張揚,而在于內在的克制,以靜制動,以緩制急。李寶春一輩子積攢的藝術修養在舉手投足中得到極大的釋放,也令觀眾感到極大的酣暢。

《戲里戲外》劇照

傳統折子戲部分足以令人改變對新生代中國臺灣京劇演員的印象,經過大陸老師對中國臺灣三十余年密切的交流和教學,成長起來的80后、90后演員們接受了系統的培訓,正在彌補曾經的人才斷層。并且他們有上進心,有謙虛好學的能力,后來者能居上,也許可以守住傳統戲之根基命脈,在前輩英雄的光輝漸漸遠去的幕落之時,青春一代的黎明光輝,亦在悄悄升起。

而這些,與李寶春為代表的藝術家傳道授業解惑密不可分。青春力量的崛起,確實是京劇《戲里戲外》的戲外現實版本。至于將來他們主創的新編作品如何,是更偏向繼承傳統,還是新舊雜糅抑或推陳出新,很讓人翹首以盼。

(魏睿 上海戲劇學院戲劇文學系,24級劇本創作與編劇理論博士生)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司