- +1

為什么松江方塔園里的這座竹亭看上去這么現代?

今年是馮紀忠先生(1915—2009)誕辰110周年。為紀念這位在中國現代建筑史上具有里程碑意義的人物,同濟大學建筑與城市規劃學院聯合各界,持續發起了多場紀念活動。其中一場便是于松江方塔園在地舉辦的“方塔園歷史展”。

方塔園由馮紀忠主持總體規劃與設計工作,體現其“與古為新”的建筑理念。在他的構想中,方塔園既是文物的“露天博物館”,也是市民的公共休閑空間,而方塔園東南的“何陋軒”竹亭被認為是其一生對現代建筑理解的濃縮。

方塔園中的何陋軒

方塔園位于上海松江老城區,是一座占地172畝的歷史文化公園。它集方塔、照壁、古廟、宋橋、古宅等各時代文物于一園,是千年歷史的縮影。方塔園的規劃設計始于20世紀70年代末,由馮紀忠先生主持主要設計工作。馮先生秉持“與古為新”的理念,將現代空間設計理念與中國古典造園思想相融合,創造出獨具特色的現代園林空間。1999年,在世界建筑師大會(UIA)建筑藝術展上,方塔園成為入選的新中國50個優秀設計作品中唯一的園林項目。

然而,作為一座享譽中外的上海名園,方塔園的規劃、設計與建設的歷史卻少為社會公眾所知。“方塔園歷史展”試圖讓公眾了解馮紀忠與“滬派名園”方塔園。

“方塔園歷史展”開幕儀式上,馮紀忠弟子黃一如發言

方塔園:現代與宋意共生

展覽選址于方塔園心之園的“錘心煉志堂”,面朝遷建而來的明代古宅“張弼宅”。在這里,“與古為新”不再是抽象的概念,而在空間中可感知、可觸摸。當斑駁的明代磚墻與現代展柜對視,當宋橋的石面與影像里的營造故事交疊,歷史與現代在空間中相互滋養。

展覽中通過“場地、文物、營造、修繕”四大主題呈現園林全貌,環繞四周的圖文檔案、影像資料與模型,讓參觀者得以穿越40余年的建設歷程,感受馮紀忠對歷史文脈、空間節奏和建筑語言的精密思考。

“方塔園歷史展”展覽現場

展廳中央左側展柜陳列了方塔園的史料,以及馮紀忠先生的學術著作與訪談資料;右側展示了北大門和何陋軒的學術研討模型。墻面時間軸則記錄了1973年至2025年間,方塔園建設與發展中的關鍵節點,以及馮先生在其中傾注的心力。

位于方塔園中心的方塔

方塔園的核心在于方塔及其周邊空間。“方塔的宋意為整個園子奠定了設計原則——簡樸、舒展、兼具現代感。馮先生將宋代園林精神作為現代設計的參照——他認為宋園雖留存稀少,但其文人士大夫精神、簡樸意趣、雄渾氣韻,是現代園林可以借鑒的精髓。”此次展覽的策展人同濟大學建筑與城市規劃學院副教授譚崢對澎湃新聞說,“方塔周圍的植被、路徑與臺基布局,都經過精密推敲,天后宮被抬升在獨立臺基之上,古橋與亭榭各自成境,形成了一個個各有天地的小世界,使得游人在行走中自然而然產生‘久動思靜’的體驗。”

方塔和天妃宮。 馮紀忠 攝

馮紀忠原本計劃在園區的東北、西南、東南、西北四個角分別設置不同的“節點建筑”,形成空間上的“鼎立平衡”。東北的“心之園”就是展覽所在地,馮先生原始設計其為餐廳;西南是蘭瑞堂(明朱舜水紀念堂);西北目前為公園管理區,再就是東南的“何陋軒”。

何陋軒入口

何陋軒建于1986年,是其中最晚完成、也是最具實驗性的一個。“那時候園子主體已建成,文物也都遷入了,但馮先生覺得這個有池塘的角落還缺了一筆,于是他把這輩子里面對現代建筑的理解全都濃縮到這個亭子中。”譚崢說。

何陋軒

何陋軒:小亭里的大世界

何陋軒的一個茶亭,秋日午后,不少住在附近的居民在亭中喝茶聊天,也有從市區慕名來感受的何陋軒的年輕人。

“你拍照要到河對岸去拍,那里能看到角度好,能拍全屋頂。”一位老先生用帶著松江口音的上海話對澎湃新聞記者說。按他指的路線,記者走過小橋再穿過一片沿河的竹林,不遠的距離卻感受到一派古人的逸趣。

到了老先生所指拍攝點,能看到一座茅草屋掩映在綠叢之中,屋前池水環繞,偶有公園游船悠閑經過。

在河對岸看何陋軒

“何陋軒的傳統,其實完全來自民間。它的平緩起伏的屋脊曲線源于江南一帶的‘落厙屋’,這是松江、嘉興、湖州常見的民居形式。”譚崢介紹說,“馮先生反對以宮殿、廟宇那樣的‘大木結構’作為現代建筑的唯一參照。他選擇了一種靈活、臨時、非官方的竹結構構造。它可以拆卸、可以更新,是一種會‘變化’的建筑。馮先生當時就說,十年、二十年后如果要改建、重做,都沒關系。這其實是一種現代精神——建筑不是永恒的,而是可生長、可變動的。”

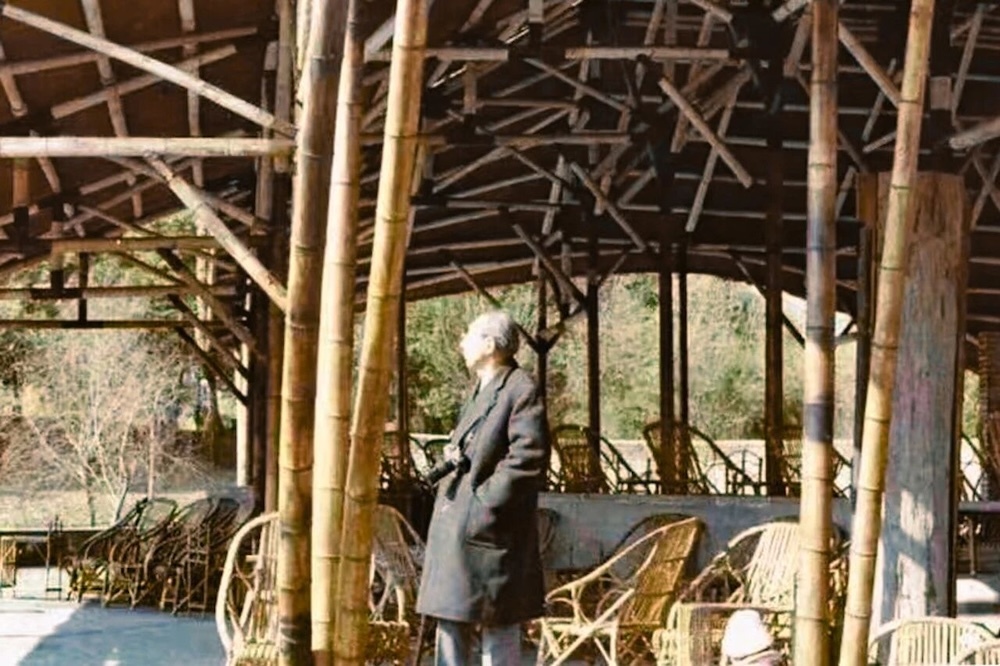

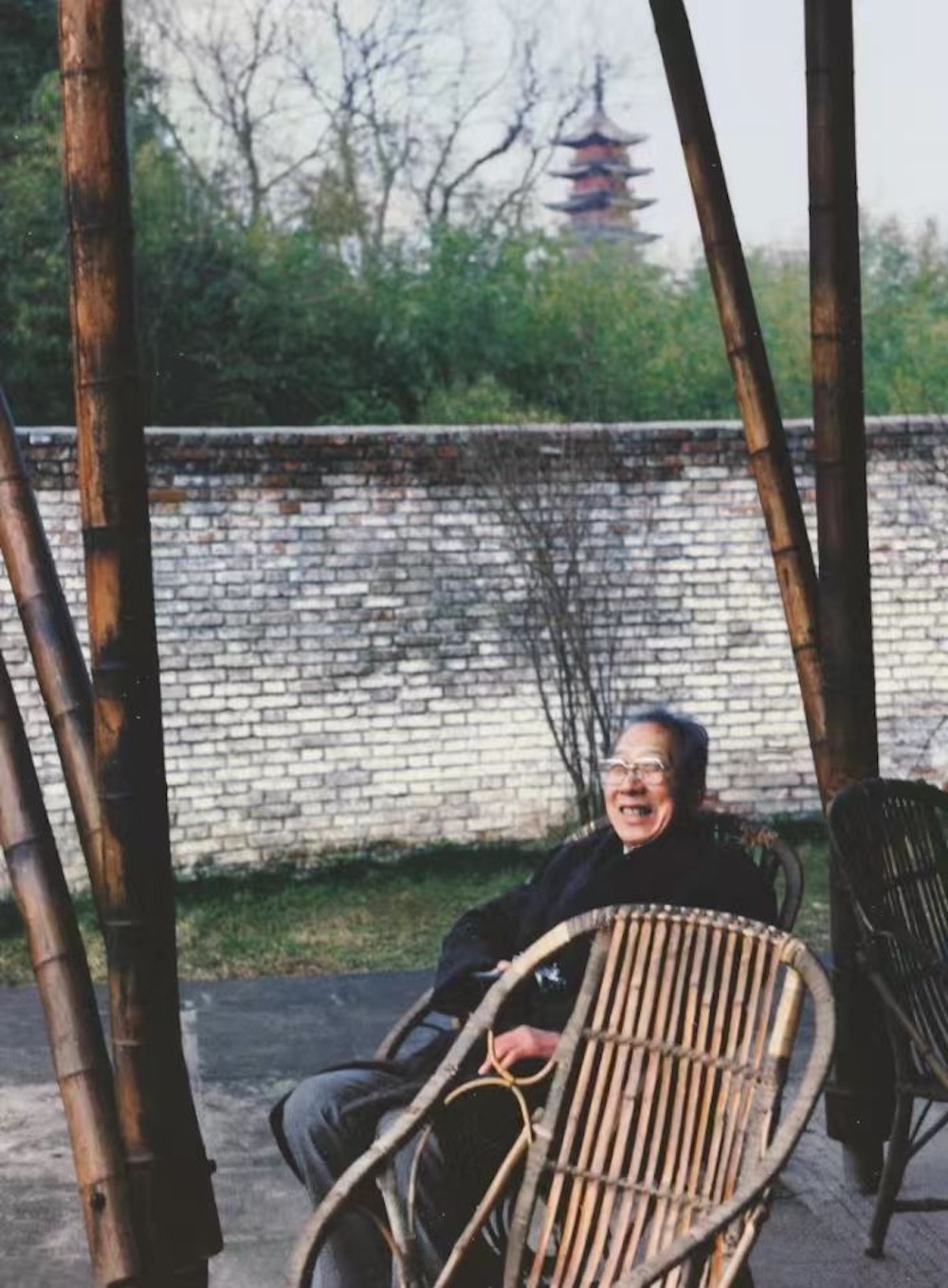

馮紀忠在剛落成不久的何陋軒 1986年黃一如攝

走入亭中,仿佛能感受到宋園的神韻與節奏。竹構支撐起茅草穹頂,每根竹子底部都加馬蹄鐵,既防腐又確保穩固。竹節涂黑、中段涂白,如同中國書法在其中揮灑,空間靈動而不壓抑。

馮紀忠晚年在何陋軒

何陋軒看似中式,其實包含了普世的現代建筑語言。弧形墻體、偏移的屋檐、三組不同標高的空間關系,都帶有立體主義的邏輯。它的竹結構交叉方式,也不是傳統中國做法,更像一種結構實驗。這與馮紀忠出身書香門第,他在維也納受現代結構主義的訓練有關。施工過程中,也有現場工匠的創造。“當時是普陀區一支施工隊,很多是返城知青。馮先生畫了圖紙,但他允許他們在現場自由調整。竹子的綁扎、節點的收口,都有工匠即興的痕跡。這是他理解的‘公民建筑’——建筑師和工匠共同完成的作品。”譚崢說。

何陋軒大修的背后

“我2022年下半年來時何陋軒在修,沒有看到;今天正好在附近,來感受一下。”坐在河邊喝茶的王小姐對澎湃新聞說。她所說這次大修,由馮紀忠弟子、同濟大學黃一如教授主持,且耗時兩年,遠超原建造的四個月。

黃一如在何陋軒介紹建造和修繕過程

展覽開幕當日,黃一如也來到何陋軒,與同行的同濟師生分享不為眾人知的何陋軒建造和修繕過程中的許多細節和有趣的故事。

何陋軒中的竹結構

據他所說,如今何陋軒中所有竹子和茅草并非1986年原物,原竹于2021年更新替換后保存在同濟。“我希望代入老師的視角,思考如果是他,會如何修。保持竹節的‘逸散’感、光影隨弧墻移動的效果、臺基的錯疊與意動空間,這非常難。”黃一如說。茅草頂厚度、竹柱承重、弧墻鏤空形成的光斑、植物配置、光影變化……每一個環節都經過精密測算和多次實驗。為了保留“逸散偶然”的自然感,修繕團隊甚至在綁扎竹節時保留原有高低差,使光影效果不拘泥于絕對的規整。

上海西岸美術館“建造上海:1949年以來的建筑、城市與文化”展覽中,何陋軒模型

“40年前,我還是學生時搭建何陋軒模型。沒想到有機會參與它的修繕。”對于這次大修,黃一如說,“我們把所有資料電子化、3D建模,確保未來任何設計者都能完整還原。”

此外,修繕團隊還對封檐設計、防雨透風、竹柱金屬靴、老舊材料除鹽除堿進行了精密調整。大修還補上了馮紀忠未完成的設計意圖:水對岸新設的幾片墻,延伸茶亭空間,形成光影倒影,呼應宋代園林意趣。

對岸的片墻為根據馮紀忠的設計意圖新設。

秋日暖陽下,軒內坐滿茶客,軒外竹影搖曳,陽光斜照在茅草屋頂,閑適而愜意。今日的方塔園與何陋軒,正以獨特方式,讓現代人重新理解中國園林的傳統與創新精神,也為城市文化的傳承提供了范例。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司