- +1

公元1082年:蘇軾怎樣穿越至暗時刻?

楔子

你好,這里是《文明之旅》。歡迎你和我一起,穿越到公元1082年,大宋元豐五年,大遼大康八年。

我們這個節(jié)目,啟動已經(jīng)快兩年了。說實(shí)話,一開始我只有一個模模糊糊的計(jì)劃框架,并不知道每一年具體該說點(diǎn)兒啥。但是有一年例外,就是今年——公元1082年,大宋元豐五年,我在很早時候就明確知道要說什么。因?yàn)檫@一年,是中國文學(xué)史上,也是中國人的心靈史上的奇跡年。

話說這一年的8月12日號,農(nóng)歷是七月既望,也就是七月十六,一輪明月之下,蘇東坡泛舟黃州赤壁。那一天真是好興致,他的小船在江面上晃蕩了一夜,人都困了,乏了,睡過去了,渾然不知夜去朝來,東方既白。于是,就有了那篇《赤壁賦》,號稱是千古第一文賦。

三個月后,又是一個月圓之夜,還是在赤壁江上,蘇東坡又寫就一篇《后赤壁賦》。

同樣是這一年,同樣還是在赤壁,蘇東坡還寫了《念奴嬌·赤壁懷古》,“大江東去,浪淘盡,千古風(fēng)流人物……故國神游,多情應(yīng)笑我,早生華發(fā)。人生如夢,一尊還酹江月。”這首詞,號稱是千古第一的豪放派詞。

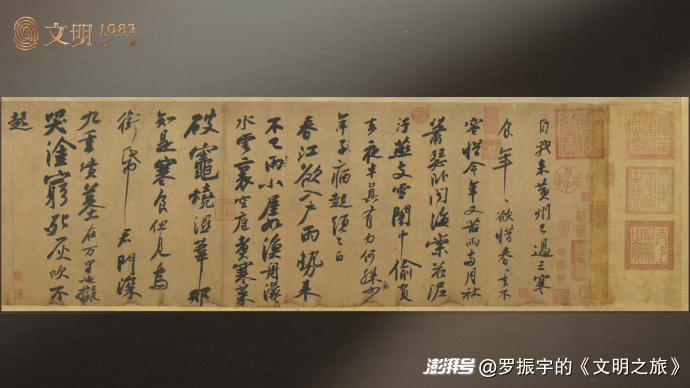

再來,同樣是在這一年的寒食節(jié),蘇東坡寫下了兩首詩,真跡一直流傳到今天,這就是書法史上的杰作《寒食帖》。黃庭堅(jiān)后來看到說,就是讓蘇東坡自己再來一遍,也寫不了這么好啊。這幅書法作品,和王羲之的《蘭亭序》、顏真卿的《祭侄文稿》并稱天下三大行書之一。

這一年,蘇東坡還寫下了著名的哲理散文《雪堂記》,還有那首著名的《定風(fēng)波》“莫聽穿林打葉聲”,還有那首《臨江仙》“小舟從此逝,江海寄余生”。怎么樣?是不是感覺這一年,蘇軾在創(chuàng)作上殺瘋了?說這一年是中國文學(xué)史,或者是蘇東坡生命中的“奇跡年”,不過分吧?

蘇軾這個時候的身份,說得好聽叫貶官,其實(shí)呢?其實(shí)他就是一個被交給地方官看管的罪犯。前年,他剛從烏臺詩案的大牢里放出來,神宗皇帝大筆一揮,給了他一個新的頭銜,叫“責(zé)授檢校水部員外郎、黃州團(tuán)練副使,本州安置”。我們現(xiàn)在聽著,只是一大串啰里吧嗦的官名,但其實(shí)這里面每個字都有講究。

“責(zé)授”,重點(diǎn)是這個“責(zé)”字,擺明了這是一種責(zé)備,一種貶斥;“檢校水部員外郎”,就是個虛得不能再虛的虛銜,宋朝有“檢校官”19級,“檢校水部員外郎”是最低的一級;“團(tuán)練副使”,我看有的書上說,這相當(dāng)于武裝部副部長,其實(shí)想多了,在宋代,這個官職沒有什么實(shí)際意義,基本就是貶官的人專享的一種職務(wù),只要你把官名兒一亮,大家都知道,哦,這人正背著處分呢。那“團(tuán)練副使”前面的“黃州”呢?你要是熟悉宋朝的制度,就知道,黃州在宋朝屬于下州,上中下的下,在宋朝的行政設(shè)置里,人口兩萬戶以下的、經(jīng)濟(jì)最欠發(fā)達(dá)的州才叫下州。你看,進(jìn)一步擺明了懲罰的含義。“本州安置”,這不是說,你去了黃州好好安置啊,“安置”是對被貶斥官員的一種管制措施。這類措施按照嚴(yán)苛程度,一共分成四種,羈管、編管、安置、居住。蘇軾頭上的這“安置”兩個字,屬于第三檔,比編管稍微好一點(diǎn),不用定時向官府報(bào)到,但是比第四等“居住”又要少一些自由,大致相當(dāng)于我們今天的“監(jiān)視居住”,老實(shí)待著,不許走出黃州一步。

你看看,蘇軾的這個頭銜,幾乎每個字都體現(xiàn)了朝廷對他的責(zé)罰。

我們《文明之旅》節(jié)目是在前年,1080元豐三年的時候,和蘇東坡分的手,目送他去的黃州。當(dāng)時我們說好了,等他寫出了《赤壁賦》,我們就來黃州看他。

當(dāng)時他在去黃州的路上,還寫過這么一句詩,“君已思?xì)w夢巴峽,我能未到說黃州。”我雖然還沒到黃州,但是我已經(jīng)能說很多關(guān)于黃州的事兒了。這說明啥?說明他在心里無數(shù)次翻來覆去地設(shè)想過他將來在黃州的生活。那種惴惴不安的心態(tài),你體會一下。

但是,兩年不見,這一年,你再來看這位蘇東坡,簡直像是脫胎換骨一般。

這個時候的蘇東坡,筆下有了大江東去的奔涌,胸中有了一蓑煙雨的從容,心里有了山間之明月、江上之清風(fēng)。你看看他這個時候?qū)懙木渥樱骸鞍茁稒M江,水光接天。縱一葦之所如,凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虛御風(fēng),而不知其所止;飄飄乎如遺世獨(dú)立,羽化而登仙。”天哪,這是多么高拔的氣象。他弟弟蘇轍后來就說嘛:我這哥哥啊,到了黃州之后,文風(fēng)突然就變了,長江大河一般地有氣勢,我是瞪眼也趕不上了啊。

這個時候,黃州不僅不再是他的牢籠,反而是被蘇東坡點(diǎn)亮了,成了中華文明版圖上璀璨的一處所在。

僅僅兩年時間,蘇軾在黃州到底發(fā)生了什么?他是怎么穿越了人生的至暗時刻,寫出了自己最偉大的作品,也從此成為中國文化史上獨(dú)一無二的蘇東坡,成為了我們?nèi)巳硕枷矚g的那個蘇東坡的?

帶著這個問題,咱們一起穿越到公元1082年。

黃州困頓

蘇東坡在黃州過的是什么日子?其實(shí)你就看“東坡”這個稱號就行了。

不知道你注意到?jīng)]有?在此前的節(jié)目里,我們提到他,只是稱作蘇軾。而“東坡”,是因?yàn)樗搅它S州之后,給自己取了一個號,叫“東坡居士”。所以,嚴(yán)格地說,從這個階段開始,我們才能管他叫“蘇東坡”。

那又為啥有了“東坡居士”的稱號呢?因?yàn)樗F了啊,不得不在黃州的東門外,開墾了一塊坡地,帶著家人,親自下地干農(nóng)活兒,才能勉強(qiáng)吃飽飯。

你想象一下那個場景吧,年近半百歲的蘇東坡,成了個新手農(nóng)民,拿著鋤頭,在一片荊棘叢生的坡地上,把瓦礫撿干凈,把枯草燒掉,把暗井清理出來,累得精疲力盡。

你看蘇東坡的那一組詩《東坡八首》,那是真下地、真干活兒啊。你就看這一句:“行當(dāng)知此味,口腹吾已許。”哎,我辛苦這么長時間,可算要吃到你嘍!我都給我的肚子許諾了哈,別跑!你看,他對糧食的那種感情,真是個老農(nóng)民的感情,對著要收獲的莊稼跟它開玩笑。

那蘇東坡種地的收成如何呢?他種了大麥,第一次大概收了2000多斤吧,數(shù)是不少了,但可惜賣不上錢,正好趕上家里米吃完了,只好讓人把大麥的殼去掉做成飯自己吃。你想啊,蘇軾可是在天府之國四川長大的,吃慣了大米的人,這會兒只能吃大麥做的飯,嚼起來咯吱咯吱響,家里的孩子們說,像是在嚼虱子。

你可能會說,至于的嗎?一個士大夫,好歹還是個朝廷命官,至于窮困到這個地步嗎?至于。

他自己說的嘛,我一個月只能花4500個銅錢,就把它們分成30份,都吊在房梁上。每天早上起來,我拿個叉子,挑一串下來。然后趕緊得把叉子藏起來,怕自己忍不住又挑一串。要是這天花不掉這150文,就拿個大竹筒裝起來,萬一來客人呢?

我看有學(xué)者研究說:不可能,蘇軾當(dāng)時一大家子二十幾口子,以宋朝的物價(jià),一天150文錢絕對不夠花。這150文,只是他每天的零花錢,他應(yīng)該還有其他的積蓄和俸祿,否則怎么還能天天喝酒吃肉?

有這個可能。但重要的不是錢數(shù),而是他這個行為模式。我就記得我小時候,家里窮,父母發(fā)了工資,我媽就會把錢分成好多份,拿不同的口袋裝上,有贍養(yǎng)老人的,有買糧買菜的,有交水電費(fèi)的,有給我交學(xué)費(fèi)的,各是各,所有的支出都得保證是不能省的剛性支出,所有的支出也都要算到元角分。你看,這跟蘇東坡把一份份兒的錢吊在房梁上是不是相似?我小時候,很多人家都是靠這個辦法,才能用微薄的工資護(hù)得一家老小周全。這就是貧窮時代的人自發(fā)形成的行為模式。

受過窮的人都知道:窮,不見得會讓你挨餓;但是窮,會讓你的腦子整天都充滿了各種精打細(xì)算,會讓你的心靈變得局促。

我手里這本書叫《稀缺》,是兩位美國心理學(xué)家的著作。這書里就指出了一個殘酷的事實(shí):匱乏不僅會讓你的生活資源不足,也會讓你的認(rèn)知帶寬不足,讓一個窮人陷入惡性循環(huán):越窮越?jīng)]有辦法擺脫貧窮。對啊,人在匱乏狀態(tài)下,會把大量的心智資源用于解決當(dāng)下的生存問題。比如我一天只能用叉下來的150文錢,我得把叉子藏起來,防止自己再叉,等等,這種小破事會嚴(yán)重?cái)D壓你做高質(zhì)量思考的心智資源。

這書里舉了一個有意思的例子:有心理學(xué)家對印度農(nóng)民做了測試,發(fā)現(xiàn)——他們在每年的甘蔗收獲季節(jié),也就是手里有一些活錢的時間,比起其他時間,連智力都要高很多。

這個地方我插一句題外話。自從司馬遷說了一句:“天將降大任于斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨”之后,很多人就高估了苦難的價(jià)值。事實(shí)上,能從苦難中讓自己精神升華、完成鳳凰涅槃的,是少數(shù)人。大多數(shù)情況下,苦難就是苦難,它會鈍刀子割肉,把人從肉體到精神全方位地往深淵里拖。所以,法國作家雨果在《悲慘世界》的序言中說過一段話:“貧窮使男子潦倒,饑餓使婦女墮落,黑暗使兒童羸弱。”是的,窮人并不是罪惡,但貧窮確實(shí)是一種罪惡。

說回到蘇東坡。他在黃州遭遇的,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止是貧窮。還有孤獨(dú)。

到黃州之后,他有意無意地,切斷了和過去友人的交往。蘇軾在給一個朋友的回信里,寫過一句很凄涼的話,說他來了黃州以后,平生的親朋好友,連一個字都見不到。

確實(shí),他現(xiàn)在這個狀況,跟誰聯(lián)系多了,都沒準(zhǔn)會連累人家,不聯(lián)系也罷。從前年到黃州到這一年,他甚至連詩文寫得也少。

你感受一下,這個狀態(tài),其實(shí)是有點(diǎn)被從社會網(wǎng)絡(luò)中放逐出去的意思。這是古代被貶謫的官員經(jīng)常會有的心態(tài)。就像韓愈寫的那首詩里說的嘛:“知汝遠(yuǎn)來應(yīng)有意,好收吾骨瘴江邊。”我這把老骨頭啊,怕是回不來嘍,怕是要拋在遙遠(yuǎn)南方的江邊嘍。

蘇軾剛到黃州的時候,給朝廷寫過一份謝表,其實(shí)就是感謝神宗皇帝的不殺之恩,其中有這么幾句:說我來黃州之后,這輩子就只應(yīng)該粗茶淡飯,閉門思過。我今后活著的意義,很簡單,就是兩條啊,第一,反思自己的錯誤,第二,給全天下的士大夫當(dāng)個反面榜樣。

看見這句的時候,我內(nèi)心都刺痛了一下。我其實(shí)覺得,他面對權(quán)力表現(xiàn)出來的這種謙卑、恐懼,甚至絕望,是真的。你想,那是元豐二年,他這個時候已經(jīng)44歲了,在當(dāng)時的觀念里,已經(jīng)快要步入老年了。而遠(yuǎn)在開封的那個厭惡他的神宗皇帝,現(xiàn)在不過才33歲,小他11歲啊。這日子沒盼頭嘛。

你看這份著名的書法作品《寒食帖》上的最后兩句:“君門深九重,墳?zāi)乖谌f里。也擬哭途窮,死灰吹不起。”要說報(bào)效朝廷,但是朝廷君王深不可及啊;要說回歸家鄉(xiāng),但是祖宗廬墓遠(yuǎn)隔萬里啊。我想哭,哎,心如死灰,哭也哭不出來啊。

沒想到吧?一生以開朗豁達(dá)著稱的蘇東坡,還寫過這樣的東西。

還有,咱們熟悉的蘇軾寫中秋,《水調(diào)歌頭》“但愿人長久,千里共嬋娟”,那是6年前,1076年的中秋,在密州任上寫給弟弟蘇轍的。可蘇軾還有一首在黃州寫中秋,你再聽聽這詞兒——

世事一場大夢,人生幾度秋涼。夜來風(fēng)葉已鳴廊。看取眉頭鬢上。酒賤常愁客少,月明多被云妨。中秋誰與共孤光,把盞凄然北望。

這是蘇軾的《西江月》,是不是跟傳統(tǒng)的貶謫詩一樣,充滿了孤獨(dú),悲涼?

說到這里,我們前面提的問題就更有意思了:蘇東坡為什么沒有沉淪下去?

就在這1082,元豐五年,他像變了一個人,突然破繭成蝶,變成了林語堂在這本《蘇東坡傳》說的那樣,“我若說一提到蘇東坡,在中國總會引起人親切敬佩的微笑,也許這話最能概括蘇東坡的一切了。蘇東坡的人品,具有一個多才多藝的天才的深厚、廣博、詼諧,有高度的智力,有天真爛漫的赤子之心”。

如此匱乏的黃州、如此苦寒的心境,是怎么孕育出一個如此闊大的、溫暖的蘇東坡的呢?

東坡蝶變

在黃州的蘇東坡身上發(fā)生了如此巨大的、戲劇性的、眾人仰望的變化。可以說,放眼整個中國文明史,這都是一次非常重要的人格躍遷。我們還是得試著找一找,這背后到底發(fā)生了什么。

觀察一個人的變化,最容易入手的角度就是看:他的環(huán)境、他的社交關(guān)系網(wǎng)絡(luò)有沒有發(fā)生切換?這就是日本設(shè)計(jì)師山本耀司那句名言說的嘛:你別老說“自己”是什么,“自己這個東西是看不見的。撞上一些別的什么,反彈回來,才了解自己。”對,人的變化,往往也就是因?yàn)樗采狭它c(diǎn)什么別的東西,和不一樣的人物、事件、物體、道理發(fā)生了全新的對話,反彈回來,他就有了一個全新的自己。

前面我們說過,蘇東坡到黃州之后,和原來的社交圈子的聯(lián)系突然斷掉了。

你想,蘇東坡是誰?自從21歲中了進(jìn)士,這20多年來,他是被捧著長大的:前輩捧他,比如歐陽修;皇帝捧他,比如宋仁宗;民間也捧他,他寫的片紙只字,都被爭相傳抄;甚至外國人也捧他,宋朝人出使遼朝,遼朝人都問,最近蘇學(xué)士有沒有什么新作啊?你看,蘇東坡就是那個時代的頂流網(wǎng)紅。

所以,突然和大宋文人的社交圈失去聯(lián)系,對蘇東坡來說,不僅是情感孤獨(dú)的問題,而且還會有一點(diǎn)網(wǎng)紅生涯的“戒斷反應(yīng)”:哎,我寫篇東西,怎么也沒人點(diǎn)個贊呢?怎么到哪兒都沒人認(rèn)識我了呢?蘇東坡自己就說,我在黃州啊,跟那些普通的打魚的、砍柴的普通老百姓相處,他們可不認(rèn)得我是誰,喝醉了就能上來推我一把、罵我?guī)拙洹0ィ婀郑乙矟u漸適應(yīng)了這種不被人認(rèn)識的生活。你看,不被人認(rèn)識,原來也是一種煩惱。

不過,蘇東坡牛就牛在這,他能迅速調(diào)整,接受這個變化。

窮困潦倒的文人多的是,但是有幾個能像蘇東坡一樣,真的去種地呢?范進(jìn)行嗎?孔乙己行嗎?和士大夫斷絕來往的人多的是,但是有幾個能像蘇東坡一樣?老朋友沒有了,就去認(rèn)識新朋友嘛,士大夫不跟我來往,我去找打魚的、砍柴的普通老百姓去玩嘛。

我們來看看蘇東坡在黃州認(rèn)識的那些新朋友:龐安時,當(dāng)醫(yī)生的,給蘇東坡治過病,倆人一見如故;李委,搞音樂的,蘇軾過生日,李委能寫首曲子當(dāng)賀禮;還有,潘丙,賣酒的;郭遘,賣藥的;古耕道,可能是個大俠,這三個人可是蘇軾在黃州交往最頻繁的“酒肉朋友”,他們幫助蘇軾處理買田、建房這些生活瑣事;還有沒名沒姓的老農(nóng),教蘇東坡怎么種地,蘇東坡特別聽勸,念念不忘。等等等等。

在這張新朋友的名單里,我看到的,不僅是一種豁達(dá)的人生態(tài)度,更是一種神奇的能力:絕不允許過去的事綁架自己,全然接納現(xiàn)狀,隨時能以現(xiàn)實(shí)條件為起點(diǎn),讓自己的生命力像野草一樣野蠻生長,四處蔓延。這樣長著長著,沒準(zhǔn)就會摸到一個新方向。

你細(xì)看蘇東坡在黃州的朋友圈,會發(fā)現(xiàn),他這個階段開始有意識地結(jié)交一群身份特殊的朋友:各種僧人、道士,也就是所謂的 “方外之人”。

比如,《赤壁賦》開篇寫的那個人,“壬戌之秋,七月既望,蘇子與客泛舟游于赤壁之下。”這個客,就是西蜀道士楊世昌,蘇軾的同鄉(xiāng),就在公元1082這一年趕到黃州來陪蘇東坡。這道士身懷絕技,會吹洞簫,你聽,“客有吹洞簫者,倚歌而和之。其聲嗚嗚然,如怨如慕,如泣如訴,余音裊裊,不絕如縷。”

這是道士,那僧人呢?這個階段蘇軾交往的最有名的僧人,就是佛印。不是有個著名的段子嗎?說有一天,蘇東坡寫了一首詩寄給佛印:“稽首天中天,毫光照大千。八風(fēng)吹不動,端坐紫金蓮。”這是夸自己能不動心。佛印看到之后,在信上批了兩個字:“放屁”,就給退回來了。蘇東坡氣得連夜坐船過江找佛印理論,佛印一看說,“咦?你不是八風(fēng)吹不動嗎?怎么一個屁就把你打過江來了?”據(jù)說,這個故事的發(fā)生地就在黃州。不過,提醒一下,這是南宋開始才有的一個段子,當(dāng)不得真。

在黃州期間,蘇東坡交往最多的僧人,是詩僧參寥。有學(xué)者統(tǒng)計(jì),在蘇軾詩文中,提到參寥的,高達(dá)146次,是蘇軾詩文中提到最多的僧人。蘇軾貶到黃州的時候,參寥是特地從杭州趕過來,陪在他身邊,一住就是一年。

再一深究,這個階段的蘇軾,對佛教是有點(diǎn)沉迷了。

年輕的時候,蘇東坡對佛教是一點(diǎn)敬意都沒有的。前些年,他回四川眉山老家為父親守喪,老家一位僧人請他為寺院寫一篇記。蘇東坡是怎么寫的呢?先是說了一通,成佛很難的啊。然后批評說,和尚們經(jīng)常胡說八道,我是從來不拿他們當(dāng)回事。所以,這個僧人讓我給寺廟寫記,你說奇怪不奇怪?不過,我觀察了哈,這僧人還是不錯的嘛,而且他們廟里還有我喜歡的文物,所以,我就勉強(qiáng)寫一篇吧。

喂!人家求你寫一篇記,是要給廟里貼金的,你能這么寫嗎?還要不要講點(diǎn)兒人情世故?這件事就發(fā)生在15年前。

而在黃州的蘇東坡,對佛教就是另一番態(tài)度了。他每隔一兩天就往寺廟里跑,早上去,晚上回,一呆就是一整天。去干嘛呢?焚香、打坐、冥想。蘇軾說自己,達(dá)到了物我兩忘、身心皆空的境界。你再看他給自己取的號:“東坡居士”,前半截,說的是自己種的那塊地,后半截,“居士”二字,擺明了就是給自己貼了一個佛教徒的標(biāo)簽啊。

說到這里,我們順便破個案。蘇東坡有一句詩,“忽聞河?xùn)|獅子吼,拄杖落手心茫然。”就有人說了,這首詩是寫給蘇東坡的朋友陳季常的,而季常的夫人柳氏是個兇悍的潑婦。這是蘇東坡調(diào)笑他,說他老婆一吼,他就嚇傻了,手里的拐杖都掉地上了。這個故事很有名,以至于今天“河?xùn)|獅吼”都成了一個成語,專門形容悍婦。

但是,學(xué)界有研究說,其實(shí)不然。這首詩前面還有兩句,“龍丘居士亦可憐,談空說有夜不眠。”然后才是“忽聞河?xùn)|獅子吼,拄杖落手心茫然。”整首詩辭氣連貫地讀下來,你會發(fā)現(xiàn),這是蘇東坡說佛理的詩。你看,“說空”、“說有”,這是典型的佛學(xué)詞匯,接下來的“獅子吼”也是佛學(xué)詞匯,專指佛陀講經(jīng)說法的聲音,就像獅子吼一樣威猛無畏,嚇退一切邪魔外道。而且這首詩也不是寫給陳季常的,是蘇東坡寫給吳德仁,順手轉(zhuǎn)發(fā)給陳季常的。可憐那位柳夫人,背了將近一千年的黑鍋。

舉這個例子,我其實(shí)是想說,黃州時代的蘇東坡的精神世界是發(fā)生了一次巨大轉(zhuǎn)型的。佛學(xué)成為他的嶄新的、重要的思想資源。

這個線索,我們不能簡單放過。復(fù)旦大學(xué)的朱剛老師在這本書《蘇軾十講》里說了一句話:“任何一個傳統(tǒng)讀書人,一旦有了“讀釋氏書”(也就是讀佛經(jīng))的經(jīng)歷,都會馬上意識到,這是一個比儒家、道家更為豐富的思想資源。”

我們以前的節(jié)目也講過,東漢時期,佛教東傳,對中國知識分子帶來巨大的震動。在公元1044年,我們講《岳陽樓記》的時候,提到過這個話題。當(dāng)時我們只提了兩點(diǎn),佛教討論了儒家理論當(dāng)中沒有的宇宙論和人生論問題。所以,儒家思想收到了嚴(yán)重的沖擊。

但其實(shí),佛教對中國人心靈的影響,還遠(yuǎn)不止此。

比如,在佛學(xué)東來之前,中國人討論問題,都是散點(diǎn)式的,邏輯性不強(qiáng)。但是佛教理論有嚴(yán)密的邏輯,這叫“因明學(xué)”。我舉個例子,比如佛教討論人的意識,分成“八識”。前五識是“眼耳鼻舌身”,就是視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺,這個好理解。但佛學(xué)說,人的心識運(yùn)行,遠(yuǎn)不是這么簡單,還有三個識,意識、末那識、阿賴耶識。

這我就不展開說了,這是佛教唯識宗的核心學(xué)說。你如果對它有一些了解的話,會發(fā)現(xiàn)這是一套非常縝密、完備的分類系統(tǒng)。我第一次接觸的時候,也被這種理論的簡潔、深刻、美妙感到折服。那你想,中國的知識分子剛接觸的時候,能不感到震撼嗎?

還有佛學(xué)討論問題的尺度非常大。

原本的中國文化中,莊子的境界就夠大了,“北冥有魚,其名為鯤,鯤之大,不知其幾千里也”,那已經(jīng)是極盡夸張了。但是跟佛教講的世界比,還是太小了。

佛教講空間,動不動就是“三千大千世界”,按現(xiàn)在的話來說,大概就是10億個太陽系那么大。講時間呢,從一“剎那”,就是毫秒級別的時間,到一大劫,大概是十幾億年的時間,再到百千億劫,再到“阿僧祇劫” ,就是1后面140個零,那么多年。已經(jīng)完全突破了人能從日常生活中獲得的想象。

是的,蘇東坡在黃州,就是進(jìn)入了這個尺度的精神空間。沒看見《赤壁賦》里的那一句嗎?“寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟” ,還有這一句:“蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也。”就是受佛學(xué)影響的、極大思考尺度的體現(xiàn)。

那問題又來了:蘇東坡進(jìn)入了這個精神空間之后,對他的人生突破,有什么幫助嗎?

自我超越

聽到這兒,你可能會說:哦,原來如此,蘇東坡能夠自我解脫,突然創(chuàng)作力大爆發(fā),原來是因?yàn)榉饘W(xué)啊?就是放下了、想開了、什么都不在乎了唄?確實(shí),在很多人看來,佛學(xué)就是躺平,就是消極悲觀,就是看破紅塵。但是請注意,佛教教義不盡如此,它里面也潛藏著一種積極進(jìn)取的精神。

我舉個例子。比如,你怎么理解佛學(xué)的那個核心概念“空”?請注意,空不是無,不是沒有。很多人都覺得,人都是要死的,世界終究是要?dú)绲模碎g的各種功業(yè)也都是過眼煙云,所以,做什么都沒有用。其實(shí),很多佛學(xué)經(jīng)典都反對這種消極的看法。

佛學(xué)里的“空”,不是有,也不是沒有。當(dāng)佛陀說“萬法皆空”的時候,他不是在說這個世界毫無意義,他是在說這個世界所有的事物都沒有一個固定不變的實(shí)體,它們都像水、像大海一樣在流轉(zhuǎn)變化,充滿著無限的可能。那推論就來了:所以,你可以積極進(jìn)取,把世界變成任何你理想中的樣子啊。

就像我問你,你今天有空嗎?你說,有空。別看這個“空”字變了一個聲調(diào),基本意涵沒有變。你站在佛學(xué)的角度看,那意味著什么?不是什么都沒有,而是意味著,你愿意接受我的邀請,允許我們之間接下來會發(fā)生各種可能性。你看,這個“有空”,是不是意味著我們生命的可塑性?

就拿蘇東坡開墾的那片東坡土地來說,本來,它只是50畝荒地。請注意,不是荒廢的耕地,是一片荒廢的營地,所以上面到處都是荊棘瓦礫,當(dāng)年又遇到大旱,這本來不適合耕種。蘇東坡把它整理出來種地,這是一種主動積極的創(chuàng)造;水從哪里來?怎么清理出一口暗井?種什么品種的糧食?這又是在無窮的可塑性中主動積極地創(chuàng)造;已經(jīng)把地種上了,怎么給這塊地取個名字,不僅是因?yàn)樗拷S州的東門,蘇軾更是在白居易的詩中找了這么兩個字,給它命名,順便把東坡變成了自己的一個雅號,這也是在主動積極地創(chuàng)造;甚至包括蘇軾要不要親自去下地干活?他在古往今來那么多人格榜樣中找到了陶淵明,說原來讀書人躬耕土地也不丟人,這又是對自己士大夫的生活方式的主動積極的創(chuàng)造。

這片養(yǎng)活蘇東坡全家20幾口人的耕地,黃州東坡,可能是中華文明史上最有名的一片耕地了,它不是生來如此的,它本來也可以歸于寂滅,但是,蘇東坡不允許,是蘇東坡在無窮無盡的可能性中,用自己的汗水、謙遜、知識,甚至是活下去的熱望,一點(diǎn)點(diǎn)、一步步地把它從一片虛空當(dāng)中創(chuàng)造出來的。

還有一點(diǎn),佛學(xué)發(fā)源于印度,它在印度本土,是作為婆羅門教的一種對立面、一種解構(gòu)性的力量存在的,所以,它在印度反而漸漸消失了。但是,當(dāng)佛教傳入中國之后,和中國儒家的那種“天行健君子以自強(qiáng)不息”的積極進(jìn)取精神結(jié)合之后,它變成了一種嶄新的、更有活力的東西。你想,中國歷史上,如果一提到不懼艱險(xiǎn)、不屈不撓的進(jìn)取精神,我們最先會想到誰?西天取經(jīng)的唐僧啊。還有誰?先后六次東渡才最終成功的鑒真和尚啊。你看,都是高僧。

是的。佛學(xué)不僅指向超然出世的頹廢精神,也可能通往超然入世的偉岸人格。這個既超然、又入世的新配方,就是在中國本土加上儒家精神,才研制出來的。而蘇東坡就是其中的人格代表。

蘇東坡的佛學(xué)水平,其實(shí)一直是被佛學(xué)界質(zhì)疑的。南宋的時候,就有禪師說他,根本就沒有入門。

那這種批評有道理嗎?我看朱剛老師在《蘇軾十講》里說,是有道理,但這就對了啊!蘇軾是詩人啊,他可不能像真正的高僧那樣,完全泯滅主客體之間的對立,那還怎么審美?審美、審美,總得有個可以審的美的對象啊。你聽《赤壁賦》里的這幾句:“惟江上之清風(fēng),與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之無禁,用之不竭。是造物者之無盡藏也。”你看,蘇東坡還是在追求聲色,追求審美,他雖然喜歡佛學(xué),但是他畢竟不是高僧,他并沒有接受佛學(xué)中那種徹底寂滅的安靜,他在佛學(xué)中拿到的最寶貴的東西,其實(shí)是一種精神:超越精神。他把儒家的進(jìn)取和佛家的超越,再加上自己的生命力,為中華文明鍛造出了一種全新的精神范式。

黃州的蘇東坡,本來是陷入了人生的低谷。如果是一個傳統(tǒng)的儒家士大夫,面對這樣的逆境,基本上只有兩個選擇:“達(dá)則兼濟(jì)天下,窮則獨(dú)善其身。”要么你有權(quán)有勢,那就去拯救天下;要么你沒權(quán)沒勢,那就管好自己就行了。這是一個二元的困境。

但是蘇軾在黃州,這兩條路他都走不通。兼濟(jì)天下是不用想了,皇帝不讓,獨(dú)善其身呢,他不甘心。

那怎么辦?蘇軾開創(chuàng)了第三條道路:一方面,我一個筋斗云翻出去,“超越而融于宇宙”。把自己放到無限的空間和時間里,在宇宙級別的尺度上,你們爭奪的那些權(quán)力、財(cái)富、地位,都是過眼云煙。另一方面,我一個折返跑,再一猛子扎進(jìn)這萬丈紅塵里,江上清風(fēng)、山間明月,拿來拿來,這是我取之不盡用之不竭的寶藏。你管我是做東坡肉還是試著造酒?是寫詩填詞還是教百姓的娃念書認(rèn)字?我樂呵呵地做一切我想做的事兒。

林語堂所說的那個“不可救藥的樂觀派”蘇東坡就這么誕生了。

最后給你看一張圖吧。這張圖,是我請?zhí)煳膶W(xué)家高爽還原的,公元1082年8月12日的夜里、東經(jīng)115°,北緯30.5°,對,就是黃州赤壁的經(jīng)緯度,這就是蘇東坡曾經(jīng)抬頭看見過的星空,我們今天也看得到。

當(dāng)我們自己在現(xiàn)實(shí)中遇到那種既“打不過”又“不甘心”的兩難時刻,你就看一眼這張圖。在這片月色下,在一片驚濤拍岸聲中,蘇東坡告訴我們,其實(shí)你還有另一種選擇:先超越它,然后樂呵呵地再回來,過你自己的生活。

這就是我為你講述的1082年,蘇東坡生命中的,也是中華文明文明歷史上的奇跡之年。

我們下一年,1083年,再見。

致敬

公元1082年這期節(jié)目,我想最好的致敬,就是咱們把《赤壁賦》一起再讀一遍,讀出聲地讀一遍。

赤壁賦

蘇軾

壬戌之秋,七月既望,蘇子與客泛舟游于赤壁之下。清風(fēng)徐來,水波不興。舉酒屬客,誦明月之詩,歌窈窕之章。少焉,月出于東山之上,徘徊于斗牛之間。白露橫江,水光接天。縱一葦之所如,凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虛遇風(fēng),而不知其所止;飄飄乎如遺世獨(dú)立,羽化而登仙。于是飲酒樂甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮蘭槳,擊空明兮溯流光。渺渺兮予懷,望美人兮天一方。”

客有吹洞簫者,倚歌而和之。其聲嗚嗚然,如怨如慕,如泣如訴,余音裊裊,不絕如縷。舞幽壑之潛蛟,泣孤舟之嫠婦。蘇子愀然,正襟危坐而問客曰:“何為其然也?”客曰:‘月明星稀,烏鵲南飛’此非曹孟德之詩乎?西望夏口,東望武昌。山川相繆,郁乎蒼蒼,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荊州,下江陵,順流而東也,舳艫千里,旌旗蔽空,釃酒臨江,橫槊賦詩,固一世之雄也,而今安在哉?況吾與子漁樵于江渚之上,侶魚蝦而友麋鹿。駕一葉之扁舟,舉匏樽以相屬。寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮。挾飛仙以遨游,抱明月而長終。知不可乎驟得,托遺響于悲風(fēng)。”

蘇子曰:“客亦知夫水與月乎?逝者如斯,而未嘗往也。盈虛者如彼,而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也,而又何羨乎?且夫天地之間,物各有主。茍非吾之所有,雖一毫而莫取。惟江上之清風(fēng),與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色。取之無禁,用之不竭。是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適。”客喜而笑,洗盞更酌。肴核既盡,杯盤狼籍。相與枕藉乎舟中,不知東方之既白。

致敬穿越了至暗時刻的蘇軾,愿你我都能有心境感受江上之清風(fēng),山間之明月,享用造物者之無盡藏。

參考文獻(xiàn)

(戰(zhàn)國)左丘明 :《左傳》, 中華書局, 2022年。

(戰(zhàn)國)莊周《莊子》中華書局 ,2007年。

(唐)白居易/謝思煒 校注:《白居易詩集校注》,中華書局 ,2006年

(宋)李燾 撰:《續(xù)資治通鑒長編》,中華書局,2004年。

(元)脫脫等 撰:《宋史》,中華書局,1985年。

(宋)蘇軾 :《蘇軾文集》中華書局,2004年。

(宋)胡仔 纂集 《苕溪漁隱叢話》人民文學(xué)出版社,1993年

(宋)洪邁:《容齋隨筆》, 中華書局 ,2022年。

(宋)五燈會元(全三冊)釋普濟(jì) ,中華書局, 1984年

孔凡禮:《蘇軾年譜》, 中華書局,1998年。

朱剛:《蘇軾十講》,上海三聯(lián)書店,2019年。

林風(fēng)云:《東坡在黃州》,崇文書局,2025年。

林語堂:《蘇東坡傳》,湖南文藝出版社 ,2018年。

李一冰:《蘇東坡新傳》, 四川人民出版社, 2020年。

王水照 崔銘 :《蘇東坡傳》人民文學(xué)出版社 , 2023年。

薛瑞生:《蘇東坡詞全集注評》人民文學(xué)出版社,2023年

(美)塞德希爾·穆來納森 / 埃爾德·沙菲爾 /:《稀缺 : 我們是如何陷入貧窮與忙碌的》 ,浙江教育出版社,2022年

(法) 雨果:《悲慘世界》,人民文學(xué)出版社 ,2015年

張惠民、張進(jìn):《士氣文心:蘇軾文化人格與文藝思想》,人民文學(xué)出版社,2004年。

何忠禮:《蘇軾在黃州的日用錢問題及其他》》,浙江大學(xué)學(xué)報(bào),1989年。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司