- +1

清代秘密結社“天地會”的世界——從洪門“五祖”談起

2025年9月23日,韓國成均館大學歷史學系李平秀教授應邀在復旦大學歷史學系作題為“清代秘密結社‘天地會’的世界——從洪門‘五祖’談起》”的學術講演。這次活動也是“復旦大學歷史學科一百周年志慶系列講座”之一,由復旦大學歷史學系戴海斌教授主持,復旦大學歷史學系劉平、周健、復旦大學馬克思主義研究院王旭、華東師范大學歷史學系董佳貝等老師參與活動。本文為主講人發言稿,末附現場提問和交流內容的整理稿。

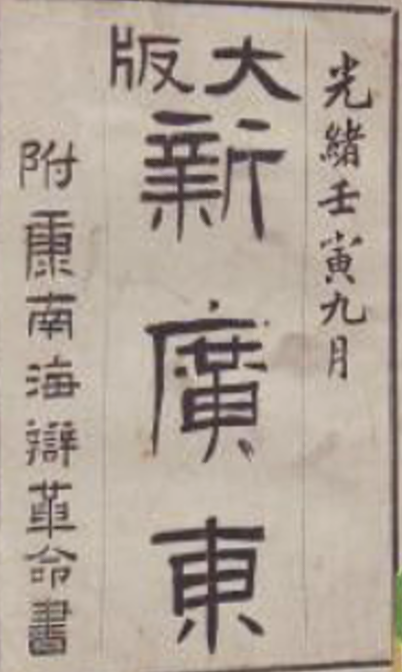

李平秀著:《帝國的抵抗者們:清代中國秘密結社天地會的世界——從誕生到發展》,成均館大學出版社,2025年

今天給大家報告的題目是“清代秘密結社‘天地會’的世界”,內容大概分兩個部分:一是傳統天地會在18世紀中期至19世紀中期的出現和活動;二是近代天地會在19世紀末期至20世紀初期的發展與變形。我在今年出了一本新書,是在博士論文基礎上修訂而成,也大致包含了這次報告的內容。

一、18世紀中期至19世紀中期:傳統天地會的出現與活動

(一)天地會的起源傳說

上世紀香港武俠片風靡東亞,在我讀研究生期間,一部分以天地會為創作背景的武俠片在韓國上映,我觀看了《鹿鼎記》《新少林五祖》等影片,它們深深地吸引了我,也讓我萌生研究清代秘密結社的想法。其實武俠片所描述的“天地會”有真實的一面,也有虛構的一面。前一方面是,天地會確是一個擁有“反清復明”政治理念的秘密會社;后一方面是,武俠電影里出現的例如“少林五祖”創建天地會等起源傳說,我到現在也沒有發現相關證據,在我看來,應為虛構。

《新少林五祖》電影海報

在天地會起源傳說中,“少林五祖”是該組織重要的起源人物。據民間傳說,康熙年間,少林寺僧人奉命平定“西魯番”叛亂,戰后為奸臣構陷,以致清廷火燒少林寺,這場大火中只有五名僧人最終幸存。正是這五名僧人隨后創立了天地會。這些情節多出現于武俠小說或武俠電影中,比如金庸小說里就有類似情節。但有一些研究者也相信這些內容,認為“少林五祖”創立天地會的說法是能成立的。

為研究天地會起源傳說,我多次到中國開展過田野調查。10年前,我去過一次登封少林寺。那時我的中文還不是很好,但我爭取到一個機會,詢問了一個和尚:“你好,聽說清初康熙年間少林寺著火了嗎?”雖然那時我滿懷期待地看著他,但他說:“好像沒有,康熙年間沒有發生過,之前或之后有,但康熙年間沒有。”

活動現場照片

值得注意的是,起源傳說里的“少林寺”,不是河南登封的少林寺,而是福建的南少林寺。我也去過一次福建南少林寺,在那里,我又詢問工作人員:“這個寺廟康熙年間著火了嗎?” 他們說:“這個地方,在康熙年間著火過幾次。因為康熙初年,鄭成功到臺灣后,朝廷下令封鎖臺灣,當地官府落實相關指令時,便把南少林寺周圍所有的寺廟都燒掉了。”起源傳說里所講少林寺著火的故事,歷史背景應當為此。起源雖是“傳說”,但也有一定的真實背景。所以我認為,南少林寺的周圍福建地區應該有天地會創業的相關歷史依據。

位于福建省莆田市的南少林寺

李平秀在福建地區做田野調查(2006年)

與南少林寺相關的天地會最初起源地,一在福建東邊,一在福建西邊。那時,我坐了兩天大巴,從福建東邊到了西邊,朝著漳州方向行進。到漳州后,我便開始前往天地會的發源地——高溪廟。福建省人民政府在1991年認定這個地方為天地會創建地。我進去后發現相關資料很少,于是又問了幾句:“這個地方真的是天地會起源地嗎?”工作人員說:“對對對。”我又問:“有沒有證據?”他說:“有證據。”我問:“在哪啊?”他說起源傳說里有一個刻有“反清復明”字樣的白石香爐,但此香爐為其他寺廟搶走,現已不在高溪廟中。

位于福建省漳州市的高溪廟

位于福建省漳州市的高溪廟

從歷史傳說上看,天地會初傳之地似在觀音亭。但我到達漳州云霄縣觀音亭時,找了半天也沒找到白石香爐。在工作人員指引下,我又去到五公里以外的下普庵。在這里我終于找到了“白石香爐”。按起源傳說,制作香爐的白色石頭下方應刻有“反清復明”四字,我于是問工作人員是否可以抬起來,看下方有沒有這四個字。結果他回答說,這個香爐已經無法挪動,無法查看。

位于福建省云霄縣的下普庵

下普庵所見傳說中的“白石香爐”

最后我也沒找到起源傳說的確鑿證據。上世紀八十年代,中國第一歷史檔案館整理出很多相關檔案,其中也沒有天地會起源傳說的相關依據。但我認為,起源傳說究竟是真實發生的,還是人為構建的,其實并不重要,最重要的是參加天地會的人,他們都相信天地會就是由“少林五祖”創立的,這才是關鍵。進入20世紀后,天地會一直傳承發展,直至現在,一代代天地會成員都相信這五個人創立天地會的說法。所以我認為更重要的是理解天地會起源傳說的演變過程。

(二)天地會的創業

那么,天地會創立的相關歷史,從檔案資料來看是怎樣的呢?乾隆五十一年(1786)十一月,臺灣發生了由林爽文領導的叛亂,當時口號為“保明反清”。清廷派十萬大軍,花了一年時間來鎮壓叛亂,這是乾隆“十全武功” 中的第七次,有較大的影響。當時乾隆帝讓閩浙總督伍拉納調查叛亂的實情。據伍拉納調查后的奏報,可判斷天地會創立于乾隆二十六年(1761),創立地點就是福建漳州高溪廟,創立者為洪二和尚,真名鄭開。從檔案可見,乾隆二十六年天地會正式成立,但過了25年,清廷才知道它的存在。在此前天地會的情況都未被朝廷所知曉,地方上也不知道。天地會在25年里都是秘密在福建地區傳播。

1787年前后,天地會組織規模持續擴張,并接連組織多起叛亂。乾隆五十七年(1792),清朝最終在重修《大清律例》的過程中,明確制定了對于天地會的處罰規定,將對它的處罰添加入“謀反律”中。在天地會秘密傳播的前25年中,其政治能量并沒有得到朝廷的確認,但在1792年,清朝廷直接使用國家權力,在《大清律例》中將天地會的組織和行動放到了“謀反罪”的高度,進行相應處罰。《大清律例》中明確了“天地會”這一名稱,并認定它是企圖謀反的異端結社。可以說,“天地會”這一名稱所具有的政治力量,實則是清朝國家權力自行賦予的,并通過《大清律例》對外公布, 正式承認。

(三)傳統天地會的組織原則與創建機制

就天地會-洪門的組織原則而言,拜天為父,拜地為母,拜洪為義姓,天地會首領稱為“大哥”。以天為父,以地為母,以洪為義姓,構建出一個虛構家族——洪門,它在官方機構、宗族社會之外,成為了非正式的第三類社會組織。官方對這種超出現有秩序之外的第三類社會組織比較警惕。一般而言,秘密會社的創建機制有四個部分:一是起源傳說;二是招募會員的方式;三是入會儀式;四是秘密暗號。天地會的創建也離不開這四個重要元素,下面我將一一分析。

1.起源傳說

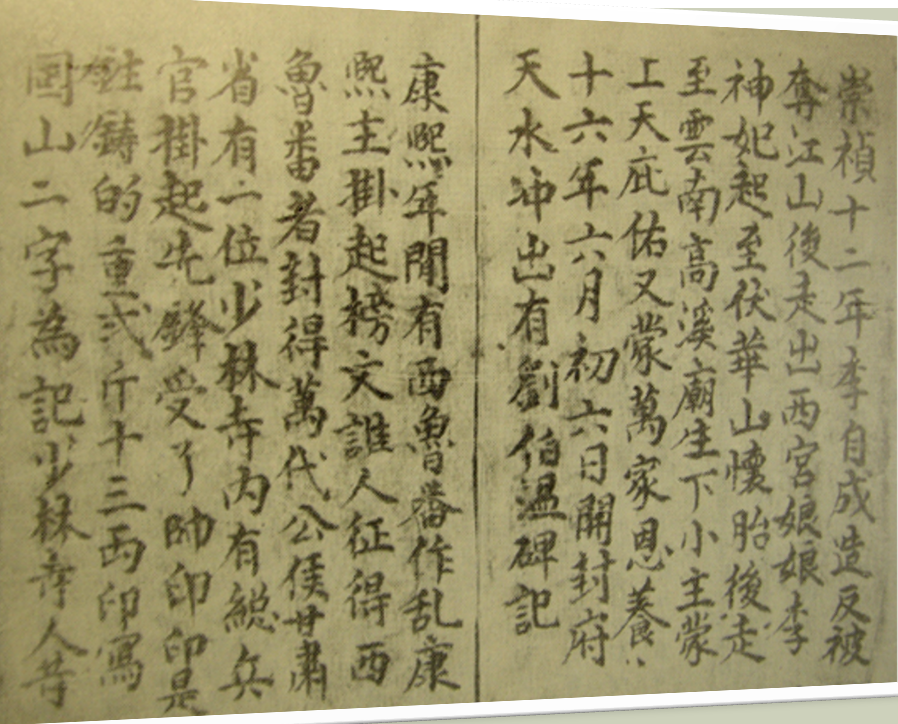

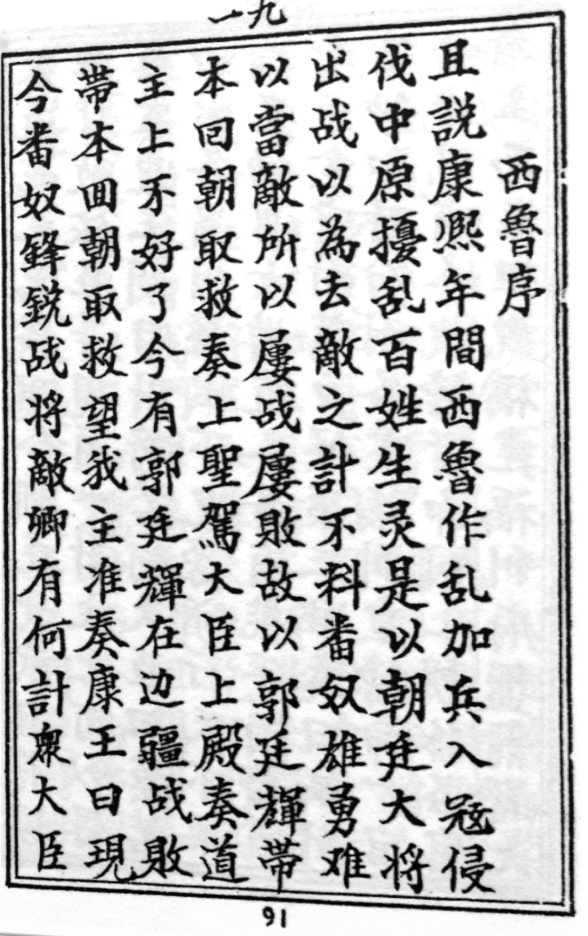

先看秘密結社的起源傳說。圖一是1811年廣西姚大羔本,內容不到1000字,非常短;圖二是1892年加拿大洪門錦囊本。1811年版本主要提到了“五祖”創立天地會的傳說。1892年版本不僅涉及康熙、雍正年代的內容,還提到了“前五祖”、“中五祖”和“后五祖”,越來越多人物登場,內容得到了極大地擴充。前面不到1000字的內容,后來發展到一本書一樣厚。實際上,這是100年來加入天地會的成員不斷增添內容而導致的。

廣西姚大羔本(1811年)

加拿大溫哥華錦囊本(1892年)

2.招募會員的方式

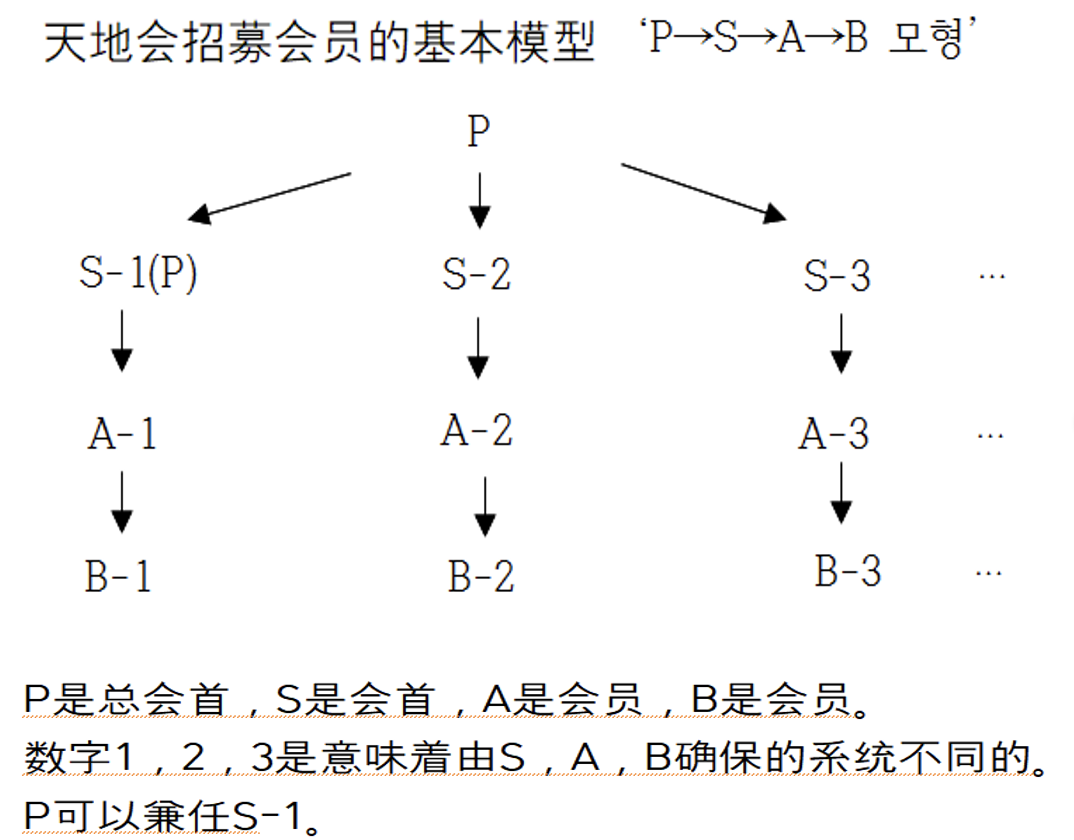

天地會加盟會員的基本模式如下:P是總會首,第一次提出要組織天地會的人就是P。S1、S2、S3這些人,一般是P的親信,并為P招募至天地會中,這些人大概有5到6個。接著S1、S2、S3等,分別招募A1、A2、A3等人。A1等人再持續招募新人,如此累積。

我發現最初天地會的規模其實很小,沒有層級,雖經反復招募,但范圍并不大。比如廣東地區早年的P-S-A-B招募路徑中,據統計,大規模的結社大致有80-100人,小的結社只有20-30人。

天地會招募會員的基本模型

經過多年的持續傳播后,至嘉慶年間,天地會在廣東地區不斷擴張,規模龐大。陳姓、陳禮南兩名天地會會員,在此期間共招募新會員約600人。因陳姓的傳播,天地會擴散至廣州府新寧縣、新會縣、龍門縣和慶州府景山縣;因陳禮南的傳播,天地會擴散至廣州府東莞縣、增城縣。自18 世紀初,天地會從福建傳到廣東以后,20年間,廣東幾乎所有地方都有天地會活動。

3.入會儀式與秘密暗號

光緒《香山縣志》卷二二,記載了道光二十二年(1842)廣州三合會的入會儀式場面:

每次入會儀式,亞馬頭戴紅巾,身穿白衣,設彩旗,旗子上寫上彪、□、□、□、□字樣,擺放在五方。 ……建造三重門,每門都有兩人拿著刀站成八字形。 入會者匍匐爬進刀下,說“仔”入會者赤身披發,跪拜木頭,誦讀36咒。 割破手指用鮮血發誓。 接受銀魚和三角部,部內使用“參天宏化”四個字。 把辮子扎成兩股,形成一個圈。 頭目叫天霸拳,在前額前;士師叫地霸拳,在后腦;機會員叫人霸拳,在左耳;新會員叫畫霸拳,在右耳。 穿戴整齊,身上披著短袍、有花紋的腰帶、藍布襪、尖鞋、從鞘中拔出的刀。 彼此見面問姓,分別用“洪”或“三八二十一”來回答,就知道是這會里的人。 不愿受教者稱皇子,虛受者稱椰子,諷刺。每個入會者交1元或360枚硬幣,稱為祝壽殿。不知其隱語與暗語者,必遭劫掠。

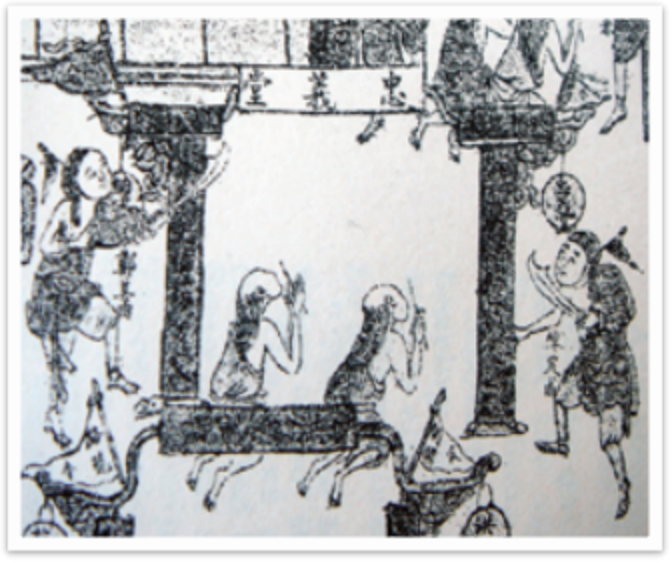

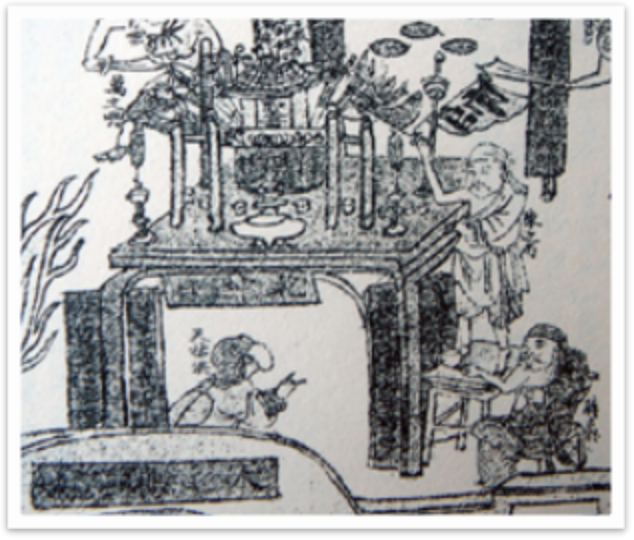

1870年代,一位新加坡警長W. A. Pickering發現很多華僑都積極加入當地天地會,非常感興趣,并在此后也尋求加入該組織。據當時記錄入會儀式的圖像材料,我們可以看到,入會者需要經過洪門、忠義堂、木陽城東門三關,最后在紅花亭歃血為盟。這些圖片很好地解釋了《香山縣志》所反映的同時代的入會儀式是如何具體操作的。

第一關:洪門

第二關:忠義堂

第三關:木陽城東門

歃血為誓:紅花亭

舉行天地會入會儀式的場所通常被稱為“香堂”,香堂這一舞臺本身象征著“木陽城”。木陽城是天地會在“堂”中設置的神圣場所,每當舉行入會儀式或定期聚會時,都起到核心作用,是絕對不允許外部人士進入的禁區,這里是一個想象中的、具有宗教意味的樂園。

值得注意的是,在“歃血為盟”的紅花亭中供奉一個排位,排位上寫的便是“五祖”。入會者都相信“五祖”創立了天地會,在很多地方都能看到相關儀式。天地會“反清復明”的基本思想也融合于入會儀式中,在1808年廣西巡撫恩長奏折中,可以看到天地會入會誓約中明確寫有“復明除清”“奪回真主江山”等文字。

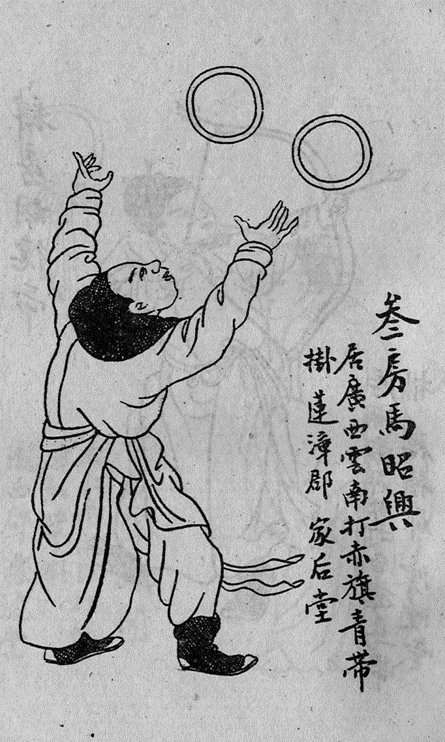

天地會起源傳說中最重要人物就是“五祖”,反映在入會儀式中,可以看到儀式會供奉“五祖靈位”。“五祖”即最初創立天地會的五個和尚,他們在起源傳說中原本無名,但隨著傳說的流傳和改造,“五祖”都有了對應的姓名,甚至出現了相應的人物形象。如大英博物館藏“蕭一山本”即是證據。

長房蔡德忠

二房方大洪

三房馬昭興

四房胡德帝

五房李識開

入會儀式非常重要,通過結社的各種暗語和隱語,增加了以“結拜兄弟”重生的新舊會員之間的平等性和一體感。結合當時的社會經濟條件,天地會發展為起義或叛亂形態時,結社儀式的布置,處處暗含著其政治理念——“反清復明”。非日常而又嚴肅進行的“歃血盟誓”儀式,對成員而言,是一種宗教性的救援。天地會舉辦入會儀式的地方,既是交換與日常生活相關的各種意見或信息的地方,也是為解決結社內部各種現實問題而定期聚會的場所。在此過程中,以結社創始人“五祖”(少林五僧)為中心,天地會的重要人物通過祭壇牌位而被供奉,受到新舊會員的崇拜,由此天地會的入會儀式很好地發揮了結社崇拜始祖的功能。

總之,如果將儀式定義為“象征行為的總體”,那么天地會的入會儀式則將桃園結義的原理與其創立目的相結合,通過此種形式化的“儀式”來打造天地會的風范。

(四)傳統天地會的主要活動

傳統天地會的活動類型主要分為四種,即互相扶助型、不法經濟型、文化習俗型、政治型。“互相扶助型”指天地會成員在日常生活中,如婚禮、葬禮、疾病、事故、財產保護上的互助;“不法經濟型”指利用天地會這一結社力量所從事的非法經濟活動,如公開掠奪、商品走私等;“文化習俗型”活動主要體現在南方地區的宗族型械斗;“政治型”的行動主要包括以“反清復明”政治理念為指導的持續起義和叛亂。

天地會在19世紀中葉不斷傳播擴散,并在國內外形成多個分派,如國內的三點會、三合會、小刀會,海外東南亞華僑地區的義興會、義福會、共濟會,歐美華僑地區的致公堂、義興堂等等。

史料中也可窺見天地會蔓延的情況。嘉慶二十年(1815),福建道檢察御史孫升長奏折指出:

近聞廣東省有三合會名目,其始不過糾結無賴貧民,欺壓鄉里,嚇詐財物。但此會一立,入其會者可以帖然無事,不入其會,則未免橫被欺凌,眠食難安。所以刁詐之徒,多借此會以欺弄愚民。而良善之家被其挾制,亦不得不暫從,以圖安身之計。脅從日眾,漸至盈千累萬,蔓延各府州縣俱染此習。

道光十年(1830),河南道監察御史彭玉田在奏折中指出江西山區“藏匿奸邪”,有“添弟會”又名“添刀會”,千百為群,以劫掠搶奪為常事,活動地區命案頻發,但官府差役多“會中之人”,在查辦案件時“含糊了事”,以致“百姓見官不能作主,只能勉強入會,接保身家”。官府的“冷處理”迫使更多百姓不得不加入“天地會”以保全身家。

道光十一年(1831),湖廣監察御史馮贊勛在奏折中提到“聞匪徒結拜多年,勾連凡五六省,名曰三合會,人數不可紀極,其黨分為五房,福建為長房,廣東為二房,云南為三房,湖廣為四房,浙江為五房”。可見天地會在全國范圍內的蔓延情況。值得注意的是,馮贊勛本人一定對于天地會的起源傳說有所耳聞,并在奏折中化用了傳說的內容,只不過將原本指稱“五祖”的“五房”改造成了指稱“行政區劃”的“五房”。

從《郁林府志》也可知,1850年前后,天地會活動在該地極盛,尤其道光二十四年(1844)至同治八年(1869)之間極為“猖獗”,幾乎每個村落都有天地會首領——“大哥”。

19世紀中期后,天地會開始組織大規模叛亂,在此過程中,整個廣東省的天地會都有積極參與。如咸豐四年(1854)廣東地區的天地會叛亂,也被稱為“洪兵起義”,叛亂的首要目標是占領廣州城,并借此為根據地,實現天地會的政治理念——“反清復明”。我通過研究發現,此次起義的總會首為陳淞。陳淞的天地會集團為推翻清朝,公布了“討大清檄文”,懸掛諸如“復明統帥大元帥洪”之類以“復明”為號召的將軍稱號,并在致英國領事信中,主張驅逐異族清朝,立大明皇帝。“討大清檄文”指出清王朝已然失去“天意”的支持,即失去了統治合法性,并在文末段落明確點出滅亡清朝,建設明朝(漢人王朝)的必要性。

二、19世紀中期到20世紀初期:近代天地會的發展與變形

從18世紀中期到19世紀中期這一百年里,天地會出現并開始活躍,進入近代后,即19世紀末期到20世紀初期,天地會是如何演化與變形的呢?我認為這個問題很重要。簡單來說,情況發生了變化,有新的因素出現:第一是帝國主義入侵;第二是立憲派登場;第三是革命派登場;第四是軍閥的興起;第五是民國成立后,社會團體的成立以及政黨政治的發生。這五個因素使天地會開始“變形”。

(一)近代天地會對帝國主義入侵的反抗

舉個例子,1898年,法國占領廣州灣,發生了“廣州灣事件”。天地會本來沒有反帝國主義的性質,但現在情況改變了。反抗法國的時候出現了一個奇怪的現象,三點會(天地會分支)擱置了“反清復明”的政治理念,選擇和清朝國家權力合作,共同反抗法國。天地會的政治理念——“反清復明”,在外來侵略的沖擊下,折射出了“中華民族與外來侵略者的對立”。

(二)近代天地會與立憲派

我們或許會認為,天地會以“反清”為政治主張,應當和立憲派沒什么關系。但我在研究中發現,戊戌變法失敗后,一部分立憲派人士在家鄉發動“地方自治”運動,其中最有名的一位叫歐渠甲,他寫了一本書《新廣東》。廣東何以成為“新廣東”,讀完后我發現,其中竟然有一半都涉及天地會。立憲派所倡導的“地方自治”運動推動了天地會政治話語的生成,作者在《新廣東》中認為需要與廣東最大的民間勢力天地會聯手才能實現。可見,立憲派將天地會視作了實現地方自治運動的民間動力。

歐榘甲著《新廣東》(1903)

(三)近代天地會與革命派

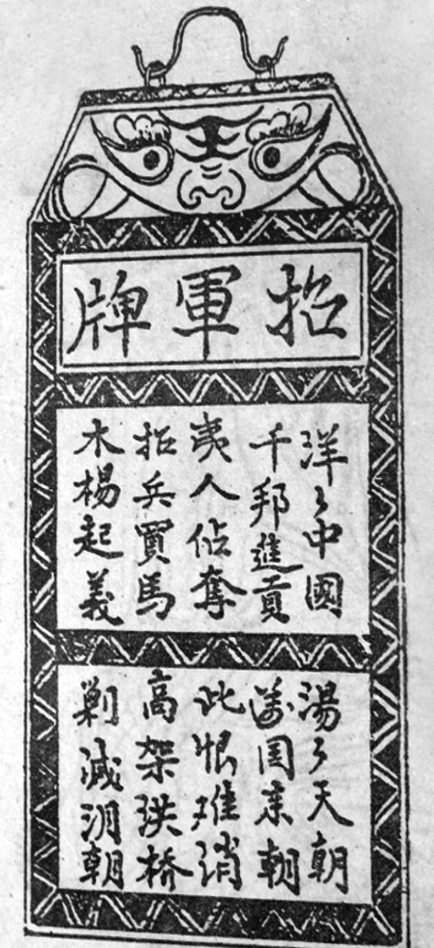

革命派與天地會本來就有聯系,兩者的政治理念相似。大英博物館藏天地會“招軍牌”中有“洋洋中國,千邦進貢,夷人占奪,招兵買馬,木楊起義,湯湯天朝,萬國來朝,此恨難消,高架洪橋,剿滅清朝”的相關表述。天地會的“反清復明”之說和同盟會的“驅逐韃虜,恢復中華”政治理念趨同。

但革命派與天地會的關系并非簡單的動員-被動員關系,并非革命派利用了天地會的民間力量,對天地會進行單方面的動員,而天地會本身無革命意向,始終處于被動的角色。這樣的敘事難以解釋辛亥革命時期興中會與同盟會所進行的10次武裝起義中,天地會何以作為革命主力軍參與其中甚至成為武裝起義的實際指揮者。

大英博物館藏天地會傳單“招軍牌”

1907年防城起義中,起義軍以“中華國民軍南軍都督”王和順的名義發布《告粵省同胞文》(1907年9月3日),其性質與安民告示類似,主要內容為四部分:第一,中國被清朝控制已有兩百六十年之久,生靈涂炭,釀造揚州十日、嘉慶屠城、廣州十日等慘劇,雖在粵省爆發太平天國運動,但最終未能驅逐滿人。第二,王和順很早便為伸張正義投身洪門,以“反清復明”為宗旨在南寧等地奮戰數載,此處的“明”指中國,而“清”指滿人,所以他并不是在為朱家盡忠,不是為恢復明朝,而是為中國浴血奮戰。

在1907年,天地會根據當時武裝起義的情況,重新解釋了“反清復明”的政治理念,王和順雖為秘密會黨會首,但并未消極等待革命派的動員,而具有較強的主動性和自覺性。王和順在布告中還指出,在與孫中山的接觸過程中,他了解到治國根本的“民主主義”,領悟到要以自由、平等、博愛精神打倒專制,建立民主立憲政體。王和順以“中華國民軍南軍都督”身份發動武裝起義,呼吁粵省同胞參與偉業,鼓舞國民士氣,驅逐滿人政權。可見辛亥革命時期,革命派與天地會之間的關系為雙向合作,而非革命派對天地會的單向動員。

天地會首領王和順

辛亥革命后,清朝被打倒,民國成立,“反清復明”政治理念的重新設定變得不可避免。民初天地會的政治理念,保留了清代洪門遺產,并為其注入了辛亥革命精神,強調民族主義的發揚,民權主義的伸張,民主和社會主義的擴大,推崇保持真正的共和。

(四)近代天地會與軍閥

民國初年的政局狀態被稱為“軍閥時代”,而一些天地會首領也在此時蛻變成“軍閥”,如桂系軍閥陸榮廷。陸榮廷為天地會“大哥”出身,清末時期,他所領導的在廣西活動的天地會集團被編入清軍,后在辛亥革命時掌握政權,民國初年一變為“軍閥”。天地會首領蛻變成軍閥的過程,就如蟲破繭、成蛾的過程一樣。天地會(蟲)身份先轉變為清軍(蛹),再于辛亥革命后轉變為軍閥(蛾)。經過清末民初的政治激變期,天地會轉化成為軍閥這一新的組織體。

陸榮廷

(五)近代天地會與政黨政治

民初共和政體建立后,各種社會團體和政黨開始如雨后春筍般涌現。清末革命黨領導人、天地會領袖、湖南出身的譚人鳳,注意到上述情況,并試圖通過“改良”方法,將天地會變成合法的社會團體。他將湖南天地會改造成了“社團改進會”。據現有研究可知,譚人鳳相信天地會的起源傳說傳說,在成立“社團改進會”時追溯洪門歷史,相信洪門是由200余年前的“少林五祖”所創立,但他認為洪門推動“共和”的功勞在當下沒有得到應有的承認,為改變這一狀態,主張為先賢建立祠堂和祭祀活動,并將洪門進一步改良為“完美穩固之民黨”,融入民初政黨政治。

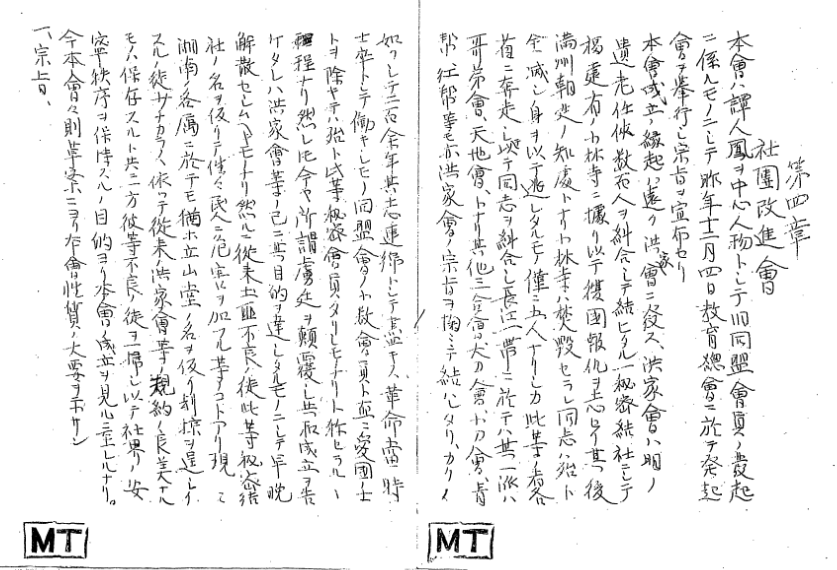

譚人鳳之子在湖南長沙成立了“社團改進會”湖南支部,以往受限于材料匱乏,學界對此組織的研究較少,我在日本“亞洲歷史資料中心”發現外務省外交史料館藏有與“社團改進會”湖南支部相關的檔案資料,詳細說明了該支部的組織情況。由此可見,“社團改進會”是對天地會等秘密結社進行合法化及公開化改造的最初嘗試。

譚人鳳

“社團改進會”湖南支部相關檔案,日本外務省外交史料館藏,編號:B-1-6-1-477

辛亥革命時期,加拿大及美國的洪門積極支持中國革命。1911年6月,舊金山同盟會在布告中強調:“洪門才是在中國提倡排滿革命的元祖。”孫中山在《洪門籌餉局緣起》一文說:“我洪門創設于美洲已數十年矣,本為合大群、集大力以待時機而圖光復也,所謂‘反清復明’者此也。”

1925年10月10日,美國洪門致公堂整合海內外洪門勢力,最大限度地發揮自身政治能量,在美國舊金山召開了中國致公黨全國第一次代表大會(五洲洪門第四次懇親大會),改洪門致公堂為“中國致公黨”,陳炯明任首任主席,由此洪門被改造為近代政黨。1931年,中國致公黨第二次全國代表大會召開后,中國致公黨總部遷往香港。直至今日,中國致公黨仍是中國八個民主黨派之一。

五洲洪門第四次懇親大會合影

三、結語

秘密結社是理解傳統/近代中國的重要關鍵詞,也是傳統/近代中國社會的尺度,為理解中國近代史提供了多種視角。天地會在近代中國的政治、經濟、社會、文化等方面起到了長期而持久的重要作用。在我看來,在傳統/近代中國領域,堅持研究秘密結社——“天地會”是一項極為重要的工作,對以天地會為代表的秘密結社進行深入細致的研究,可以為探索中國近代史研究的新模式提供可行性。

活動現場照片

主持人總結

戴海斌(復旦大學歷史學系):非常感謝李平秀教授給我們帶來內容充實又精彩的報告,我個人也收獲很多。首先,李教授研究洪門(天地會),打通了從傳統到近代的脈絡,看似講清史問題,其實延伸到近代,從天地會的起源、發展到近代“變形”,貫通考量,體現了歷史研究的連續性。其次,李教授厘清了天地會的事實與傳說,特別是“少林五祖”與天地會的起源傳說,這一研究是去偽存真的過程,就像辨偽古史一樣,需要文本和史實的細致辨析,這在研究秘密社會時特別重要,也更難處理,因為里面存在著很多“神話”,這也是李教授特別著力的部分。第三,講到近代部分,李教授特別揭示了天地會和中國革命的關聯,重新審視了洪門與革命黨人的關系,認為在辛亥革命中,并非革命黨人單方面動員天地會,二者當為合作關系,而非動員與被動員的關系。其實很多天地會成員是近代歷史上“被遺忘的革命家”,革命史敘述在形成過程中,往往會自我合理化,早期革命中的多元力量,可能本是“眾聲喧嘩”,革命成功后,一些力量和聲音會被邊緣化,甚至被遺忘,李教授的報告很好地提示并說明了這一點。第四,李教授一方面收集、整理秘密會社的內部文本,從全世界的博物館、圖書館尋找資料;另一方面利用官方檔案,尤其是日本外務省調查報告,內外結合,處理問題,推動了研究進展。第五,李教授雖然自謙中文水平不佳,但報告講得很精彩,還使用了中文里微妙的比喻修辭,用“蟲”“蛹”“蛾”的比喻,說明天地會首領到清軍、再到民初軍閥的蛻變過程,形象而生動,這一點尤其值得喝彩。

現場提問與交流

劉平(復旦大學歷史學系):李教授今天講的內容把中國洪門從起源到參加近代革命的歷史梳理得非常清晰,如果我給研究生開這門課,可能要講一個學期,但李教授在一個多小時里就梳理清楚了,還提出了自己的觀點,用到了新發現的材料,這是非常好的研究。從我個人的角度,想談幾個問題。

天地會和哥老會可以被認為是一體兩面的,但我認為,二者終究是兩個系統。李教授講到譚人鳳時,直接稱長江流域相關組織為天地會,但實際上整個長江流域基本都是哥老會。天地會在乾隆五十一年(1786)林爽文起義被鎮壓后改名,改了幾十種名字,最有名的是廣東的三合會和廣西的三點會。在后來演變中,哥老會雖然受天地會影響,但和三合會卻形成了兩個系統,有相同之處,也有不同之處。比如哥老會在追溯起源時,只承認陳近南,基本不講“五祖”。“五祖”是天地會、三合會的說法。二者最大的區別在組織系統,哥老會講內八堂、外八堂,從大龍頭到小老板有八個層級,而三合會是五個層級。兩者的組織結構、起源傳統都有區別,研究洪門史可以把哥老會納入,但要注意他們后來的分化。當下有個現象是“有陽光的地方就有華人,有華人的地方就有洪門”,但除了臺灣地區哥老會,澳門、香港兩地和東南亞、澳洲、美洲、非洲、歐洲的洪門,基本都是三合會系統。所以我覺得研究時要適當區分哥老會和三合會。

關于天地會起源,我提供一些線索供參考。起源傳說中天地會的誕生時間——康熙十三年(1674),到有明確檔案記載的誕生時間——乾隆二十六年(1761),相差了89年,近100年,這段時間應怎么解釋?我曾看到“吳三桂創立天地會”的說法。這與三藩之亂有關,要么是吳三桂反清時創立了天地會,要么是清政府所招募的攻打吳三桂的力量后來創立天地會。可以查一下康熙十三年吳三桂叛亂的奏報,看能不能找到莆田少林寺(南少林寺)相關人員創立天地會的線索,這可能解決懸了百余年的學術問題。

另有一個補充,乾隆三十七年(1772),東南亞婆羅洲(爪哇)出現了羅芳伯創立的蘭芳共和國,據說成員全是天地會。我沒去過印尼和馬來西亞,不知道印尼國家檔案館是否有蘭芳共和國的具體資料。如果羅芳伯是天地會成員,那不可能天地會于乾隆二十六年剛創立,發展幾年時間便可以到婆羅洲建立共和國,只有這一組織已經存在很久,羅芳伯才可能利用天地會力量來統一當地華人。可以利用當地殖民地官員的原始記錄,進一步追溯天地會源流。

第三個問題是技術性的語言問題。您作為外國學者已經做得很好了,但讀中文文獻還要注意細節,對天地會改造過的漢字應加以仔細甄別。無論如何,感謝分享!

李平秀(韓國成均館大學歷史學系):針對第一個問題,即天地會與哥老會區別較大,二者對起源傳說的理解各異。我想說,我在研究中也關注到了二者的區分。二者在清中期以前區分較為明顯,到了清中期以后,尤其辛亥革命后,區別開始縮小,在此段時間內,有的天地會發展成三合會、三點會,他們或許有不同的名字,但都屬于洪門系統。民國初年,雖然湖南屬于長江流域,最為活躍的是哥老會,但譚人鳳本人閱讀過很多天地會的材料,并相信“少林五祖”為洪門始祖,所以在創立“社會改進會”時利用了“五祖”傳說,并提出建立“五祖祠”進行祭拜,這些都是可以理解的。

針對第二個問題,我想說我的關注重點并非是起源傳說本身,而是天地會成員如何改造起源傳說,起源傳說在流傳過程中如何演變的。我搜集、關注起源傳說的多個版本,發現經過100年,起源傳說的內容得到了極大的擴充。我更加關心虛構的故事如何能夠凝聚天地會成員,如何能夠構建他們的組織認同感。

戴海斌(復旦大學歷史學系):劉平老師提示了天地會起源的兩個重要線索,當然可以寫大文章,李平秀教授老師更關注起源傳說的演變過程,這是歷史研究的兩種思路。中國史研究領域,大家似乎很執著于尋找事情的“起點”,熱衷于爭論哪個最先開始、誰最先提出、何者最先形成,這大概屬于史實考證問題,若沒有直接證據的話,很難有結果,而且有些東西既然是“傳說”,可能根本也沒有可靠的證據。李教授的思路不是找具體起點,而更關注起源傳說的變化過程,這對后續歷史發展或有更大意義,也是一種研究思路。

另外,講到革命時期的天地會內部有不同系統,它們與革命的結合也有不同側重,比如兩廣有天地會、長江流域有哥老會,浙江還有光復會,所以一方面洪門有可追溯的不同系統,另一方面近代革命黨人對他們的利用也有區域性,這都是可以繼續討論的問題。

活動現場照片

周健(復旦大學歷史學系):李平秀教授的講座內容豐富而又濃縮,我已經認識他十八年了,今天才知道他是因為看了《新少林五祖》才開始研究的,這是個有意思的細節。40至50歲的人大概都受到過當時香港武俠電影的影響,甚至啟發了研究,從中能看出香港武俠電影在亞洲的傳播力。從學理上說,陳旭麓先生在1980年代就強調會黨在近代中國的重要性,以社會史視野研究中國近代史,會黨是重要部分,不懂會黨就沒法講中國近代史,我對此印象也很深。

關于起源問題,李教授關注到起源傳說的“真實”的一面,比如天地會會員對起源傳說是篤信的,“康熙十三年”的故事可能與真實歷史背景有關。這可以參考移民傳說的研究思路,理解傳說背后的真實:傳說是什么時候開始講的?開始講這個傳說反映了當時什么歷史背景?這不是考證真假,而是從虛構中發現真實,這一點很重要。我認為傳說背后的真實是可以討論的。

我想問一個問題,你剛才講到天地會有非法經濟活動,我好奇清代天地會的經費來源是什么?一個組織要形成、開展固定活動,錢從哪來?不能只靠搶劫,肯定也要做生意,籌集經費的制度或機制是什么?我比較感興趣。

李平秀(韓國成均館大學歷史學系):我在新書中用了一章的篇幅,來專門討論起源傳說出現的歷史背景和起源傳說中的細節,如果感興趣可以參看。

從天地會相關史料可以發現,新成員并不能隨意入會,成員進入天地會存在著一定的門檻,他們需要向天地會繳納一定數量的銅錢。一個會首在吸納成員的同時,也在吸收資金,組織成立后,各成員也需要在外籌措資金。但我的研究興趣不在經費研究,對此涉獵較淺。

王旭(復旦大學馬克思主義研究院):我也想談談關于天地會起源的問題。劉平老師剛才講過康熙十三年吳三桂、朱三太子的傳說。天地會起源傳說中,一種說法認為是吳三桂創立了天地會,另一種則認為是鄭成功創立了天地會。現在保存最早的天地會文獻是林爽文起義的供詞,從蛛絲馬跡中,顯示鄭成功創立天地會更合理,而吳三桂迎立明裔是假的。

近代以來,洪門傳說、天地會起源被革命黨建構,越追溯越早,江西、福建有民間學者說天地會在明末萬歷年間就有了,孫中山也說“晚明以降”,因為他們要秘密反抗,創立秘密儀式。所以天地會的演化是不斷疊加、不斷追溯的過程,真正以“天地會”為名的組織出現很晚,至少在乾隆后,乾隆以前沒有組織自稱天地會。因此,民間流傳的天地會因素、正式天地會組織的出現、近代天地會的庸俗化,本質上是組織演化的歷史。討論誰創立了天地會,基本不可能有結果,很難證明。我這只是補充,感謝李老師的精彩演講,我受到很多啟發。

李平秀(韓國成均館大學歷史學系):上周我在寧波開會(第十屆中國近代社會史國際學術研討會,2025年9月19-21日),做了一個有關“如何看待清代秘密會社問題”的演講。我認為天地會由三個不可分離的要素組成:其一為“反清復明”的政治主張,其二為團體互助性質,其三,我認為最為重要的是,在清代,對于中國南方的農民來說,加入天地會是謀求生存的重要手段,只有這三個要素合在一起才是天地會。天地會的有些分支可能偏重于“反清復明”的政治性,有些分支可能更偏重于經濟互助性,但我認為天地會最為重要的因素是,它對于會員來說是謀求生存的手段。如果沒有這個因素,天地會不可能持續存在這么長時間。

就天地會起源而言,我也認為乾隆二十六年(1761)之前天地會已經存在并開始活動,但就目前看到的檔案而言,找不到天地會在乾隆二十六年前創立及活動的證據。我期待將來能有相關的新史料出現,真正佐證這個觀點。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司