- +1

互市論:對“朝貢貿易體制論”的否定還是揚棄

《朝貢·海禁·互市——近世東亞的貿易和秩序》一書以“朝貢”“海禁”“互市”三大關鍵詞為核心,深入探討了14至18世紀東亞地區通商與外交結構的嬗變。自1996年以來,作者巖井茂樹陸續發表了一系列關于“互市”的重要成果,推動了朝貢體制研究向新的范式轉變。本書不僅是互市研究的集大成之作,同時也吸納了“朝貢”“海禁”領域的諸多前沿成果。因此,本書一經出版,中島樂章、岸本美緒、王尊龍、岡本隆司、豐岡康史等學者紛紛撰文評論。為避免與其他書評內容重復,筆者將從自身最為關注的通商制度,尤其是互市論的視角出發,簡要梳理本書的核心內容與要點,并在此基礎上就互市論研究的未來發展方向闡述所感所悟。

一、論點梳理:互市論的起源

本書各章節如下所示:

序 章 再論朝貢體制

第一章 明朝朝貢“擴大政策”與禮制“霸權主義”

第二章 貿易壟斷與明朝海禁政策

第三章 邊境社會與“商業熱”

第四章 十六世紀中國構建交易秩序的嘗試與互市

第五章 清代互市與“沉默外交”

第六章 南洋海禁政策的撤廢及其意義

終 章 互市中的自由與隔離

各章主旨清晰,基本按照歷時順序展開。至于何謂“互市”,作者在序章開宗明義:“互市廣義上泛指各種形式的交易,但作為一種貿易制度則特指在政府管轄下,于指定場所進行的交易活動,并配套實行征稅及對貨物、人員的檢查等管理措施。”

隨后,作者闡明了本書的寫作目的與問題意識,梳理并評述了以往關于朝貢體制的研究成果,指出了其中存在的諸多問題。有些研究過于側重“理論構建”,將本質上截然不同的貿易類型一并納入朝貢貿易的框架內進行討論,導致定義上的混淆;還有一些研究忽視了明朝海禁政策放寬后那些與“朝貢禮儀”無直接關聯的貿易活動,使得對朝貢貿易的理解僅局限于靜態層面,難以反映其實質變化。

圍繞上述問題,本書第一章和第二章從互市論視角出發,探討了明朝將所有對外貿易納入朝貢禮儀體制的全過程,即朝貢一元化制度的形成。第一章中,作者把明朝吸引周邊諸國朝貢使節團的舉措理解為再建“基于儒教世界觀的禮制霸權”。為實現這一目標,明朝不僅承認隨朝貢而來的貿易活動,還給予免稅優待。第二章中,作者考察了明朝的海禁政策——不僅禁止本國人出海,還禁止除朝貢貿易以外的所有民間海外貿易。日本史學界通常將其稱為“海禁—朝貢體制”。以往研究多認為,構建禮制秩序以及恢復自給自足的自然經濟體系是明朝推行海禁政策的重要原因,但作者指出,明朝欲壟斷對外貿易的意圖亦與海禁政策的出臺密切相關。

其后兩章,作者探討了明朝后期“互市”逐漸成形的過程。第三章中,作者重點考察了內陸邊境地區漢人的跨境貿易活動以及“商業—軍事集團”的形成,認為隨著朝廷許可的互市貿易規模不斷擴大,邊境地區最終出現了“商業熱”現象。第四章中,作者將視角轉向廣州貿易。根據其考察,正德三年(1508),廣東向朝廷提出請求,希望不受貢期限制,隨時開展互市貿易。幾經波折,終于在嘉靖九年(1530),朝廷允許已完成“抽分”的隨貢貨物在市場上進行買賣。隨之,不僅與朝貢毫無關系的葡萄牙商船貿易,連南海諸國的民間商船貿易也一并獲得了合法地位。作者還注意到,此事與隆慶元年(1567)漳州開港(即朝廷允許中國商人從福建漳州月港出發前往海外進行貿易)密切相關,故而將二者一同置于互市體制擴大的背景下加以討論。

再后兩章,作者考察了清朝建立后,特別是十八世紀前期的情況。他認為與明朝不同,清朝在創立伊始并不熱衷于再構和擴大朝貢體制,對于西洋諸國和日本,“清朝的政策旨在將邊境地區的互市限定在商人間的經濟行為,極力回避各國之間皇權及代表皇權的官員與其接觸與交流”。第五章中,作者通過對康熙五十四年(1715)長崎貿易“信牌紛爭”(由德川幕府向中國商人頒發貿易許可書“信牌”所引發的紛爭)以及乾隆五年(1740)巴達維亞“屠殺華人”事件的分析,發現清朝在應對海外互市中出現的各種“騷動”時,并未采用派遣外交官或進行文書往來等常規手段來平息事端,而是選擇了“沉默外交”政策。第六章中,作者討論了自康熙五十六年(1717)起針對東南亞各地實施并持續約十年的海禁政策。至于日本為何在此時未被列入海禁范圍,作者認為,與實行自由貿易的南洋地區不同,中國商人前往日本不僅被限制在長崎一地,還必須集中居住在“唐人館”內。這實際上便是一種“在隔離管理下進行的互市貿易”。至于海禁的廢止,作者將其解釋為清朝在實際操作層面又回到了“通過互市制度管理對外貿易”的既定方針。

最后一章中,作者重新梳理了互市規模擴大的經緯和原因,并闡述了通商制度的演變與統治意識形態、外交動向之間的關系。宋代以后,政府在對外貿易中攫取利益的方式主要有兩種:其一,官營貿易,即政府扮演商人角色直接從事貿易;其二,將貿易交由商人自行經營,并從中抽稅以牟取利益。明朝以降,政府壟斷貿易的趨勢日益明顯,最終形成了“海禁—朝貢體制”。然而,由于“試圖打破貿易壟斷的商人反抗”以及“隨著貿易白銀流通的擴大,西洋冒險家們通過武力擴展商圈”等多種因素的交互作用,以“自由參與”為特征的互市制度在明朝后期逐漸獲得政府認可,并在清代得到進一步發展。

除本書外,還有一些研究嘗試從互市的角度否定或重新評估“朝貢貿易體制論”。然而,僅憑朝貢體制和華夷秩序等以中國為中心,或者建立在等級觀念之上的理論框架來解讀歷史,不僅容易忽略那些與此框架不符的歷史史實,還可能在現代人的認知中植入與實際情況相偏離的歷史印象。因此,許多明清史研究的前沿學者也認識到,可以借助互市的相關史實來修正朝貢體制論。其中,巖井茂樹的學術貢獻尤為突出。他不僅較早涉足這一領域,還積累了大量針對特定時期和特定對象的實證成果,不斷深化對互市制度動態變化的理解,最終建立起獨樹一幟的理論體系,成就斐然。

還需要特別指出的是,本書以貿易的“自由與壟斷”這一二元對立為軸,討論了自宋朝至清朝通商政策的演變。雖如岡本隆司《巖井茂樹<朝貢·海禁·互市——近世東亞的貿易和秩序>》所言那般,若沿用“自由”“壟斷”這樣的術語,確實容易再次陷入東方主義的窠臼。但從對國家財政的貢獻來看,是選擇將官營貿易的收益歸公,還是通過向民間貿易課稅來獲取財政收入,歷朝歷代中央政府的不同抉擇對當時的經濟政策和通商制度都產生了深遠影響。作者能夠層層推理,深入闡釋這一觀點,本身就具有很強的啟發性。此外,作者在第二章中提到,在明朝的朝貢一元體制下,宦官率船出海進行貿易,并在海外建立交易據點的史實也頗具價值,引人深思。但作者并沒有提及這一由宦官主導的海外貿易到底持續到何時。與明朝后期邊境地區互市規模不斷擴大的歷史趨勢類似,宦官主導的海外貿易是否也經歷了從政府壟斷逐步向民間貿易這一開放的政策轉變——至少從論述的完整性來看,這一問題仍有進一步探討的空間。

此外,作者視互市為“另一種自由貿易”,這一觀點在日本史學界引發了巨大反響。無論是在公眾認知中,還是在歷史學界,都普遍存在這樣一種印象:十九世紀中葉,英國要求與清朝進行“自由貿易”,并通過戰爭與條約將所謂的“自由貿易”體制引入東亞。然而正如本書所述,在鴉片戰爭之前,以清代具有代表性的“廣州貿易”為例,只要外國商人按規定繳納稅金,便可自由進行貿易。盡管在“互市”過程中,清政府對外國商人的活動采取了諸多限制與隔離措施,這些做法常被視為“貿易體制的不自由與不合理”,并在交易和納稅環節引入了“保商”制度。但根據1830年英國商人在其議會上的證詞可知,廣州的貿易實際上具有相當程度的自由。當然,這一點尚需進一步論證,但至少對于打破“公行壟斷”這一固有觀念具有重要意義。不過,本書對這一問題的闡述,主要著眼于十九世紀中期隨條約簽訂而興起的“自由貿易”。事實上,西方“自由貿易”的理念早在十七世紀前期便已在東亞海域的通商實踐中初見端倪,而且這一過程正與互市規模不斷擴大的歷史演變相重疊。因此,“自由貿易”的觀念很可能對當時乃至后來的互市制度產生了重要影響,這一點值得進一步關注。

二、試論清朝中期的互市結構

傳統的“朝貢體制論”分析框架確實存在問題,但不可否認,結構式、體系化的認知是有效把握時代特征的重要方法。筆者管見,廖敏淑曾在《清代通商秩序與互市——從清初到兩次鴉片戰爭》一文中探討了互市的結構和類型。該文依據《皇朝文獻通考》卷三十三《市糴考二·市舶互市》中的記載,將清朝的互市分為三類:①“海舶”(海路互市);②“關市”(陸路互市);③“在館交易”(在都城北京“會同館”或使節團入境處迎賓館開展的互市活動)。這種分類基于互市地點,并未體現其是否受華夷秩序禮儀及意識形態的影響,因此是一種較為穩妥的分類方式。但這種分類方法將朝貢貿易,即附屬于朝貢使節團的貿易活動也納入了互市的范疇之內,屬于廣義上的互市。這樣的分析當然可以探討明朝中期朝貢一元體制下的對外貿易,但同樣的分析框架基本上也適用于此后一直到鴉片戰爭前的時期(清初海禁時期除外)。由此便難以有效區分不同時代在對外貿易方面的具體特點與歷史差異。與此同時,這種做法實際也在很大程度上否定了以往關于朝貢貿易體制的相關研究成果的意義。

“互市”這一歷史術語有著多重含義,并隨著歷史變遷不斷嬗變。在論述時若不謹慎待之,便容易再造新的誤解。不過,僅憑這一點,是否就能否定以往關于朝貢貿易以及互市論的研究價值?或者說,互市論與朝貢貿易體制論之間是否存在對話的可能?

從中華王朝意識形態的邏輯來看,“朝貢”首先是一種禮儀行為,而允許隨從人員以某種形式從事貿易活動,不過是“中華天子”的一種恩賜而已。這僅是一種附屬行為,本不應與“朝貢”相提并論。但在實際情況中,鮮有僅為履行臣屬禮儀而派遣使節的案例。更多時候,“朝貢”行為還是受到貿易利益的驅使。特別是在明朝徹底實行朝貢一元體制的時代,隨朝貢而來商業活動幾乎成為唯一的對外貿易形式。盡管當時的人們并未采用這一術語,但“朝貢貿易”這一表述確實能夠較為精準地概括當時對外貿易的特征。

然而,本書主要聚焦于與朝貢活動并無直接關聯的“互市”貿易。這種貿易方式隨明朝海禁政策逐步放寬規模而不斷擴大。清代初期,為剿滅沿海鄭氏集團的反抗活動,朝廷實施了長達數十年的海禁政策,但在十七世紀后期,便全面廢除了該政策,允許轄下商人出海貿易以及海外商人來華通商,并在沿海各地設立海關,建立起對外貿易的管理體制。另一方面朝貢貿易依然存續,并未隨鴉片戰爭的爆發和南京條約的簽訂即刻消失,甚至在“條約體系”確立后延續了相當長的一段時間。

上述對互市的論述中融入了現代人對這一問題的理解,但若進一步審視意識形態的影響,我們會發現歷史的真實面貌其實更為復雜。盡管清朝在民間層面對海外貿易采取了相對開放的態度,但也在很大程度上繼承了基于儒家理念,以“中華”為中心帶有等級秩序色彩的“天下觀”。譬如,清朝會典(嘉慶《大清會典》,以下簡稱“會典”)將向清朝派遣外交使團的國家一律按照“朝貢之國”處理,類似英國和荷蘭這樣并未與清朝明確締結政治臣屬關系的國家也位列其中。當然,這也不是說朝貢制度便是虛構之物,像琉球和朝鮮,身處大國周邊,自然不可避免地會受到清朝的政治影響,有時甚至需要借助清朝的庇護來維系其政權。這些國家通過遵守清朝所確立的禮儀規范進行朝貢,所以將其定位為“朝貢國”并無不當之處。

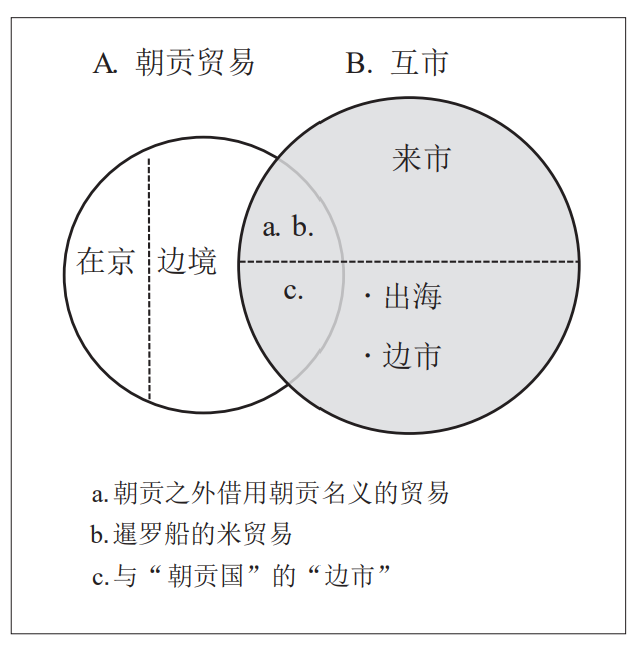

這種“虛實交錯”的狀態,不僅反映了朝貢貿易中種種要素的并存,同時成為研究者們把握明清時期通商關系結構的一大難點。為使非專業讀者也能清晰明了地理解這一時代特征,筆者特地繪制了一張示意圖(詳見圖1):乾隆中期,清朝通過內陸擴張,版圖達到最大化。隨后,朝廷一方面將前來中國的外國商船(非朝貢國船只)嚴格限制在廣州一港進行貿易;另一方面,則將原本在北京開展的對俄商隊貿易轉移至邊境城市恰克圖。幾經調整后,朝貢貿易與互市體制逐步趨于完善。從此時起直至鴉片戰爭爆發,這一時期整體上可視為清朝通商制度的穩定階段。以下,筆者將借助示意圖,對這一時期的通商狀況進行分析。

圖1 清朝中期(大約十八世紀后期、十九世紀前期)的互市和朝貢貿易

圖1所示,A類朝貢貿易主要指伴隨朝貢使團開展的貿易活動。此處所指朝貢使團,是那些長期遵守清朝所定的貢期(朝貢年限)、貢道(入境地點和進京路徑)以及貢船數量等規定的國家,即“朝貢國”(亦包括與清朝臣屬關系較為曖昧的國家)所派遣的使團。因此,從某種意義上而言,英國與荷蘭雖被列入會典之中,但事實上并未與清朝結成真正的政治臣屬關系,故而不在此范疇之內。同時,這種朝貢貿易也是清朝免稅優待的對象。

其次,朝貢貿易根據場所異同可分為“在京”與“邊境”兩大類。“在京”即北京的會同館;“邊境”則指使團入境清朝的邊境城市。此處“邊境”還分“海路”與“陸路”兩條路徑,海路,如琉球經由福州入境,暹羅自廣州入境等線路;陸路,則以朝鮮使團途經的鳳凰城為代表。

B類“互市”(狹義)指在政府管理之下,與朝貢沒有直接關系的民間貿易,可分為“來市”和“出海、邊市”兩種類型。“來市”以廣州貿易為典型,即非“朝貢國”的外國商人前來清朝沿海及邊境城市,并遵照清政府規定開展的貿易活動;“出海、邊市”的貿易主體則是那些受清朝所轄,獲允赴海陸鄰國進行商貿的商人群體。后者因路徑有別,可再分為“出海”與“邊市”兩類。無論是“來市”,還是“出海、邊市”型貿易都必須獲得清朝的出入許可。此外,除朝廷委托采辦的海外商品之外,其余的“互市”貿易皆須繳納稅金。

此外,某些貿易類型雖從實際內容而言應歸入B類民間貿易,但其形式仍與朝貢貿易密切相關。圖1中,筆者通過兩個圓形的重疊來表現這種情況。其中,a類指有別于“正貢”,以“接貢”“加貢”“探貢”等名義派遣船只的貿易類型。此類情形多見于琉球與暹羅的朝貢史料之中。b類較為特殊,指按照清朝要求,從暹羅運送大米來華的商船。這些船只表面上為暹羅國王所遣,背后卻由旅居暹羅的華商組織操辦,長期享有免稅待遇。最后,c類指與陸地接壤“朝貢國”展開的“邊市”貿易。最典型的例子,可舉接壤朝鮮邊境的中江互市貿易。此外,清朝商人還會越過平而、水口等關卡,進入越南毗鄰地區進行貿易活動。這類貿易行為長期以來也得到了朝廷的許可或者默認。

上述內容,筆者學識淺陋,僅憑現有見聞粗略梳理,權作初步之見,尚存諸多疏漏與不足。日后將廣泛征求各方意見,并以此為基礎不斷修訂與完善。若條件許可,計劃于未來擇機進行更為詳盡的論述。

三、互市與“自由貿易”的對話

如前所述,將明朝海禁政策放寬后的互市視為“另一種自由貿易”乃本書備受矚目的論點之一。雖然關于此點,作者的研究仍有可進一步深入探討的余地。但將互市與“自由貿易”(free trade)相結合的討論思路,本身即為互市研究的發展注入了新的動力,亦可為相關討論開辟新的方向。近日筆者在研讀荷蘭東印度公司(以下簡稱“VOC”)相關史料之際發現一有趣現象:隨著VOC商業版圖擴張至東亞地區,其在與中國、日本的通商交涉中已頻頻展現“自由貿易”(vrijen handel)理念。盡管目前筆者對此問題的理解尚顯粗淺,但仍希望借此書評之機,與學界同仁分享。

眾所周知,十七世紀初,隨著VOC的成立及其向亞洲的商業擴展,荷蘭人在印度洋遇到了葡萄牙海上霸權的強大阻力。以此為背景,荷蘭法學家胡果·格勞秀斯(Hugo Grotius,1583 - 1645)的《海洋自由論》(Mare Liberum)出版,其中便包含了歐洲早期的“自由貿易”思想。根據VOC商務日記所載,最遲在1630年代,“自由貿易”的觀念就已經在與東亞各國通商交涉的史料中出現。因而應留意到,本書所探討的明清互市制度,與西方提出的“自由貿易”理念,實則在時代上具有同步性。

接下來,筆者將結合對十七世紀前期通商許可證(Trading Passes)相關史料的考察,根據平戶與長崎VOC商館長日記、熱蘭遮城日志、巴達維亞城日志等材料所載,簡要介紹該時期圍繞“自由貿易”展開的交涉史況。

首先,以VOC與明朝的交涉過程為例。1622年前后,VOC試圖與明朝建立聯系,謀求建立貿易關系。他們最初以福建與臺灣之間的澎湖列島為據點,多次與明朝發生軍事沖突,最終被迫撤退,轉而竊據臺灣一隅,修筑熱蘭遮城(即今安平古堡)要塞。隨后,為了能夠達成與明朝通商的目標,VOC請求明朝沿海防衛將官鄭芝龍從中斡旋,但遲遲沒有進展,故而又于1633年出兵侵犯明朝沿海地區。沖突爆發的同時,VOC代表向明朝官員提出了“自由貿易”的要求。其主要內容為:① 允許“漳州—大員(以熱蘭遮城為中心的臺灣島西南沿海地區)”展開全面的“自由貿易”;② 允許VOC在廈門附近的鼓浪嶼設置商館,并讓VOC派遣商務代表駐守福建的政治中心福州;③ 允許VOC直接與明朝中央政府的代表交涉。

只是,VOC在與明軍的海戰中慘遭大敗,上述各項要求便就此作罷。然而,隨后明朝卻在某種程度上表現出了“妥協”態度。換言之,明朝政府允許持官府簽發通航證(荷蘭語稱做“pas”。筆者認為應指明朝海禁政策放寬后,官府向可出海貿易的海商發行的“文引”)的海商進行自漳州、泉州至大員的貿易。“大員互市”實際上就為明廷所承認了。盡管這一結果與VOC最初所期望的“自由貿易”尚存距離,但荷蘭人最終獲得了明朝正式認可的合法貿易權,無疑向前邁出了一大步。為了保住這一成果,VOC代表要求明朝政府將這一允諾明文化。VOC很可能是想要一份正式的貿易協議,或是類似特許狀性質的法律文書,但這樣的做法對明朝來說太過陌生。明廷認為既然已經將涉及荷蘭人的貿易納入了“文引”這一通商制度的適用范圍內,就無須額外頒發文書,便未予回應。

再以VOC與日本的交涉實況見。1609年,VOC代表赴江戶謁見幕府將軍。此行之后,兩國間的通商得到幕府承認,不僅從將軍德川家康處獲得了允許渡航的“朱印狀”(有將軍本人印章的公文,荷蘭語亦將其稱為“pas”),還獲許在平戶(今日本長崎縣平戶市,由領主松浦氏統治)開設商館。VOC的此次江戶之行可謂收獲滿滿。通過文書往來或面談等方式,VOC代表與幕府的中樞閣僚建立起了直接的溝通管道。前述對明朝提出的“自由貿易”要求(如設置商館、商務代表的派駐、與中央政府代表的直接交涉)在與日本的交涉中幾乎都已實現。且從公司的角度來看,朱印狀與通商許可“特許狀”具有相同效果。

平戶的荷蘭商館

但就在VOC與明朝爆發軍事沖突的1633年,原本針對葡萄牙商船進口中國產生絲實行的“絲割符”價格(經幕府認可,由日本各地商人組成,專從外國商人處購入生絲的商業組織稱為“絲割符仲間”。它以統一的價格購入進口生絲,并依事先議定的比例于組織內部進行分配)亦被強行要求適用于VOC的生絲進口貿易。曾在江戶謁見過將軍的VOC商館長認為既然已獲得將軍頒發的朱印狀,幕府就應該保障“自由貿易”的權利,要求日方撤銷這一命令。然而,不僅此要求未能實現,1641年荷蘭商館更被迫自平戶遷往幕府天領(直轄都市)長崎,其人身活動受限于一處封閉的人工島“出島”之上,“絲割符”制度亦要求其全面接受。顯然,此距VOC所希望的“自由貿易”越來越遠。

關于此后圍繞“自由貿易”的交涉情形,筆者擬于今后研究中深入探討。但僅就上述所舉史實觀之,若將西方“自由貿易”的到來,簡單視作“互市”制度,即“另一種自由貿易”的終結——此種理解,未免過于淺薄。事實上,17至19世紀中期東亞的互市制度,正是在與西方“自由貿易”不斷對話的進程中,逐漸成長、成熟,并在完全固化后,慢慢趨向瓦解。另外,若能自外向內,即從西方人的視角來觀察廣州與長崎等地東方互市制度與西方“自由貿易”的差異,或能夠更清晰地揭示該時代東亞地區通商制度之特質與形態。

(本文原題目為《巖井茂樹著<朝貢?海禁?互市——近世東アジアの貿易と秩序>》,作者系日本大阪市立大學大學院經濟學研究科副教授彭浩,刊載于《經濟史研究》第25卷第0號,2022年。近期,巖井茂樹《朝貢·海禁·互市——近世東亞的貿易和秩序》由江蘇人民出版社推出中譯本,借此機會,本文由浙江工商大學東方語言與哲學學院碩士研究生房靜涵翻譯、浙江工商大學東亞研究院副研究員王侃良校對,此次發表時,書評內容有所修訂與刪改。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司