- +1

復數的古典|古典學在丹麥:一個北歐國家的學科密碼

【按】古典學的聲音和定義不止一種。在全球化與跨文化研究的視野下,古典學的研究早已超越了其傳統的“西方中心”敘事。海外的西方古典學為我們反思與重構中國的西方古典學提供了極具價值的他者之鏡。“復數的古典”系列專題將以專訪和觀察日記等形式帶來對丹麥、意大利、法國、德國、美國、希臘、愛爾蘭、英國、波蘭等國古典學的觀察。

在遙遠的北歐,古典傳統并不只是遙望地中海文明的鏡像,而是一種在“文化邊緣地帶”不斷被重新建構的政治與身份資源。丹麥古典學的發展,并不僅僅是對希臘—羅馬文化的繼承,更是一種在“古典—北歐”張力之中的再創造。從藝術文學到社會改革、從神話記憶到語言歷史,古典傳統在丹麥的歷史書寫、教育體系與文化想象中,持續發揮著雙重角色:既作為“歐洲文明”的規范參照,也作為重構北歐本土政治文化身份的鏡子。那么,古典文化如何在丹麥扎根,它又如何與丹麥國家身份建構和民眾認同產生關聯?

今年8月,筆者采訪了兩位活躍在古典學領域的丹麥籍教授——現在哥本哈根大學Saxo研究中心的托馬斯·尼爾森(Thomas Nielsen)教授與倫敦大學皇家霍洛威學院的萊娜·魯賓斯坦(Lene Rubinstein) 教授。我們將看到,對19世紀以降的丹麥來說,古典并非“外來資源”,而是不斷被丹麥學者與文化實踐者用來回應自身歷史、政治與世界定位的深層工具。審視丹麥社會內部古典與北歐傳統的并存與交融,可以幫助我們思考兩種不同的文化傳統如何在現代社會共存。

托馬斯·尼爾森教授的研究領域為古希臘社會文化史,主要關注城邦文化與城邦之間的互動,以及古希臘競賽文化,同時對古希臘宗教、考古與物質文化、史詩與歷史敘事等有深度研究。萊娜·魯賓斯坦教授的主要研究方向為古希臘政治社會史、法律史、阿提卡演說與修辭、銘文與紙草文書等。兩位教授都曾在丹麥接受完整的古典學教育,并曾深度參與摩根·漢森主持的哥本哈根城邦研究中心項目,熟悉丹麥古典學的傳統與現狀。采訪人岳夢臻系山東大學歷史學院助理研究員,倫敦大學皇家霍洛威學院古典系瑪麗·居里學者。

您能否簡要回顧丹麥在古典語言文化教學方面的獨特之處?丹麥古典學的教學體系與相關研究人才的培養有何關系?

尼爾森教授:我在國外時,常聽人提起包括摩根·漢森(Mogens Hansen)在內的丹麥古典學者,他們總會感嘆:丹麥這樣一個人口不多的國家,竟能培養出如此多在國際古典學界頗具影響力的學者。這或許與我們的教育體系密不可分,尤其是中學階段的教育。丹麥中學教育里,有一門課程堪稱歐洲傳統中獨樹一幟的存在——“Oldtidskundskab”。這一丹麥詞匯無法直接翻譯成英語,它的德語對應表述是“Altertumswissenschaft”,其核心內容是古希臘和羅馬文明的學習。每位學生在三年的中學時光里,都會接觸這門課程。它在整體課程中占比不高,卻始終是必修內容之一。正因如此,在丹麥完成中學教育的人,絕不可能對柏拉圖、荷馬一無所知,至少讀過相關譯本;學生還需閱讀至少一位古希臘悲劇作家的作品,能說出希臘神廟的建筑結構,可以區分古風時期與古典時期的雕塑差異。這也意味著當這些中學生升入大學,開始攻讀古典學、古希臘語或拉丁語相關學位時,已經具備了相當扎實的學科基礎。另外,若學生在中學階段未能掌握一定水平的拉丁語和古希臘語,政府還會提供額外資助,讓他們上一年的語言強化課程,這一政策至今仍在繼續。

不過,丹麥的古典學也存在一些問題。以哥本哈根大學為例,學校設有正式的古希臘語和拉丁語課程項目,卻沒有專門的古代史課程項目。目前,古代史課程要么由像我這樣對歷史抱有興趣的語文學家教授,要么由關注古典文明的歷史學家負責。這有時會帶來一些意想不到的情況。目前哥本哈根大學僅有一位專職的古希臘史學者。這并非學校有意為之,更多是機緣巧合,或許再過幾年,這個問題就能得到解決。

當然,和世界上許多地方一樣,丹麥的古典學科也始終面臨著生存危機。比如去年政府曾計劃削減中學階段古希臘語和拉丁語的教學預算,我們立刻在媒體上公開發聲,堅決反對這一計劃,最終成功阻止了預算削減。類似的危機我們已經應對過多次。2016年哥本哈根大學就曾打算取消古希臘語課程,但最終沒能實施,因為我們在國內外媒體上引發了廣泛關注,輿論反響強烈,若學校執意取消,只會陷入輿論困境,落得不好的名聲。所以在捍衛古典學這件事上,我們有著非常好的抗爭傳統。

文藝復興和宗教改革對拉丁語和古希臘語在歐洲各地區的復興產生了不同的影響,比如,德國古典學的興起與其新教國家地位有關。同樣作為新教國家,宗教改革對古典傳統在丹麥的發展有怎樣的影響?

魯賓斯坦教授:這個問題牽扯到數個世紀的歷史變遷,很難用寥寥數語概述,若要提供準確答案,我還需要進一步研究。在宗教改革之前,拉丁語是知識分子圈層的通用語言,直到19世紀,大學和中學的教學活動都以拉丁語為核心。在1903年之前,丹麥的中學一直被稱作“拉丁學校”。彼時,拉丁語作為共通語言,為丹麥知識分子與外界的交流提供了極大便利。但在教會層面,宗教改革徹底改變了拉丁語的地位。丹麥國教認為要直接接觸《圣經》本源,必須閱讀古希臘語原文,而非依賴拉丁語的《武加大譯本》(Vulgate)。正是這種“回歸原文”的需求,讓古希臘語在丹麥的地位得到顯著提升。即便到了現在,丹麥的神學學位仍明確要求學生必須掌握古希臘語以閱讀《新約》,同時還要學習希伯來語,研讀《舊約》。顯然,丹麥教會的傳統,對古希臘語地位的提升起到了關鍵作用。

19世紀時——甚至可能更早——丹麥語的地位開始逐步上升,這一變化與浪漫主義思潮的興起、丹麥國家認同的形成密切相關。浪漫主義強調民族語言,丹麥語因此成為構建國家認同的核心。與此同時,新教的傳播也推動了教育普及,因為若想讓農民、農村地區的群體能夠自主閱讀《圣經》,而非完全依賴牧師的解讀,就必須教會他們讀寫,但顯然不可能教他們學習拉丁語或希臘語,因此只能使用丹麥語。我目前無法確定丹麥語《圣經》首次翻譯的時間,但可以肯定的是,這一翻譯工作是新教推動教育普及的重要組成部分。值得一提的是,丹麥的《圣經》翻譯工作至今仍在繼續,最近就有一部新的丹麥語《圣經》譯本出版,譯文依然依靠古希臘語原文,而非拉丁語譯本。

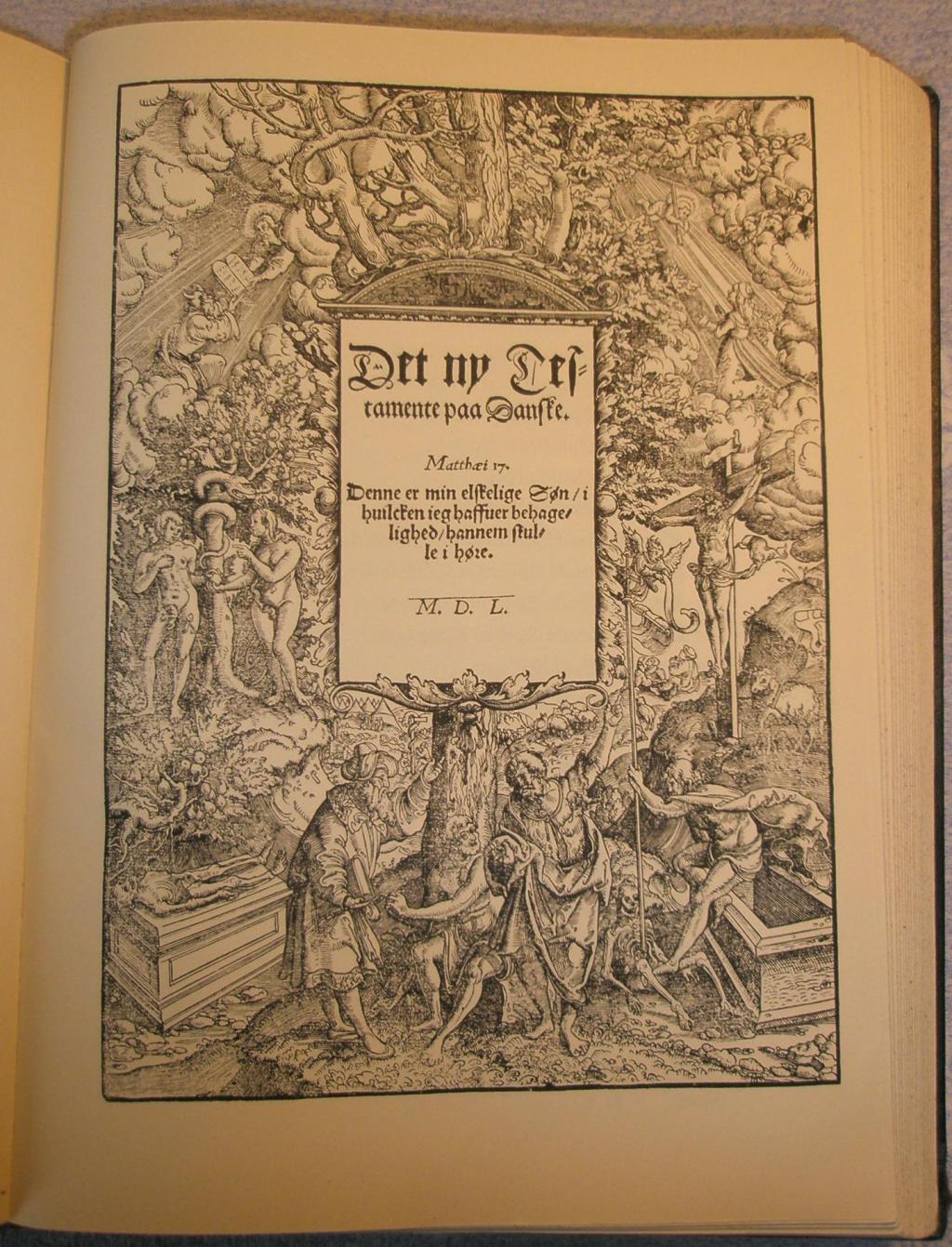

《克里斯蒂安三世圣經》(Christian IIIs Bibel,1550),為第一部丹麥語全本《圣經》,丹麥國王克里斯蒂安三世時下令翻譯,底本為路德版德語圣經。

丹麥國家認同的形成是否改變了丹麥對古典學研究的方法?我感覺德國和丹麥的古典學方法有相似之處,都強調語文學,但是當國家認同開始形成時,是否改變了你們研究古典世界的學術方法?

尼爾森教授:丹麥古典學的研究方法確實受到德國的影響,非常重視語文學。19世紀時,這些方法也傳播到了不同領域,比如 “民族語文學”(national philologies)的興起,古典學領域亦得到發展。19世紀后半葉,以約翰?尼古拉?馬德維格(Johan Nicolai Madvig)為代表的丹麥學者,用丹麥語撰寫了大量語文學著作,這些作品后來得到廣泛使用。現在,維護國家認同的斗爭已不再那么激烈。我的部分研究成果會同時用丹麥語和英語發表,還有一些則只使用丹麥語。這是為了確保古典文明這門課程能在中學繼續開設下去。即便政治家們不認可它的價值,我們也有責任、有權利守護它。如果沒人再用丹麥語討論古典學,這個領域在丹麥就會消失。所以,我們必須讓古典學始終成為丹麥語體系中的一個重要領域(domain),只是這件事做起來并不容易。

約翰?尼古拉?馬德維格之墓,采訪者攝。采訪者注:約翰?尼古拉?馬德維格(Johan Nicolai Madvig,1804–1886)在丹麥學術史和政治史中是一個極具影響力的人物。他既是古典學者、語言學家,在哥本哈根大學任古典語文學教授,也是積極參與憲政改革的政治人物。1848年丹麥爆發“三月革命”,推動專制體制終結;馬德維格于1848年當選為制憲議會(Den Grundlovgivende Rigsforsamling)成員,積極參與丹麥第一部憲法的制定;他在憲法辯論中主張有限王權、雙院制、理性法律體制,并反對激進的民主化。他強調“教育與文化素養”是參與政治的前提,因此反對普遍選舉權;這種觀念與他在古典學中的精英主義、拉丁文傳統相呼應。

英語作為學術領域的主導性語言,是否也在丹麥引發了爭論?丹麥學者是更想用英語發表,還是用丹麥語?

尼爾森教授:我和萊娜一直都在參與這場關于語言與古典學的討論。其實更早之前,英語就已經成了學術發表的首選語言。但摩根·漢森總是先用丹麥語寫作,之后再用英語出版,這種做法值得欽佩。但他這么做,最初并不是為了刻意開創某種傳統,而是因為那時候根本沒有只用斯堪的納維亞語言出版的古典學期刊。正因此,我們創辦了唯一一份丹麥語的古典學在線期刊Aigis: elektronisk tidsskrift for klassiske studier i Norden。這份期刊每年出版兩期,每期內容各異,堅持到今年正好是它創辦的第25周年。

對我個人而言,用哪種語言寫作其實無所謂。我現在幾乎不會主動去寫文章,大多是受邀撰稿,而用什么語言寫作,往往也由邀約方決定。但學校的行政管理者們總覺得用英語發表更好,因為這樣能爭取到更多資助。另一方面,政府部門又會強調我們必須維護國家認同,不能讓本土文化被外來文化淹沒。這些想法分散在不同的部門,互不溝通。我對這套邏輯不太認同,但他們是雇主,最終能拿到多少資助,很大程度上取決于發表文章的數量。這大概是全球現象,我不清楚這套評價體系最初來自哪里,但丹麥是從挪威引進的,而挪威可能學自英國。

那在中學教育中,拉丁語和古希臘語學習之間的關系如何?是先學拉丁語,然后學習古希臘語,還是兩者都同時進行?

魯賓斯坦教授:在語言學習方面,拉丁語和古希臘語的地位有所不同。拉丁語是古典語言的起點,通常是學生最先學習的語言。我小時候就是如此,先學拉丁語,古希臘語稍后引入。學生如果在中學階段選擇了語言學方向(philology line),必須至少學習一年的拉丁語。這項要求在我中學畢業后不久取消了。對于主修現代語言的學生,三年的中學教育中的前兩年也必須學習至少一年的拉丁語。此外,無論是科學方向還是語言方向的學生,都需要閱讀古希臘文學作品的翻譯本,這一傳統一直保留到現在。

您之前提到在丹麥中學教授古典學的老師也會在大學任教,這種中學教師兼任大學老師的現象是否普遍?年鑒學派的費弗爾和馬克·布洛赫等人也曾在中學任教,丹麥為什么也會有類似傳統?

魯賓斯坦教授:這種傳統確實存在。過去,丹麥的教師教育主要分為兩類:小學教師和中學/大學教師。小學教師的培訓通過所謂的“師范學院”(舊稱:Seminarium,今稱:professionsh?jskole)完成。這是一種為期數年的專門教育,目標是培養合格的小學教師,而大學學歷則是為中學和大學教學做準備。具體來說,小學教師通常需要掌握兩門專長科目,比如德語和英語,同時在小學低年級階段,他們還要教授數學等基礎課程,因此教學法(pedagogy)是他們學習的重點。到了小學高年級,教師會根據自己的專長教授更深入的內容,比如專攻英語的教師會負責英語課程,專攻數學的教師則專注于數學。

相比之下,大學教育的專業性更強。學生通常會選擇一個主修學科,再搭配一個輔修學科,整個大學階段的學習時長總計為六年。舉例而言,學生可以選擇主修四年德語,同時輔修兩年英語。不過,古典語文學(classical philology)是個例外,它的培養模式比較特殊:學生需要把時間平均分配給古希臘語和拉丁語,六年的學習時長會在這兩門語言上各占三年。拿到這個學位后,畢業生既具備在中學教授拉丁語或古希臘語的資格,也可以進入大學從事教學工作。直到幾年前,大學和中學之間的職業界限,還不像小學和中學之間那么清晰。很多教師會同時在中學和大學授課。比如我的同事赫勒?杰勒魯普(Helle Gjellerup),她既在一所中學任教,也在哥本哈根大學承擔教學任務。

除此之外,中學的外部評審(external examiners)往往是來自大學的學者,而大學的外部評審有時也會邀請中學教師擔任。我自己就有類似的經歷:我的博士論文出版成書時,就由一位中學教師擔任外審(注:外部評審肇始于19世紀英國的杜倫大學,至今仍在英國及其他國家高等教育學位評估中承擔關鍵角色,其核心功能是確保各高校之間的標準一致性并提供公平性保障。外部評審通常由非本校的、具備公認專業知識的資深學者擔任,評審項目包括題目擬定、閱卷、答辯等環節,覆蓋課程和教學等多方面。隨著全球教育質量保障體系的發展,外部評審早已從英國擴展到丹麥、瑞典、新西蘭、印度、馬來西亞等地,雖然各地實踐不盡相同,在某些情形下并非強制性要求,但仍被廣泛認可為提升評估透明度與一致性的關鍵機制)。我的祖父大學時主修數學,同時輔修了天文學、物理學和化學,大學學習時長超過了六年。他不僅在中學任教,擔任校長,也在大學擔任外審。

這種教育傳統是否促進了丹麥古典學的發展?

魯賓斯坦教授:直到最近,丹麥中學體系中的古典文化教育一直保持在很高的水平,許多中學教師不僅會教授課本上的內容,還會積極參與研究。他們會撰寫學術論文、翻譯古典文獻,直接為古典學的發展貢獻力量,而不只是被動接受大學學者的研究成果。這種活躍的學術氛圍,讓中學教師不再是單純的教學者,更成為了古典學研究領域的重要參與者。就像我之前提到的,直到現在,還有很多中學教師在古典學研究領域保持著活躍的狀態。

丹麥雅典研究所(the Danish Institute at Athens)目前在從事什么考古工作?

尼爾森教授:丹麥雅典研究所正式成立于1992年4月2日,但是歷史可以追溯到20世紀初。研究所位于雅典衛城東坡的普拉卡,在一座美麗的新古典主義建筑內,這棟建筑由嘉士伯基金會捐贈建成。研究所之前的一位負責人是我的摯友,他們的團隊一直在希臘多個地區開展考古發掘工作,地點包括埃托利亞(Aetolia)的卡呂登(Kalydon)等地。目前,卡呂登劇場的發掘工作已基本完成,相關成果也已發表。研究所在克里特島(Crete)也有一些考古活動,發掘內容可能與邁錫尼文明相關。

丹麥雅典研究所(The Danish Institute at Athens, DIA)

當前丹麥古典學教育的現狀如何?除了前面提到的問題,還面臨哪些主要的困境?英國有一些中學將古希臘語、拉丁語教學從中學教育中剔除,一些大學也撤銷了古典學系,將其與其他學系合并,丹麥有無類似的現象?

尼爾森教授:丹麥古典學的一個問題是博士生的招聘,不是因為缺乏人才,而是因為經費很少。我所在的研究所每年只資助三名博士生,但申請者有兩三百人。21世紀初的幾年里,曾經發生過三次博士名額全給了古典學的情況,這讓其他學科很不滿。博士生也可以申請外部資助,比如申請嘉士伯基金會(the Carlsberg Foundation)的相關資助,但現在這種機會也很少。下一代學者的培養是我目前最擔心的事。

全球范圍內的人文學科似乎都在面臨著某種困境。一方面,人們依然有了解過去、重視傳統的需求,所以對人文學科的興趣一直存在;但另一方面,人文學科也面臨著實實在在的難題:首先是對人文學科的資助相對有限;其次是學生的就業問題;此外,還有人文學科在未來社會發展中的定位問題。在人工智能等技術快速發展、全球變暖和各類全球沖突不斷涌現的大背景下,人們總會追問人文學科的作用。丹麥的人文學科是否也面臨著相似的問題呢?

尼爾森教授:這些問題確實存在,我這里只能簡單談一下對學科資助的看法。如果你能提出一個更具現實關聯性、前景更明確的項目,比如和全球變暖相關的課題,那么你獲得資助的可能性確實會更高。類似“索福克勒斯悲劇中的隱喻研究”這種課題,目前想拿到資助是不現實的。研究方向會受時代的影響,這很正常,但傳統課題的價值同樣不能忽視。因為我們有一套長期積累下來、曾經資助充足的研究傳統,所以即便到現在,依然有人在研究“荷馬問題”這類經典課題,這些傳統領域里的核心課題會一直延續下去。如果某些當代議題足夠重要,它們未來也會逐漸融入這個研究傳統,成為其中的一部分。我們現在熱議的一些話題,可能一百年后就沒人再討論了;但一百年后,人們依然會去研究索福克勒斯和歐里庇得斯悲劇中的隱喻。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司