- +1

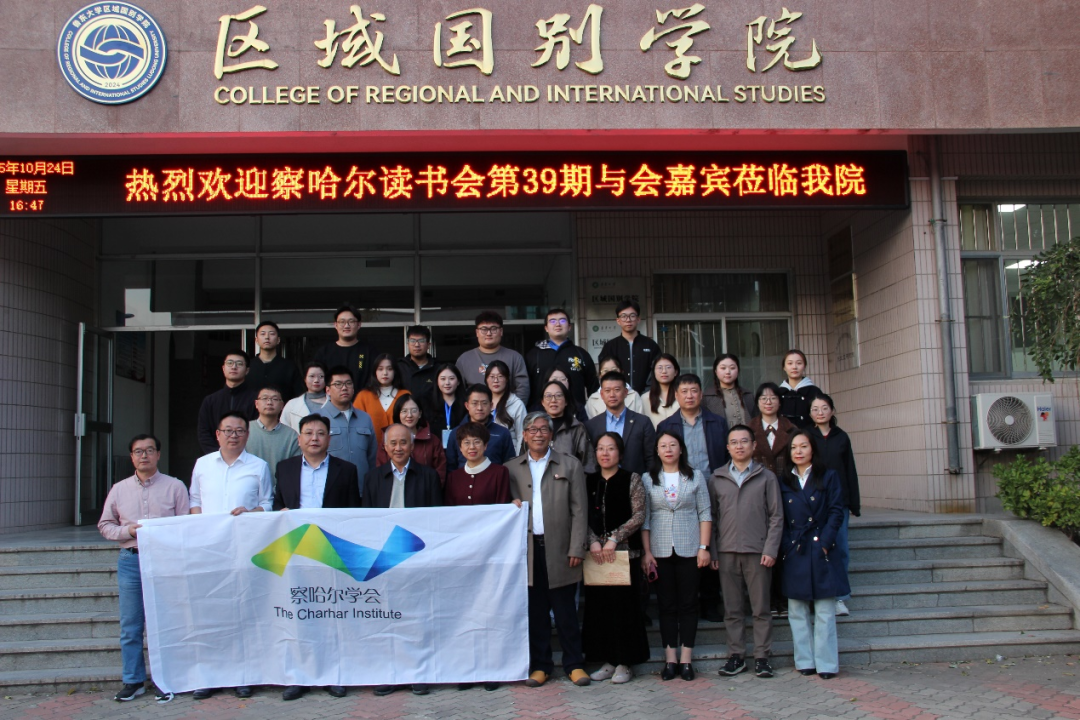

察哈爾讀書會第39期:《在理想與現實之間——我對東亞合作的研究、參與和思考》

2025年10月24日下午,察哈爾讀書會第39期在山東煙臺魯東大學區域國別學院成功舉辦。本次讀書會以張蘊嶺教授的著作《在理想與現實之間——我對東亞合作的研究、參與和思考》為核心研讀對象,圍繞東亞區域合作興起之緣由、東亞共同體構建之難點、新形勢下東亞合作發展之方向等議題展開深度研討交流。

本次會議由察哈爾學會學術委員會副主任、高級研究員柯銀斌,魯東大學教務處處長兼區域國別學院院長張德強共同主持。中國社會科學院學部委員、國際學部原主任、山東大學講席教授、山東大學國際問題研究院院長張蘊嶺教授擔任領讀人。魯東大學黨委常委、副校長向平,魯東大學馬克思主義學院院長殷昭魯,魯東大學區域國別學院教授王曉東,煙臺力凱數控科技有限公司總經理李進,山東煜德電子技術有限公司董事長王德霞,煙臺國際傳播中心執行秘書長宋君,中日韓創新合作中心秘書處科長譚遠波,魯東大學區域國別學院院長助理林麗,魯東大學區域國別學院院長助理李猛,魯東大學區域國別學院副教授、察哈爾學會研究員陳佳,察哈爾學會秘書處行政助理劉俐宏等擔任與談人。

會議伊始,魯東大學黨委常委、副校長向平在致辭中指出,《在理想與現實之間》是張蘊嶺教授深耕東亞合作研究數十年的心血之作,既蘊含對區域合作的理論思考,也包含對實踐經驗的反思總結,是“學術深度與現實關懷相結合的典范”,正契合魯東大學以東亞研究為核心的發展方向。本次讀書會為師生搭建了與學界泰斗、業界專家交流的平臺,期待通過研討為青年學者理解東亞合作邏輯、把握時代發展趨勢提供“金鑰匙”。

張蘊嶺教授首先介紹了《在理想與現實之間》一書的創作緣起。他指出,自己長期參與并研究東亞區域合作的全過程,在深入觀察與思考的基礎上形成了本書的主要觀點。東亞合作的理想在于達成共識、實現共贏,而現實中卻難免面臨分歧與利益沖突,這正是區域合作的復雜性所在。

他強調,區域與國別研究應當聚焦三個核心問題:研究對象“是什么”、形成當前狀態“為什么”、未來我們應當“怎么辦”。書中圍繞這一邏輯,從東亞合作的緣起到未來的展望,系統闡述了東亞合作的演進脈絡與實踐經驗,內容涵蓋對東盟的認識與理解、中國—東盟自貿區的構建、通往東亞自貿區之路、貨幣金融合作的實踐、東北亞合作探索、亞太區域合作進程,以及區域觀的回歸與秩序的構建等方面。

張蘊嶺教授指出,區域研究者不僅要客觀描述事實,更要深入分析原因并提出政策建議。研究的最終目標應當是融合不同學科的知識體系,形成新的社會認知與學術創新。他提出,“共處”是區域的基本特征,呼吁學界重構世界的認知體系,重視“區域”這一介于國家與全球之間的重要層次。

在談及魯東大學作為區域與國別學院的學術平臺時,張蘊嶺教授指出,目前我國的國際問題研究仍以理論探討為主,亟需在人才培養和方法論層面深化突破。區域與國別研究是典型的交叉學科,要求研究者具備多學科知識背景,并注重實地調研、人文積累與跨文化理解。他強調,現代社會變革迅速,人才培養應當以“外語+技能”為導向,因為語言不僅是交流的工具,更是知識與文化的載體。

張蘊嶺教授進一步介紹了區域國別研究的三類基礎成果:國情專報側重提出基于實地調研的政策建議;調研札記記錄當地社會生活的細節與見聞;國情分析則對調研數據進行系統化研究。這三類成果構成了區域研究從事實到理論、從觀察到建議的完整鏈條。

以中國—東盟自貿區建設為例,張蘊嶺教授指出,這是東亞合作進程中最具代表性的成果之一。其重要性在于三個方面:第一,它是東亞第一個“10+1”自貿區;第二,談判過程充滿創新與包容;第三,其規模與潛力巨大。為確保談判順利推進,中國在談判中秉持務實與靈活原則:一是兼顧東盟成員的不同發展階段與利益訴求,設計差別化的開放安排;二是通過“早期收獲計劃”,率先在部分領域實現市場開放,為欠發達成員創造實質性收益。這一機制成為構建中國—東盟特色自貿區的重要創新,也為后續區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)的談判奠定了基礎。

在談到區域與國別研究的學術路徑時,張蘊嶺教授強調,調研必須扎實、分析要務實,研究應兼顧國家安全與區域發展雙重維度。他提出,中國與周邊國家的關系應從“雙向視角”加以把握——既要從“我與周邊”的角度認識自身角色,也要從“周邊與我”的角度理解外部認知。前者強調以我為主、統籌全局,后者則提醒我們正確定位、妥善處理與鄰國關系。

張蘊嶺教授最后強調,世界的認知結構正處于重構之中。過去的國際研究主要聚焦全球與國家兩個層面,而忽視了區域這一關鍵中介。二戰后興起的全球化在促進一體化的同時,也暴露出治理難度與利益分歧。盡管有聯合國等全球機制存在,但效果有限。相比之下,區域合作機制規模適中、利益契合度高、執行效率強,正日益成為維護地區穩定與推動共同發展的重要路徑。

魯東大學教務處處長兼區域國別學院院長張德強教授在發言中表示,張蘊嶺教授的領讀幫助我們厘清了東亞合作的緣起、過程、實踐、方法與反思。東亞區域合作之所以興起,既因為區域內經濟互補、產業鏈融合,且需在全球化中共同應對氣候、金融等挑戰,也得益于各國地理相鄰、文化相近的獨特優勢。

察哈爾學會學術委員會副主任、高級研究員柯銀斌認為,張蘊嶺教授的領讀啟示我們:學習能力最突出的體現就是讀書能力。談及主持讀書會的初衷,他表示,想在短視頻時代呼吁大家多讀書,不僅要“讀真書、真讀書、出真知”,還要摒棄形式主義、教條化的讀書,堅持創造性讀書,并鼓勵在場的魯東大學學子們好好讀書。

結合讀書心得,魯東大學區域國別學院教授王曉東分享了所在學科建設的經驗,提出應結合地緣特點,以東亞為核心,向環太平洋國家逐步拓展的研究思路。他認為,區域合作的關鍵在于發現共同需求,即使各國差異顯著,也應基于人類基本生存與發展的需要推動合作。

魯東大學馬克思主義學院院長殷昭魯從學術角度評價指出,《在理想與現實之間》突破了理想主義與現實主義的對立思維,緊扣時代命題,體現出理論深度與實踐導向的有機統一。通過對東亞合作機制的細致拆解與分析,本書展現了官方參與視角的獨特價值。殷昭魯院長認為,中國的區域戰略正由被動參與轉向主動布局,提出的多層次合作機制為東亞合作提供了新的思路,尤其在擺脫對歐洲一體化經驗依賴方面,具有重要的示范意義。

魯東大學區域國別學院院長助理李猛教授分享了自己的讀書心得:一是在國別與區域研究的方法論方面,要堅持“一國一學”的理念,從中國的視角出發審視各國的發展路徑,并通過實地調研和田野調查深入了解一國的國情與社情。二是在全球化受阻的背景下,區域合作成為現實中的次優選擇。三是區域合作的機制設計已成為東亞各國深化協作亟待解決的關鍵問題。

中日韓創新合作中心秘書處科長譚遠波在讀書會上向張蘊嶺教授提問,是否可以在創新性領域進一步推動中日韓三國的科技交流。張蘊嶺教授回應指出,應當擺脫以招商引資為導向的傳統思維,轉向以實用技術創新為核心的發展路徑。他建議立足中國市場的廣闊需求潛力,重點聚焦養老服務、消費創新等具有現實意義和社會價值的領域,吸引日韓力量深度參與合作。與此同時,張蘊嶺教授強調,應優先整合煙臺本地資源,通過省級層面的統籌與牽引推動落實,避免因定位過高而導致項目難以落地。

煙臺國際傳播中心執行秘書長宋君結合自身工作實踐,分享了在國際傳播領域的體會與思考。她表示,首先要深入理解地緣政治格局。當下東亞區域合作的興起,既是由危機所驅動,也是構建命運共同體的必然選擇。經濟互補與產業鏈融合是推動區域合作的現實需求。其次,面對全球氣候變化與經濟危機等挑戰,各國需要通過政策協調與及時的機制建設來強化區域合作。第三,作為國際傳播中心,應積極搭建文化交流的平臺,例如依托煙臺國際傳播智庫等載體,推動區域間的民心相通與合作共贏。

煙臺力凱數控科技有限公司總經理李進在發言中表示,自己長期扎根實體企業,對東亞區域合作的興起有著切身體會。他指出,近年來產業格局經歷了新一輪轉移,行業間的深度融合不僅帶動了區域經濟的發展,也促進了民間往來的繁榮與頻繁交流。但隨著人工智能的快速發展和行業競爭的日益激烈,原有的平衡正在被打破,區域間的合作面臨更多困難與挑戰。這一現實更凸顯了區域與國別研究的迫切性和重要性,為企業和政策決策提供科學參考已成為當務之急。

山東煜德電子技術有限公司董事長王德霞結合自己多年深耕企業的經驗指出,由于我國許多品牌在海外知名度不高,國外一些商人往往將國內龍頭企業的產品進行包裝貼牌,打上當地品牌出售,中間價格甚至翻了三倍,但銷售情況非常好。這一現象也可以作為區域國別研究的案例,顯示出通過合作與融合挖掘市場需求的可能性。

魯東大學區域國別學院院長助理林麗教授就學生在區域國別研究領域的就業去向以及如何培養具有國際視野和跨文化能力的人才向張蘊嶺教授請教。張教授結合行業發展趨勢和學科特點,針對性地給予了指導意見,為學院人才培養和學生職業規劃提供了參考。

魯東大學區域國別學院副教授、察哈爾學會研究員陳佳發言指出,東亞合作正處于新變與新機并存的關鍵節點,其生命力在于各方利益交匯點的再發現。他強調,從區域國別研究的視角來看,未來若中日韓三國能夠在科技創新、能源安全、海洋治理以及文化交流等非政治性領域重建共識,東亞合作仍有可能在現實約束下探索新的突破口,為區域和平與發展注入新的動力。

察哈爾學會秘書處行政助理劉俐宏認為,青少年是祖國的未來,可以從小培養未來的外交官,首先應強化語言能力,讓青少年能夠用母語之外的語言對話世界;其次可充分利用煙臺所處的地域優勢,加強對東亞、東北亞國家的民間交流,如搭建“中日韓文化互鑒”跨文化課堂,讓青少年懂得用“包容視角”理解文化差異;三是錨定“家國情懷+國際視野”的價值引領,讓青少年能夠以“責任擔當”面向未來。

柯銀斌主任在總結發言中指出,本次讀書會以東亞區域合作為切入點,系統探討了“理想與現實”的互動邏輯,既具有理論深度,也彰顯了察哈爾讀書會一貫的學術開放性與對現實問題的關注。與會專家的發言從多維視角解析了東亞合作的復雜性,為區域國別研究體系建設、學術理論深化及實踐創新提供了重要參考和啟示。讀書會在熱烈的討論與思想碰撞中圓滿落幕。

劉俐宏/供稿

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司