- +1

直擊IROS:人形機器人熱潮下的“人才漩渦”與“替代”爭論

10月21日至25日,IROS 2025(IEEE/RSJ智能機器人與系統國際會議)在杭州舉行。作為機器人研究領域的頂級學術會議之一,這是IROS時隔近二十年再次在中國舉辦。

記者在現場觀察到,本次大會的主要論壇座無虛席,企業展區的核心展品需要排隊才能近距離體驗。

這種高度關注的背后,反映出當前機器人領域,特別是人形機器人賽道所匯聚的技術突破預期與資本投入。中國在這一進程中的角色也已轉變,從重要參與者成長為不容忽視的技術策源地與市場中心。

IROS 2025現場。本文圖片均由 澎湃新聞記者 秦盛 攝

熱潮:一場屬于未來的“狂歡節”

與其他展會不同,IROS作為學術會議,不僅是主論壇,就連最專業、最垂直的分會場也都“站無虛席”,擠滿了學者、工程師和學生,論壇結束后他們在走廊、入口處繼續交流,全球范圍內的創新想法在此直接碰撞。

IROS人形機器人系統論壇上,參會者都舉起手機拍攝嘉賓最新觀點

在本次大會上,共有會議論文投稿5083篇,覆蓋全球66個國家,創機器人領域國際會議新紀錄,以及期刊論文投稿777篇。最終錄用了1991篇會議論文,其中包括優必選研究院新提出的高斯采樣(Sampling-Gaussian)方法,給出讓其Walker S2系列人形機器人擁有接近“人眼”的立體視覺感知能力的解決方案。

在大會現場的最新論文展示區,來自各國高校的學生圍繞海報上的數據與曲線,以中、英、日、韓等多種語言展開熱烈討論。

會議期間,宇樹科技、智元機器人、北京人形機器人創新中心等國內代表性企業與機構還組織了多項機器人技能比賽。來自不同國家的高校與研究團隊在現場調試代碼、反復優化,爭分奪秒提升比賽成績。

參賽團隊在調試代碼

矛盾:理想與現實間的“人才鴻溝”

在展區,不少企業的展臺前出現了手持簡歷的學生,簡歷上列滿了與機器人相關的項目經歷與技能。與此同時,多家企業的展板醒目標注“招募”字樣,崗位涵蓋從“模型算法工程師”到“機械結構工程師”等多個方向。字節、小米等企業也設有展臺。小米展臺的工作人員直言:“我們這次沒有展示新技術,主要就是來招人。”

IROS現場某企業的招聘啟事

一位機器人行業的資深從業者對澎湃新聞記者表示,企業當前不缺“人手”,而缺“人才”——“要的是將軍,而不是兵”。

如今,高校中的資深教授與其得意門生憑借頂尖論文與算法紛紛創立初創公司,使得大企業更難招到理想中的技術骨干。

另一位機器人企業負責人對記者指出,目前大多數公司仍傾向于招聘具備基礎能力的團隊,再通過內部培養或實踐機會進行提升。“比如在腿部行走的強化學習方面,能找到兩三年工作經驗的人已經非常難得,這類人才大多已被各大公司‘收藏’,或有經驗者選擇自主創業,外部招聘難度很大。”

然而,這些被企業爭搶的人才,自身也面臨挑戰。

一位來自清華大學的創業者表示,創業后面臨的挑戰已從“發表頂會論文”轉變為“尋找市場、實現量產、對接客戶”,他們目前更急需市場方向的合作伙伴。

大會期間一團隊研究成果獲獎引來圍觀

在人形機器人行業,一個奇特的“人才漩渦”已然形成:大企業擁有資金與場景,卻難以招到解決“卡脖子”難題的技術專家;學術派創業公司具備技術護城河,卻缺乏深度了解市場、供應鏈與商業化的管理人才。熱潮之下,各方均在自身短板處感到“饑餓”。

思辨:超越“替代”的行業共識

人形機器人行業的終極命題,仍然是“人機”關系。

在此次大會期間,宇樹科技創始人王興興、師從“人形機器人之父”加藤一郎的早稻田大學菅野重樹、中國科學院院士喬紅、“硅谷機器人教母”安德拉·凱伊等多位行業大拿進行了一場“人形機器人是否會很快取代人類”的辯論。

菅野重樹認為,機器人能夠承擔各類任務,從而讓人得以從事自己真正想做的事,去“享受生活”。當然,機器人能做的事,也不代表人類就不能去做。

凱伊以汽車發明和模特行業為例指出:“每生產一輛汽車,就會創造一批就業機會,人形機器人也是如此。我并不認為它們會取代大多數人類,而是每一個機器人的誕生都在創造新的工作崗位……那些聲稱自動化將取代所有人類工作的研究是有缺陷的。事實上,最可能被機器人取代的或許是時裝模特——這看起來是項輕松的工作,但我們恐怕不會愿意花錢讓人形機器人成為未來的時尚模特,除非極特殊情況。”

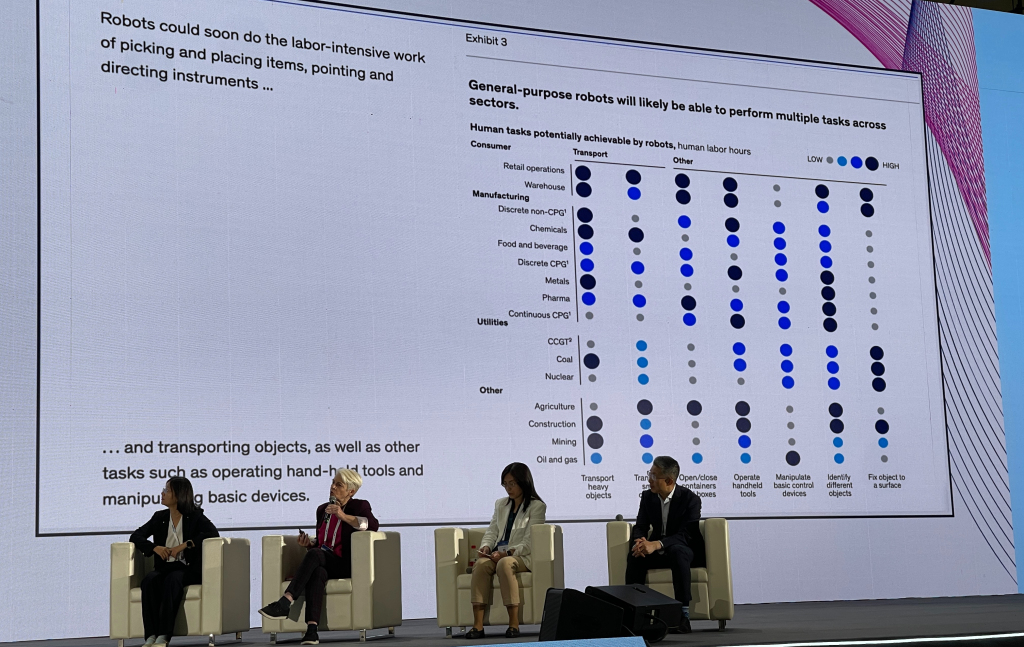

凱伊展示的機器人可以完成的“工作”可能性,圓圈顏色越深越大代表可能性越高

王興興也表示,如果人形機器人去工廠,它的速度可能會不夠快,但實際上,“在工廠里,你不要去跟自動化設備比,生產速度是比不了的,永遠是自動化設備比人形機器人更快一點,整個過程是會相對友好的,并不是機器人和AI技術的發展突然爆發,人形機器人大規模普及會取代很多人的工作……今年機器人在比賽、娛樂表演等方面,其實在中國已經有落地,這不是取代,而是增添了很多有趣的事情”。

盡管辯論分為正反兩方,但在觀點交鋒后逐漸形成共識:人形機器人的目標并非“替代”人類,而是輔助人類、創造新價值。這場辯論的本質,或許實則是“替代”與“創造”之間比例與路徑的探討。人類選擇做機器人做不了的事,而機器人去做人類不想做的事,這不僅是理想趨勢,也正在成為業界應對人才矛盾、規劃技術路線的現實共識。

參與辯論的科技大拿們擺出機器人的姿勢合影

IROS 2025即將結束,但關于機器人與人類共生的篇章才剛開始。這場熱潮能否持續,不僅取決于技術的突破,更取決于我們能否填平人才的鴻溝,并以智慧和包容,迎接一個“人機共生”的新紀元。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司