- +1

糧食、蔬菜和氣候變化下的農民

自9月以來,中國北方異常地陰雨連綿,多地降雨打破歷史記錄。其中,陜西、山西、河南、山東等地降水日數達20-30天[1]。

時值秋收關鍵期,這樣的天氣讓農民措手不及。二十四節氣本是農人與自然的默契,這場秋雨將這一默契無情地打破。

豫魯交界黃河灘區農民搶收秋糧 ? 宋克明

當節氣不再可靠

河南是中國主要的小麥和玉米產區,秋播小麥,夏播玉米,兩者輪種,歷來如此。河南湯陰的小張也不例外,他家有20余畝地,地里的玉米本該到了收割的時候,但他卻發現,今年的節氣亂了套。

“今年的氣候比較怪”,小張難以理解,“急需下雨的時候,河南周邊都在下雨,就河南沒有下雨。到九月下旬十月上旬需要收割的時候,連續下雨,加大了我們的勞動量,農收還減產。”

這不是小張的錯覺。據河南省氣象局數據,9月以來,河南全省平均降水量比常年同期多2.7倍;平均陰雨日數24.5天,比常年同期多9.6天,兩項數據均打破1961年以來同期紀錄[2]。河南土壤墑情監測數據顯示,76%的測站土壤偏濕,43%的測站土壤水分過飽和[3]——這些數據,都超出了在這片土地上世代耕耘的農民們的經驗和理解。搶收,和老天爺賽跑,是農民唯一應對的辦法。但這件事也沒那么容易。

收割,是農民面臨的第一個難題。農田積水泥濘,普通收割機難以下地,而履帶收割機成本高昂,是普通收割機的兩倍,小農戶難以負擔。遇到倒伏嚴重的地塊,履帶收割機會消耗正常情況兩倍用量的油,但也只能勉強收起來很少一部分的作物。多數農民只能親自下地收割。

好不容易收起來,烘干晾曬又讓人犯了愁。連綿的陰雨讓玉米極易發芽霉變,政府提供的烘干機供不應求,大戶優先;考慮到成本,一些烘干站甚至不接受散戶濕糧[4]。小農戶只能以低價賣給糧食收購點,或自制防雨棚,或在院子、房頂、廣場上“見縫插針”地晾曬。但晾曬時間仍受天氣影響,一再延長,成堆的玉米集中晾曬,會因高溫高濕而導致二次霉變。

玉米本身售價就不高,一旦變成濕糧、霉糧,收購價幾乎腰斬[5]。小張家的玉米通常直接賣給糧站,由糧站進行篩選,按標準定價。往年干玉米價格約9毛一斤,含水量偏高的約7毛一斤,品質不佳的價格更低。截至發稿前,小張家的玉米還沒有開始收購,他猜測今年價格可能會比往年高一點,但比起損失,仍是杯水車薪。

風雨過后,玉米倒伏、農田積水,無法用聯合收割機收割,種植戶只能人工掰玉米 ? 小張

連陰雨帶來的憂患還不止于此。往年此時已是冬小麥播種的時節,但秋糧沒收完、田間濕度過大,讓小麥播種無從著手。但小麥最佳生長溫度范圍較窄,如播種較晚,生長期氣溫超過閾值,就會導致小麥過早成熟、生長周期縮短,進而降低產量。

對于冬小麥晚播,已有專家提出“以技補晚”的“晚播指南”,比如換用更耐晚播的種子、通過增加播種量來彌補時間差帶來的損失、提供足夠肥料保證后期生長營養等。但這些措施無疑會進一步增加成本,對于本就歉收的農民來說,更是雪上加霜。

氣候變化打亂了農時

河南不是個例。

自9月以來,山西全省平均降水量較常年偏多6.6成,南部大部降水量比常年同期偏多8成-3倍,形成連續陰雨天氣或局地暴雨[6]。同一時間,山東全省平均陰天日數、降水日數較常年同期明顯偏多,平均降水量較常年同期多314.6%,均為1951年以來歷史同期最高值。截至10月14日,山東省近八成站點10厘米農田土壤相對濕度在90%以上,農田過濕面積達7205萬畝[7]。

從氣象原因來看,此次北方地區的極端降雨直接原因是西太平洋副熱帶高壓(以下簡稱“副高”)持續穩定控制長江及江南地區。看似截然相反的南北方天氣,實際上都是副高在發揮作用。被其籠罩的南方地區晴熱干旱,并持續把海上的暖濕水汽不斷輸往北方,這些水汽與南下的冷空氣相遇,形成了連綿的秋雨。

而導致副高如此“頑固”的根本原因,正是氣候變化。一方面,全球氣溫升高使副高長期處于增強狀態,影響范圍逐漸北擴;另一方面,海洋溫度的升高也帶來了更多異常活躍的臺風。今年9月至10月上旬,活躍在南海及華南地區的“樺加沙”、“博羅依”等臺風,形成了一道屏障,阻礙副高向南撤離。

更重要的是,這樣的極端狀態并非孤立事件。由于氣候變化導致雨水時空分布不均且波動越來越大。今年夏季,河南、陜西、甘肅以及蘇皖北部、山東等地剛剛經歷了一場嚴重干旱,比如河南大部分地區曾經歷了長達35天的高溫,期間僅有3天小雨。夏季的炙熱與干旱剛剛過去,秋季的陰雨又接連不斷[8]。

夏季高溫干旱影響玉米授粉,導致玉米禿尖、缺粒 ? 小張

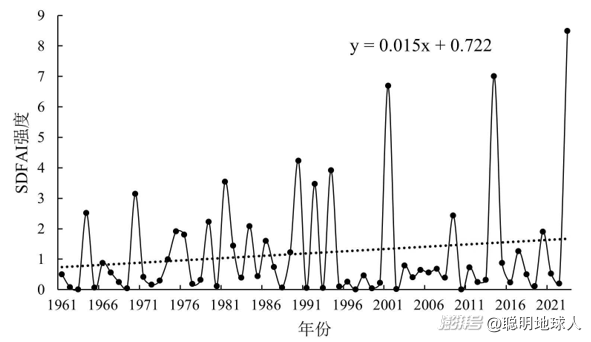

這樣的波動常被稱為“旱澇急轉”。1961-2024年,河南省旱澇急轉強度整體顯著上升,并于2024年達到歷史峰值[9];近年來(2011-2024年)極端事件頻率和強度進一步增加。旱澇急轉對農業有直接影響,導致作物根系受損,加劇病蟲害發生概率。另一方面,旱澇急轉會使農田土壤質量下降,在較長時間內影響耕作。旱澇急轉的頻率與不可預測性,使原本已經緊繃的農業生產節奏徹底被打亂,正在超出農戶的承受能力。

1961-2024年河南省旱澇急轉指數強度年際變化 (旱澇急轉指數SDFAI絕對值表征旱澇急轉劇烈程度,絕對值越大則強度越大)[9]

“看天吃飯”的困境,不應只靠農民獨自承擔

“夏天沒被旱死的玉米,淹死在了秋天。”這是許多田地里正在發生的事。

根據媒體報道,河南省政府已加大資金支持力度,緊急下達5000萬元資金,支持搶收搶烘。具體措施包括公布4900多臺烘干機械位置,動員4000余名糧食經紀人收購并轉運濕糧,將其烘干[10],烘干機器24小時不間斷運轉[11]。其他省份也在采取類似方式加速搶收秋糧,力爭將損失降到最低。

農戶應對方式也體現出韌性。有人自制防雨棚、輪班操作烘干機;有人自尋晾曬場地;還有人通過微信群互通氣象信息、調動鄰里資源搶收糧食。即使機械資源有限,他們也想方設法保持糧食干燥,避免霉變和損失。

豫魯交界黃河灘區農民搶收秋糧 ? 宋克明

但這些補救措施仍難彌補農民的困境。農民長期暴露于高溫干旱、暴雨洪澇、大風冰雹等氣候風險中,承擔著糧食生產的重任,卻在技術、基礎設施和信息獲取上處于不利位置。自給自足的小農戶應對災害的資源更加匱乏,而稍具規模的農戶因為災害遭受的經濟損失更大,影響長期經營的信心。

“看天”已經不一定能“吃飯”,缺乏系統性的支持更讓農民步履維艱。在農業技術、設施和信息均不足的情況下,農業保險等托底機制同樣缺位。有農民在接受采訪時表示,農業保險覆蓋作物種類有限,并且只有在糧食絕收時才會賠付。很多農民既不了解條款,也沒有足夠的意識或經濟能力長期購買保障。收成受損卻未達賠付標準的農民,只能獨自承擔損失。這意味著,一場雨就能讓一年辛苦化為烏有。

豫魯交界黃河灘區農民搶收秋糧 ? 宋克明

在報告《節氣的時差:多元農戶經營主體氣候變化認知與適應策略案例研究》中,接受訪談的老一輩農民大多認為,氣候與天氣是人類難以干預、難以控制的自然現象。但他們再辛苦也不愿放棄耕地:“沒有那么多風調雨順了,不可能怕災了就不種了,哪年要是沒種但實際年景好,收成不錯呢?你種了才會有收獲,土地在那里,只要種了,哪怕有災害,多少都有一些收成。”

氣候危機下最脆弱的人,往往不是氣候危機的制造者,卻往往承受著最直接的代價。氣候變化造成的損失并不僅僅是經濟層面的。連年災情削弱了農村社區的信心與凝聚力,年輕人進一步流出,土地撂荒增加,農村韌性正在被逐步掏空。如果維持舊有的治理方式,不能積極應變,有可能因人禍造成更大損失。國家適應氣候變化政策需要為農業從業者提供合理的種植規劃、更加充沛的資金和技術支持,農業經營利潤、基本社會保障也應更多地向辛勤耕作的農民傾斜,讓農民獲得應有的回報。

此外,面對氣候不確定性的加劇,提升韌性固然重要。另一面,減少碳排放才能從源頭上減少未來極端天氣發生的概率和強度。如果氣候變化繼續加劇,再多的適應努力都將變成追趕失控的天氣。只有當全社會在減排與適應上同步加速行動,農民的努力才不會在下一次災害中被淹沒。

參考資料:

[1] https://www.chinanews.com.cn/sh/2025/10-10/10496382.shtml

[2] https://zonghe.lyd.com.cn/system/2025/10/12/032498152.shtml

[3] https://mp.weixin.qq.com/s/8n6V8Wj02Z6x8h6U1zbQzg

[4] https://news.qq.com/rain/a/20251018A03K5C00

[5] https://news.qq.com/rain/a/20251018A03K5C00

[6] https://mp.weixin.qq.com/s/6lRnGuGG3TmpKuXGUSX93g

[7] https://finance.sina.com.cn/roll/2025-10-15/doc-inftyrue3403124.shtml

[8] https://www.eeo.com.cn/2025/0806/743373.shtml

[9] 趙陽. 1961~2024年河南省旱澇急轉現象時空演變特征[J]. 自然科學, 2025, 13(3): 517-524.

[10] https://www.chinanews.com.cn/gn/2025/10-13/10497456.shtml

[11]https://news.cctv.com/2025/10/12/ARTIQ6MQ8Y9fzxte8ckPOVTt251012.shtml

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司