- +1

掀開“公攤”的面紗(上):香港1.0版本的興衰

【編者按】

住房“公攤”直接影響到房價中“水分”的多寡,進而影響居民購房的獲得感。2021年下半年以來,房地產市場供求關系發生重大變化,買方和賣方的力量對比發生反轉,唯有推動本質上更加有利于買方的變革,才有可能助推市場“止跌回穩”。辯證地看,“止跌回穩”階段也是改革的好時機,在此時掀開“公攤”的面紗,以實用面積計價,也更容易凝聚改革共識。計價規則的改變,將擠出“公攤”中的水分,特別是開發商利用信息不對稱“注入的水分”,使得單價更實,有助于改善消費者預期,快速緩解市場觀望情緒。住房“公攤”是供不應求的“房荒”階段的產物,隨著“房荒”成為歷史,“公攤”也將大概率成為歷史。

本系列分上下兩篇,上篇從歷史視角切入,從香港住房“公攤”的興衰中透視“公攤”的面紗;下篇分析“公攤”引入內地后住房面積虛胖的2.0版本,并著重比較其與香港1.0版本的異同,指出“止跌回穩”階段是推進“公攤”改革的好時機,分析改革對購房人、開發商和政府的潛在收益;在此基礎上提出漸進式推動住房“公攤”改革的建議。

以下為正文

香港“公攤”制度初心是為了降低購房門檻,讓更多中低收入者得以踏入買房門檻。在市場上行期,“公攤”帶來的價格幻覺助推了香港房地產的繁榮。但隨著信息不對稱和交易成本帶來的面積虛胖的“發水樓”問題越來越嚴重,引起購房者普遍不滿,香港“公攤”于2013年艱難終結,計價標準從建筑面積轉向實際使用面積,促使住房市場價格和物業服務更加透明和公平。

一、攤整為零:“公攤”助推香港房地產業階段性繁榮

“公攤”疊加“預售”制度(“賣樓花”),助推了香港房地產市場的階段性繁榮,房地產業日漸成長為香港經濟的支柱產業。

(一)為什么攤:高門檻與低購買力的矛盾

香港房地產業是經濟社會發展的映射。二戰后,隨著人口快速增加、工商業恢復和對外貿易發展,居民住有所居的愿望強烈。但戰爭中損毀的房屋超過四分之一,住房供應跟不上,“房荒”成為社會最矚目的焦點問題之一。

“房荒”導致房租持續攀升至戰前的3-5倍,民眾居住條件急劇惡化,大量市民蝸居在唐樓天臺上或大街旁,城區周邊搭建起大量棚屋、木屋乃至“紙皮屋”,形成了許多人口密集的木屋區,社會問題叢生。香港當局于1947年2月頒布了新的《租務管制法例》,鼓勵業主修復房屋,以期遏制加租潮。租金管制要求房租不得超過戰前水平,但戰后新建的樓宇可以除外。新法例有效促進了香港戰后地產業的恢復和發展,地價和新建樓宇的租金也急劇上升,但與之形成鮮明對照的是,樓價并未顯著提高。這是因為,當時的樓房買賣參照英國,以整幢樓宇為單位,能夠負擔的人極為有限,主要是從上海等內地城市移居香港的富商或俗稱“金山阿伯”的海外歸僑。

“攤整為零”成為緩解高門檻與低購買力矛盾的底層制度創新。20世紀50年代,部分地產商開始探索新的房地產開發模式,允許“分層出售”與“分期付款”,使得普通市民也能夠踏進買房門檻,房地產需求快速涌現。 “公攤”是“分層出售、分期付款”的售樓制度創新的副產品,將公共費用按比例分攤到了每一個單元。

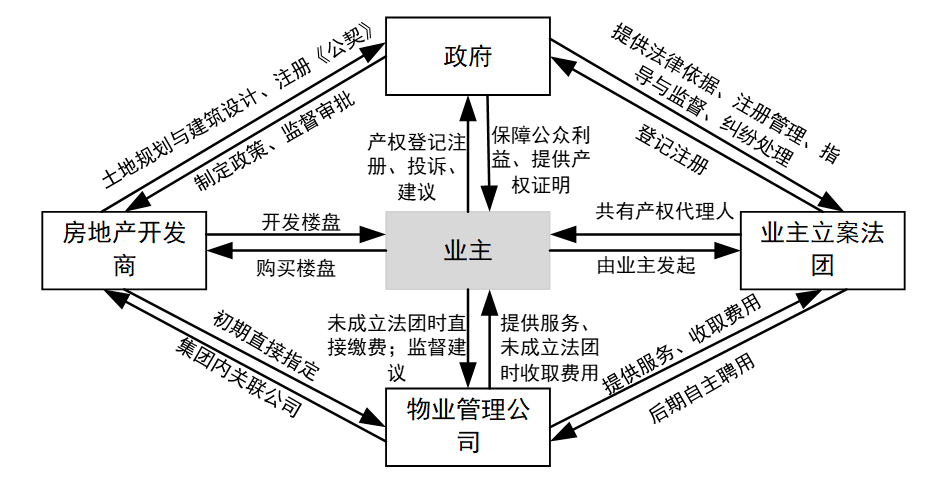

(二)怎樣攤:香港住房“公攤”的制度安排

香港住房“公攤”作為分層出售的配套制度,為共享公共設施提供了便利。高層建筑形式使得開發商在有限的土地上可以建造并銷售更多房子,從而提高總銷售收入。在交付后,先由開發商指定集團內部或有關聯的物業公司提供物業服務,擬定公契確定購房者“業權份數(undivided share)”、公用部分范圍、管理費計算方式,并在土地注冊處登記注冊。購房者按業權份數比例確定共有產權并支付管理費用。業主成立業主立案法團之后,有權更換物業管理公司。業主立案法團是一個獨立的法人組織,代表所有業主管理樓宇的公共部分,可以委任或監察物業管理公司或終止其服務合約,直接影響“公攤”區域的管理和費用分攤,權利與義務形成良性互動(圖1)。

圖1 香港“公攤”制度中政府、房地產開發商和業主的互動關系。資料來源:筆者根據公開資料整理。

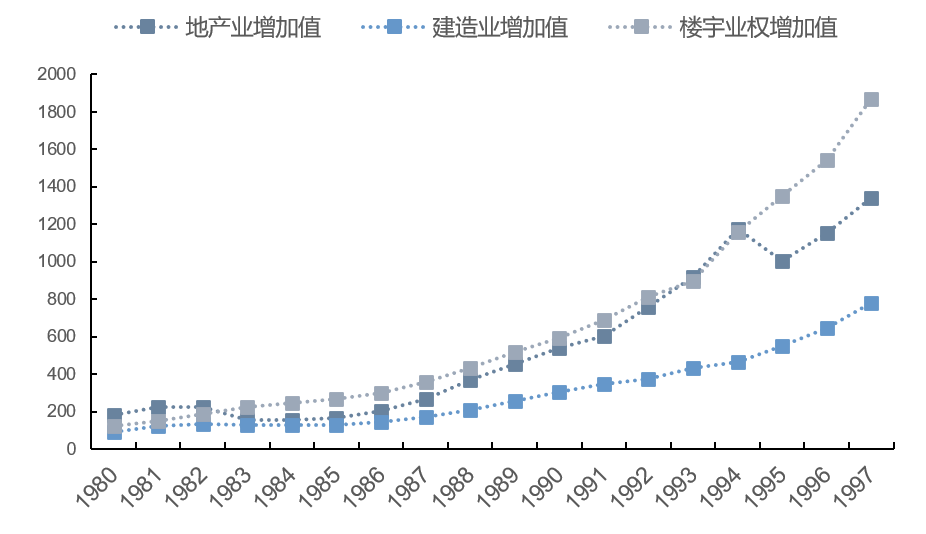

(三)客觀成效:助推房地產業階段性繁榮

“公攤”的創設,助推了20世紀后半葉香港地產業的階段性繁榮,房地產業在香港經濟中的重要性逐漸凸顯。地產業增加值從1980年的182.69億港元上升至1997年的1341.86億港元,建造業的增加值從1980年的89.29億港元增長到1997年的779.84億港元,樓宇業權的增加值則從1980年的120.28億港元增長到1997年的1868.92億港元(圖2)。

圖2 香港地產業、建造業、樓宇業權增加值(1980-1997)。資料來源:香港特區政府統計處《二零零二年本地生產總值》

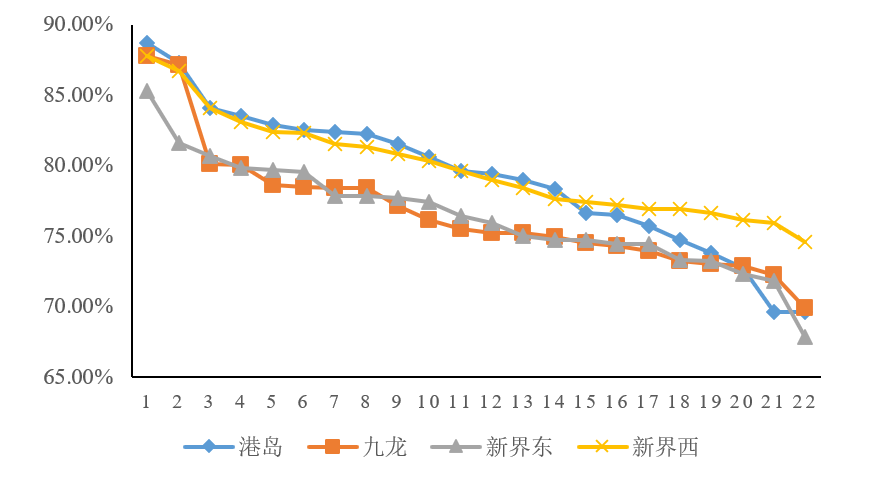

“公攤”的初衷是降低購房門檻,“價格幻覺”是“公攤”的副產品,并意外地刺激了消費者的購房熱情。這是因為,消費者感受到的價格或折扣優于實際情況,可能會加速購買決策。香港“公攤”面積通常占總建筑面積的20%~30%(圖3),以包含“公攤”的總面積計價要比以不包含“公攤”的實用面積計價顯得更便宜,也就是說,降低了名義房價。在信息不對稱的情況下,購房者被表面上“更低的單價”吸引,對房產價值做出非理性判斷。以九龍塘的光輝園某住宅為例,該樓盤建于1976年,建筑面積500呎(約45平米)、實用面積411呎(約37平米),售價600萬港元,按照建筑面積計算每呎單價為1 2000港元,按照實用面積算每呎單價14 599港元。覺得用“更低的單價”買到了“更大的房子”,這是房地產上行期價格幻覺的作用機制。

圖3 香港部分樓盤實用率。注:橫軸表示樣本樓盤實用率排序。資料來源:Yahoo!財經,“‘屈’出來的實用率”

“公攤”對高密度的城市開發起到了助推作用。“公攤”機制使得公共設施如電梯、大堂、樓道等得以標準化、規模化,有效助推了高密度城市的開發,成為土地資源緊張背景下房地產市場發展的一種重要制度支撐。香港現代物業管理的雛形最早起源于戰后公共住房的管理,隨著香港樓宇的高層化,政府要求開發商提供專業物業管理服務,物業管理逐漸成為房地產市場不可或缺的組成部分。現代物業管理體系的發展對社區治理也產生了一定的良性影響。

二、發水樓:“公攤”膨脹及其一連串非預期后果

“公攤”面積的存在會產生信息不對稱及一連串非預期后果,開發商的“注水”激勵使得“公攤”逐漸走樣和異化。2013年《一手住宅物業銷售條例》全面實施,標志著香港?“公攤”時代的艱難終結。

(一)“公攤”膨脹:信息不對稱、交易成本與發水樓

“發水”這個原本用來形容海鮮販子為魷魚注水以增加重量、期望獲得更高售價的粵語詞,恰如其分地點出了香港地產商利用信息不對稱通過各種巧妙手段擴大銷售面積從而提高利潤的種種做法。新房“發水”問題日益嚴重,可用面積顯著下降。

“公攤”面積的測度與核實增加了購房者的交易成本。開發商以包含公共區域的“建筑面積”作為交易和計價標準,購房者難以評估其實際使用空間。不同開發商對建筑面積的測量標準各異,導致購房者在比較不同樓盤時面臨“比較困難癥”,特別是預售模式下的初次購房者更是如此。入住之后,“公攤”面積的測度必然帶來額外的高昂費用;即便自費測繪發現了“公攤的貓膩”,也需要花費額外成本進行維權。

信息不對稱情形下,購房者通過個體努力“擠出水分”的交易成本不低,公共設施“發水”日益嚴重。開發商利用信息優勢,擴大建筑面積的計算范圍,增加可售面積,甚至將游泳池、健身房等公共設施的面積也計算在建筑面積中。

(二)香港住房“公攤”的艱難終結

20世紀80年代及90年代初期,“公攤”制度的弊端就已經顯露無疑,引起了購房者嚴重而普遍的不滿,廢除?“公攤”的呼聲越來越高。

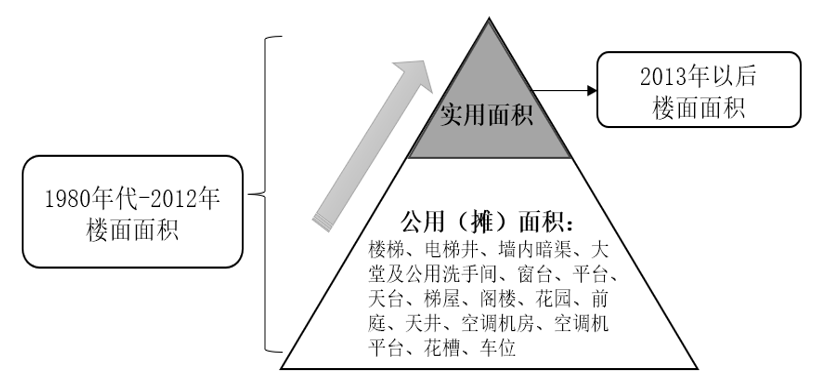

香港政府最初的政策響應是統一住宅建筑面積的度量方法和定義。1986年香港立法局會議上就有議員指出,有小單位買家投訴說有些樓宇單位實用面積只得53%。香港法律改革委員會于1995年5月發表《售樓說明研究報告書》(首份報告書),建議采取統一的量度方法衡量售樓說明書提供的住宅樓面面積,明確區分實用面積和“公攤”面積(圖4)。

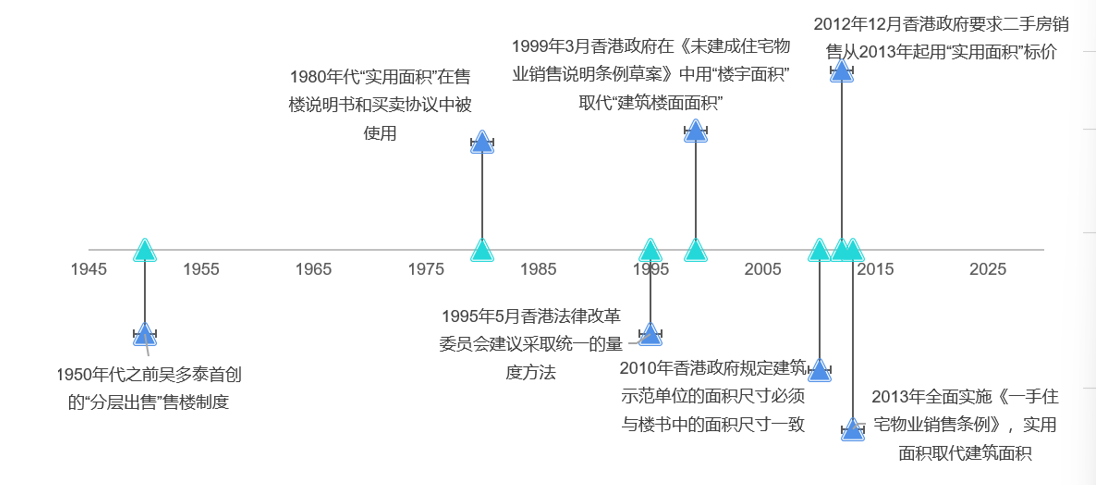

圖4 20世紀80年代以來香港樓面面積定義的變化。資料來源:筆者根據公開資料整理

進入21世紀,進一步以實用面積取代建筑樓面面積,將“公攤”面積剔除出標價范圍。2008年,香港政府當局與地產建設商會達成共識,采取統一的樓面面積表述方式,在計算統一定義的實用面積時只把主體面積及露臺面積包括在內。2010年,香港政府在樓花銷售方面做了一系列改革,其中就包括對實用面積的規范;同年,香港政府就規管一手私人住宅銷售方面提出9項建議與另外12項規管樓盤示范單位的措施(統稱“九招十二式”)。2012年12月,香港政府正式發布通告,要求二手房銷售從2013年起用實用面積標價,要求地產代理在推銷二手住宅時要先行提供實用面積信息,然后才可有選擇性地提供相關的建筑面積數據。2013年4月全面實施的《一手住宅物業銷售條例》將上述規定拓展到了新盤,實用面積取代建筑面積成為香港房地產市場的新計價標準。“公攤”計價在香港被正式廢除(圖5)。

圖5?“公攤”重要變革的時間節點。資料來源:筆者根據公開資料整理

三、實用面積疊加“公契優化”:后“公攤”時代的制度銜接與過渡

香港?“公攤”制度改革對房地產市場產生了積極的影響。改革將面積計量標準從建筑面積轉向實用面積,減少了信息不對稱,提升了市場透明度和效率。在物業管理方面,改革增強了業主的知情權和參與權,要求物業管理公司定期披露費用支出,減少了道德風險。

(一)從建筑面積到實用面積的技術性轉換

全面以實用面積計價。根據香港有關法規,2013年后的“樓面面積”即為實用面積,必須從“圍封墻”外部開始計算,“圍封墻”厚度也會計入住宅的樓面面積。

二手房和新房的計價銜接。香港政府在決定是否以實用面積取代建筑面積時曾征詢過公眾意見,絕大多數市民都贊成,反對的聲音主要來自開發商和中介。開發商聲稱習慣使用建筑面積計價,擔心新制度會引發價格混亂;房地產中介代理擔心買家心理適應困難。為順利推進計價體系的銜接,香港政府設置了10個月的適應過渡期,新房嚴格按照實用面積計價,二手房交易則允許實用面積計價和建筑面積計價在過渡期內并行,差餉物業署備有經過評估的所有二手房的實用面積供購房人查閱。針對市場擔心的“單價上漲”進行了廣泛地解釋和宣傳,“單價”上漲只是計價規則更實的結果,購房總價并未增加。

(二)“公契”更加透明與優化:?后“公攤”時代的社區公共服務供給

1955年,蟾宮大廈建成后引入了全香港第一份大廈公契,清楚地列出大廈各單位所占土地及上蓋的“業權份數”及業主的權利和義務。早年的大廈公契由開發商自行訂立,其中有一些條款未能充分保障個別小業主的權益:如經理人酬金過高、由開發商或其指定的經理人永久管理、管理支出分攤不平均、外墻及公共地方的使用特權等。這些問題漸漸成為了大廈管理的核心矛盾。

取消“公攤”后,公契制度朝著更公平和透明的方向發展,費用分攤基于實用面積“由內而外”計算,住戶承擔的費用更合理。根據大廈公共空間的整體開支,按照大廈公契所確定各單位的“業權份數”或“管理份數”來確定每個單位及業主需要交付的物業費用,簡單來說,面積愈大,所占份數愈多,每月管理費金額亦愈高。例如,如果管理公司按每呎2港元收費,單位實用面積為500呎,則每月管理費為1000港元。住戶對物業管理和公共區域決策的參與度得到有效提升,擁有更多話語權;同時,因為面積更加準確,依據面積分攤的管理費用也更加合理,增強透明度,減少了住戶之間的分歧與爭議。

(作者龍婷玉系農業農村部農村經濟研究中心助理研究員,王瑞民(通訊作者)系國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員,本文首發于《比較》第138輯,轉載時有改動。本文僅代表作者個人學術觀點,與所供職單位無關。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司