- +1

二十四節氣與民間藝術|石刻文物里的霜降詩韻

“九月中,氣肅而凝,露結為霜矣。”元代文人吳澄在《月令七十二候集解》中如此定義二十四節氣中的霜降。

此時,氣肅而凝,露結為霜,草木搖落,萬物收藏。在這充滿詩意的時節,中國古代的工匠與藝術家們,以巧手匠心,將霜降的美景與情感凝練在各類工藝美術與民間藝術之中,成為永恒的藝術語言。

石刻磚雕中的節氣三候

在陜西省歷史博物館珍藏的一塊東漢畫像石上,秋神蓐收以“人面、人身、鳥足、獸尾”的形象出現,他左手執規,右手托月,月輪內玉蟾匍匐。這位《淮南子》記載中“執矩而治秋”的西方之神,以其奇特形態,詮釋著古人對季節更替的神話想象,也為霜降時節披上了一層神秘的面紗。

東漢畫像石秋神蓐收

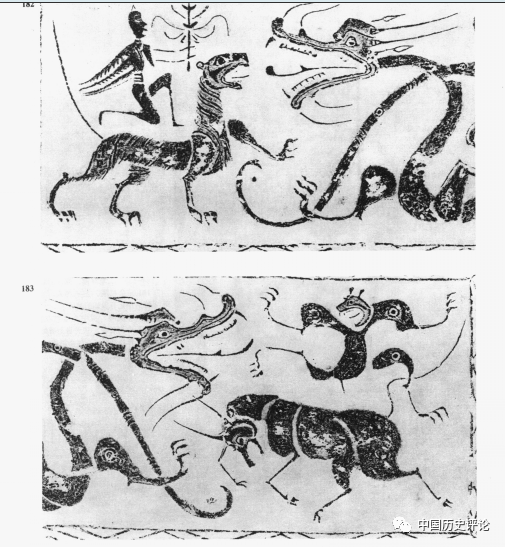

霜降物候被古人細分為三階段:“一候豺乃祭獸;二候草木黃落;三候蟄蟲咸俯。”這一劃分揭示了霜降時節自然萬物為迎接冬天所做的準備。現存的不少漢畫像石上,“豺乃祭獸”的場景被生動刻畫,體現了古人對自然規律的細致觀察。河南南陽漢畫館收藏的漢代石刻中,有“草木黃落”的生動畫面,匠人以減地淺浮雕技法,刻畫了秋風掃落葉的場景,樹枝稀疏,葉片飄零,展現了深秋的蕭瑟之美。這些石刻原本多用于墓葬裝飾,寄托了人們對生命輪回、四季更替的哲學思考。

漢代畫像石

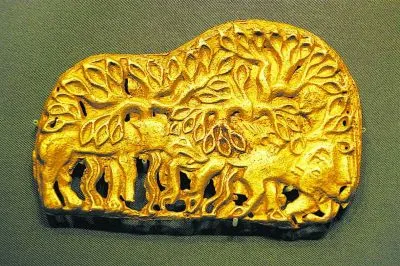

青海博物館收藏的戰國匈奴狼噬牛金牌飾為戰國時期匈奴文化金器,以純金鑄造,采用浮雕技法呈現山巒森林間狼噬牛的生動場景。

在四川出土的漢代崖墓石刻中,“蟄蟲咸俯”的題材則被巧妙地融入邊框紋飾。冬眠的昆蟲蜷縮在角落,與主體畫面中的宴飲、出行場景形成鮮明對比,提醒著人們霜降之后,天地將進入休養生息的階段。

器物里的吉祥寓意

霜降前后,正是柿子紅熟之時。北方俗語云:“七月紅棗八月梨,九月柿子趕上集”,經歷秋露凝霜的洗禮,柿葉紅若霜楓,枝頭朱實累累,給蕭瑟深秋帶來明艷與豐收的色彩。

霜降前后的柿子

柿子自古以來就被視為吉祥之物,由于“柿”與“事”諧音,常被賦予“事事如意”的美好寓意。

古人將柿子圖案紋樣繡于日常器物上,扳指套、眼鏡套皆是祝福載體,如同現代的系列文創產品,將“柿柿如意”的期盼織滿生活。臺北故宮博物院藏有一件清代青玉柿子 ,有瑕斑,帶黃色人工沁斑。四顆柿子,疊成葫蘆形狀,外攀附枝葉。鏤雕柿子木座。

清代玉柿子 臺北故宮博物院收藏

此外,在文物上還有一朵火了千年的“網紅花”——柿蒂紋。它借“蒂”與“事”的諧音,將“事事如意”的美好祝愿,刻進華夏千年美器之中。

漢代銅鏡中的柿蒂紋

唐代三彩梳妝女坐傭長裙的柿蒂紋

在山西王家大院的清代磚雕中,匠人巧妙地以深浮雕技法刻畫了霜降時節收獲柿子的場景。柿樹枝葉稀疏,果實累累,農民們手持長竿采收,展現了"霜降摘柿子"的民俗。這些磚雕既裝飾了建筑構件,又記錄了農事活動,體現了藝術與生活的完美結合。

石榴也是霜降時節的重要象征,一般在每年的9月至11月成熟。石榴自古以來就被視為吉祥之物,代表著吉祥、吉利。古人稱石榴“千房同膜,千子如一”,寓意多子多福。

臺北故宮博物收藏的清代剔紅石榴式盒

臺北故宮博物收藏的清代剔紅石榴式盒,器內作黑漆,器底髹紅漆。以石榴為造型,上側另加一個瓜形,襯以兩三葉片,造型巧妙。側面飾折枝石榴,兼具寫實與裝飾的美感。瓜形作雙錢形錦地,石榴左側開裂,邊緣灰漆斜現,露出粒粒分明的果實,石榴作龜形花式錦地,下側一燕回首,內容豐富。運用不同的錦地制造不同的質感,猶如精致的絲綢織品。

菊花也是霜降時節最常見的民間藝術主題。如磚雕中,匠人通過多層鏤雕技法,使菊花在青磚上傲然綻放,花瓣層次分明,葉片卷曲自然。這些菊花紋樣不僅具有裝飾功能,更寄托了屋主"凌霜不凋"的精神追求。

磚雕中的菊花

一些民間藝術如北京面塑同樣在霜降時節展現其獨特魅力。手藝人通過揉、捏、搓、挑等手法,將面團塑造成柿子、菊花等霜降時節的代表性物象,既美觀又富有文化內涵。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司