- +1

我國科學家打造超視覺假體:失明小鼠重見光明,還能看到紅外光

還記得

經典科幻劇《無敵金剛》中

那個擁有超能力的仿生人嗎?

他的仿生眼不僅能讓他看清遠處的物體

還擁有紅外視力

這個在上世紀70年代看似天方夜譚的科幻設定

如今正在中國科學家的實驗室里變為現實

《無敵金剛》中的“仿生眼”

2025年6月6日凌晨,復旦大學和中國科學院上海技術物理研究所的聯合團隊在《科學》雜志上發表了一項突破性成果:

他們研發的“超視覺”假體,不僅讓失明的實驗動物重獲光明,還賦予了它們感知紅外光的神奇能力。

這項技術是如何實現的?

它又將如何改變我們對視覺修復的認知?

蝌蚪五線譜連線采訪了研究團隊的王水源研究員,讓我們一起走近“仿生眼”的神奇世界。

視覺修復之路:用植入體代替感光細胞

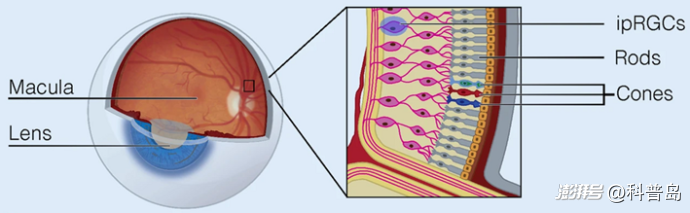

要理解這項技術的革命性意義,我們首先需要了解人類視覺系統的工作原理。

在我們眼睛的視網膜上分布著數百萬個感光細胞,它們就像微型的光電轉換器,將進入眼睛的光信號轉化為電信號,再通過視神經傳遞給大腦,最終形成我們所看到的圖像。

三種視網膜感光細胞位置略圖(圖片來源:維基百科)

然而,當視網膜色素變性、黃斑變性等疾病發生時,這些感光細胞會逐漸死亡,使患者失明。

據統計,全球有超過2億人正遭受著光感受器退化的痛苦,他們的世界陷入了永恒的黑暗。

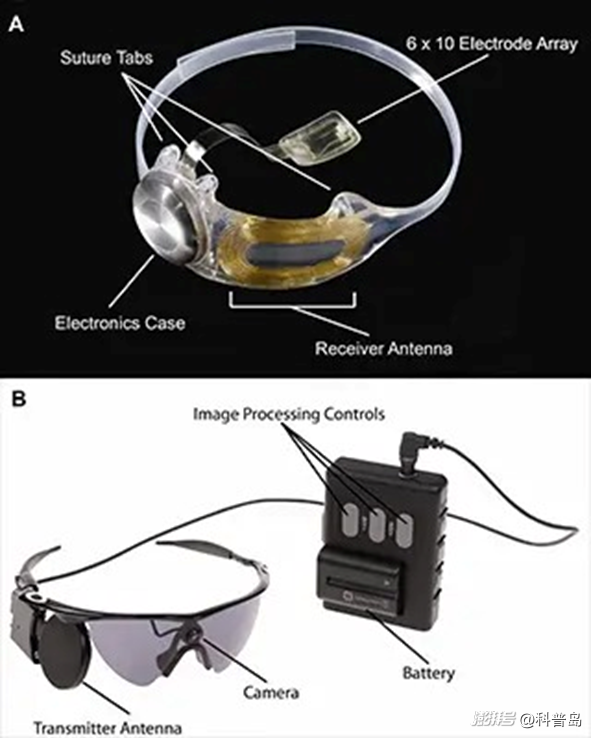

傳統的視覺修復技術類似“眼球穿線手術”,通常需要通過特制電線穿過眼球,在視網膜上植入電極陣列,依靠外部供電來刺激視網膜上殘存的神經元。

簡單來說,就是用人工電極來代替感光細胞工作。

例如全球首個獲美國FDA和歐洲CE認證的“仿生眼”設備Argus II,這套系統需要患者佩戴特殊眼鏡,當眼鏡上的攝像頭捕獲圖像后,信號處理器會將圖像信息轉化為電信號,通過植入的電極陣列刺激視網膜,幫助患者感知到術前無法識別的光點和簡單形狀。

Argus II(圖片來源:American Academy of Ophthalmology)

顯然,這種侵入式的治療手段存在著明顯的局限性:

創傷較大、視覺效果粗糙、需要隨身攜帶笨重的外接設備,這些都給患者的日常生活帶來了諸多不便。

因此,中國科學家們決定另辟蹊徑。

復旦大學集成電路與微納電子創新學院的周鵬/王水源團隊、腦科學研究院的張嘉漪/顏彪團隊,以及中國科學院上海技術物理研究所的胡偉達團隊,組成了一個跨學科的聯合研究團隊。

他們將目光投向了一種特殊的材料——碲(Tellurium)。

鉀鹽上的碲晶體(圖片來源:Christian Rewitzer)

碲是一種相對稀有的半金屬元素,在元素周期表中位于硫和硒的下方。

雖然在日常生活中并不常見,但它卻擁有著獨特的光電特性:

能有效捕獲包括紅外輻射在內的光線,且無需額外設備即可將紅外光轉化為電信號,完美復現了健康視網膜中光感受器細胞的工作機制。

材料創新突破:碲納米線網絡的神奇力量

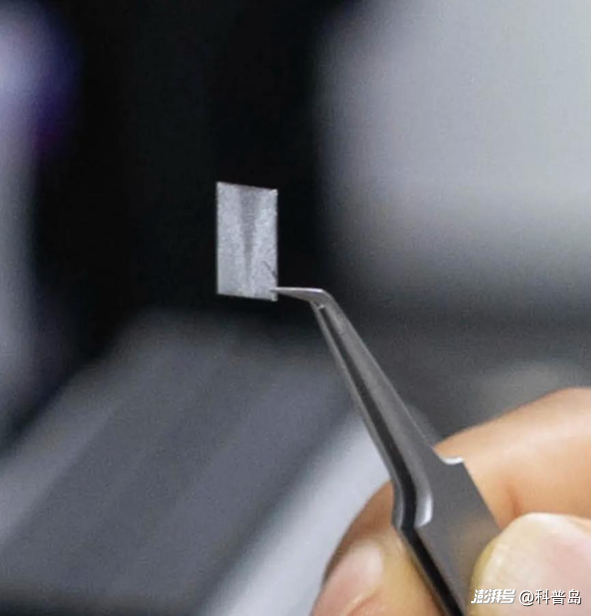

TeNWNs假體實物樣品(圖片來源:復旦大學公眾號)

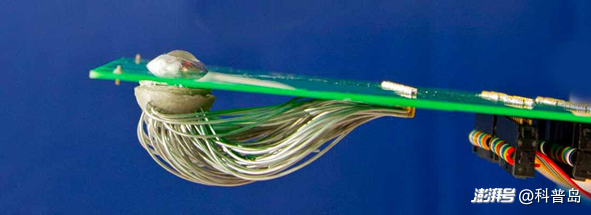

正是基于碲元素的這一獨特稟賦,研究團隊開啟了一場微觀世界的“編織”之旅。

他們制備出了厚度僅為150納米的碲納米線(相當于人類頭發絲直徑的千分之一),并將這些納米線編織成了一個精密的網狀結構,即“碲納米線網絡”(TeNWNs),用以取代視網膜上凋亡的感光細胞。

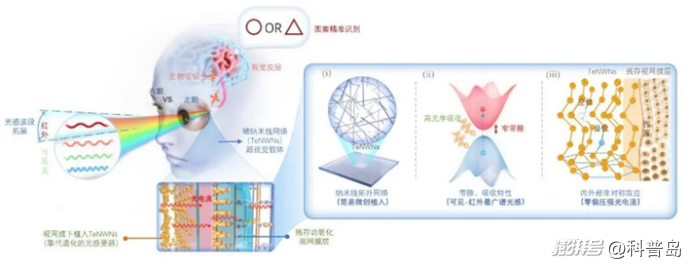

王水源研究員對蝌蚪君表示,研究團隊主要從材料與器件的仿生設計、神經刺激的時空精準性及多層次神經功能驗證三個關鍵環節進行把控,使得TeNWNs假體產生的電信號能夠被視網膜神經細胞準確接收并轉化為視覺感知。

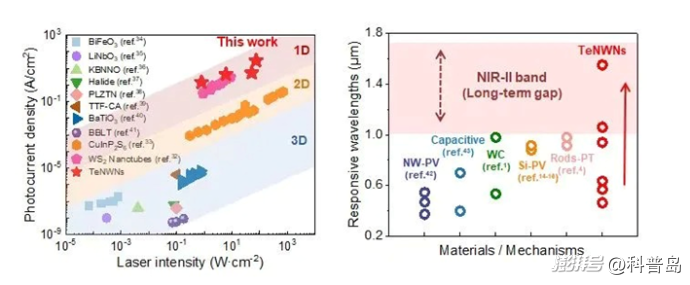

由于材料特殊性,當TeNWNs假體接收到光信號后,會自發產生高密度的光電流,達到不同維度納米材料下的最高光電流水平,能夠更有效地激活視網膜上殘存的神經細胞,從而產生更清晰、更穩定的視覺信號。

同時,它就像一個小型的太陽能電池,無需任何供電設備,只要有光就能自主運行。

TeNWNs修復和增強盲人視覺示意圖及作用機制(圖片來源:復旦大學公眾號)

更令人興奮的是,這種材料的光譜響應范圍極其廣泛,從470納米的藍光一直延伸到1550納米的近紅外二區,覆蓋了從可見光到紅外光的范圍。

這是目前國際上光譜覆蓋最寬的視覺重建技術,遠遠超越了人類天然視覺系統380-780納米的感知范圍。

王水源告訴蝌蚪君:“讓使用者能夠感知紅外光信號,正是“超視覺”假體設計階段就明確預期的核心功能之一。”

研究團隊清晰地認識到,拓展人眼可見光譜范圍(特別是向紅外波段延伸)具有巨大的潛在實用價值,而夜間或低光照環境的應用正是其重點考量的場景之一。

讓假體使用者具備紅外視覺能力,可以顯著提升他們在這些挑戰性環境下的空間感知、避障和導航能力,這對于行動輔助、夜間救援等場景意義重大。

TeNWNs光電流密度和光感重建范圍(圖片來源:復旦大學公眾號)

相比之下,傳統的人工視網膜設備厚度通常在微米級別,而新開發的碲納米線假體厚度降低了10倍以上。

這種超薄的設計不僅減少了植入時的創傷,也大大提高了設備與生物組織的兼容性。

嚴格驗證:從實驗室到臨床

任何一項醫療技術從實驗室走向臨床應用,都必須經過嚴格的驗證過程。

TeNWNs假體除了順利通過細胞離體實驗驗證外,還在動物實驗中驗證了其有效性。

研究團隊先后對失明小鼠及食蟹猴開展了實驗。

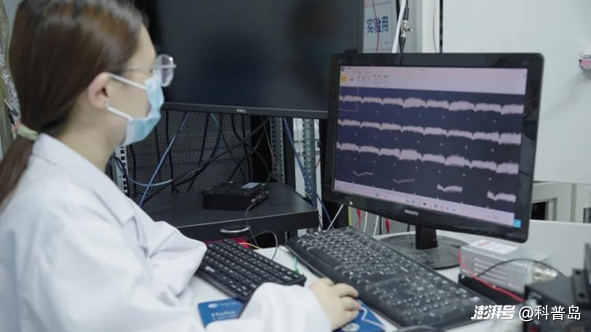

受試動物不僅瞳孔對光反射顯著恢復,其視覺皮層(大腦視覺中樞)也對光線產生明確反應。

在圖形識別測試中,TeNWNs假體成功激活了失明小鼠視網膜神經節細胞(RGC)的空間感受野,表現幾乎與正常小鼠無異,表明假體具備重建接近天然的神經空間編碼能力。

盲小鼠腦電波圖(圖片來源:復旦大學公眾號)

此外,植入TeNWNs假體后,受試小鼠能夠探測到正常小鼠不可見的紅外LED光源,受試食蟹猴也獲得了感知紅外光的能力。

這意味著這項技術不僅能夠修復受損的視覺功能,還能夠增強正常的視覺能力,讓使用者擁有超越哺乳動物天然視覺極限的“超視覺”。

安全可靠是走向應用的關鍵。

好消息是,在長達半年的觀察期里,無論是小鼠還是食蟹猴,它們的身體都很好地接納了這個“新伙伴”,沒有出現不良的排異反應,植入體與視神經之間的信號傳遞也始終穩定可靠,表明這種材料具有良好的長期生物相容性。

2023年5月,同團隊第一例人工光感受器植入臨床試驗(圖片來源:復旦大學)

盡管目前由于醫學倫理的限制,研究暫時不會進入到人體試驗階段,但這一技術的前身——該團隊于2023年研發的“基于二氧化鈦納米線陣列的人工光感受器”已完成多次臨床試驗。

我們期待著,隨著技術的不斷優化,這項突破性的視覺修復技術能夠為失明患者帶來更多復明的可能。

值得一提的是,中國在全球碲產量中占據主導地位,為此項技術的產業化提供了得天獨厚的資源優勢。

目前,碲主要應用于太陽能電池板、半導體和熱電設備等領域,而神經視覺植入體有望進一步拓展這一戰略資源的應用價值。

腦機接口新時代:從修復到增強的技術革命

這項碲納米線視網膜假體技術,通過視網膜下微創植入的納米線網絡,在視神經與外部世界之間架起了一座高效橋梁。

這正是廣義腦機接口技術(Brain-Computer Interface,BCI) 的突破性實踐——繞開傳統BCI所需的開顱電極植入,以更安全、高效的方式實現了“機器信號-神經反饋”的閉環。

在全球范圍內,視覺恢復研究也正通過腦機接口技術不斷取得進展。

例如Elon Musk的腦機接口公司Neuralink所研發的“盲視”(Blindsight),旨在通過植入式設備繞過視神經,直接刺激大腦視覺皮層以恢復盲人基礎視覺功能;又比如香港科技大學工程學院團隊所研發的仿生眼EC-Eye,不是用植入物代替感光細胞,而是嘗試構建一整個眼球結構。

Neuralink研發的“盲視”(圖片來源:Neuralink)

香港科技大學工程學院研發的EC-Eye(圖片來源:香港科技大學)

視覺修復技術的發展正在為不同類型的視力障礙患者帶來希望。

從視網膜假體到皮層刺激,從部分視力恢復到多光譜感知,每一項突破都在拓展著人類對視覺重建可能性的認知。

與這些方案相比,碲納米線技術兼具“修復”與“增強”的功能,其核心優勢——寬光譜響應、零偏壓自供電、高生物相容性及高效神經接口特性——使其在神經疾病治療、智能傳感等多個前沿領域具有突破性應用潛力。

王水源表示,未來團隊也會進一步研究探索,以TeNWNs技術為平臺,延伸出更多的領域應用。

這項來自中國科學家的突破性研究,將納米技術、神經科學與材料科學完美融合,為我們展示了科學技術改變人類命運的無限可能。

正如研究團隊所展望的:“如果說腦探針的方式還是在間接探索大腦,那我們未來的目標,就是讓電子器件更直接地感知大腦,真正地理解大腦。”

這種理念預示著,未來的腦機接口技術將不僅僅是簡單的信號傳輸,而是要實現人腦與電子設備的深度融合。一個充滿光明的未來,正在向我們招手。

團隊合影(從左至右:王水源、胡偉達、張嘉漪、周鵬,圖片來源:復旦大學公眾號)

作者:劉若冰

審核:王水源 復旦大學集成電路與微納電子創新學院研究員

本文在科普新媒體平臺“蝌蚪五線譜”刊發,經授權發布

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司