- +1

余杭美術館開館首展“藝術與科技國際雙年展”

杭州是五千年前良渚文明曙光初現之地,也是當下數字經濟與人工智能蓬勃發展的產業前沿。10月18日,作為第三屆“良渚論壇”期間舉辦的國際文化藝術交流活動,中國(杭州)藝術與科技國際雙年展在余杭美術館對外展出,展出來自全球20余個國家和地區、160余位(組)藝術家、科學家等的作品,這一展覽也是新啟用的余杭美術館的開館首展。

當天,展覽研討會在中國美術學院良渚校區舉辦,多位專家學者探討了當下藝術與科技融合創作實踐與暢想。

澎湃新聞了解到,此次中國(杭州)藝術與科技國際雙年展的舉辦地為全新啟幕的余杭美術館。該美術館坐落于杭州良渚新城玉湖綜合體南側水域的小島上,建筑面積為6160平方米,于2024年竣工。館身以雙環同構的圓璧之形,營造出“懸浮”于天地之間的意象。館體外立面采用了玉石玻璃和鋁板的創新結合,在夜晚時分呈現360°動態投影。

這一美術館利用建筑自身內部特殊結構和空間美感,結合數字化手段,營造了序廳、階梯展廳、尾廳等特色空間,為公眾提供多維度互動體驗。

余杭美術館夜景

此次藝術與科技國際雙年展為余杭美術館的開館首展,以“聯結·具身交互”“共生·數字教育”“猜想·生態重構”“宣言·哲學追問”四大核心板塊,其中既有國際藝術家為良渚而來、為“藝匯絲路”而來的采風創作,也有中國藝術家從良渚出發對話世界文明。

開館現場,余杭美術館

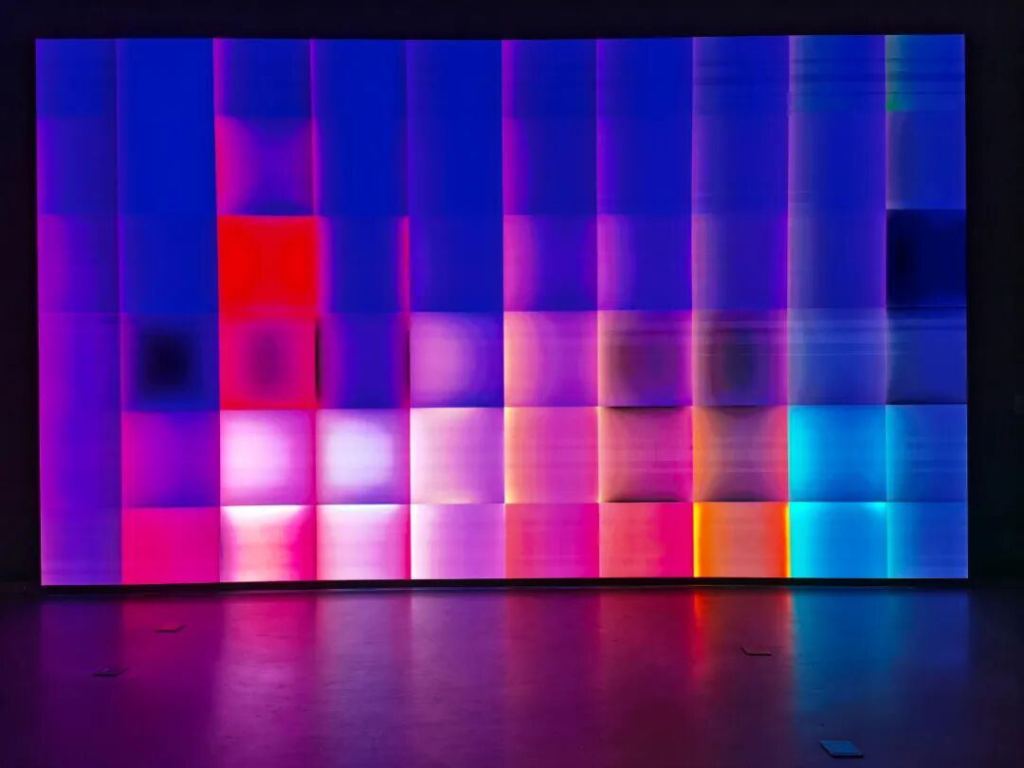

展覽中,AR(增強現實)、編程、算法、交互、裝置、影像等是最常見的關鍵詞。如作品《沉浸良渚》以良渚文明為核心載體,融合AR技術、AI生成技術等前沿科技手段與藝術設計,構建出沉浸式體驗。雕塑及影像作品《易獸》以傳統神獸文化為符號,借助AI算法生成視覺圖譜;而創意編程互動裝置《每日速寫》實時捕捉觀眾的手勢、聲音與面部表情,將編程語言轉化為身體可觸的表達媒介;動態機械裝置《循回儀》呈現文明迭代的永恒輪回;影像作品《微納山水》以微納米機器人的實拍運動軌跡為素材,構建如水墨般流動的動態圖景。

展覽現場

《易獸》 胡玥茗、林雨欣、計歡歡 雕塑及影像,2023

來自中國美術學院創新設計學院計算藝術研究所的《深海智能無人潛航器》呈現的模擬未來深海科考工作場景,展現深海科學的獨特魅力;作品《中國恐龍計劃|編號20241123》則是中國美術學院協同古生物專家與實踐者啟動的項目,以跨學科方式將藝術生產嵌入地質——化石證據鏈,以技術圖像重構生命敘事。

中國美術學院創新設計學院院長、雙年展策展人段衛斌表示,“我們期望展覽能夠產生兩種效應,一個是虹吸效應,能夠把全球最新的藝術創作和科技成果納入這個平臺;另一個是溢出效應,希望在杭州良渚這個中華文明的發源地和數字經濟的最前線,能夠展現出中國本土和世界對話的可能,也讓藝術創作和科技動能形成相互賦能和拓展之勢。”

開幕當天,“中國(杭州)藝術與科技國際研討會”在中國美術學院良渚校區舉辦。其中,來自麻省理工學院媒體實驗室(MIT MediaLab),Future Sketches研究小組領導者扎克·利伯曼分享了以編程為藝術媒介的創作;中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員尤海魯以“科學與藝術在恐龍中融合”為題,介紹了其所在的研究所與藝術團隊的合作項目;芬蘭赫爾辛基藝術大學美術學院副院長,佩特里·尼蘇南(Petteri Nisunen)探討了物理、文化與歷史語境如何形塑公共空間與場域中的藝術介入;中央美術學院設計學院藝術與科技方向教授費俊則從“混合智能”角度切入,談及了在科技時代下“藝術不會被取代”。

扎克.利伯曼,《每日速寫》,影像

在研討會下半場,日本武藏野美術大學工藝工業設計學科主任山中一宏圍繞不完美、修復與延續三大核心價值,來探討如何構建人類、自然與科技之間更加溫和、更具關懷的共生關系;浙江大學國際合作設計分院執行院長,浙江大學軟件學院信息產品設計系主任姚琤以“從能創作的工具到能改變的工具”為題,講述生成式AI、多感官交互與可制造材料的前沿應用,以此重新定義藝術與科技協同的邊界;德國特羅辛根國立音樂學院教授、前副校長WOWA教授以“聲音的隱性物理特性與情感交互”為主題,分享了關于設計領域、音樂和情感研究領域的新啟發。

展覽現場

此次展覽由中共浙江省委宣傳部、中國美術家協會、浙江省文化廣電和旅游廳、浙江省文學藝術界聯合會、中國美術學院主辦。

展覽將持續至12月18日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司