- +1

答·辯|當無線電廣播來到中國:新聞與通信下的社會革命

【按】“答辯”是一個圍繞文史類新書展開對話的系列,每期邀請青年學人為中英文學界新出的文史研究著作撰寫評論,并由原作者進行回應,旨在推動研究成果的交流與傳播。

本期邀請北京大學科學技術與醫學史系助理教授John Alekna(雷震)與兩位年輕學人一同討論其新著Seeking News, Making China(《探尋新聞,塑造中國》,斯坦福大學出版社,2024年3月)。本文為南京大學歷史學院博士后楊恩超寫作的書評。

1929年9月,蘇氏兄弟設計并試制成一套50瓦特功率的廣播電臺,于12月23日正式廣播營業。

Seeking News, Making China在標題上即呈現鮮明的研究中國色彩,言簡意賅地點出新聞傳播與塑造現代中國之間隱然有著錯綜復雜或許還出人意表的關系。作者顯然熟稔相關主題已久,加上長時期在中國工作,對中國社會、語言、材料、問題的思考深入且自有體會,讀者僅從標題的擬定即可感知。作者主副標題范圍涵蓋極廣,其中5個名詞可分為兩組,一組是News,Information,Technology等STS感濃厚的字群,至于China和Mass Society則是典型的傳統中國研究議題。作者研究問題聚焦在近代以來中國社會新出現的無線電或收音機(Radio)等新式媒介工具,探究新工具帶來的現代新聞以及傳播效應,這些新事物與中國現代性建構之糾纏,以及最終共同重塑中國社會、成為近代中國政治格局和政治運作的動因。在不足400頁的篇幅內探討如此宏大的議題,足見作者雄心,但問題之復雜性也不免對作者形成巨大的挑戰。

作者搜集大量報刊雜志、回憶錄、紀念文章、時人著述等文獻,結合有限開放的檔案材料,對文本、照片、圖畫等進行大時間跨度的整理和分析,勾勒出Radio等無線傳播機制和中國社會、政治間的耦合關系。在方法論方面,作者選擇科技社會學(Science,Technology,and Society,STS)路徑分析、解釋Radio與中國社會、政治之間的關聯與作用,不僅契合晚近研究潮流,更為1919年以來信息、通信、傳播、媒介、數據等研究,在新素材的基礎上,拓展了博人關注的領域,亦貢獻了新穎之視角。由于本書涉及多重領域與復數議題,故在學術史脈絡下進行分析和評述更有助于對全書的理解。因此,拙文將在簡介各章內容后,由分析作者著述的學術史背景入手,進而深入探討作者的研究方法;最后點明本書對相關領域的引領價值。有鑒于作者進行的科技社會學研究,本身即橫跨歷史學和科技史兩個傳統研究領域,而News、Information更是與多個概念相近或相關。因此同時期中英文不同之語境、文化、歷史背景下,不同名詞如何對應、翻譯顯為解讀時的挑戰。正是此等研究材料本身的復雜性,作者必然需面對研究概念界定、研究對象判定和翻譯語詞的選擇等問題。

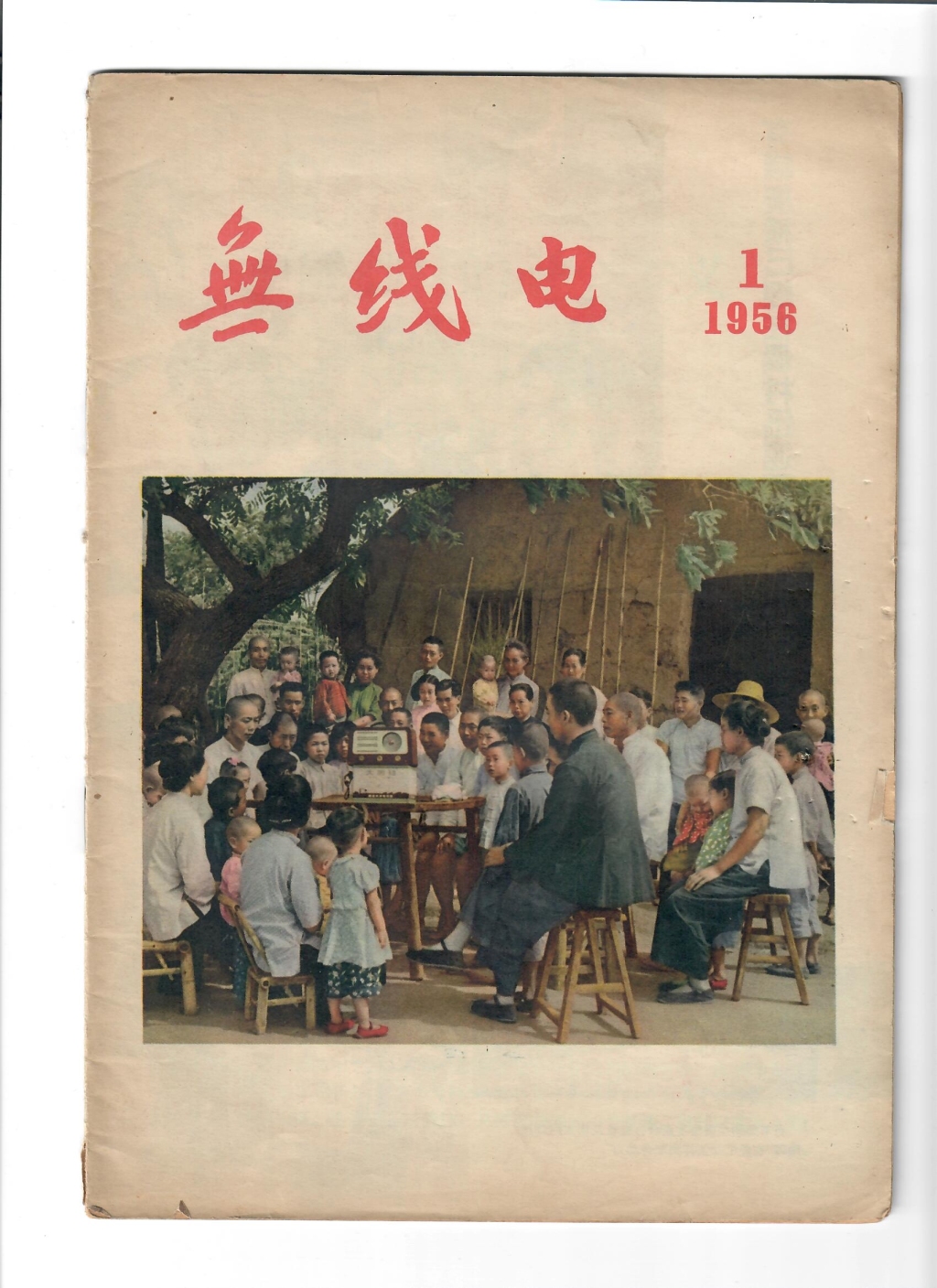

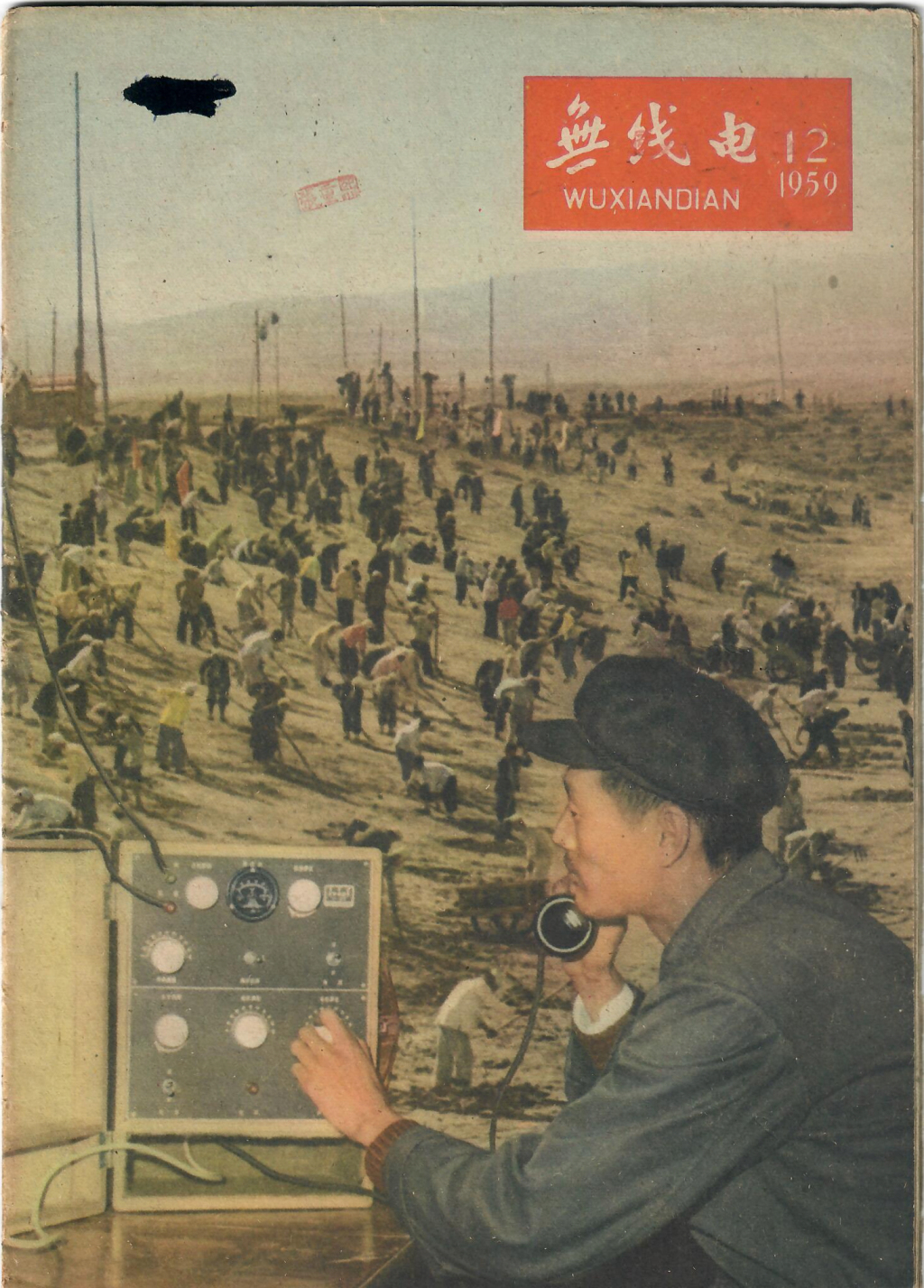

《無線電》雜志

主要內容

本書對聽眾收聽行為的追索,正是為了回答一個政治史的關鍵問題:中國的社會動員如何形成,又是如何完善此一政治動員之效率的?中國社會在20世紀出現了巨大變化,最顯著特征之一即是由“一盤散沙”,變而為“竹幕”后萬眾一心的神秘國度。中國社會組織緊密度得以提高,政治動員能力變化巨大是一個毋庸置疑的事實。此前關于中國社會組織動員的研究,往往因時段、地域、事件之研究目標,而有差異頗大的論點。如劃定時段,考察抗戰時期國統區軍事動員(《抗戰時期福建兵員動員研究》《青年學生與社會動員——抗戰相持階段廣西學生軍研究(1938-1941)》)者,或選取某一地區研究民眾動員情況(《華東解放區支前民工的組織動員研究》《沂蒙山區民眾組織與革命動員研究》《太行抗日根據地群眾動員機制》)之類,或研究某一政治運動中動員情況,將運動視為動員的重要推動力量(《土地改革運動史》《“四清”運動研究》)等。總體而言,這些研究關注動員的法條、指導思想等,重點在發動動員的組織架構、手段、行動細節、成果等。這類研究多數注意報刊、戲劇、演講、集會在動員中發揮的重要作用,其中《晉東南抗戰歌謠社會功能研究》更是收集了許多抗戰期間流傳的歌謠,通過對這些文本進行分析,發掘流行歌謠在動員民眾過程中的角色。

而本書作者的研究,則在這些研究上向前推展不少。首先,作者通過對Radio的研究,第一次關注到廣播技術在動員中的作用,彌補了相關課題研究的空白。其次,作者打破傳統研究時間界限,從技術延續的角度,不以政權更替為界,將20世紀中國歷史連貫起來分析。在Radio的歷史研究視角中,這種技術連貫感尤為重要,因當時中國無線電技術、通信科技發展較為落后,多數無線電設備、廣播臺站、人員等尤其珍貴,在政權更迭和政治局勢的動蕩中受到影響較小,造成Radio技術領域連續性大于斷裂性。無疑地,作者的研究更貼合這種真實歷史狀況。最后,如上文所述,作者關注整個中國民眾的廣播收聽體驗,大大拓寬了社會組織和政治動員中的研究范圍。動員地域不限于城市或鄉村,晉東南或沂蒙山,動員波及的民眾也不僅僅是青年學生或地主貧農,廣播理論上可觸達到每一個中國人,甚至東亞地域內的所有人,其動員力量因此可能影響每一個收聽者。作者的論述正是竭力證實這點;如此一來使得中國20世紀組織、動員研究,增添了新的研究維度與高度,全書結論亦因此補充了此前研究的不足之處。

作者在緒論中定義了關鍵概念——“Newsscape”,涵蓋街談巷議、報刊、廣播等新聞傳遞的手段,突破了研究某種特定傳遞手段或技術的局限性。過去很多廣播史著作,對廣播播報的新聞內容、傳達范圍研究充分,卻忽視了信息,尤其是時效性很強的新聞信息在社會中具有高度流動性。即某人收聽到新聞后,往往會通過交談甚至宣傳將剛剛聽到的信息傳遞出去。在“Newsscape”的概念引導下,讀者便更能理解五四運動后聲援北京學生的各地青年,使用傳單、小冊子、演講等將最新收到的北京新聞傳播出去,希望喚起民眾的全國性動員力為何(37頁)。類似地,各時期的廣播員通過墻報、油印小報等方式,即時向周圍傳遞最新消息(101頁)。由于無線電新聞和報刊新聞、墻報新聞、口傳新聞之間并不存在一道涇渭分明的界限,“Newsscape”自也并不局限于某一種新聞媒介,因此更加符合社會現實和歷史情境。以此概念拾級而上,第一章介紹1919年五四運動期間,中國社會新聞仍極大依賴有線電報、信件等傳遞,信息雖能夠在社會中流通但限制很多。第二章介紹1920年代初期無線電廣播在中國早期的發展。孫中山注意到無線電在民眾宣傳方面的巨大作用,因此對當時這種新科技青眼有加,而北洋軍閥則極力限制無線電技術在中國的發展。但由于半殖民地的中國,北京政府控制力很弱,租界里電臺、廣播仍蓬勃發展。第三章則將目光轉向東北,考察張氏父子在地緣政治環境復雜的東北大地,吸收各國技術經營東北無線電廣播系統,藉此動員東北民眾,引導全國輿論,鞏固其在東北的統治。第四章討論“南京十年”期間,南京國民政府大力發展中國無線電廣播事業。盡管中國的無線電科技較為落后,電臺、發射機等幾乎無法在國內生產,民眾整體收音機保有率很低,但城市和鄉村出現了越來越多的無線電收聽設備,廣播在中國的覆蓋率不斷上升,其在中國社會的影響也隨之擴大。

第五章分析抗戰期間,淪陷區、國統區分別使用廣播作為武器,傳播利于自己的信息,爭取整個中國民眾的支持。為了最大程度發揮廣播的效力,各地政權都盡力普及收音機,并加強對收音機的管控,以確保收音機持有者聽到特定類型的信息。第六章則研究解放區綜合利用壁報、油印小報、報刊、無線電廣播等多種手段,形成當時技術條件下盡可能覆蓋更多民眾的“Newsscape”。其中,無線電廣播亦在抗戰期間的延安逐步發展,并成為中共宣傳其思想、政策的重要工具。而女性播音員群體,亦在這一過程中出力甚多。第七章注意到中華人民共和國成立后的十年間,一方面中國政府繼承了抗戰以來中國已經形成的無線電播音設備、網絡、技術和人員,另一方面,新的有線播音網絡、播音體制也在快速發展。這一階段,廣播覆蓋面空前擴大,而且更加深入到群眾生活中,一些交通不便的地區,廣播的即時傳遞特性甚至讓其成為當地官員、民眾獲取信息的主要途徑,而報紙則成為事后確認的輔助手段。這就徹底顛覆了中國傳統新聞傳播模式,廣播在社會中的巨大作用真正體現了出來。第八章通過對“文革”早期歷史的分析,指出廣播在發動各地的運動中發揮了關鍵作用。這一方面更加論證了作者建立的“廣播技術—社會組織—政治動員”的邏輯脈絡,另一方面也說明,廣播巨大的動員能力同時暗含著強大的破壞力,對這一技術的錯誤使用會造成嚴重的社會動蕩,進而反噬政治穩定。

總的來說,全書時間脈絡清晰、論證頗為周延。圍繞著1919年以來中國無線電、廣播在社會中的作用、角色等,研究了政治人物(孫中山、張作霖等)對無線電廣播的態度,科學家Ernest George Haywood Osborn、Geo. T. W. Fong等,對無線電技術和應用的貢獻。民國年間眾多無線電愛好者自制礦石收音機收聽無線電臺,租界里華洋人等對無線電廣播的反應,城市富裕市民和鄉村農民分別以自己的方式收聽廣播的活動。更提出女性播音員這一獨特的群體,與數不清的收音員將收音機中信息寫在墻報、小報上傳遞給更多的中國民眾。雖然作者在不同章節中側重描寫某一群體與廣播的關系,統觀全書,作者研究幾乎涉及到漫長的20世紀中國所有與廣播相關的社會群體、階層、身份。而且作者并不僅對這些群體浮光掠影泛泛而談,而是在大量收集資料的基礎上,分析不同群體對廣播的態度,使用廣播的場景,收聽廣播的反應,以及最重要的,廣播對這些群體組成的中國的影響。這一動態的、靈活的分析方法,有力論證了作者觀點,也讓全書充滿歷史細節和溫度。

《無線電》雜志

篳路藍縷:整合通信科技與社會

作者的敘述、分析和論證,整體上流暢合理,而且作者大量征引中文材料,盡力完善本書的邏輯。每位研究者研究的重點自然不同,關注的問題也各有差異,因此造成在著作中不可能面面俱到,一些細小的問題尚值得進一步討論。先從本書題目入手,作者討論主體是News和Information,這兩個單詞指涉中文的新聞和信息并無疑義。但書中主要討論的Radio,根據作者研究其指涉內容便顯得復雜豐富許多。就科技字面意義上來說,英文的Radio可以指麥克斯韋方程組(Maxwell's Equations)提出后,無線電技術逐步發展成熟,通過設立地面站發射特定頻率和振幅的電磁波,將信息調制到高頻載波上,實現信息的遠距離傳輸。無線電波本身傳遞特性決定了其可在空間中同時向多個方向傳輸,故于接收機(receiver)設置好參數后,不同位置的多個接收機可同時收到無線電信號,并將信號解調,從而實現信息的接收。本書探討的Radio其實主要指的正是這個信息傳遞過程。再者,作者也注意到1919-1968年之間的中國,接收機在技術上大致分為礦石收音機(crystal radios)和電子管收音機(或稱真空管收音機,書中多僅稱radios)(49頁,96頁)。同時期的中國社會,大規模采用了有線廣播系統,這一系統在原理上不同于無線電傳輸,但在社會功用上當與Radio無異,因此作者亦將其歸入Radio范疇一并研究(220頁)。

基于前述這類Radio的技術特性,這一信息傳遞手段與報紙、電報等有極大的不同。報紙傳遞新聞在技術上相對簡單卻也限制最多,只能依賴交通網絡將報紙運送到目的地,并待分發到讀者手中時才能實現新聞傳達。電報往往依賴有線傳輸技術,在傳輸速度上較報紙更有優勢,但傳輸信息量較少,傳達的人群范圍也遠小于報紙。Radio可說結合了電報和報紙在新聞傳送上的優點,傳播速度和電報一樣快,傳播范圍則可與報紙媲美;隨著無線電技術的改進,傳達的信息量亦與報紙不相上下。作者選取Radio探討20世紀中國社會形成與政治動員之間的關系,可謂獨具慧眼之作。但亦須說明的是,盡管技術特性決定了不同傳播手段傳播能力的邊界,實際上的歷史情境卻也更加復雜。報紙雖然傳播成本相對較低,報紙新聞的有效傳播卻需取決于社會上較高的識字率。20世紀的中國內憂外患,識字率不高當會影響報紙新聞傳播效率。無線電廣播則可播送音頻,對傳播者語言文字要求最低,卻需要收聽者擁有無線電接收設備。中國在20世紀的多數時間中,相關設備價格高昂無疑地構成無線電廣播傳播新聞時的高大壁壘。相較于此,有線廣播系統總體成本較低,卻需要大范圍布設線的固定成本,更需要在安定的社會條件下才達致實用的局面,這也是20世紀中國多數時間無法應用此技術的主因。

從上述對Radio的簡略分析,可看出若欲進行Radio相關研究至少須涉及科技、新聞、廣播、媒介、信息諸史等多個維度,如何在方興未艾的新史學浪潮中進行研究定位,繼而明晰本書的研究內容,對作者和讀者都是一項挑戰。據此,為求指明本書論旨與相關研究領域的關聯,擬將本書論點置入史學脈絡中深入探究。近代以來不論東方還是西方,科技都是新聞傳播、信息流通的重要推動力量,就實務面來看如電報、電話、無線電廣播、有線廣播網等蓬勃發展,相應對這些現代科技的史學著作也不斷涌現。例如,《晚清西方電報技術向中國的轉移》《電報通信與清末民初的政治變局》《編碼與傳播:19世紀電報的編碼技術及對新聞信息傳播的影響》《中國新聞傳播技術史》等著作均花費大量筆墨,介紹西方通信技術、圖片印刷技術、音視頻錄制技術等種種與信息、新聞傳遞相關的科技成果歷史,及中國社會在其影響下之流變。多數新聞史將“新聞”的范圍限定在報紙這一載體上,如《中國新聞傳播史》《重慶近代新聞傳播史稿(1897-1949)》等,從這角度來看,新聞史研究范圍幾與報刊史重疊。此外也有《北京新聞史(1421-1949)》等著述重點討論報刊,然已兼顧廣播電臺等新聞媒介。至于廣播史領域,除《近代天津廣播史》《抗戰八年廣播記》等聚焦于廣播研究外,還有《中國廣播電視編年史》《當代中國廣播電視史》等將廣播和電視並列分析的一批著作。由于報刊、廣播、電視等同屬媒介,遂有《媒介史》《西方媒介史》《電子媒介發展史》《中國新聞媒介史(1949年前)》等探究口語、文字、報刊、廣播、電視、互聯網媒體等在人類社會的發展歷程,乃至于這些媒介對社會大眾新聞傳播的影響。不管何種媒介,傳遞的都是一種信息形式,只是人類社會的信息不僅限于新聞或媒介方式,因此信息史的具體研究內容仍可待界定和討論。

統觀上舉諸研究,可根據研究背景大體分為兩類。科技史或歷史專業研究者,往往關注電報、電話等技術的歷史及其與社會關系,進行“通信科技史”、“通信與社會”論證;新聞、傳播工作者較常聚焦于印刷、報刊、廣播、電視等傳播手段的演進歷史與社會影響,兼及這些事物所涉科技史的分析。不難看出,兩種取徑在研究范圍上并無明顯界限,相反在“通信科技史”“通信/傳播手段與社會”等關切上有很多重疊之處,研究方法也頗有互鑒價值。本書研究橫亙多個維度,研究問題可歸為歷史學之中國社會變化、中國政治動員能力強化等經典議題,研究方法則借鑒傳播史與部分通信史內容,以廣播為載體分析傳統史學問題,令人耳目一新亦不失說服力。當下新聞、Radio等研究方興未艾,雖沒到《百年孤獨》所云“這塊天地如此之新,許多東西尚未命名,提起它們時還須用手指指點點”的地步,但實際上對于進行該研究所述及領域、名詞之定義討論仍少,若以“約定俗成”之概念便投入研究,且與通信史界、傳播學者較少交流,如此研究或有再做深思之必要。以筆者愚見,似可借鑒作者撰述本書思路,在“通信史-傳播史”架構下展開協同研究。中文語境里,“通信”一詞與科技關聯緊密,因此通信中涉及科技的部分,以及“傳播”中與科技有關的現象,都可在“通信科技史”框架下展開。而印刷、電報、電話、廣播、電視、電影、互聯網等各種技術,其主要作用是信息傳遞,因此新聞史、廣播史、媒介史、信息史等都可納入通信史范疇。唯一的問題是,中文語境下的通信似乎更偏向點對點、個人之間、幾人之間小規模的信息傳遞,大規模的信息流傳往往以“傳播”指稱,就此“通信史”和“傳播史”只有研究對象范圍、規模的區分,以及由此衍生的研究方法的些微不同,二者之間似不存在明確的界限。不同學科取徑中研究重點自有差異,但既然信息與相關科技本質上頗多相通之處,若能進行學科交叉視角下研究應利于整合多種專業,進而提出更加全面之詮釋。就實務言之,中文“通信”和“傳播”均可用“communication”涵射,是以“通信史”“傳播史”均可譯為“History of Communication”。待略述當下學科及研究劃分后,讀者便不難察覺,本書主要研究對象是Radio,不過對于Radio通信科技方面的特質關注不多,不免有時會影響到作者敘述、分析的精確性。下文對礦石收音機收聽能力和收聽效果的討論中,將顯示技術分析與史料分析之間的復雜性與互動關系。

書中對Radio的研究更偏向于傳播面,然而本書論證又不同于中文的“廣播史”。多數關于“廣播”的中文著述,如《中國廣播史考》《大陸對臺廣播史研究》等,側重廣播電臺本身及電臺播報內容的研究,作者除了對這些臺站相關基本內容略加關注外,亦會追蹤廣播與中國社會之間緊密的互動,聚焦中國人對廣播的收聽。從這個角度來看,作者研究則有“閱讀史”的風格,比較重視受者的感受及效用。閱讀史研究關注文本閱讀的空間、地點、場合、性別,對閱讀內容的接受,以及出版物在不同地域、不同社會群體中的流通、傳播等問題。一個有趣的巧合是,閱讀史中常會涉及口傳文化和書寫文化的形成,乃至于朗讀和默讀等不同閱讀方式對訊息接受行為的影響。一般認為口傳文化先于書寫文化,默讀模式逐漸取代朗讀模式。而廣播的出現,形式上正好逆閱讀行為而行——廣播重新把信息接收方式從靜默接收改變到朗讀接收,只不過朗讀者由讀者本人變為了接收機器。除了這點巧合,閱讀史和廣播史研究亦有許多共通之處,如都關注讀者/聽者對所讀/所聽內容的接收及接受程度。也都關注某種內容在地域或社會階層中的流行、傳播范圍。兩者均需考慮研究對象本身的限制,如閱讀史必須考察社會識字率,廣播史則需要聽眾擁有或能接觸一臺接收設備——收音機在20世紀中國社會的普及率,恐怕也不比識字率來得令人放心。據此,以廣播史研究聽眾群體和聽眾反應時,難度無疑很大。因為就閱讀史而言,即便是精英群體的閱讀可以通過日記、筆記、書信等追索,一般大眾的閱讀留下的歷史痕跡太少,一直是中國閱讀史研究的一大問題。但閱讀畢竟與書籍高度相關,分析留存的書籍、書籍上的痕跡、書籍不同版本等,至少還可窺見閱讀過程。但以聲音傳播為主要形式的廣播,極少有聽眾會詳細記錄播音內容,甚至播送內容在廣播臺站內也沒有留存,聲音介質比紙張介質更難儲存和保存。為解決這一問題,作者大量搜集了當時人的日記、回憶等資料,盡可能利用聽眾來信等材料,重現20世紀前半中國人廣播收聽經歷。但材料的匱乏無疑大大增加了作者研究難度,終究造成作者論證部分的過度推論。

礦石收音機問題商榷

例如,作者意識到20世紀中國廣播傳遞信息最大的阻礙,是當時高昂的電子管收音機價格讓許多普通家庭買不起收音機,更無法及時收聽新聞。抗戰期間,國際貿易受阻,甚至收音機配件、元器件都非常稀缺,價格飛漲且普通人尤其難以接觸。作者一方面論證中國社會收音機保有量仍在上升,越來越多的人可以直接從收音機得到消息;同時,作者也敏銳發現城鎮商人會將收音機作為招徠顧客的手段,因此鬧市街道旁總會有收音機不斷播放,路過的民眾自然可以從商家這些收音機中收聽消息,保持與中國社會的連接。其它廣播員、廣播站等設置,也幫助廣袤中國的城鄉居民及時了解收音機中的新聞。這些綜合的作用,促使中國社會在微弱但傳播范圍廣泛的聲音中組織起來,一步步走過歷史的危機,最終形成一股強大的政治洪流。這一論證過程中,礦石收音機以其價格低廉、制作簡單、使用方便得到了作者的關注,作者試圖論證,在相對貧窮的農村地區,農民們可以借助礦石收音機同樣收聽信息,因此收音機在廣大農村的影響力,雖不像城市那么巨大,但仍能夠發揮相當的作用。

電影《童年的收音機》里1960年代的山西孩子制作出礦石收音機

作者敘述雖有一定道理,但需結合礦石收音機的原理和歷史情境來考察。廣播站天線發射的無線電信號會隨傳輸距離的增加而減弱,信號中的能量逐漸減小。電子管收音機在接收到無線電信號后,可借由電池等電源作為能量來源,同時利用收音機本身的放大電路,將微弱的無線電信號放大。在聽眾來說,就是收音機發出洪亮的聲音,可供很多人收聽。然而,礦石收音機不外接電源電路,僅依靠一個振蕩回路將環境中的無線電信號篩選出來,再通過耳機發出聲音。這一原理一方面使得礦石收音機相較電子管收音機,電路大大簡化且價格極其低廉。另一方面,礦石收音機的操作實際卻比電子管收音機更為復雜、精細。1930年代收音機愛好者、小學教員可能有知識和耐心調節礦石收音機的礦石方向和電路參數,接收到干凈無線電環境下的廣播信號,但廣大農村中的一般民眾,能否有此技術是個值得懷疑的問題。另一個技術問題是礦石收音機的音量,由于整個收音機的能量來源是無線電波,因此礦石收音機能夠播放的音量大小取決于無線電波的信號強度,信號越強音量越大,信號越弱音量越小。這也是為什么距離無線電發射臺近的地區礦石收音機一般能夠播放更為清晰響亮的聲音,畢竟離發射天線近的地區無線電信號最強。但總體而言,無線電波能量有限,決定了礦石收音機能夠播放音量的上限,這種情況下,即便農村地區有很多人愿意圍坐在礦石收音機旁邊收聽信息,也很難說收音機的音量能否讓所有人聽到。因此,作者希望通過1930年代農村地區礦石收音機數量較多,以及收聽收音機的人數較多來說明廣播對中國社會的深遠影響,可能需要更多的資料來證實農民們確實接受到了收音機中播報的信息。

然而,作者收集的材料中記載了大量中國農村安裝、使用、集體收聽礦石收音機的案例,這些自是技術分析無法否定的,因此又應如何合理詮釋這些歷史記述?一般而言,1930年代中國廣袤的農村中,務實勤懇的農民們不見得會為臺難以操作且收聽效果不好的礦石收音機花費精力和金錢,除非這臺機器提供了其它的價值。寫于那個時期的《林家鋪子》《多收了三五斗》等小說里,1930年代科技的威力和作用已在中國社會顯露無遺,洋傘、洋布、洋米、洋火、洋油等洋貨,正全方位沖擊著中國農村生活和經濟。農民們一方面為東西洋強大的生產力所沖擊,日常生活日漸凋敝,另一方面,也意識到東西洋貨物的繁多和實用,對這些貨物背后的國家以及這些國家手中掌握的科技有所感受。因此,當鄉村中的“能人”(如學校教員、某位剛畢業的大學生)利用簡單的器件,通過一系列搭建,組裝出一臺能夠自己發出聲音的機器時。農民們或可能將這機器視為洋科技化身,擁有或使用這種機器,能在心理上給農民們接近或掌握科技的感覺。因此在第一臺礦石收音機出現后,臨近鄉村可能會爭相效仿,紛紛利用收集來的材料搭建自己的“話匣子”。對鄉村民眾而言,礦石收音機最重要的作用恐怕不是收聽最新的消息,更多是為了滿足自己對科技的好奇和渴望。收音機里播報的內容或許不重要,收音機里隱隱約約傳出的人聲才是廣大民眾關注的重點。這種對科技獵奇的、看熱鬧的心態,促使農村有能力的家庭紛紛架設天線,以在家中廳堂擺上一臺礦石收音機為榮耀和風尚。也能夠吸引周圍友鄰聚集在收音機旁,屏氣凝神、側耳傾聽收音機里傳來的低微模糊的戲劇或新聞。至于這些聽眾收聽到多少有用的信息,以及相應信息是否對他們的心態、認識、社會活動、政治覺悟起到正面的影響,恐怕是一個很難準確回答的問題。只是行走在中國大地的西方記錄者,抱著對中國的美好祝福和期望,看到廣大鄉村也有了“現代化”的收音機,即便是礦石收音機,即將農民的收聽行為等同于對廣播內容的接受。時過境遷,西方旅人的祝愿已成為現實,可在歷史回溯中,或可描繪出當時中國農村經濟社會的困窘。

當然,上述意見并不影響作者全書結論的合理性。總體而言,作者綜合利用多種來源的史料,將Radio這一技術手段,放入20世紀中國社會中考察。注意到Radio在大眾傳播,尤其是戰爭、政治運動中發揮的重要作用,進而將20世紀中國的科技變革和同時期中國社會、政治變動聯系起來,擴展了史學研究范圍,也為后續更進一步的研究開辟了道路。接續作者研究,此處謹討論一些可能繼續研究的議題,不揣冒昧,狗尾續貂。

作者的研究止于1968年,正是“文革”大潮逐漸高漲之時,此處收束清晰描摹了廣播在社會動員中的巨大力量。循著作者指引的方向,后續研究1968年之后廣播在中國社會中的角色時,基于更豐富的材料、多樣之案例,更為重要的是廣播與社會之間耦合作用愈加明晰,一些議題和節點尤其適合此框架下討論。各個政權都期望將廣播打造成為宣傳自己思想的工具,但廣播的被動接收特性注定政府對廣播的控制力有限。作者書中討論了實施干擾、售賣特定頻率的收音機、加強收音機注冊監管等手段限制聽眾收聽敵方頻道。這場政府與社會之間對收聽內容的博弈自然可以繼續研究下去,畢竟隨著信息傳播技術手段的多樣化,政府對控制信息的追求和民眾對更多信息的渴求似乎愈發沖突,不同國家、地區都在探索解決這一矛盾沖突的方案。對這一沖突歷史現象進行研究,或能啟發出更包容和可行的信息流動和管理模式。通信科技的飛速發展使得新聞、信息的威力越來越大,繼續研究新聞、社會、政治之間的互動,或許能夠加深我們對信息和社會的理解。

另外,作者應當也注意到,中國地域廣袤,20世紀又出現過軍閥林立、各自為政的局面,地區差異是傳播史研究中一個值得關注的議題。作者已經注意到了方言在廣播節目傳播效果中的影響,認識到女廣播員在中國廣播事業中的重要影響,以及她們成為播音的主體與她們的聲音更容易為聽眾聽懂有關。更進一步的研究或可通過GIS方法,將廣播臺站、各地接收站點、民眾擁有各類收音機等信息在地圖上標注出來,如有可能,還可估算各種功率的臺站播放半徑,以及各地方廣播站信息傳達范圍。信息傳達需要時間,信息覆蓋涉及空間,GIS方法非常適合探討信息傳播問題。利用GIS手段研究通信網絡問題已較為成熟,相關成果豐富。如天津大學張玉坤團隊正在建設的“明長城防御體系時空數據庫”,將明代九邊長城的衛、所、堡、臺等地理信息測繪、記錄并呈現在現代地圖中。驛站、急遞鋪等通信相關設施作為長城防御體系重要一環,在這一數據庫中亦有體現,并形成眾多成果。張玉坤團隊利用長城沿線實物遺存、歷史上測繪數據并結合最新測量手段,將明代驛傳網絡呈現在GIS中;而復旦大學王哲團隊,則利用近代以來豐富的郵政地圖,將郵政站點、線路等信息通過GIS處理后,形成《近代中國郵政網絡與信息可達性(1907—1936)》等一些研究。王哲團隊在研究中,將近代以來郵政網絡視為國家“基礎設施”,并借GIS手段探討郵政網絡形成、區域經濟發展等問題,顯示出GIS分析的有效性。

對驛傳、郵政等網絡進行GIS分析,主要描摹出這些通信系統的基本面貌和影響范圍,在此基礎上,關于傳播、動員的討論可更加堅實。《重塑媒介網絡:近代上海報紙的“全國化”——以<申報>為中心(1895-1926)》討論了《申報》借由鐵路、郵局等發行全國,逐漸成為“全國性報紙”的歷程。未來應可延續類似研究,探討新聞傳播與電臺、無線電網絡等多種通信手段之間關聯,豐富近代社會研究。當然,由于大量歷史數據的缺失不全,精確的研究仍舊非常困難,如何利用現有材料,宏觀描摹出20世紀中國“Newsscape”中信息流動模式,以及各種不同媒介如何相互作用、配合,不斷擴大新聞在中國的影響力,進而幫助形成當下的中國以及世界。數據分析可能更加有說服力,論證也能提供有趣的技術支撐。當然,上述設想須以能夠獲取足量數據為前提。這番期待除須突破材料缺乏等技術上的難題,還要仰仗傳播史研究者集思廣益,在理論模型建構上有所突破,方能真正讓通信-科技史成為跨學科研究。新的研究問題需要新的研究范式,作者已經為傳播史研究打開了一扇大門,推開門后是一片更加廣袤的天地,未來必能看到更多精彩的研究。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司