- +1

南泥灣紅色旅游熱度不減:今年已接待游客110萬余人次

“如今的南泥灣,與往年不一般,再不是舊模樣,是陜北的好江南……”這首曾傳唱大江南北的歌曲《南泥灣》創作于1943年,歌中描繪了八路軍第三五九旅在南泥灣艱苦奮斗兩年后,南泥灣從“處處荒山、沒人煙”,變成“到處莊稼、遍地牛羊陜北好江南”的情景。

80多年后的今天,南泥灣又是什么模樣呢?

10月中旬,南泥灣的金黃稻田。本文圖均為 澎湃新聞記者 高宇婷 圖

10月17日,“紅星照耀中國:從偉大勝利走向偉大復興”網絡主題宣傳調研采風團成員走進南泥灣,看到了陽光下的南泥灣,青山更青,廣袤的稻田更是黃燦燦的一片。

如今在南泥灣,這樣的稻田有1000畝,平均畝產達到1100斤。稻田不僅能產糧,也是南泥灣景區觀光旅游、休閑農業旅游的重要部分。同時依托紅色旅游資源,2025年1月至10月初,南泥灣景區已接待游客110.9萬人次,實現旅游綜合收入4834.85萬元。

而80多年前的南泥灣艱苦生活,也留在了南泥灣當地百姓口口相傳的故事中。

“聽我爺爺講,當時這個環境和這個困難就是大極了,困難來自四面八方。他們來了沒有吃、沒有穿、還沒有住的地方。艱苦到啥程度了,沒有糧食,要上百里遠的地方往回來背糧食。背回來的糧食也不夠吃,沒辦法就挖野菜。包括背糧食的這個口袋也沒有,咋辦了,把褲腿扎緊,然后拿褲腿當這個運糧食的口袋,或者把被單縫成口袋。”劉利是延安市寶塔區南泥灣鎮南泥灣村副書記,也是土生土長的南泥灣人。

劉利的爺爺是359旅9團9連副連長劉寶齋,也是三五九旅戰士中為數不多留在延安繼續從事農業生產工作的一員。

資料記載,1939年至1941年,抗日戰爭進入戰略相持階段,日軍對敵后抗日根據地進行了殘酷的“掃蕩”。與此同時,國民黨政府也調集重兵,對中共中央所在地——陜甘寧邊區實行了嚴密的軍事包圍和經濟封鎖,斷絕了邊區的一切外援。邊區軍民面臨著“幾乎沒有衣穿,沒有油吃,沒有紙,沒有菜,戰士沒有鞋襪,工作人員在冬天沒有被蓋”的極端困難局面。

為了克服困難,堅持抗戰,中共中央和毛澤東主席發出了“自己動手,豐衣足食”的號召,在邊區開展了轟轟烈烈的大生產運動。

1941年3月,八路軍第三五九旅在旅長王震的率領下,奉命開赴延安城東南約45公里處的南泥灣。當時的南泥灣還是一片荒山野嶺,被當地人稱為“爛泥灣”,荊棘遍野、沼澤密布、人煙稀少。

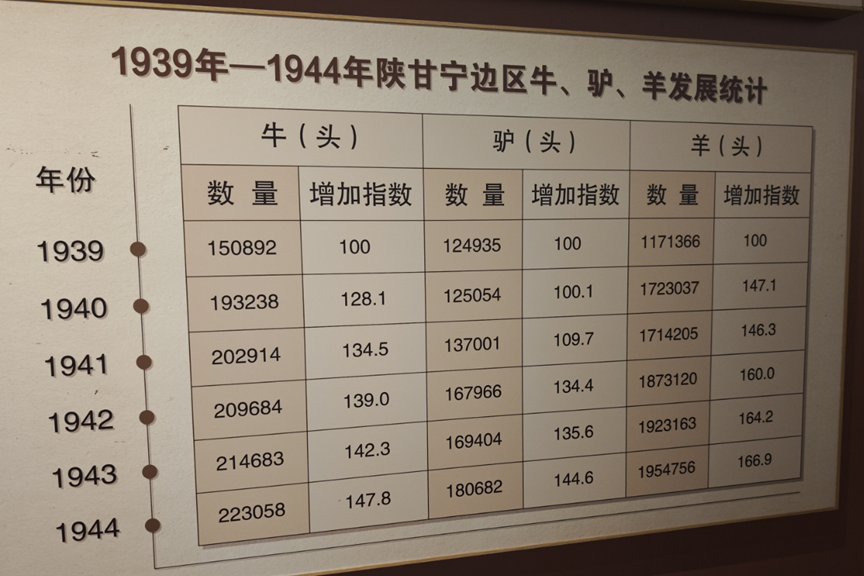

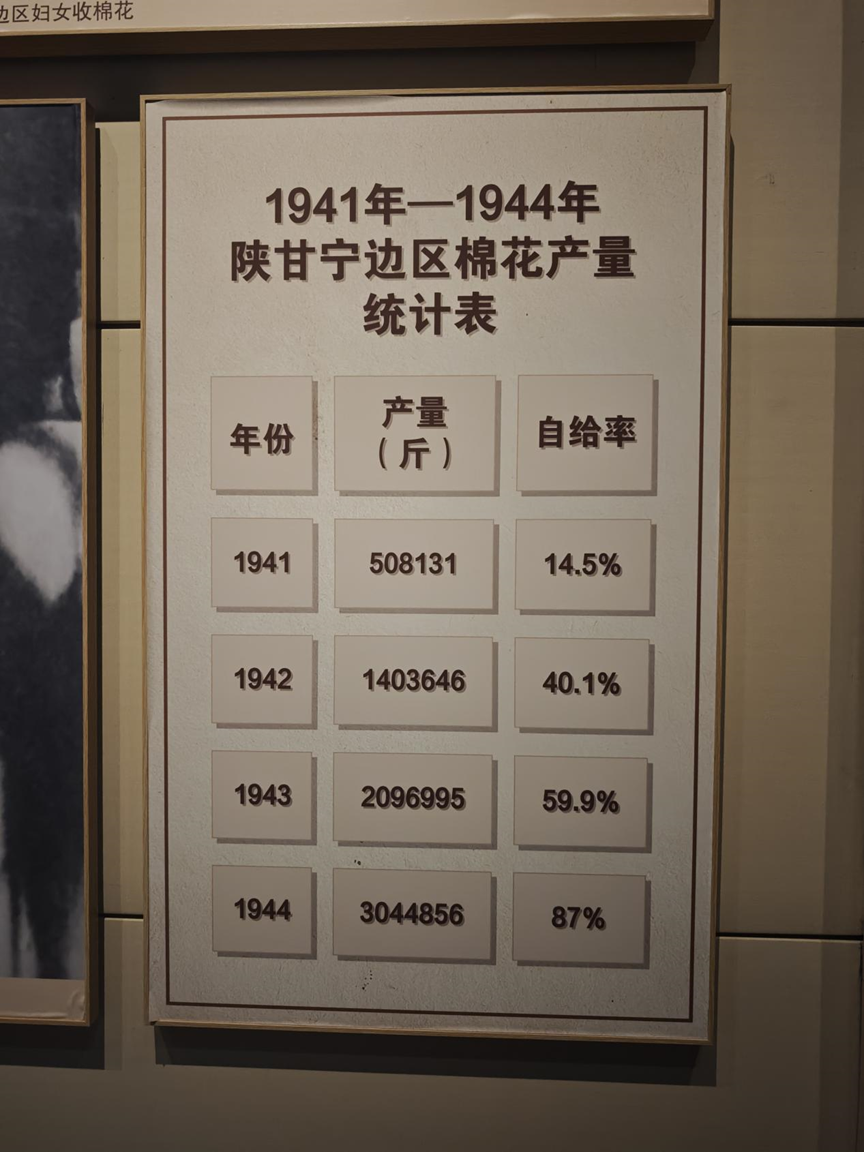

三五九旅人經過三年的艱苦奮斗,開墾出萬畝良田,種植了糧食、棉花、蔬菜等,實現了糧食自給有余,并向邊區政府繳納公糧。同時發展了畜牧業、養殖業,牛羊成群,豬雞滿圈;創辦了紡織廠、鐵工廠、造紙廠、肥皂廠等,生產各種日用品。

據媒體報道,1941年,三五九全旅開荒1.12萬畝,收細糧1200余石,達到糧食自給1個月,經費自給78.5%。1942年,全旅開荒種地2.68萬畝,收細糧3050石,達到糧食自給3個月,經費自給達到92.2%。

南泥灣大生產紀念館內展出的1939年至1944年陜甘寧邊區牛、驢、羊的統計數據。

南泥灣大生產紀念館內展出的1941年至1944年陜甘寧邊區棉花產量統計表。

80年后的今天,三五九旅旅部舊址、毛澤東視察南泥灣舊居、中央墾區政府舊址、延安炮兵學校舊址及中共中央管理局干部休養所舊址等5個國家級文物保護單位已成為南泥灣景區的重要紅色旅游資源。此外,南泥灣景區還有千畝稻田和陜北地區首個國家級濕地公園——南泥灣國家濕地公園。

值得一提的是,南泥灣種植水稻已有80多年的歷史。延安市南泥灣開發區管理委員會提供的相關資料顯示,上世紀40年代初,三五九旅進駐南泥灣開始種植水稻。經治地打壩、修渠引水,水稻種植面積達7000畝,為黨中央的糧食供給做出了重大貢獻,南泥灣大米曾一度時期享譽省內外。后來,因勞動強度大、效益低、水源不足等原因,水稻種植面積逐年縮減,面積最少時,僅種植300多畝政治田。

南泥灣開發區管理委員會成立后,南泥灣引進優質東北大米品種和先進的種植管理技術,開始試種水稻。2024年,南泥灣水稻種植面積為1000畝,畝產稻谷1100斤,畝產值4000元以上。稻田不僅可以賞景,趕上秋收時節,游客還可以在南泥灣景區體驗割水稻。

澎湃新聞記者了解到,南泥灣景區的南泥灣大生產紀念館近幾日每天都能接待游客約1500人次,今年趕上“五一”“十一”等旅游旺季,每日能接待游客近萬人。2024年全年南泥灣景區接待游客146.17萬人次,實現旅游收入5126.25萬元。旅游業已成為促進南泥灣當地經濟發展的重要力量。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司