- +1

最優(yōu)決策方法探索:網(wǎng)格化思維思考問題,故事化思維解決問題

人很擅長“二元思維”。當我們祖先還奔馳在非洲草原上的時候,背后枯草的細細簌簌,會引起人的注意,丘腦在0.1-0.2秒內(nèi)將信號傳遞至杏仁核,提出一個二選一的方案——戰(zhàn)或是跑。對立的二元思維可以讓我們在自然環(huán)境中快速地做出選擇,但當人類不斷進化,邁入現(xiàn)代社會之后,二元思維就會像它誕生的年代一般幼稚。

漸漸的,人們開始學著用“灰度思維”來看待世界,在黑夜和白天之間,是有著雖然短暫但階段分明的過渡時刻。在黑和白兩種可分辨的顏色里,可以無限細分出各種灰度,我們不必對每一件事都做出YES or NO的判斷,思考的灰度意味著思維向著更高的“分辨率”在發(fā)展。

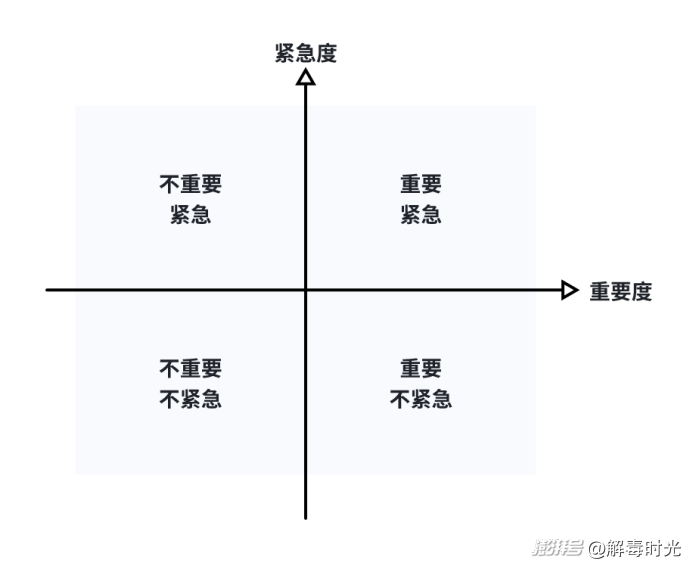

當這個分辨率在某一個方向上發(fā)展到極致的時候,聰明的人類找到了新的思維擴展辦法,即考慮更多的維度,也就是二維、三維甚至可以不斷向上延展的維度。在某一個維度上考慮一個可變化的要素,比如在兩個維度上,如果變化的可能有兩種的話,那就是四個象限的東西。比如我們經(jīng)常用到的對事情的分類,如果按照重要程度和緊急程度,在每個維度上進行二元劃分,就可以得到四類事情的狀態(tài),有助于我們對事情的判斷。

不過,并不是維度越多、灰度的思維方式就越優(yōu)異、越有用。設想一下,一個四維的思考,每個維度里就算有十個灰度,那么就會涉及到10的四次方項要素,如果是做一次研究還好,但如果要讓人在十分鐘內(nèi)思考這一萬項要素并給出結論的話,輕則會讓人陷入選項焦慮,重則會燒干腦細胞從而引起選擇崩潰。

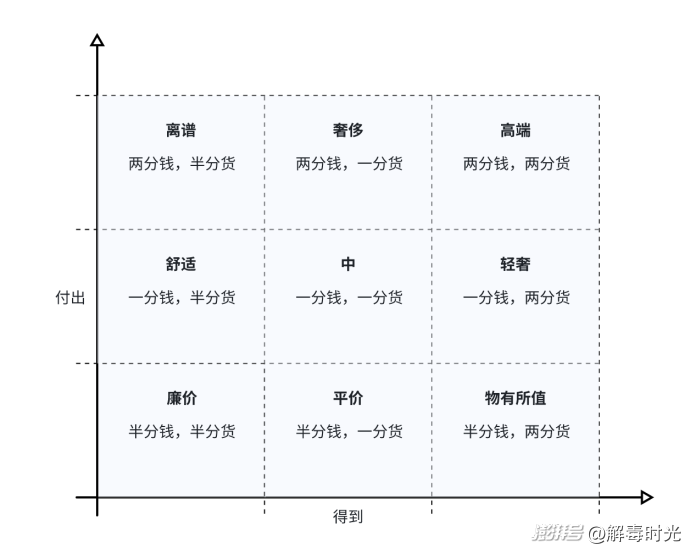

綜合人的思考能力以及最終的效率,加之圖形化的便利性,二維的網(wǎng)格狀思考既能兼顧思考的深度和廣度,又不至于因為考慮項過度而影響思維效率,不失為人們“居家旅行”的必備方法。舉個簡單的例子,當我們考察商業(yè)領域的任何一個交易行為,目標是判斷交易產(chǎn)品的特性的時候,就可以引入一個二維度、三灰度的九宮網(wǎng)格思考模型。

這兩個維度非常簡單,即消費者的付出和得到。每個維度都可以分為低中高三個檔次,為了便于理解,我們可以說,消費者花了半分錢、一分錢、兩分錢,得到了半分貨、一分貨、兩分貨。這樣形成的九宮網(wǎng)格里,就能夠看出產(chǎn)品的一些特性,比如經(jīng)常所說的一分錢一分貨,就居于這個體系的最中間;花半分錢得到半分貨的是廉價品,花兩分錢得到兩分貨的是高端品;花兩分錢得到一分貨的是奢侈品;花半分錢得到一分貨的就是平價品等等。

人可以根據(jù)自己的需要,無限構建各種“網(wǎng)格”思維工具,但要注意的是,不同的維度之間盡量是要獨立的,維度中的灰度不要過多,且要能夠明確區(qū)分。同時同一張“網(wǎng)格”中的項目是可以比較的,但不要把兩種不同“網(wǎng)格”得出的結論放在一起進行定量的對比,因為“網(wǎng)格”僅僅是思考世界的一個切片,并不能真切地顯現(xiàn)世界的全貌。

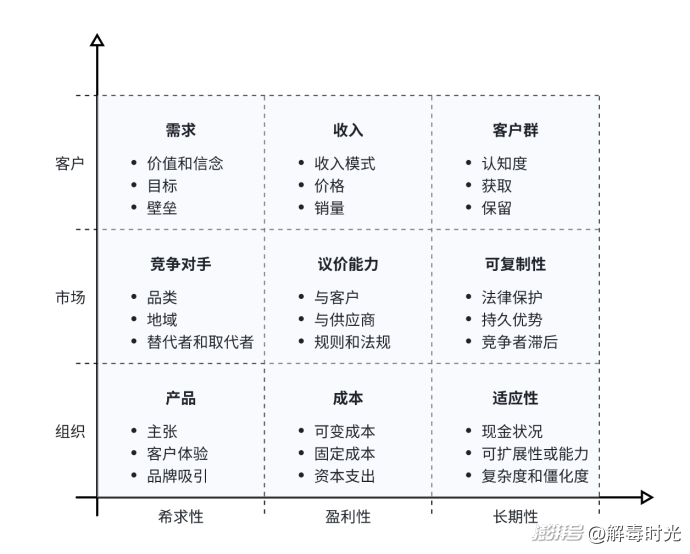

在《網(wǎng)格決策-商業(yè)成功背后的關鍵模型》這本書中,有一套3*3的網(wǎng)格矩陣,對于思考企業(yè)在行業(yè)中發(fā)展的戰(zhàn)略很有幫助。這個模型把市場分為客戶、市場、組織(自身)三個組成部分,同時對應了三種特性,即希求性(desirability)、營利性(profitability)和長期性(longevity)。

從希求性來看,客戶的希求就是所謂的“需求”。在這一點上,滿足客戶的需求實際上是幫助客戶達成一個目標,以及在這個目標下對其個人價值和信念的表達。如果不能實現(xiàn)這些,那么就產(chǎn)生了壁壘;市場的希求就是競爭對手,不同的品類以及地區(qū)會誕生不同的競爭對手,同時在任何一個領域,都會有替代者和取代者;而組織的希求就是其創(chuàng)造的產(chǎn)品,通過主張來吸引用戶體驗,并喜歡上品牌。

在盈利性方面,客戶帶來收入,決定收入的是模式、價格和銷量;市場對盈利也有影響,比如與客戶的議價能力、與供應商的議價能力以及相應的法規(guī)制約;最后組織在盈利層面,更多的反映出成本,比如營銷成本、固定成本、資本支出等等。

最后長期性特征,如果要維持客戶群體的長期性,一方面要保留住,另一方面提升認知度,獲取更多新客戶;在市場層面,避免競爭對手的復制跟上,在法律、成本和生態(tài)的持久優(yōu)勢以及不斷創(chuàng)新導致競爭者滯后方面可以多下功夫;最后自身組織要保持長久的活力,必須要時刻注意現(xiàn)金狀況,提升可擴展性以及保證組織的活力,避免復雜度以及組織的僵化。

構建網(wǎng)格之后,最大的好處是,當我們思考一個網(wǎng)格中的問題的時候,要考慮到它跟周圍網(wǎng)格之間的關系,以及通過其他網(wǎng)格中的信息來校準關于這個網(wǎng)格的思考。比如一家企業(yè)要思考下一代的產(chǎn)品,自然會考慮我們的品牌能夠吸引什么樣的用戶,應該為它們提供一些什么主張的產(chǎn)品,讓他們體驗到什么樣的產(chǎn)品和服務等等。但如果僅限于這個視角,一定不會做出好產(chǎn)品。

首先要向上思考用戶需求,搞清楚從用戶的角度看,他們想要解決什么問題。然后還要去市場去看看競爭狀況,現(xiàn)在是否有人已經(jīng)滿足了,滿足的程度如何。其次還要考慮這個產(chǎn)品帶來的盈利性問題,比如客戶群體有多大,能帶來多少收入,自身的成本能力如何,與競品相比的競爭勝算幾何。最后還要看這個產(chǎn)品能給長期發(fā)展帶來什么,這樣遍歷了9宮網(wǎng)格,才能說得上在一個視角之下進行了一個近乎完整的思考。

不過說到底,人還是一種敘事性動物,歷史上大多數(shù)的經(jīng)驗和知識都是通過故事口傳身授而保留下來。所以在分析的時候,二維灰度網(wǎng)格會在高效和完整性方面取得一個相對的平衡,但在分析過后,得出的結論,最好還是可以將二維結構進行壓縮,重整為一句近似敘事化的語言,這樣不僅有助于溝通、傳播和理解,還方便在執(zhí)行中使用。

比如一個定義一個產(chǎn)品,可以是一個產(chǎn)品需求、功能集合,但最終描述的時候,還是用這樣一句話比較有用——對于“誰”,想要實現(xiàn)的“什么”,我們的產(chǎn)品或服務是“這樣一類”,不像“誰”(競品),而是提供了“什么”(實現(xiàn)用戶目標)。如果說網(wǎng)格是一種平面思維的話,通過敘事化來重整的策略,會讓人自動在腦海中填補出畫面,并連接在一起,形成一段關于問題的影像,可以極大的豐富描述的內(nèi)容以及聯(lián)想到更多細節(jié)。

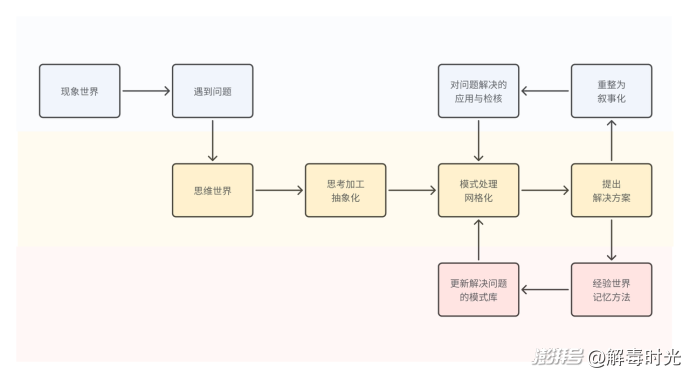

方法終歸是方法,模型也沒有完美的模型,我們生活在現(xiàn)象的世界中,用我們思維世界里的活動來解決現(xiàn)象世界的問題,同時不斷地積累到經(jīng)驗的世界里,內(nèi)化為自己的能力模型。不過真正的“好”模型,永遠是解決下一個難題所積累的,因為它匯集了過去模型的優(yōu)點,又打破了原有的桎梏,找到了新的方法,達到了新的境界。人生又何嘗不是一個不斷打破重建,再打破再重建的過程呢。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司