- +1

如此城市|“好的城市”是造出來的嗎?說建國以來的上海建造

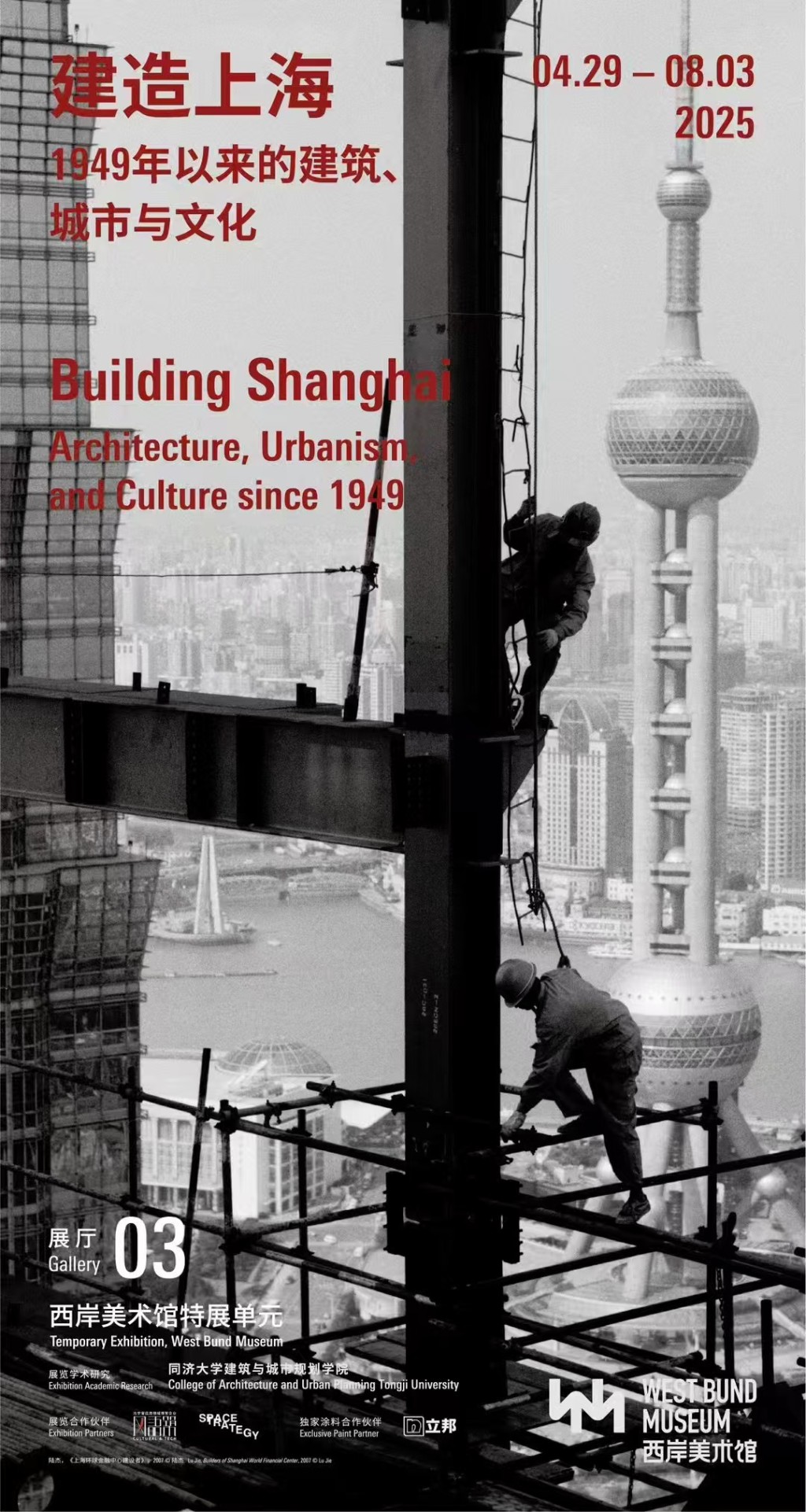

《建造上海:1949年以來的建筑、城市與文化》特展今年上半年于上海西岸美術館展出,通過九個主題板塊、超80個經典案例、逾300件展品,徐徐講述了上海城市的肌理與文化演進的故事。在今夏狂喜播客節上,展覽主創以及建筑師們再度談起上海的建造記憶,他們從建筑策展本身的故事聊起,從幾十年的城建中反思,追問什么是“好的城市”。

這次展覽是我國首次較大規模的關于城市建造的專業展覽,執行策展人高長軍提到,由于缺少系統性對城市的研究和館藏,策展團隊需要與上海市城市建設檔案館、設計師深度溝通,將散落的、不同時期的檔案、資料、文書組合,勾畫出上海城市與建筑的歷史片段。

《建造上海》如何講述上海的城建史?策劃這次展覽的緣由和背后的故事是什么?什么故事讓策展人和觀眾們印象深刻?什么樣的建筑才是好建筑?什么樣的城市才是好城市?“好的城市”是造出來的嗎?

本期《如此城市》聯合狂喜播客節,由主播梵一如對話《建造上海》執行策展人高長軍、建筑師張佳晶、建筑師周漸佳,聊聊建國以來的上海建造及其后果。

——我們策展的過程,實際上是在重構一個歷史片段

梵一如:為什么想開設“建造上海”特展?“建造上海”背后的故事是什么?

高長軍:2021年11月,西岸美術館在特展廳開設了“巴黎建筑(1948-2020):城市進程的見證”的展覽,一些政府官員和專業人士對此評價都很高,一致覺得可以做一個以上海為主題的類似展覽。正值西岸美術館與蓬皮杜中心的第一輪合作到期,即將開啟第二輪合作的續簽,大家都希望除了引入蓬皮杜現有的展覽,我們也能有關于自己城市建筑的展覽——“建造上海”被提上日程。因為此前中國城市還沒有關于一段城市建筑歷史的展覽,所以經過困難重重的籌備中,展覽最終對外亮相。

梵一如:從建筑師的角度來看,這次展覽有什么看點?

周漸佳:這次展覽是對上海城市發展史的第一次系統性地整理。首先,策展本身就有重要的意義,上海發展那么長時間,需要有一次完整的對發展歷程的回顧。但過去的回顧以片段化的居多,比如某些設計某個建筑的設計院、設計公司或設計事務所,因此視角也比較單向。

第2,策展的過程是相當不易的,完全可以用“動員”來形容籌備過程。展覽中大量反映建筑過程的圖紙、檔案、歷史等資料,背后要做大量的聯絡和溝通工作,每個歷史階段都有很多好的作品,選擇能夠代表這個歷史階段的作品非常考驗功力。

梵一如:建筑在我們身邊,與我們息息相關,從1949年到現在,上海的建筑發展經歷過哪些時代?每個時代背后分別有哪些有代表性的建筑?

高長軍:展覽分為九個板塊,板塊之間既有時間的邏輯,也有種類的邏輯。前兩個板塊概括了改革開放前的事情。第一個板塊“新紀元的開啟”主要講的是那時的公共建筑,中國處在早期社會主義的實踐以及學習現代建筑實踐的階段中。我們在選取作品時發現,那時的公共建筑很少,有些建好后被拆掉了,有些有設計但沒建造,建造起來并保留到現在的不多,滬西工人文化宮就是其中之一,就是大家所說的“西宮”。

第二個板塊“居住的變遷”聚焦于居住建筑,50年代初,上海的住房建設借鑒產生了“工人新村”模式,沿著工業區建設了很多新村,比如最開始的曹楊新村,以及后來的曲陽新村、康建新村等等。有一份檔案提到了上海規劃的各種工人新村的位置,還有鋼材運輸、豬肉運輸、煤礦運輸的道路位置,每一條道路、每一個區域都有自己專屬的功能性。

曲陽新村,資料來源:華東建筑設計研究院有限公司

第三個板塊“改革的先聲”關注80年代以后的變化,當時的工業設計院和民用設計院(分別是今天的華東院和上海院)為了迎接外資,設計了很多建筑,可以分為交通、旅館、辦公樓和文體四類,交通比如虹橋機場T1、新客站;旅館比如華亭賓館和龍柏飯店;商務比如聯誼大廈;文體就是上海體育館(現上海大舞臺)。聯誼大廈接待了很多著名的外資,我們在上海印象影像資料館查找了當時的新聞報道,比如通用汽車的老板入住聯誼大廈。

前三個板塊是按時間順序,從第四個板塊“建造陸家嘴”起,展覽按事件的邏輯去串聯。九十年代開始,浦東開發開放,我們主要講了三件套的建成和金貿大廈的國際跳傘表演,通過表演也能側面展示出陸家嘴的建設速度之快,現在陸家嘴的建筑密度完全不支持跳傘表演。第五個板塊“邁向全球城市”關于國際建筑師,國際建筑師主導了上海的一批建筑,今天的上海商城就是其中之一。上海的官員請約翰·波特曼來建造五星級國際酒店,他既能當一個建筑師,也能作為酒店運營的甲方,請他當建筑師一次解決兩個問題,上海商城是約翰·波特曼在中國第一個投資開發的項目,所以有時也被叫做“波特曼商城”。

建造中的上海商城。1989年,由上海商城提供

上海展覽中心后方的上海商城,資料來源:上海商城集團

針對本土設計師,我們在第六個板塊“實驗性探索”追尋他們的蹤跡。從同濟大學的馮紀忠教授的何陋軒講起,再說到“什么建筑創新都拿自己開刀”的同濟校園。今天在同濟校園內的各種建筑,相當一部分是當時很年輕的建筑師競賽,按他們的想法建造出來的。

同濟大學建筑與城市規劃學院C樓,資料來源:致正建筑工作室

前六個板塊用兩條暗通道與七八九板塊相連,我們在這兩個通道放置了藝術家殷漪的作品,他采集了蘇州河兩岸的城市影像和聲音。我們把它想象成蘇州河通往黃浦江的兩條支流,給觀眾一個上海地理的粗略感知。穿過通道,就來到第七板塊“世博連接世界”板塊;而第八板塊“一江一河”在地理位置上也延續了世博的敘述,講述上海不同時期和區域的濱江公共空間開放,西岸美術館就是發展的成果之一;最后第九板塊“適應性再生”,也是聚焦當下上海建筑發展的方向,特別是關于城市更新的歷程。

梵一如:能分享一些在策展過程中印象深刻故事和回憶嗎?

高長軍:首先需要了解一個事實,盡管在城市建筑專業領域,上海是全國領先的城市之一,但上海其實也沒有對城市與建筑的系統研究和館藏,特別是后者。在專業媒體導覽的第一天,我就告訴大家,美術館展覽最重要的前提就是館藏,故事建立于館藏的物件。但對于這次的展覽而言,這些歷史資料大部分都塵封在檔案館中。檔案不同于資料,嚴格受法律保護,申請查閱檔案需要所有權人的同意,但有些建筑太老了,所有權人可能已經去世或是本來也是一個集體,常規檔案申請的流程在今天會非常麻煩。

檔案不光是圖紙,其中還包含文書。文書有助于理解、還原一棟建筑的建造過程。比如在上海商城的設計中,文書能看出上海地方與中央就資金撥款的斡旋,而這些內容都是以口語化的形式書寫的,今天看來很有意思。但除了個別十分重要的建筑,大部分建筑的文書收集都是不全的。此外,建筑的署名經常變更,因為上海的設計院經常改名,我們還要了解設計院準確的名稱和相應年代。所以,我們策展的過程,實際上是在重構一個歷史片段,把這一段歷史“搓”明白。

上海城市規劃示意圖

——這不只是館藏和藏品的問題,本質上關于我們如何看待自己的建筑與城市遺產。

梵一如:國外有沒有可以借鑒的館藏制度,能幫助我們的建筑在施工時做一些保留,以便之后對城市歷史的梳理?

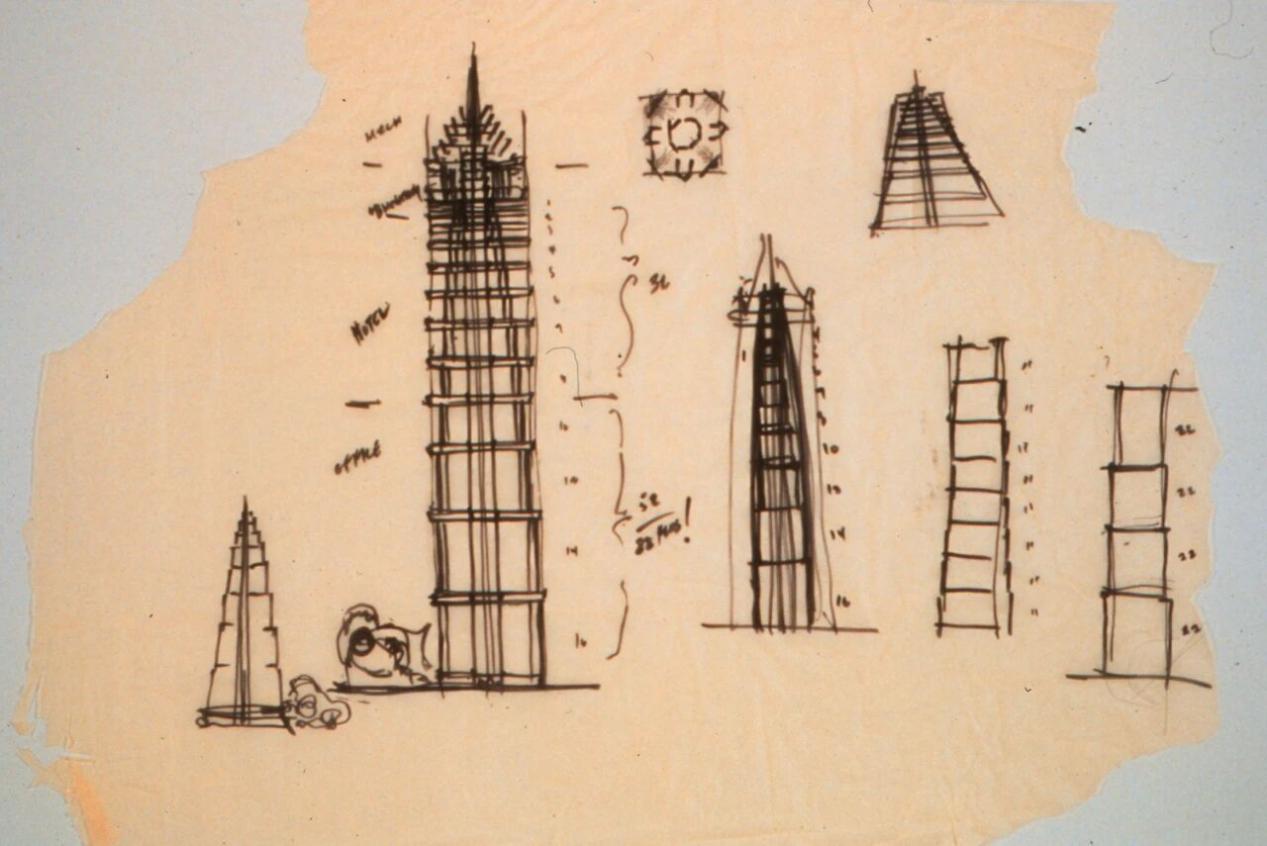

高長軍:不能完全地學習和類比。像“巴黎建筑”展和上海當代藝術博物館的貝聿銘建筑展,展品旁都會標有“蓬皮杜藝術中心藏”“M+博物館藏”等字樣。這種標準的模式說明,建筑師有意識地將建筑設計的過程和結果作品化,就比如貝聿銘的建筑草圖、建筑模型等等。長期以來,我國在大量的城市與建筑實踐過程中缺少作品化的意識,大概到2000年之后,當中國建筑師與外國建筑師的交流學習日漸頻繁時,才逐漸意識到要保留建筑過程中的模型、草圖,使其有條件成為一個作品。在國外,美術館的建筑部門、建筑師自己的基金會會收藏這些作品,在國內,我們這次展覽就是梳理城市歷史的一次樣本。

金茂大廈設計草圖。手繪:Adrian Smith。由SOM提供

周漸佳:這不只是館藏和藏品間的問題,本質上是關于我們如何看待自己的建筑與城市發展,這是積淀也是留給未來的圖紙。不管是城市遺產還是正在建設的建筑,作為從業者,究竟是把建筑當作自己經手的一項任務,還是把它看作城市不可分割的一部分,這種觀念上的轉變是非常重要的。如果這些建筑的開發者、設計者尚沒有完成價值認知上的轉換,又怎么指望文化機構和大眾做到?

不過令我欣慰的是,社交平臺上很多人愿意參觀專業的展覽,并且給出專業的評價。也有很多人覺得展覽很出片,帶了很多衣服在展館里換裝拍照,這是公眾在接受文化多元化的一個自然的過程。這關系到20年、50年后,我們如何去看待、評價一座城市在當時的變化。

展覽現場

梵一如:上海和中國其他城市在公共住宅領域的哪方面有所欠缺,需要補什么課?

張佳晶:在1995-2000年左右,房地產項目開發是很健康的,上海人從工人新村遷出之后,對住房質量有要求,這也使得房地產公司要花心思去設計住宅,住宅也沒有脫離街道空間原有的特色。房地產經濟進一步發展后,大型房地產公司成為中國房產項目的主流投資者,這導致上海甚至中國城市面貌失控性地發展,舉一個簡單的例子就是“哈爾濱和三亞的小區長得一樣”,這說明城市面貌被格式化般刷新了,幾千年人類發展的痕跡消失殆盡。建筑師也要為失控的發展負責任,大量建筑師踩著風口,為了效率和錢,設計高度同質化的房子;但也有一類設計師渴望改變規則,這一類設計師追求的是一種“我這樣設計也可以”的認同,他們并沒有否定傳統房產的設計,而是追求更多的可能性。比如住宅朝南固然好,但不能一個小區里所有的住宅都朝南,一個健康城市的住宅應該是有大量朝南的住宅,但部分為了更多考量有其他朝向,多樣化才是城市正常的面貌。

衡量一個城市的好壞,除了“朝向”“日照”,還有更多隱性因素。比如安全性、街區活力、交通狀況、人口密度以及城市無限蔓延的壞處等,只有這樣才能為住宅設計做全面考慮。

對專家來說,應該向大家普及城市建設的隱性因素,一個城市的運作是經過多層運算的綜合結果,多方力量的制衡、多層運算的加權才會打造一個健康的城市。很多建筑師做的是輸出端的工作,比如建造一個有設計感的美術館、圖書館,但有意識在做法律普及、民眾教育等輸入端的工作的建筑師卻勢單力孤。

——隨著大家對城市認知和參與度的提高,未來的城市肯定會發生本質的改變。

梵一如:我們的城市建筑文化還處于發展期,有很多不及其他國家的地方,大家能否舉一些海外城市的例子,來回答什么城市才是一個好城市?

張佳晶:作為一個有城市規劃背景的建筑師,我平時有研究人口的習慣,拿上海與東京相比,如果不經過數據調查,大家會簡單地認為東京人口密度會更高。但我在統計時發現,大東京地區23個區的人口密度非常接近,都是每平方公里一萬六千人左右,但上海浦西很多區的密度是每平方公里兩萬人左右,而浦東是5000人上下,從中可以看出,上海的人口分布是偏心的,人口分布失衡,這使得上海的每個區域沒有均等的活力,而東京因為不同地區人口密度的接近,城郊發展也十分均衡,雖然東京部分人口相關的數據不如浦西高,但它的流動人口和活力人口(指某時刻公共空間中人群密度的一種度量)很多,這能促使一個城市產生并維持城市復合使用和多樣化的氛圍。

周漸佳:日本城市的多樣性是切實存在的,但中國的土地拍賣、使用、規范的邏輯與日本完全不同,因此我們不能簡單地比較中日的城市建設邏輯。這兩年我在寫一本關于上海橋下空間利用的書。舉一個例子,有些橋洞下方以前被自發地占據用作球場,在更新之后,這些場地變成了有人設計、有人管理、有人維護的場地,但是一樣是踢球。換言之,有沒有人用、如何使用很可能只是我們能看到的空間表象,但是真實在發生變化的是對待城市灰空間的態度,以及納入城市開發、管理的機制,這才是推動土地使用方式轉變的根本原因。

我在日本采訪了一位叫秋山隆浩的建筑師,他設計了很多在日本橋下的幼兒園,我問,家長和小朋友們不會覺得橋下的噪音和振動會影響到幼兒園的教學嗎?他回答道,如果家長和小朋友們接受了在橋下上幼兒園這件事,那他們就一定知道這件選擇在此建造的代價是什么,使用者知道自己會得到什么、失去什么,那建筑方和使用方進行了交流,這種多方制衡的方法使得我們能擁有一個健康的城市。

東京高架鐵路下的幼兒園,來源:ArchDaily

蘇州河武寧路橋下驛站

目前,我們不能確保與建筑有關的每個主體都有發聲的空間和力量,有時一方的聲音足以使其他聲音成為陪襯。但是我想隨著大家對城市認知和參與度的提高,未來對城市的訴求和它的面貌肯定會發生本質的改變。

高長軍:我們的城市就像自然博物館里的恐龍骨架,這些骨架是用散落的骨頭拼起的,它并不屬于這只恐龍。我們的城市也是被拼裝起來的,我在參與建筑工作時,經常遇到一些自上而下的題目,比如關于“城市煙火氣”的設計。但這其實是個悖論,中國城市的發展依附于土地,土地靠規劃有價值,在城市設計之初,每塊土地就已經有了自己的用途,這套算法從根源上就會影響城市的空間形態,所謂煙火氣就在這種越來越精細的設計中淡去了。一些老街區看起來有煙火氣,是因為比較粗放的控制和歷經時間的使用。現在我們經常用“千城一面”來批評城市景觀,但這種景觀是一種當代性,是經過經濟邏輯和管理邏輯得出的結果,而這種邏輯只能算出這種結果,算不出其他的結果。在今天為了保持“煙火氣”,只能通過運營的方式讓街區熱鬧起來,否則城市的多樣性就無從談起。

在某種程度上,重慶是一個例外。重慶的城市面貌有顯著的混合性,大家都稱它為“山地城市”“魔幻城市”……之所以會有這種別稱,根源在于重慶城市的面積和城市占據空間的方式,重慶的城市規劃因為地形而復雜,以至于它很難被精確管理。中國的房地產市場快速擴張時,歐美的社區建設正在流行新城市主義,我們的地產商潦草地學習新城市主義,使得大家居住的城市同質化嚴重,沒有了城市原本的特色。

梵一如:在建筑遺產的保護和改造中,如何協調經濟發展與居民居住間的關系,國內外有什么比較好的方法可以借鑒?

張佳晶:在保護民居和大拆大建之間,建筑師、城市規劃師和開發商與政府間一直在想辦法找到另一條路。如果因為城市更新,一棟房子不得不拆,那對待拆遷的態度是保護城市風貌的關鍵。如果只是拆掉原有的房子,賠償戶主一些錢或者一套住宅,這肯定是有問題的。保護的目的是留住記憶,所有新建的房子在幾百年后可能都留不住,但城市的脈絡是可以被留下的。

但在風貌保護上,上海遇到了些形式主義的問題。由于上海對城市風貌的保護力度很強,開發商拿到一塊地,在建設過程中必須要保留一部分原有的事物,但保留風貌是硬性要求,有些開發商的規劃無法在保留風貌的前提下進行,掛羊頭賣狗肉的事情數不勝數,這是一個系統性問題,不能簡單解決。

當居民需要搬離時,如果讓遷入地不要離原住址太遠,原住民之間的鄰里關系形成一種共同的記憶,這份記憶本身就是一種文化的傳承。

我曾經在華山路1100弄老洋房小區工作過八年,認識很多原住民。剛在這里工作時,居民把我這外來者當成敵人劃我車、扎我胎,相處一年之后,我慢慢了解了他們的訴求,并且想辦法幫他們解決,我還和一位老先生結成了朋友。老先生住的老洋房共有八戶人,居住條件堪憂,這八戶人商量好一起把房子出租,他們則集體搬走,每個月希望租金六萬元,讓我幫他們找下家,我也看到了這棟房子真正的價值,不能一味把原住民留在里面,而是讓他們通過這棟房子更好地生活,同時也讓這棟房子發揮最大價值。大拆大建是屬于權力傲慢,但是一定要原住民留在那里,不可以士紳化,這叫學術傲慢。

我曾經針對這個現象做過一個設計研究,叫城市填空,就是利用附近低效用地進行騰挪。假定他們安置的房子距離原住址500米左右,所有的社會關系都保持著,老洋房經過翻新,每個月可以收15萬租金,騰挪用地我選擇了一塊網球場,新蓋的樓房也可以開發商業,提供居住單元。這對于開發商、地主、政府、建筑師和原住民都是好事。但這需要一種反現行房地產思維的制度支撐,建筑師已經習慣了閉著眼睛設計就能掙錢,可這對城市發展是很不健康的,現在回去之前的設計思維很難,但那種思維才是正常的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司