- +1

龐煊麒評《磨合》|近代鎮江的地方故事與全球化之旅

《磨合:近代鎮江的全球化之旅》,張信著,中華書局2025年8月出版,78.00元

長久以來,有關中國近代史的研究多囿于兩種范式之下:或是強調西方沖擊的“沖擊-回應”模式,將中國描繪成被動接受現代性的客體;或是主張“在中國發現歷史”,試圖建構一種內部雖充滿活力卻相對封閉的獨立發展脈絡。是故,“全球化”與“地方社會”往往被視作兩個相互割裂甚至對立的概念范疇。由此造成的是某種略顯單調的敘事習慣,僵化且缺乏張力。張信所著《磨合:近代鎮江的全球化之旅》(以下簡稱《磨合》)嘗試拒絕任何單一的決定論,它要講述的不是全球化如何“塑造”或“摧毀”地方,而是全球化如何在地方的社會肌理中被體驗、被轉化、被重塑,全球變化并非發生于地方社會之上,而是透過地方社會得以實現,并與地方內部的變化凝聚成一個‘你中有我、我中有你’的歷史變遷過程,這一核心觀點通過聚焦鎮江這一長江下游中小型城市在1830年代至1930年代的變遷得到了論證。我們將看到,鎮江形形色色的普通人——士兵、商人、牙人、船主、婦女、慈善家——如何以其各自的智慧及堅韌與外來力量進行日復一日地“磨合”,從而將其生命力注入這座城市的歷史進程。

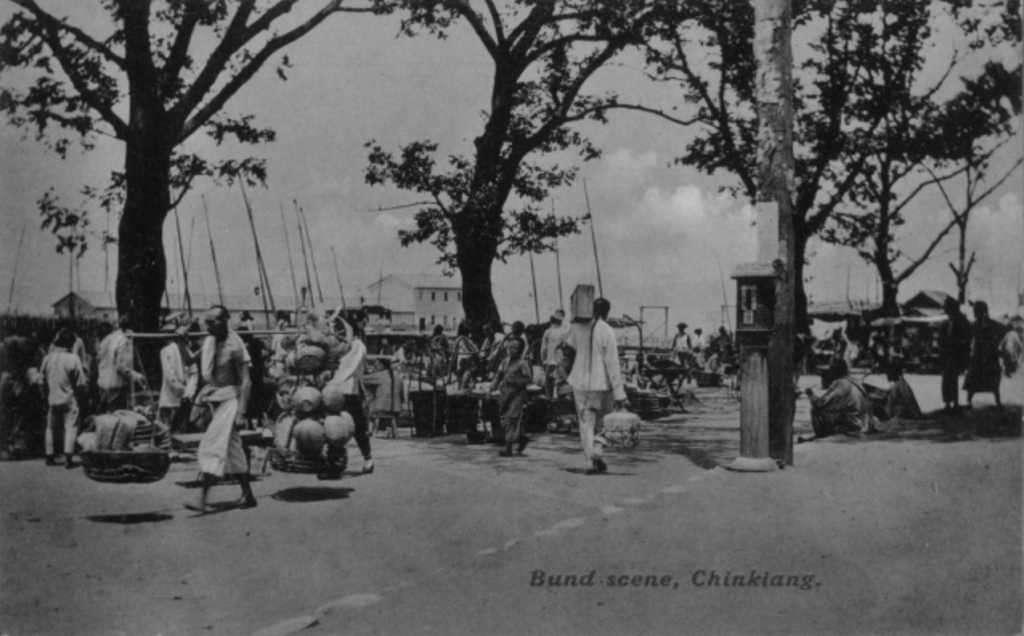

近代鎮江的碼頭風景

理論框架的突圍

在展開具體敘事之前,作者系統梳理了西方學界如何從帶有濃厚目的論色彩的“西方崛起”宏大敘事(以亞當·斯密[Adam Smith]、戴維·休謨[David Hume]、黑格爾[Georg W.Hegel]、馬克斯·韋伯[Max Weber]等人為代表的歐洲獨特論),發展到1950-1960年代的現代化理論,再到其批判者——帝國主義理論與依賴理論。他尖銳地指出,即便是這些批判理論也到底未能真正擺脫歐洲中心主義的桎梏,始終“以西歐早期工業化國家處于全球變化中心的假設為前提”。隨后興起的后現代主義與后殖民主義思潮雖然通過質疑知識本身的主觀建構性而動搖了宏大敘事的根基,但其對一切理論建構的懷疑態度,也使得系統性的歷史解釋難以為繼。正是在這一學術脈絡的斷裂處,全球史研究應運而生。然而,盡管作者深受其中“自上而下”的跨國史研究方法啟發,卻并未止步于此,他明確表示既不認可喬治·瑞澤爾(George Ritzer)所認為的“全球接管本地”的同質化趨勢,也不贊同薩繆爾·亨廷頓(Samuel P. Huntington)所主張的文明沖突導致的異質化加劇論。

全書的核心概念由此得以提出。作者以“磨合”一詞隱喻了全球變化與地方互動過程的本質:既非單向的壓制,也非截然的對立,而是一個持續、雙向、充滿張力且最終走向融合的調適過程。他強調:“當全球變化改變了人們原有的生活狀態并對其造成破壞時,人們為了生存會做出各種努力,規避這些變化帶來的困難,同樣也會利用這些變化所帶來的機遇來改善自身處境。”這意味著,地方社會的普通民眾絕非全球變化的被動“適應者”,而是積極的“參與者”。他們依據自身的文化框架、現實需求與利益算計,創造性地與全球變化互動,在此過程中不僅改變了自身的生活,也從根本上重塑了全球變化在地方的表現形式與最終結果。這種將全球與地方視為一個共生的(symbiotic)“連續體”而非對立“二元體”的視角,是本書的關鍵。

鎮江之戰的悲劇

《磨合》的第一部分,將讀者帶入鴉片戰爭中的鎮江之戰。作為長江與大運河交匯處的漕運“咽喉”,鎮江的戰略地位被一再強調,然而,作者的著眼點并非戰爭的宏觀進程或外交博弈,而是透過英國軍官的回憶錄、日記與鎮江本地士民的私人記錄,構建了一種“跨國記憶”,從侵略者與被侵略者雙方的視角,嘗試還原這場“負面接觸”的微觀景象。

在敘述守城準備時,作者清晰地展現了清廷在面對前所未有的軍事力量時的認知局限與應對失據。裕謙、伊里布、牛鑒等人的倉皇失措,他們對即將到來的、擁有先進軍事技術的敵人知之甚少,卻在戰前就陷入了關于防御策略的無休止爭論。最致命的是守將海齡因過度恐懼“漢奸”滲透而表現出的極端行為——關閉城門,引發糧荒,大規模逮捕、處決可疑人員的內部清洗——非但沒有凝聚人心,反而加劇了軍民的絕望情緒。顯然,鎮江地方社會在英軍到來之前就已瀕于崩潰,這是悲劇發生的重要誘因。

最觸目驚心的部分莫過于對城破后“仁慈殺戮”(mercy killing)這一大規模自殺現象的深描,“磨合”的悲劇性以此種最慘烈的方式呈現出來。英國士兵記錄了如下場景:婦女們將自己的孩子推入水溝淹死,然后自盡;水井中漂浮著身著華服的婦女尸體;屋內是喉嚨被割裂的母女。對于悲劇的成因,中英雙方作出了截然不同的解釋:中國人強調是侵略者所犯暴行的結果,英人則認為這是中國士兵為避免家人受辱而采取的“野蠻”行為,或是為上級所迫。

作者將其置于更廣闊的歷史文化語境中進行解讀。他指出,這不僅是戰爭恐怖引發的絕望,更與深植于中國文化中的“貞節崇拜”密切相關,同時,對歷史上外族入侵暴行(如清軍入關時的“揚州十日”、“嘉定三屠”)的集體記憶以及英軍在乍浦等地暴行的傳聞,共同釀成了一種極度無助的恐懼。正是這種恐懼驅使人們走向了涂爾干所謂的“利他自殺”(altruiste suicide)——個體為維護其所認同的社會規范與家族榮譽而選擇毀滅。在與世界其他地區出現過的類似現象相比較后,作者強調:鎮江的個案是由“全球性和地方社會性的因素”獨特結合所致。

然而此后,一種近乎畸形的日常“磨合”卻又開始了。英軍試圖通過支付更高補償、頒發“大英護照”、任命“鄰里長”等方式緩解敵意,他們釋放被俘的清軍士兵,并對后者在無麻醉手術中表現出的堅韌表示敬佩。一些鎮江居民也從最初的恐懼轉為好奇,甚至有婦女“穿戴整齊地出現在街上”,“直視外國人的眼睛”。但這些表面的緩和到底無法彌合深刻的創傷與誤解。一位英國軍官與寺廟僧人的接觸頗具象征意義:僧人在與軍官交談時,“已驚恐得扭曲了面容,淚水從臉頰上滑落”。軍官在日記中寫道:“中國人面對恐懼的反應與其他人不同,因為他們越是害怕,就越是表現得笑容滿面。”這種根深蒂固的誤解,才是負面“磨合”的真正遺產。作者總結道:“這場戰爭作為近代帝國主義的一種表現方式,其唯一目的是為了毀滅。”在鎮江,“全球化”表現出了最血腥、最殘酷的一面。

貿易網絡轉型下的中介城鎮

《磨合》在第二部分的視角轉向經濟,探討了十九世紀下半葉鎮江如何在全球經濟一體化加劇的背景下,從一個傳統的跨區域貿易樞紐轉型為以上海為中心的亞洲貿易網絡中的中介城鎮。在此過程中,中國地方社會展現出了驚人的韌性與創造力。

在確立了上海崛起為亞洲貿易中心這一宏觀背景之后,作者深度聚焦了鎮江如何在新的貿易體系轉型中重新定位自身。當傳統的跨區域貿易路線因運河淤塞、蒸汽船應用及上海樞紐地位的形成而改變時,鎮江并未就此衰落,而是演化為一個獨特的“中介城鎮(brokerage town)”。它充分利用其位于長江南北貿易連接點的歷史地理優勢,專注于“糖—北貨業”等特定商品的集散。來自廣東、潮州的商人帶來糖,而來自江蘇北部、安徽、山東等地的商人帶來豆餅、芝麻、花生等“北貨”,雙方在鎮江的市場上,通過本地牙行這一中介進行交易。

作者對“牙人”及其經營的“牙行”或“大行棧”尤為細致的描述實為全書最為精到的實證部分。從吳澤民、朱姓牙人依靠人脈與手腕發跡的故事,到大小牙行如何通過“拉子”招攬生意,用“吃盤子”“欠分量”等手段欺詐客商,再到“斛行”在秤重米糧時的上下其手,一幅生動的市井商業圖景被勾勒出來。在作者筆下,這些牙人并非現代化進程中的頑固障礙,而是靈活利用傳統規則和人際關系,在新的經濟格局中為自己謀得一席之地的能動者,正是他們把鎮江造就為連接南北商人的地方性樞紐。

更富洞察力的是有關牙人權力來源的分析。借助社會學家哈里森·懷特(Harrison C.White)的“三方關系”模型,作者指出,由于南北商人被當地習俗禁止直接交易,必須通過牙行這一“第三方”,牙人便在這種“不對稱”的關系結構中獲得了控制市場的權力。這表明,傳統的經紀制度即使在晚清仍具有強大的生命力,它并未被新興的商幫或西方資本力量所取代,而是以一種特別的方式嵌入到新的全球經濟網絡之中。

為了真正融入以上海金融體系為核心的亞洲貿易網絡,鎮江的貿易社群還必須克服貨幣混亂與信用認可的障礙。面對五花八門的貨幣——二四寶銀、鎮江二七寶、西班牙銀元、墨西哥鷹洋、英國站人洋——以及上海“九八規元”的虛銀計價體系,鎮江的“錢業公所”承擔起了評估貨幣價值、公布每日匯率的重任。更重要的是,它通過在上海設立辦事處,以“見票批期”的辦法為鎮江錢莊發行的信用狀提供真實性擔保,并制定內部規則,互相認可信用狀。這些創舉都極大地促進了鎮江與上海之間的資本流動和貿易往來。

透過對牙行與錢業公所的微觀運作分析,我們可以看到,中國地方社會對全球經濟變化的響應,絕非被動的“納入”,而是一種主動的、富有策略性的“接軌”。本地商業菁英并非坐等命運安排,而是憑借其智慧,積極利用原有的社會網絡與行業慣例,去克服全球化帶來的新挑戰,并從中尋找新的機遇。正是這樣經濟貿易領域的“磨合”為鎮江最終贏得了“銀碼頭”之稱。

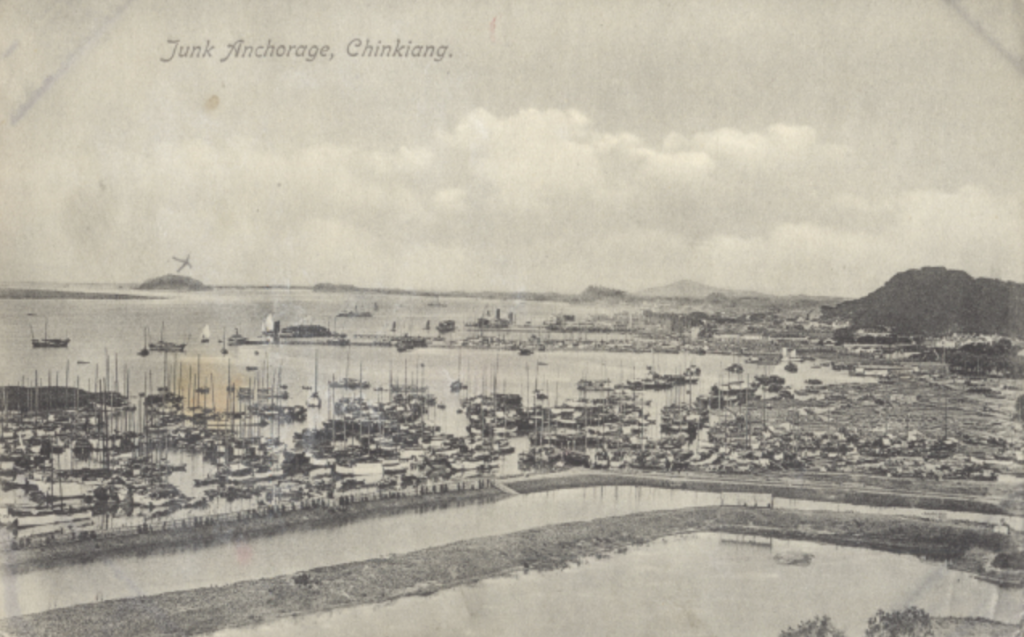

駐泊木帆船的鎮江碼頭

小蒸汽船時代的眾生相與國家權力的滲透

作者在第三部分探討了西方機械化技術的傳播如何與地方社會進行“磨合”,具體而言,是蒸汽船技術如何被中國地方社會所接受、改造和利用。十九世紀末至1930年代初被定義為鎮江乃至中國的“小蒸汽船時代”,觀察視線也由此從遠洋輪船轉向了與內地普通民眾日常生活更為息息相關的內河航運。

作為歐美及日本經濟擴張的利器,蒸汽船技術在引入中國后面臨一種尷尬的境地,至少對私人領域使用這一技術清廷官員長期持懷疑與限制態度。從曾國藩的“黃鵠號”試驗,到李鴻章推行“官督商辦”的輪船招商局,無不顯示出國家意識層面的保守。與此同時,是旗昌、怡和、太古等洋行,以及后來的日本大阪商船、日清汽船株式會社,憑借條約特權和技術優勢,迅速主導了長江及其支流的航運。這是地方社會與技術“磨合”的初始背景。

面對官方的限制與外國公司的競爭,尤其是官員的勒索、歧視,鎮江的私營船主們發展出了一套獨特的生存策略。其中最引人矚目的,便是通過獲取“外國身份”以尋求庇護。例如,戴生昌輪船局的老板戴嗣源入籍日本,其公司也在日本領事館注冊。其他諸如尋求洋人入股、懸掛外國國旗等“隱藏中國身份”的做法,都是在特殊政治環境下一種無奈而精明的生存手段,這樣的“磨合”使中國資本得以在夾縫中延喘。

第一次世界大戰的爆發與鐵路的建設,為中國私營航運業提供了一次意外的機遇:歐洲資本勢力衰退,日本公司乘勢坐大,而鐵路無法覆蓋的內河支流與短途客運卻為小巧靈活、成本較低的小蒸汽船留下了生存空間。張謇創辦的大生輪船公司等民族企業,正是利用這一罅隙市場迅速發展壯大。這些本土企業家,抓住了“全球化”帶來的契機,將小蒸汽船變成了服務于中國內地城鎮與鄉村的“雞鴨船”,運送農產品、工人和日常貨物。技術,在全球與地方因素的共同作用下被改造和吸納,以適應本地的實際需求。

作者繼續將目光投向普通人與新技術的日常“磨合”,蒸汽船在帶來便利的同時也增加了新的風險:鍋爐爆炸、船只相撞、乘客溺水等事故頻發。這些事故的處理往往牽涉輪船公司、地方政府、外國領事館、船業公會和受害者家屬,其間權、利糾纏而過程紛繁復雜,這是新技術與舊有社會結構間的“磨合”,給地方社會帶來了前所未有的治理挑戰。

國家政權的作用藉此愈為凸顯。作者以“奔牛號”事件的善后為例,詳細展示了國民政府如何通過建立“航業公會”、控制河流疏浚附加費、直接介入事故調查與賠償調解,將其權力觸角伸至蒸汽船運輸的方方面面。至此可以清晰地看到,從晚清的限制,到軍閥時期的盤剝,再到國民政府時期的全面控制,國家與地方社會的關系經歷了深刻的變化,終于,國民政府逐漸剝奪了地方性組織在此類事務上的自主權,從而建立起一種“日常國家政權”(the everyday state)的形象,這令國家與社會之間的界限變得模糊,甚至,國家意志成為重塑這一技術“磨合”過程的主導力量。

通過對“小蒸汽船時代”的深描,作者論證了技術的社會應用并非簡單的“傳播-接受”模式,而是一場持續的“磨合”,其結果取決于技術本身特性、地方社會結構、國家權力干預以及普通使用者能動性之間的復雜互動。可以說,中國的老百姓,從船主到乘客,從慈善家到碼頭工人,從來未嘗被動地接受命運的擺布,而是以積極的態度學習、適應、改造技術,并使其成為一種“人類能力的延伸”。

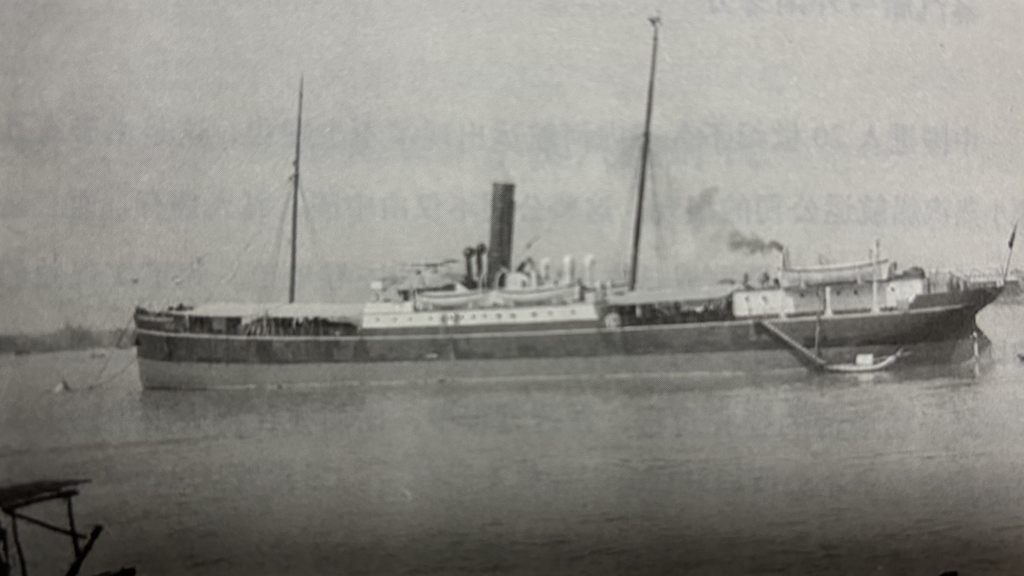

1906-1907年鎮江的小型蒸汽船

風格化敘述下的學術路徑探索

《磨合》一書不僅有豐富的開創性觀點,其研究方法與敘述風格也頗具啟示意義。

作者綜合了全球史研究中“自上而下”與“自下而上”的雙重視角,一方面能將鎮江的個案置于近代帝國主義興起、世界經濟一體化、技術全球傳播等宏觀變遷背景的框架下審視;另一方面又能沉潛于地方檔案、私人日記、商會記錄之中,嘗試挖掘普通人的鮮活經歷,這種“眼光向下”的取向造就了宏大敘事之下堅實的微觀基礎,更令“地方故事”獲得了一種寬闊的歷史感。兼之對中、英雙方史料的對比運用,構建起一種立體的歷史認知。

《磨合》對“深描”的追求尤為成功。無論是牙行欺詐的具體手段、錢莊匯兌的復雜流程,還是“奔牛號”事故后各方勢力間博弈的細節,都以豐富的原始材料呈現歷史的細節,這絕不是執著于瑣碎的堆砌,而是在具體的歷史境況中,客觀地表現行動者的動機、策略與感受,從而達到某種“概念性敘事”(conceptual narrative)與“本體論敘事”(ontological narrative)的平衡。

全書的筆調始終保持一貫的冷靜與克制。這種近乎冷峻的客觀性反而給人一種如是的印象:毫無情緒渲染,從未道德評判,卻使嚴謹而清晰的敘述不失生動與溫度。可以說,這種風格化的敘述非但沒有削弱著作的可讀性,反而賦予其一種相當的說服力并極具個性的學術氣質。

在地方的脈搏中聽到全球回響

《磨合》是一部富有雄心的近代史研究著作,它在某種意義上幾乎重構了有關全球與地方互動關系的理解。透過鎮江這座似乎并不起眼的城市在十九世紀前后的動態演變,作者試圖提示,中國近代的歷程可能并非一個單純被動接受外部強加的“現代化”的過程,而是一個由地方社會中的各類行動者——從官員、士兵到商人、牙人、船主乃至普通婦女——在全球變化的浪潮中,基于自身的文化資源、生存本能與利益考量,在掙扎、協商、利用與創造中不斷“磨合”的過程。

在這一過程中,既有鎮江之戰中井底的冤魂,也有牙行市場里精明的算計;既有錢業公所融入上海貿易網絡的機敏商謀,也有小蒸汽船主懸掛外國旗幟的無奈變通;既有國家力量藉技術應用向下滲透,也有普通民眾于日常生活中小心盤算。這些無數個體在具體歷史情境下的各自行動,融聚為造成中國近代社會轉型的實在動力。

因此,該著最根本的學術意義就在于提供了一種超越以往敘事且極具動態性與包容性的歷史解釋框架,它意味著,全球化的歷史,不是一部單調的征服與抵抗史,而是與充滿復雜性與不確定性的多領域“磨合”緊密相關,身處不同歷史環境下的中國各類普通民眾,在承受那個所時代帶來各種“壓力”的同時,無時無刻不在參與歷史本身,雖然其間充滿著意外與矛盾,他們卻以驚人的堅韌與智慧,最終推動中國社會踏入了一場特具“地方性”的近代化之旅。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司