- +1

三國星空下的諸葛亮

即使是力圖客觀的歷史學(xué)家,也難以掩蓋對三國人物的偏愛。狩野直禎在《諸葛孔明》的序言中申明立傳宗旨:盡量拋開歷代諸葛亮故事的影響,從“時代趨勢”和“世態(tài)”的角度來解釋這一人物的行為,“然而,有時我也不得不對他抱以同情”。

或許在中國讀者看來,總是稱呼諸葛亮為“孔明”已經(jīng)明示了作者的偏愛,但這是一個文化差異帶來的誤會。雖然日本讀者確實對諸葛亮青眼有加,狩野直禎提到的吉川英治根據(jù)《三國演義》改編的暢銷小說《三國志》,就以“孔明之死”作為這個時代的結(jié)局,土井晚翠的詩歌《星落秋風(fēng)五丈原》也成為日本文學(xué)中的名作。但對于立場敵對的諸葛亮和司馬懿兩人,日語中卻習(xí)慣稱之為“孔明”和“仲達”。江戶時期湖南文山《通俗三國志》被認為是最早的《三國演義》日譯本,就有“孔明智退仲達”“仲達起兵定遼東”等回目,對于其他三國英雄則多稱呼姓名,如“關(guān)羽夜走麥城”“趙云大戰(zhàn)漢水”之類,偶爾也有稱劉備為“玄德”“漢中王”“蜀帝”,稱曹植“子建”的例子,總的來說,并不能由稱呼看出褒貶。中國傳統(tǒng)中將字視作表示親近的稱呼,而日語的“孔明”與“仲達”更類似于一種約定俗成,狩野直禎的另一部著作就題為《三國志的世界:孔明與仲達》。

《諸葛孔明:導(dǎo)演三國時代的天才軍師》,[日]狩野直禎著,梁爽譯,張學(xué)鋒校,山西人民出版社2025年8月出版

并不是唯一的“預(yù)言家”

因此,和通俗文學(xué)作品中的“孔明熱”不同,狩野直禎還是在書中貫徹了他的歷史學(xué)視角。在三國故事中,諸葛亮往往有著驚人的先見之明,其中最著名的典故之一是精準預(yù)判未來局勢的“隆中對”。但狩野直禎提醒讀者,諸葛亮并非三國時代唯一的“預(yù)言家”。魯肅第一次見孫權(quán)時就曾經(jīng)獻策:“為將軍計,唯有鼎足江東,以觀天下之釁”。魯肅于建安二十二年去世,未能得見三國鼎立。孫權(quán)稱帝登壇告天之際對當時公卿感慨:“昔魯子敬嘗道此,可謂明于事勢矣。”此外,甘寧也斷定曹操必然成一割據(jù)政權(quán),他建議孫權(quán)先圖荊州,再取巴蜀,與北方抗衡。因此,狩野直禎認為天下三分實際上是當時“世論的代表性意見”。

《草船借箭》京劇電影,譚富英飾魯肅,馬連良飾諸葛亮

諸葛亮、魯肅和甘寧三人立場不同,背景各異。諸葛亮的先祖諸葛豐在漢元帝時官至司隸校尉,以對抗外戚許章知名(《諸葛孔明》第18頁)。雖然這是西漢故事,但至東漢士大夫與外戚的矛盾進一步激化,諸葛豐的事跡必然能引起漢末清流的強烈共鳴。諸葛亮的父親和叔父都曾任郡一級的地方官,瑯琊諸葛氏實際上是當?shù)氐暮雷濉_@一家族一直活躍到魏晉南北朝隋唐,成為一支重要的政治力量和文化力量。例如東晉時諸葛恢與瑯琊王導(dǎo)齊名,曾一度“爭族姓”(《晉書·諸葛恢傳》),是“僑姓貴族”的代表之一。在京都學(xué)派的歷史分期中,三國時代是中國從古代社會(先秦至東漢末)到中古社會(魏晉到隋唐)的過渡期,正如狩野直禎在《諸葛孔明》開篇中所描繪的那樣,中古貴族脫胎于東漢的豪族,地方與中央之間強大的離心力帶來了分裂,同時也帶來了貴族的崛起。但貴族的形成并非順其自然,一個家族究竟是成為六朝門閥還是冢中枯骨,三國人物在十字路口的抉擇至關(guān)重要。諸葛亮家族在三分天下之際散落各處,“蜀得其龍,吳得其虎,魏得其狗”,歷史的走向雖然以魏蜀吳相繼失敗告終,但諸葛氏卻積累了政治和文化資本,最終家門不墜,這是三國時代的充滿偶然和機遇的例證。

而魯肅雖然“家富于財”,又在吳為重臣,他的家族卻終究沒有走上門閥的道路。戲劇影視作品中的魯子敬形象大多和諸葛亮類似,都是具有書生氣的文臣,京劇《草船借箭》中譚富英先生扮演的魯子敬還多了一層憨厚可愛。但歷史上的魯肅不但和諸葛亮一樣有“過人之明”,還極具豪俠氣質(zhì),他預(yù)感天下將亂,便招聚少年,講武習(xí)兵,他是主動迎接亂世到來的一類人。甘寧也是如此,“招合輕薄少年,為之渠帥”,至投奔劉表時,甘寧麾下已經(jīng)有八百人了。

諸葛亮、魯肅和甘寧由不同的視角出發(fā),卻捕捉到了一種相同的歷史趨勢,或許可以證明在當時英雄眼中,分裂已然成為共識。在三個版本的“天下三分計”中,魯肅和甘寧以“漢室不可復(fù)興”為前提,而諸葛亮的規(guī)劃則是“霸業(yè)可成,漢室可興”。這固然與孫劉的不同立場有關(guān),但不容忽視的是,漢末人對統(tǒng)一帝國的態(tài)度相當多樣。漢朝是一個延續(xù)四百余年的帝國,盡管它行將崩塌,但終結(jié)亂世的方法是回到過去還是另起爐灶,當時的人們并沒有共識。而即使已經(jīng)意識到漢祚將終的人們也不能不對統(tǒng)一時代懷舊。就連曹操自己也說曾經(jīng)的志向是“欲望封侯作征西將軍,然后題墓道言‘漢故征西將軍曹侯之墓’”,而在曹丕宣布代漢之時,身為曹魏宗室的曹植痛哭,此外還有蘇則這樣同樣墮淚卻沒有被曹丕知道的大臣。前文提到的甘寧獻割據(jù)之策時,張昭馬上表示反對。對于魯肅初次見面提出的三分天下之計,孫權(quán)也只好說:“今盡力一方,冀以輔漢耳”,而有趣的是,張昭也批評魯肅粗疏不可用,可見一個政權(quán)的內(nèi)部尚有不同的聲音。諸葛亮是分裂的預(yù)言者,也是秩序的重建者。通過孔明這個人物,狩野直禎探討了公元3世紀的中國為什么會分裂,又為什么有可能走向統(tǒng)一。

爭議與偏愛

雖然不是招聚亡命的游俠,但諸葛亮的少年時代也耐人尋味。他既有清流士大夫的出身,同時“躬耕隴畝”,早早做了隱士。中國人似乎偏愛聰明而沉靜內(nèi)斂的天才,諸葛亮《誡子書》中有“非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠”的名句。東漢的士大夫最擅長制造和利用輿論,而故事中避居草廬的諸葛亮又儼然“臥龍崗散淡的人”,足不出戶就能知天下之事。但歷史上諸葛亮在隆中十年的光陰究竟是如何度過的呢?正史對此的記載也只有只言片語,但是狩野直禎通過分析諸葛亮的交游,推論出他與襄陽社交圈的關(guān)系,描繪了一個在三國大幕之后蠢蠢欲動的諸葛亮。劉表治下的荊州在當時相對安定,聚集了不少名士,然而劉表不是真英雄,荊州的人士恐怕也多在觀望。“建安七子”之一王粲的名篇《登樓賦》也創(chuàng)作于避亂荊州時期:“北彌陶牧,西接昭丘。華實蔽野,黍稷盈疇。雖信美而非吾土兮,曾何足以少留”——此地是待不住一點的,“惟日月之逾邁兮,俟河清其未極。冀王道之一平兮,假高衢而騁力”,荊州雖好,不是久戀之家,王粲的憂愁恐怕不是孤例。正是這樣一批觀望者組成了襄陽的社交圈,狩野直禎認為,未來天下大勢就是荊州士人談?wù)摰闹黝}。諸葛亮置身于這樣的氛圍中,可能扮演著一個耐心傾聽,但“笑而不語”的角色(《諸葛孔明》第三章)。這種和“談?wù)摗比艏慈綦x的關(guān)系,可能正是諸葛亮與漢末一般士大夫不同的特質(zhì)。實際上,雖然“清流”的本義無疑是具有褒義的詞匯,但“談?wù)摗睒?gòu)成的“清議”逐漸把持了社會輿論,胡三省就曾指責(zé)漢末士大夫好交游,尚浮華,是“干名蹈利之徒”,增淵龍夫由此注意到漢末一些隱士對“清議”的批判(《后漢黨錮事件的歷史評說》)。但川勝義雄也提出,清流人士與逸民人士之間難以劃上明確的分界線,黨錮之亂后期,有越來越多人意識到社會輿論的危險性和“求名蹈利”的輕佻,就連曾經(jīng)的清流領(lǐng)袖郭泰也開始傾向于處士態(tài)度(《六朝貴族制社會研究》)。隆中時代的諸葛亮可能是這樣一類較為清醒的“逸民式人物”。

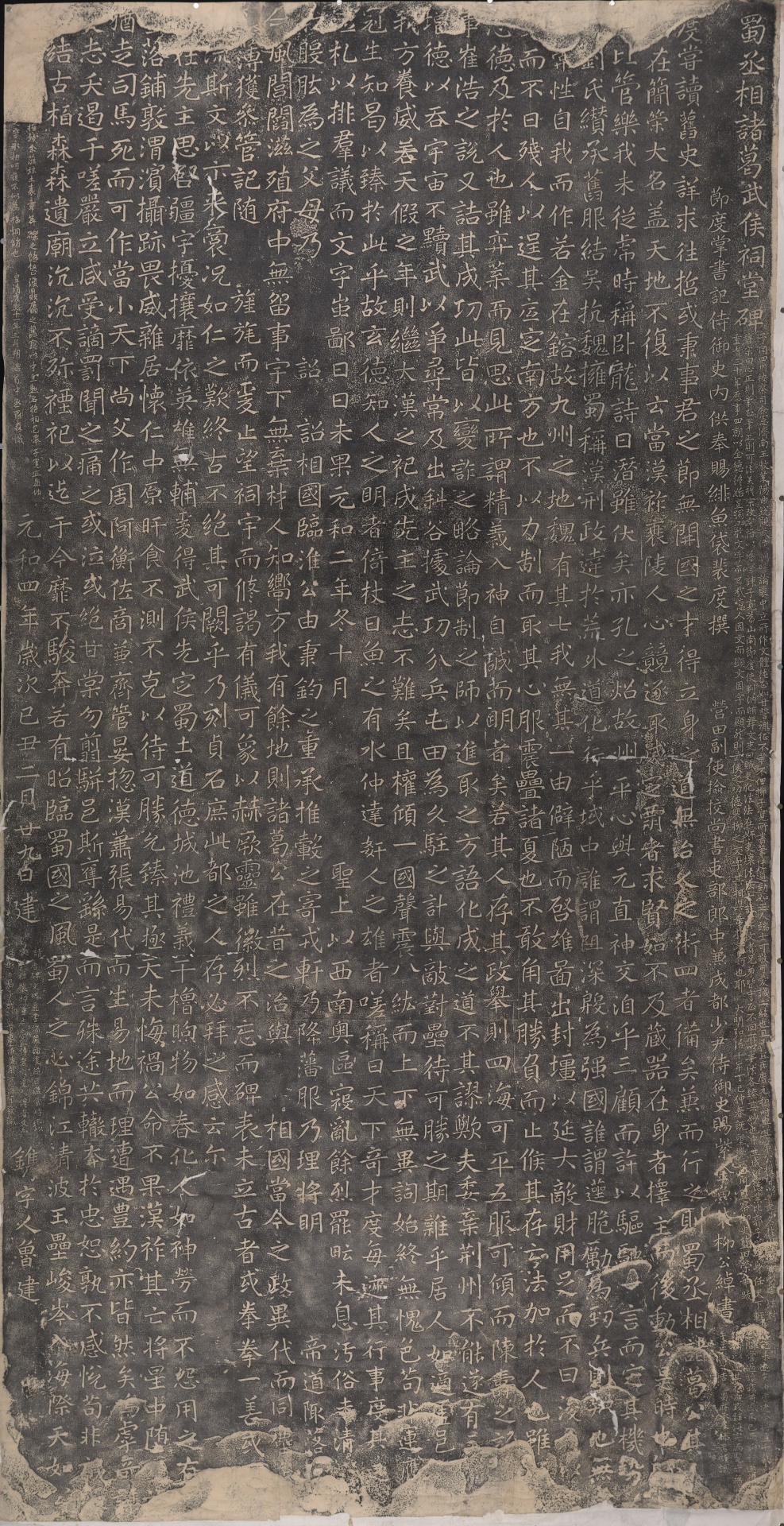

對諸葛亮形象的美化甚至神化起源非常早,魏晉人的筆記、小說、子書中就多有渲染,如張華《博物志》、傅玄《傅子》、習(xí)鑿齒《漢晉春秋》中都有諸葛亮故事,不少三國小說情節(jié)都可以溯源到更古老的雛形。與此同時,圍繞著諸葛亮的爭議也一直存在。陳壽為諸葛亮立傳,稱其“奇謀為短”,不足以御敵,唐代史學(xué)家劉知己在《史通·曲筆》中說“蜀老猶存,知葛亮之多枉”,這一評論本自北魏毛修之和崔浩的爭論。毛修之認為陳壽有挾私報復(fù)的嫌疑:“昔在蜀中,聞長老言,壽曾為諸葛亮門下書佐,被撻百下,故其論武侯云‘應(yīng)變將略,非其所長’”,但崔浩堅稱《三國志》為良史:“亮之相劉備,當九州島鼎沸之會,英雄奮發(fā)之時,君臣相得,魚水為喻,而不能與曹氏爭天下”。唐人裴度的《蜀丞相諸葛武侯祠堂碑》則又批評崔浩“皆以變詐之略,論節(jié)制之師,以進取之方,語化成之道,不其謬與?”其中的關(guān)節(jié),與不同時代不同人的政治背景、思想取向、學(xué)術(shù)立場等因素相關(guān),是極為復(fù)雜的歷史命題。狩野直禎沒有回避這些爭議,他同樣指出了蜀漢的種種生存困境。例如在“斬馬謖”一節(jié)中寫到了漢廷無人可用的尷尬局面,關(guān)于斬馬謖的抉擇是否正確,狩野直禎也寫進了不同的聲音。

臺灣“中研院”藏諸葛武侯祠堂碑拓片

北伐始終困難重重,陳壽之論雖遭非議,但他說“連年動眾,未能有克”卻是不容置疑的事實。無論是文學(xué)中“多智而近妖”的諸葛亮,還是在北伐中左支右絀的諸葛亮,軍事史上的發(fā)明家諸葛亮,或者是思想史中的刑名家諸葛亮,他們的歷史結(jié)局都是“出師未捷身先死”的諸葛亮。但后人卻總是津津樂道于這樣一場年年無功而返的失敗北伐。狩野直禎序言中所說的“不得不同情”,也多體現(xiàn)在敘述孔明鞠躬盡瘁的后半生中。他在書中詳細注釋、翻譯了《出師表》,感慨“文如其人”。陸游曾說“出師一表真名世”,是贊嘆其文“中原北望”的決心。而南朝蕭統(tǒng)在編選《文選》時收錄《出師表》,并不關(guān)注文章的政治立場,以“事出于沉思,義歸乎翰藻”為標準,在南朝人眼中,這是一篇典范的文學(xué)作品。諸葛亮在當時就有文集傳世,他同時是當之無愧的學(xué)者和文學(xué)家。但對于狩野直禎來說,《出師表》有著更具體的重要意義。狩野直禎的少年時代因軍國主義而失學(xué),祖父狩野直喜——這位京都學(xué)派的大學(xué)者將《出師表》做詳細的訓(xùn)點和解讀,寄給在東京“勞動動員”的孫子,以此來勸學(xué),這篇文章成了戰(zhàn)爭時代狂熱和反常識的對照。諸葛亮的文章正應(yīng)了他的死敵曹丕的那句名言:“蓋文章,經(jīng)國之大業(yè),不朽之盛事”。

能夠穿透不同語言和文化的當然有天才軍師這樣的標簽,同時也有孤注一擲、知其不可為而為之的勇氣。諸葛亮“漢賊不兩立,王業(yè)不偏安”(盡管狩野直禎還是謹慎地認為《后出師表》真?zhèn)未嬉桑┑臎Q心,也正是袁宏在《三國名臣序贊》中說的“雅志彌確”,這種堅硬的,無畏的態(tài)度,有著三國英雄時代的獨特生命力。日本動漫《名偵探柯南》以諸葛亮為靈感塑造了一位諸伏高明(“高明”的日語讀音與“孔明”相同)警官,是一個儒雅聰慧,喜歡念中國詩的“古風(fēng)警察”。在今年上映的大電影《獨眼的殘像》中,高明與犯人搏斗瀕死之際說:“人生有死,修短命矣”。

這實際上出自孔明的老對手周瑜的遺書(《諸葛孔明》第80頁):“人生有死,修短命矣,誠不足惜,但恨微志未展,不復(fù)奉教命耳。”周瑜和諸葛亮的“此誠危急存亡之秋”有著同樣的憂慮,也有著同樣終結(jié)亂世的強烈欲望。真如后世文學(xué)中描述的二人亦敵亦知己的關(guān)系。這種義無反顧地對“志”的追求,讓人聯(lián)系起諸葛亮《誡外生書》開頭的千古名句:“志當存高遠”。

亂世中的生命如此早熟而短暫,但三國英雄們沒有就此陷入虛無。諸葛亮告誡外甥“志”的意義:“若志不強毅,意不慷慨,徒碌碌滯于俗,默默束于情,永竄伏于凡庸,不免于下流矣。”后代文學(xué)史常用“慷慨”來描述這一時期的文學(xué),但這同時也是三國的時代精神。狩野直禎對《誡外生書》的翻譯(第181頁)大概足以解釋人們對孔明,對三國的“同情”,這是一則可以與現(xiàn)代人共勉的座右銘:

“過沒有遺憾的生活。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司