- +1

在工作的流水線上,我們如何不做工具人?|翻翻書·書評

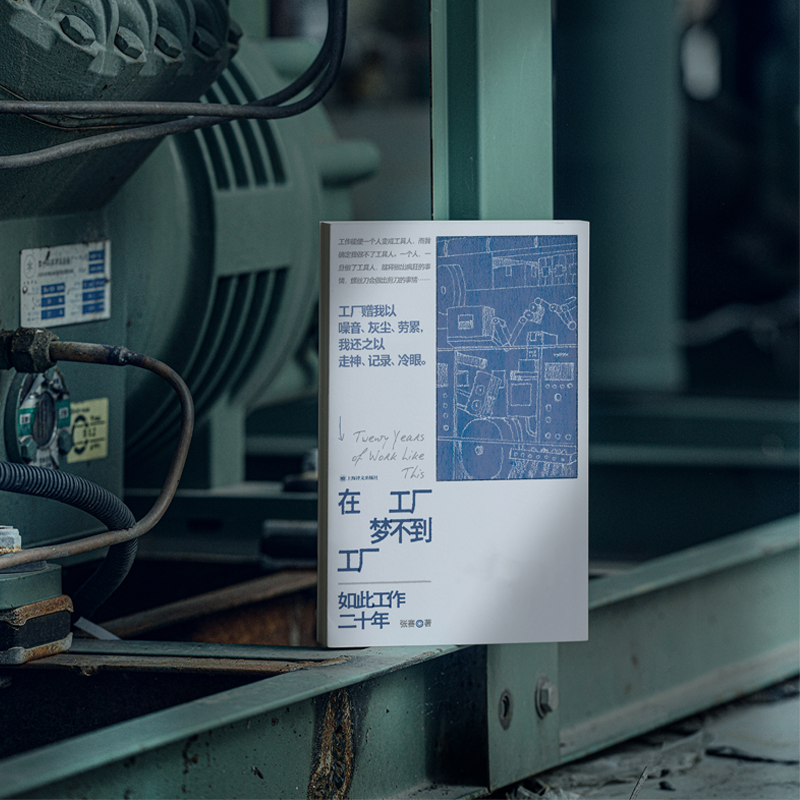

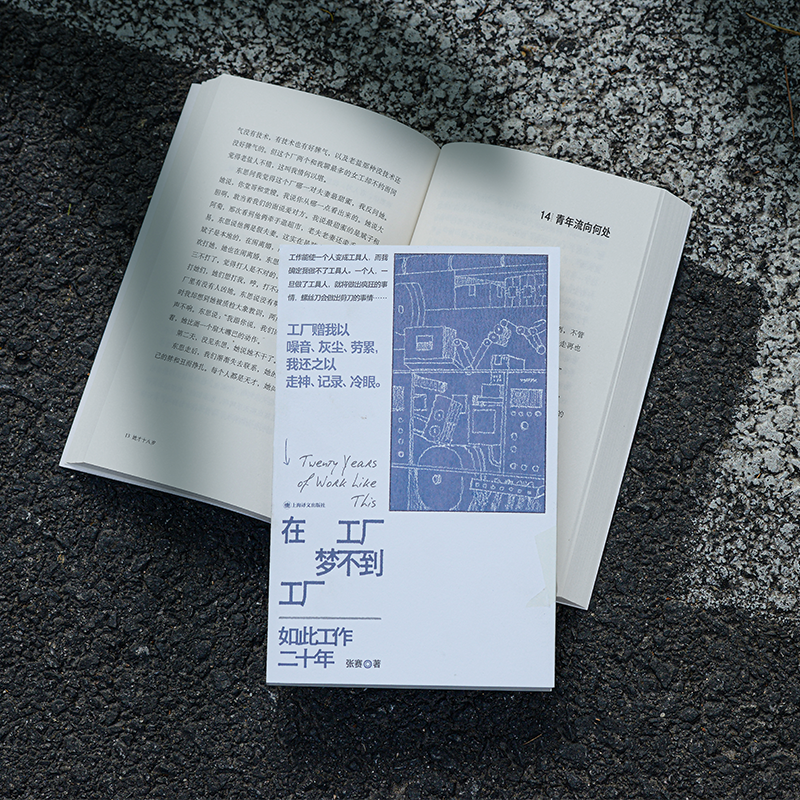

“工廠贈我以噪音、灰塵、勞累,我還之以走神、記錄、冷眼。”

《在工廠夢不到工廠》寫的,就是這樣的生活。十二小時的班次,機器的轟鳴,粉塵與燈光并行。張賽在其中寫作,在噪音中思考,在重復中對抗。在無數相同的日子里,他嘗試為自己留下一小塊安靜的地方。

在他的文字中,我們能看見疲憊,看見人在重復與忍耐中被磨損,被異化;也能從中找到溫度,看見人在思考中叩問內心,把自己一點點拼湊回來。讀這本書的過程中,我們也會一次次被帶回自己的“工廠”。那些看不見的流水線延伸在每個角落,有人在工廠的轟鳴中走神做夢,有人在格子間的安靜中輾轉失眠。

無論身在何處,我們或許都在面對同一個問題:

在重復的生活里,怎樣保留一點屬于自己的清醒?

此前我們發起了「我們反復橫跳,只為尋找那一點點解脫|翻翻書·送書」的征集活動,邀請三位讀者共同閱讀這本書。在十天的共讀中,他們回望了自己的工作與生活。有人從流水線想到格子間,有人從“工作”想到“家”……他們也在張賽的文字里,重新與自己對話。

以下,是他們的書評。

張賽的《奧德賽》

文|長社

不只是工廠生活的記錄與回望,這是一本張賽的《奧德賽》。書中寫的是工廠無限重復的現實,也有他努力構筑的、屬于自己的家。家,是張賽生活的指向標,是他文字里反復回望的燈塔。

書的第三部分“工廠之外”,有兩篇題為《沒有爸爸的童年》,談到了進工廠之前的張賽,有動人的部分。文字盡量保持克制,卻藏著沒有直接說出來的傷痛。雖然篇名相同,上篇寫的卻是母親。母親最早在他心里埋下了閱讀的種子——“媽媽喜歡靜”。張賽在文中回憶,兄弟倆難得融洽的時候,張賽拿起書,“看書使人安靜,我在安靜中生出磅礴的快感。知識欲趕在青春期還沒到來前成為我的初戀。”這份初戀,是母親贈予的禮物。

還有老十字街新華書店的伯伯,他獎勵張賽寫作,讓書店成為這個安靜孩子的圖書館——在貧瘠的童年里,真是一個奇跡。

在網上找了一些張賽新書活動的記錄,才知道母親因為意外早早離世。他說:“沒見過失去,不懂失去。現在中年的我才明白,我失去的不是一個親人,是一種人生。”大概不會放下閱讀的張賽,下意識地把閱讀作為一種紀念母親的方式。

這是張賽的童年,過早地失去母親,父親常年不在家。張賽自己沒有一個家,一度把家想得過于簡單和“隨便”,所以他不像其他工友那樣,只把自己的家鄉稱為家,因為張賽的家鄉沒有家。

在工廠,枯燥重復的工作不斷磨損著人性,人的名字不再重要。他回憶起初入工廠時,“我站在小包膜附近,他們喊我小包,別的機臺的人喊我2號機小包。”人成了機器的附屬品,“機器不停,人不停。”

但張賽想得更深:“知道某人的名字與知道某人,完全是兩回事。”在僅有的閑暇里,他把自己埋進閱讀和寫作。“那么多工友,那么多故事,我拿沉默面對他們。我把青春獻給圖書館。如果不翻看當年的日記,已經記不得他們的名字。他們都不寫日記,想來早已忘記有個十幾歲的愛看書的工友叫小包。”

人是健忘的,會忘了自己,更會忘了別人。但因為閱讀與寫作,張賽的文字里有了很多人很容易丟失的關照——既關照自身,也關照他人。寫作是人的記憶盆,讓他得以細數生命中的珍珠。“總要有人看見塵埃里的杯子吧。”張賽在心里呼喊。

他對現代社會的工作有精準的概括:“工作能使一個人變成工具人。……一個人,一旦做了工具人,就將做出瘋狂的事情,螺絲刀會做出剪刀的事情,橡皮擦會做出硫酸的事情,指揮棒會做出大鐵錘的事情。今天,我們見證了太多的工具人。以及,太多的瘋狂。”這是他做保安不稱職被教訓時冒出的念頭,他確定自己做不了工具人。工作沒有讓他丟失人性——看到撿垃圾的老人,他想到的是母親。

在工廠流水線邊,在送快遞的路途中,張賽總是想家,想到母親。他逐漸努力去靠近身邊具體的人。他說:“無論現實多枯燥、多堅硬、多冰冷,真實的人、具體的人、愿意擁抱你的人,總會溫暖你的靈魂。”

張賽的書里重新定義了偉大:“老婆、孩子、工作、我,在一起,這是偉大的理想嗎?我覺得是。”看到這里,我使勁地點了點頭。

正因為早早失去了家的實體,張賽比別人更執著于建造家的精神形式。在工廠,“工人住在宿舍,回宿舍只說回宿舍,不說回家。”張賽卻把回宿舍當成回家。租房子后,他也把回出租屋說成回家。2020年夏天、2021年,張賽一家四口寄居在別人家,他也說回家。不在家的日子,張賽每天晚上要和兩個孩子視頻和音頻,不只是講故事,他想做得更多,“他想重建思念之路,他想強大精神之路,他妄圖即便不在孩子們周圍,仍然達到和孩子們朝朝暮暮的效果。”

張賽是個戀家的人。張賽也是個癡人。也許正是這份“癡”,成全了他閱讀與寫作的天賦。

書與人,共同構成了張賽飄零卻無所不在的家。正如他在自序中寫下的——那是在全書最后寫就的文字:“在工廠的這些年,我很想家,這種感覺日益濃烈。車間枯坐,想回家種田,激動,忍不住深深呼吸,多吸了一些粉塵。很奇怪,起初家是想逃離的地方,最終變成我的桃花源。”

終于讀完,合上書頁,一個問題久久回響,一個號稱文明的社會能夠把最基本的尊嚴還給每一個人嗎?那是張賽替無數漂泊者發出的追問:

“還要吸入多少粉塵,還要扛住多少夜班,才能走完回家的路?奧德修斯,請回答。”

不停止思考,也不停止做夢

文|小辛

2021年10月,參加公司儲備選拔,和同事去野外集訓,夜里睡海邊帳篷。夜里浪吵,衣服藏砂,但倒頭就能睡著——人在極端環境下的適應力,總比想象中強。

集訓后回到城市,新公寓對著商場排風機,徹夜嗡鳴。戴上耳塞,萬籟俱寂,反而被這安靜吵得心神不寧——重復的日子比海浪聲還要喧囂,白天沒有干完的事,總在夜里翻涌。

回想集訓,感覺像和好友結伴去春游,結束后又回到了“工廠”上班的狀態。春游中的朋友大多再次變回同事。往后那么多同事,那么多故事,我拿沉默面對他們,又忍不住想:我也希望他們拿沉默對我嗎?

被選中的未必被命運眷顧。同批集訓的男孩,因久坐處理客訴腰椎間盤突出,卻不能算工傷。他說他看著他領導,想清楚那不是他想要的生活。我也想著我領導,覺得像領導那樣為了錢只剩下工作,也不是我想要的生活。在工位上,我成不了書中的“阿飛”,飛不起來。

工作后,我開始愛讀專業外的書,讀張賽的書,像遇見另一個在 “異化里掙扎” 的人。他寫機器對人的異化、人對杯子的異化,寫工廠逼得人把洗手池異化成澡堂,還把“無尊嚴”說成“無素質”,最后人自己異化成了機器。

張賽在工廠夢不到工廠,重復的動作,不僅禁止思考,也禁止做白日夢。腦力和情緒勞動者,夜里卻還在用鞭子抽自己——不能停止思考,也不能停止做夢。夢里總在預演匯報,領導的要求纏得人喘不過氣。“這是系統性傷害,自我剝削。”

讀這本書時,像親身經歷工廠生活——好在隔著書,也隔絕了工廠的噪音與勞損,只專注共情他的批判與深情。看到有人喊他殘疾的爸爸“老狗”,我憤怒地攥緊胸口;看到他因照顧撿垃圾的老婆婆而被酒店開除,我曾覺得他是爛好人,他卻回憶起“媽媽說就算撿垃圾也要供他上大學”——可是媽媽已經不在了,他覺得老婆婆或許也在供養著誰。

他書里的工廠也有趣,工廠有自己的處事原則。比如工友打招呼時的方式:“傻×可以配×毛,萬不可傻×配傻×”。公司的工位也有很多規矩,要我們做“能動性強、會主動思考”的工具人。

我也做不了工具人。做工具人時,感覺自己在慢慢殺掉自己。我喜歡藝術,也喜歡歷史和哲學。張賽說“藝術高于生活,我們低于生活”——我們顧不上生活,卻仍想追求藝術,至少可以追求讀書。好的書、不好的書,總比重復的生活給得多。

我一次次向生活發問,生活沒有給我答案。讀到張賽的書,得到一些線索;直到問題解決前,我還得從更多的書里尋找。總不能期望生活重復,卻得到不同的結果。哪怕只是換個視角,主動發現新的生活線索。

一切并不晚。

關于生活的英雄主義

文|蘑菇

“工廠贈我以噪音、灰塵、勞累,我還之以走神、記錄、冷眼。”起初,我是被書封上這段話吸引的。

彼時我正在格子間,做著談不上喜歡的工作,日復一日地生活著。

我一直覺得,格子間的生活和工廠本質上是一樣的,枯燥、重復,正如張賽在書中所說。

“從早到晚,工廠生活瑣碎、枯燥、重復,像一片大海,淹沒每一個工人。我像一個漁夫,每天打魚,打撈工廠的每一個瞬間,很多時候,一無所獲,被具體的生活淹沒。”

但是即使是在枯燥、重復的日子里,也總有人以自己的方式悄悄抗爭著。

張賽的抗爭是閱讀,用更大的世界稀釋痛苦;是寫作,給自己的情緒找個出口。他會在走神時捕捉靈感,去廁所時整理成文字,下班后寫成文章。我很佩服他。

在張賽的這本書里,我不僅看到了真實的工廠生活,也看到了工廠勞作對人的異化。

在工廠,時間會被考勤制度嚴格控制,身體會被粉塵噪音慢慢侵蝕,尊嚴會被手握重權的管理者忽視,人變得不像人。

關于工廠對人的異化,《工廠日記》的作者西蒙娜·薇依說:“你必須以比思考更快的速度重復一個又一個動作,這不僅禁止思考,還禁止做白日夢。你必須每天8小時站在機器面前,封鎖自己的靈魂,關閉思想感覺及所有一切。”讀來讓人不寒而栗。

想要思考?想要做白日夢?那得等到下班時間。可是經過一天的機械勞動,又有幾個人能在下班時間思考?張賽只是個例。

在這本書中,我還發現了很多看似很正常但是細想有問題的制度,比如:請假。

“請假必須向管理說出理由,回來時很多同事會詢問你的請假理由,討論你的請假理由。沒錯,我并不覺得請假需要理由,可是整個社會默認你必須給出理由。”

關于如何請假,小某書甚至有網友專門匯總出讓領導無法拒絕的理由,簡直離譜又好笑!什么時候我們在請假的時候只用說一句:我要請假,因為我需要休息!

人是需要休息的,人是需要閱讀的,人是需要生活的。不是工廠的生活,不是打工的生活,是按照自己意愿的生活。

曾經有一句爛大街的名言,“世界上只有一種真正的英雄主義,那就是在認清生活的真相后依然熱愛生活。”

以前我只覺得這句話是心靈雞湯,聽聽一笑而過,現在看來,它恰恰是普通人活下去的答案。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司