- +1

文學花邊|獨家對話梁鴻:我們的孩子為什么“生病”了

一個少年突然把自己鎖進房間,不去上學,父母只當孩子“偷懶”“鬧情緒”,卻未想到孩子已經“生病”了。——這是作家、中國人民大學教授梁鴻在非虛構新作《要有光》里描述的現實。

在《梁莊十年》之后,梁鴻將目光投向了青少年的心理健康,通過大量走訪,記下一個個本應鮮活燦爛卻悄然黯淡的生命。文本《要有光》首發于《收獲》雜志,并由中信出版集團出版單行本。

孩子們為什么“生病了”?以愛為名的父母是在什么時候“錯過”了自己的孩子?為什么我們常常看到一個“置身事外”的父親和一個“犧牲自我”的母親?“原生家庭”是一個人不可掙脫的命運嗎?……在新作出版之際,梁鴻接受了澎湃新聞·文學花邊獨家專訪。

梁鴻 攝影:鄭博文

困惑:你不知道孩子在說什么?

梁鴻是一位作家,一位大學教授,也是一位母親。

隨著孩子慢慢長大,她發現自己有時并不知道怎么和孩子很好地交流。她開始查閱資料,意外發現很多孩子都出現了情緒問題,他們焦慮、抑郁,有的休學在家,有的傷害自己。醫院精神科里的未成年患者越來越多,尋求心理疏導的中小學生也越來越多。

更可怕的是,很多家長對于問題的嚴重性依然一無所知。

比如,當一個孩子一到考試就喊肚子疼,帶去醫院又查不出來,家長往往直接斷定孩子在裝病,完全沒想到這可能是孩子情緒緊張造成的軀體化反應,也可能是孩子在發出心理呼救的信號。

《要有光》首發于《收獲》雜志

從2023年開始,梁鴻在三個完全不同的地方——北京海淀區、一座二線濱海城市以及一座縣城展開田野調查,發現三個地方的孩子很不一樣,他們有的是被眾星捧月般長大的“天之驕子”,有的是“小鎮做題家”的后代,有的是從小就缺失家庭關愛的留守兒童,但他們的父母,無一例外地,很晚才發現自己的孩子心理生病了。

更讓梁鴻痛心的是,時至今日,還有家長認為心理生病不是真正意義上的生病,不過是孩子“嬌氣”“矯情”“沒事找事”。每每在相關報道的評論區里看到“打一頓就好了”“就得讓娃去地里干幾天活”,她都不禁感嘆:“有時,我們真的太無知,太狂妄了。”

“我們沉浸在自己的世界里,用我們的經驗去教育孩子。但時代變化了,你得承認很多時候我們的經驗失效了。”

在采訪中,梁鴻對一個女孩沖著母親怒吼“你從來不知道我在說什么”印象極深。“比起是非,家長更在意的是自己在孩子面前不容置疑的權威性。我們這代人就是在這樣的家庭文化中成長的,我們也很難接受孩子去挑戰我們的權威。但在今天這樣一個時代,孩子對外界信息的接受和感知早已超過了我們。你只是用父母的身份去強壓他們,那肯定會出問題。”梁鴻說,“作為父母,我們最大的問題是,我們從不意識到我們有問題。”

“你看似是最愛孩子的人。但當孩子不斷地累積精神壓力,從一個健康的心理狀態滑向崩潰,你是在哪里錯過了你的孩子?這是值得我們反思的。”

思考:誰在定義?誰在焦慮?

另一個問題是,孩子們為什么不快樂了?

不知從什么時候開始,“考上好學校”成為了大部分中國孩子唯一的價值標準,其他一切評價體系都要為此讓路。當孩子出現心理問題時,許多家長首先關心的不是孩子有多痛苦,而是焦慮于孩子還能不能繼續上學,仿佛只要學業不斷,人生就不算真正“脫軌”。

在梁鴻看來,這種觀念本身就是一種集體無意識,家長把來自社會的焦慮原封不動地加諸在孩子身上,卻很少反思自己作為大人的責任。有的父母自己厭惡職場競爭,轉身又要求孩子闖進“不能輸”的比賽。

當全社會都把考試和升學當作評價孩子的終極標準,成長中的少年很容易陷入迷茫和自我懷疑:除了做題,我的人生到底還有哪些可能性?

《要有光》單行本

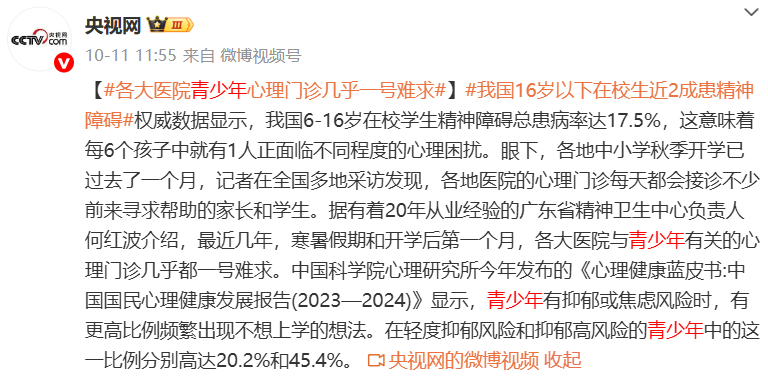

權威數據顯示,我國6-16歲在校學生精神障礙總患病率達17.5%。

“我們是義務教育,但更是一種競爭教育。你只要不在前20%的序列里,你就是失敗者。”梁鴻感嘆,所謂成功的定義、淘汰的壓力,縱使老師和家長不說,孩子也能敏銳地感知到。

書中寫到這樣一位母親,她在孩子精神崩潰后痛下決心,徹底停掉了孩子的所有補習課。但諷刺的是,只要這個孩子還能出門去上課,這位母親都不會做出這樣的決定。

還有一位母親,名校碩士畢業,兒子的高中作文經常被扣掉20多分(滿分50)。在她的閱讀里,兒子的作文比所謂的滿分作文有靈性、有思想、有創意得多,但她只能勸說兒子“規范化才容易得分”。

這樣的母親,在梁鴻的觀察與接觸中并不在少數。

“事實上我們自己就是一種分裂的狀態。前十幾年我們帶著孩子到處旅行,我們教育孩子要真善美,但在現實生活中我們要求孩子‘作假’,去寫現代白話文中的八股文。這說明我們自身的教育是虛偽的,但我們最后屈服了。”對此,梁鴻非常感慨,“這個屈服的過程,對孩子的精神是多么殘酷的過程,但這個過程在我們的每個家庭里隨時隨地都在發生。”

《要有光》內頁

觀察:置身事外的父親,犧牲自我的母親

《要有光》寫到一半時,梁鴻突然意識到一件事:“怎么都沒幾個父親參與其中?”

她一直很想找到并寫出一個鮮明的父親形象,但最后只能告訴自己,這也是現實一種。

在她接觸到的家庭里,大多是母親在為孩子的事情焦頭爛額,聲嘶力竭,而父親像是一個置身事外的旁觀者。書里有一幕是,一個女人為了孩子又蹦又跳,又哭又鬧,而那個男人一直在隱忍,任憑女人又推又搡。如果有不知情的人經過看到,會肯定地說,那個女人無理取鬧,那個男人好有修養。

“我們的父親到哪去了?我們的父親到哪去了?”梁鴻接連追問,“在中國傳統社會,我們會說父親要承擔家庭經濟壓力,一個男人習慣于把自己從家庭的內景里抽身出來。但有什么比你孩子的成長更重要?事業和你的孩子一定是對立的嗎?你沒有偷懶和推卸責任嗎?”

在梁鴻看來,父親的家庭參與不僅給孩子帶來更多關愛,更為一個家庭帶來良性平衡。“只有母親在那奔走呼號,這并不是一個健康的身心狀態。對一位女性也不公平。”

她采訪的那些母親,她們往往既要在職場拼殺,又要操心家庭生活,身心俱疲卻不敢有一絲松懈。她們也極其容易陷入一種“自我犧牲”的心態,認為自己為孩子省吃儉用,苦守婚姻,沒有自我,卻不想當她們把物質、婚姻乃至全部人生都“押”在孩子身上時,孩子也會不堪重負。

“那些類似于‘我為了你怎么怎么樣’的話,是很多母親無意識的脫口而出。因為伴侶在孩子這個問題上的缺席,她們確實沒有多少選擇的空間,只能把全部精力給到孩子,也很難讓自己有所成長。可只有當一個母親跳出‘一切為了你’的桎梏,不再以孩子為人生唯一的意義,她才能以更平和、充盈的狀態陪伴孩子成長。”梁鴻說,“每一個人都應該是一個獨立的個體,而不是將生命狀態依附在誰身上。”

“一個家庭里,只有每個成員都在發光,這份光亮才能匯聚起來,這個家才能成為溫暖彼此的地方。”

在新作出版之際,梁鴻接受了澎湃新聞·文學花邊獨家專訪 攝影:鄭博文

出路:在原生家庭的創傷中再往前走

這些年“原生家庭”成為了熱議話題,不少成年人感嘆自己的童年“需要一生去治愈”。

“家庭對一個人心理的影響確實深遠而巨大。”梁鴻說,“我們經常遇到一個孩子說起當年被打,父母就非常憤怒,說我對你那么好,你怎么就記得這一件事情?這不是孩子記仇,而是這個事確實在孩子心中留下了很深的印記。創傷就是創傷,不是‘時間過去了’‘孩子長大了’就能彌補,家長只有正視了這個問題,才可能真的一起往前走,不然在情感上很容易漸行漸遠。”

但是,梁鴻也不贊同將原生家庭的影響“本質化”,視其為一個人不可掙脫的命運。她很喜歡書里一個少年的話——“我們是在一個必然的破碎與創傷中再往前走”——即我們看見了受傷的事實,也帶著傷口向前生活。“對年輕一代來說,不要沉溺于指責父母,他們有他們的時代局限。很可能你嘗試過和解但最后不歡而散,那就選擇去理解。更重要的是,放自己出來。”

“但我還是呼吁中老年父母們重新看待我們的孩子,不要總以‘過來人’自居,覺得人到50歲、60歲就可以‘定型’了。60歲還剛剛開始,同志們!我的意思是要學會用開放的思維去重新看待世界,重新理解子女。人只有擁有學習的熱情和學習的能力,才可能跟著世界一起往前。”

作為一個文學寫作者,梁鴻無意于提供某種結論或解決方案,但她希望通過一個個具體的生命,讓更多人看見孩子們“生病”背后的復雜性和沖突性。

“這本書里每一個孩子的人生還在繼續,我只能暫時寫到2025年。我想他們的經歷如果能夠砸開我們思維的堅冰,讓我們對一些慣性思維有所警醒,這本書的意義就達到了,那道光就投射下來了。”

對于那些在黑暗中摸索前行的家庭來說,這束遲來的光哪怕再微弱,也極其珍貴。

海報設計 王璐瑤

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司