- +1

盧浮宮上海首展12月開啟,“圖案的奇跡”呈現印度伊朗藝術

澎湃新聞獲悉,繼今夏法國奧賽大展掀起申城觀展熱潮之后,浦東美術館將在今年12月迎來另一場重量級合作。2025年12月13日起,法國盧浮宮博物館將攜其伊斯蘭藝術核心藏品登陸上海,帶來展覽 “圖案的奇跡:盧浮宮印度、伊朗與奧斯曼的藝術杰作”。這是盧浮宮首次在上海舉辦展覽,也將成為其在中國展出規模最大的一次館藏輸出。

“圖案的奇跡:盧浮宮印度、伊朗與奧斯曼的藝術杰作”展覽海報

巴黎盧浮宮自1793年正式對公眾開放,迄今已成為全球最具象征意義的藝術殿堂之一。其伊斯蘭藝術部門于2012年重組開放,旨在呈現伊斯蘭世界對全球藝術史的重要貢獻。此次與浦東美術館的合作,既是盧浮宮“文明對話”使命的延續,也標志著中法文化交流的新階段。

盧浮宮博物館圖片致謝:盧浮宮博物館

展覽依托巴黎盧浮宮收藏的印度、伊朗與奧斯曼帝國藝術珍品,時間跨度自16世紀至19世紀,橫跨亞非歐三洲。約三百件展品涵蓋陶瓷、金屬器、玉石、珠寶、織物、書法、繪畫、木雕等多個門類,展現了伊斯蘭藝術在早期現代時期的繁盛面貌。

《“夜鶯與玫瑰”圖案的書籍裝幀》 伊朗 1775-1825年 混凝紙、漆? 2012 Musée du Louvre, dist. GrandPalaisRmn / Hughes Dubois

展覽標題中的“圖案”,指向一種超越物質的視覺語言。在印度的花卉紋樣、波斯細密畫中的幾何裝飾、奧斯曼宮廷的金屬鑲嵌中,圖案不僅是裝飾手段,更是一種世界觀的體現。它連接了信仰、詩學與工藝,也揭示了藝術與數學、自然之間的復雜共生。

這些形態與理念在現代設計史中留下深遠影響——從歐洲新藝術運動的花飾到當代平面與建筑設計的圖案邏輯,都可追溯其源頭。

展覽展陳設計示意圖

路易十四“國王親選”的藝術品

此次展覽可回溯至法國“太陽王”路易十四時期。當時,法國王室收藏熱潮正盛,大量來自奧斯曼帝國與莫臥兒印度的藝術珍品進入凡爾賽宮與盧浮宮。這批藏品后來成為盧浮宮伊斯蘭藝術收藏的重要起點,也見證了早期全球化背景下的藝術流通與審美交融。

《天球儀》 印度 17至18世紀 黃銅、銀 ? 2025 Musée du Louvre, dist. GrandPalaisRmn / Julien Vidal

17世紀,法國波旁王朝第三任國王——路易十四對藝術抱有極高熱忱,他所收藏的世界各地藝術珍品,不僅豐富了王室收藏,也奠定了法國國家藝術收藏體系的基礎。其中,來自奧斯曼帝國與莫臥兒王朝的伊斯蘭藝術品尤其引人關注,它們是早期歐洲王室收藏中最重要的非西方藝術樣本之一。

《執壺》 印度 約1585-1615年 珍珠母、金屬 ? 2024 Musée du Louvre, dist. GrandPalaisRmn / Hervé Lewandowski

這些器物在成為國家收藏之前,曾裝點于盧浮宮、杜伊勒里宮與凡爾賽宮等王室行宮,其華麗工藝與復雜圖案折射出17世紀法國藝術的極致繁榮與審美趣味。在本次展覽中,觀眾將得以近距離觀賞這些“國王親選”的伊斯蘭珍品,從中感受跨地域藝術交流所產生的歷史厚度。

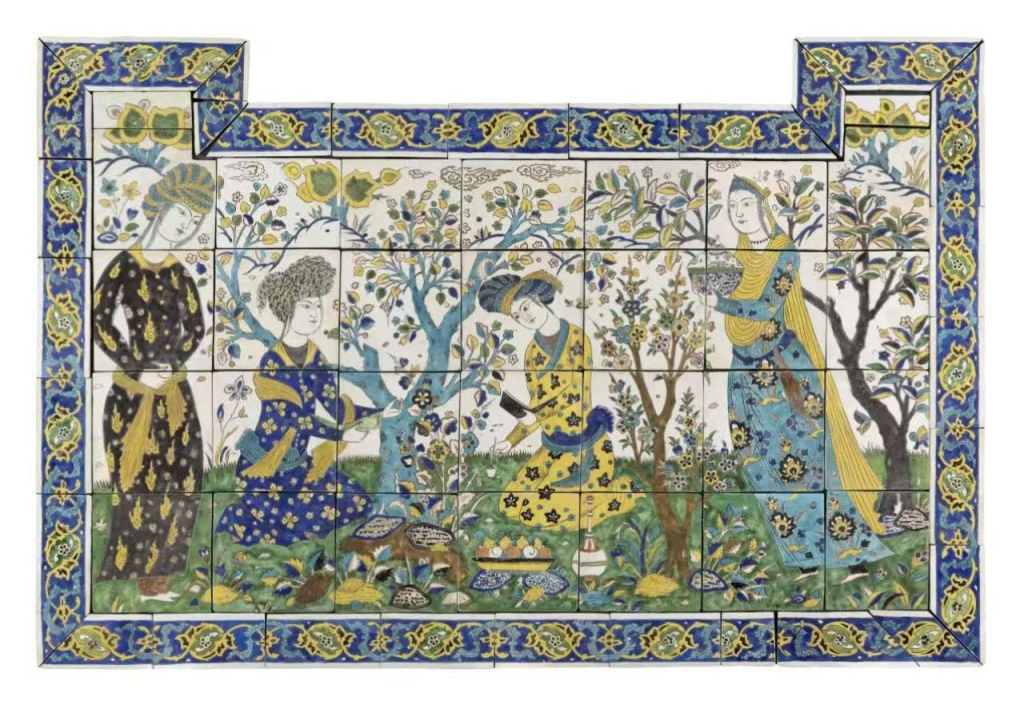

《賽詩會瓷板》,伊朗17世紀中葉 釉彩陶瓷 ? 2012 Musée du Louvre, dist. GrandPalaisRmn / Rapha?l Chipault

其中一件來自伊朗17世紀中葉的釉彩陶瓷《賽詩會瓷板》。畫面描繪了文士們在花園中吟詩作對的場景:人物姿態端莊,衣紋流暢,以蔚藍與赭紅的釉彩勾勒出優雅的節奏。這種“賽詩會”(Majlis)圖像是波斯文化中最具象征性的意象——詩與繪畫、書法與裝飾融為一體,構成伊斯蘭藝術的精神范式。 作品沒有采用西方透視,而以嚴謹的幾何秩序組織畫面,如同詩的韻腳一般反復、呼應。它體現出一種深植于伊斯蘭傳統的“秩序美學”:藝術并非模仿世界,而是在平面上構造世界的精神秩序。

《匕首》,印度 17世紀 鋼,玉,黃金,紅寶石,祖母綠 ? 2010 Musée du Louvre, dist. GrandPalaisRmn / Hughes Dubois

在這一意義上,“圖案的奇跡”不僅是關于“美”的展覽,更是一段文明交匯史的具象化呈現:在地中海與印度洋之間,在波斯與歐洲之間,藝術推動了關于秩序、對稱與象征的共同語言的生成。

《龍紋瓶》 伊朗 17世紀 釉彩陶瓷 ? 2025 Musée du Louvre, dist. GrandPalaisRmn / Rapha?l Chipault

展陳與視覺體驗

展覽由法國設計師塞西爾·德戈(Cécile Degos)擔任空間設計,她曾操刀浦東美術館正在展出的“奧賽大展”。此次,她以沉浸式的空間語言重構印度、伊朗與奧斯曼帝國的建筑氛圍:穹頂、拱門與彩釉磚紋與浦東美術館簡潔的建筑結構相呼應,使觀眾在穿行中感受文明的節奏變化。

展覽展陳設計示意圖

“圖案的奇跡”分為三大板塊,分別將呈現印度、伊朗、奧斯曼帝國的諸多藝術杰作。兩間復原展室將以近乎原貌的方式再現17至18世紀伊斯蘭世界的宮廷陳設。與盧浮宮本館的伊斯蘭展廳相比,浦東美術館的版本呈現出色彩與光影的多重層次。

《窗屏》 印度北部 17世紀 砂巖 ? 2011 Musée du Louvre, dist. GrandPalaisRmn / Hughes Dubois

在當代語境中重新觀看這些“圖案”,或許意味著重新認識藝術如何構筑世界的連結:它們既屬于伊朗的匠人,也屬于巴黎的收藏家,也是現代設計的源頭。

《法特赫-阿里·沙阿·卡扎爾肖像》 伊朗 1800-1806年 布面油畫 ? 2022 Musée du Louvre, dist. GrandPalaisRmn / Hervé Lewandowski

(注:本文資料來自浦東美術館)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司