- +1

高子華|拾得紅爐一點雪—— 尋訪元末明初高僧楚石梵琦遺跡

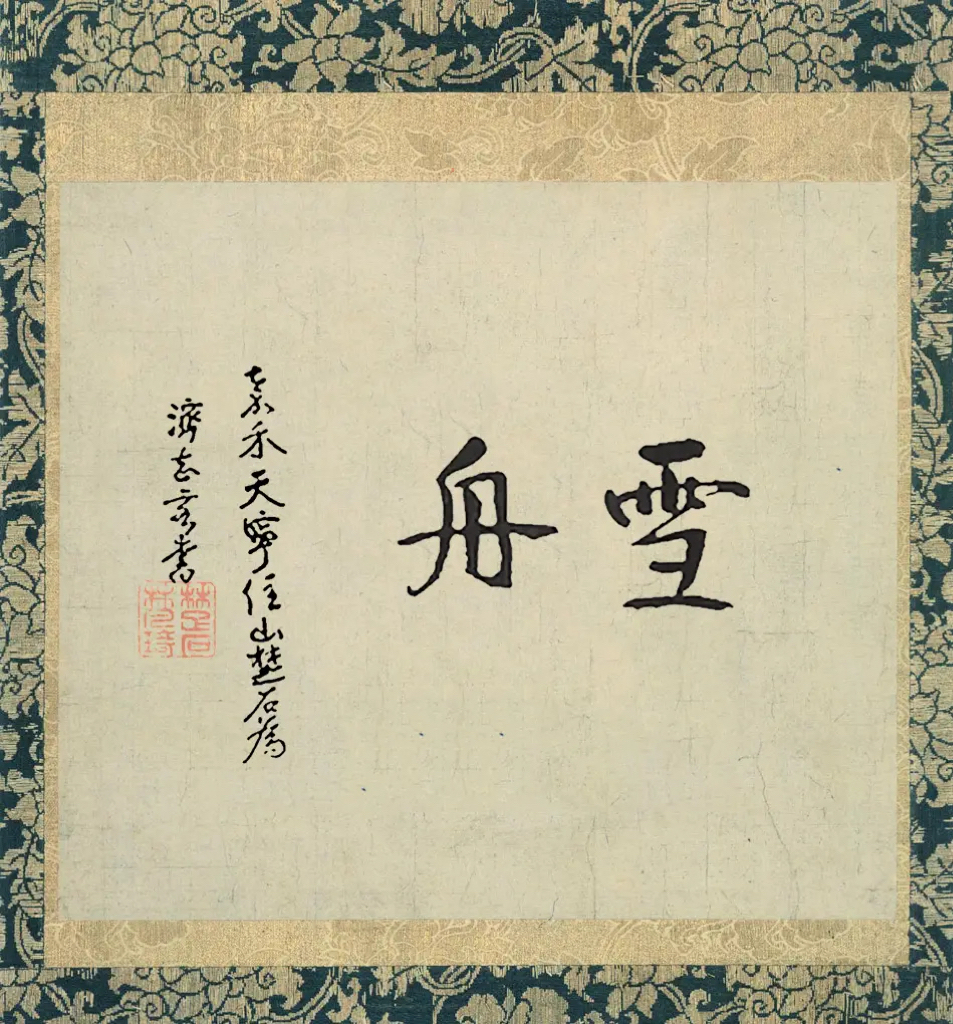

日本“畫圣”雪舟(1420年-1506年),原名“等揚”,是日本京都相國寺的著名畫僧。一次行畫途中,偶然見到了元明之際中國高僧楚石梵琦書贈日本入元僧“濟知客”的墨寶“雪舟”二字,內心大為震撼。等揚專門向高僧龍崗真圭請求開示。

梵琦書作“雪舟”,圖片來自網絡

楚石梵琦所書“雪舟”及其蘊涵的精妙禪意,深深觸動了龍崗真圭禪師。龍崗真圭寫下了著名的“雪舟二字說”,不僅指明書畫“神品,妙品,神且妙”的三重境界,還闡釋了“雪凈舟動”的佛法禪理。等揚從此以“雪舟”為名號,成就了日本文化史上的不朽功業。

楚石梵琦的傳世之作“雪舟”,不僅是日本“畫圣”雪舟名號的直接來源,其玄妙的禪學思想也深刻影響了雪舟的藝術理念和實踐,堅定了他赴中國探源尋宗的決心。楚石梵琦,在中國文化史上具有獨特地位,卻在歷史長河中或隱或現,少為人知。他究竟是怎樣的一位傳奇高僧呢?

一

浙江象山半島,左挽象山港,右倚三門灣,面向大海,有著“東方不老島,海上仙子國”的美譽。在三門灣山海交錯的海岸線上,泗洲頭塘岸村靜臥在三門灣最深處。據當地文史專家考證,這里是元末明初高僧楚石梵琦的故里。

楚石梵琦俗姓朱,字楚石,小字曇曜,元元貞二年(1296)出生。尚在襁褓時,有神僧看到后說:這個孩子長大后必定振興佛法,“此佛日也。他時能照燭昏衢乎!”楚石四歲時父母雙亡,由祖母撫養,七歲靈性穎發,能書大字,鄉人視其為“奇童”。九歲,楚石離開家鄉,遠渡錢塘江,來到嘉興海鹽天寧永祚禪寺,師從老僧訥翁謨學習佛經。從此,再也沒有回過故里。

今年九月中旬,浙江經歷持續兩個月的酷暑后,終于迎來了短暫降溫。我和象山張千里美術館館長張球先生,還有位在上海開了家海鮮面館、同樣熱愛鄉土文化的張昌純先生,一起尋訪了楚石梵琦故里。

泗洲頭塘岸村村口的“中保廟”,是座清晚期建筑風格的單進重檐紅墻小廟,供奉的是白鶴大帝。廟前矗立一株青綠古樟,樹齡有400多年,樹圍兩人合抱,老虬盤旋,繁茂挺拔。樟樹邊“荷花池塘”內,幾叢映日紅荷點綴。古村歷經四五百年的變遷,只留下這株明樟,見證著歲月滄桑。

梵琦故里明樟 高子華攝

從塘岸村到村南的泗洲頭港,現在是片片平疇,村舍相連。村里老輩人說,一代代鄉民扛石造堤,新塘岸外舊塘岸,塘岸復塘岸,海涂變良田。這里種植的甘蔗,汁多清甜,遠近聞名。楚石少小離家,后入桑門道場,但是“藕花深處不妨禪”。他寫道:“吾廬正在白云邊,古木修篁相接連。橋下白魚長比劍,石間青蟹大如錢。”故鄉的景象,一直縈繞腦海。

有“元人冠冕”美譽的一代書畫宗師趙孟頫,世居浙江湖州。湖州崇恩寺是其父親所建寺廟,住持晉翁洵是楚石的“從族祖”,就是爺爺的堂兄弟。年少的楚石到了海鹽,常常奔走兩地,既是訪親,又可學佛。

湖州崇恩寺是趙孟頫家廟,自己又是晉翁洵禪師好友,經常去崇恩寺品茗談佛。每次遇見楚石,趙孟頫都覺得眼前這位少年聰慧不同尋常,心生喜歡。趙孟頫不僅教其寫字繪畫,還出錢為他買了僧牒,請天寧寺訥翁謨為其剃度,法名梵琦。

到了梵琦十六歲在杭州昭慶寺受具足戒時,已是“文采炳蔚,聲光藹著”,兩浙著名寺院的大德高僧,爭欲招致座下。余杭徑山虛谷陵、寧波天童云外岫、杭州凈慈晦機熙,都對梵琦稱譽有加。

元至治三年(1323)春,英宗皇帝崇重佛教,下詔改五花觀為壽安山寺,選東南精于書法的僧人三百人,赴大都北京金書《大藏經》,作為壽安山寺的鎮寺之寶。此時年方二十八歲的梵琦,由趙孟頫、鄧文原舉薦,被選中赴京。藉由趙孟頫的一路獎掖加持,梵琦的人生之路,從兩浙叢林,開始走向全國。

二

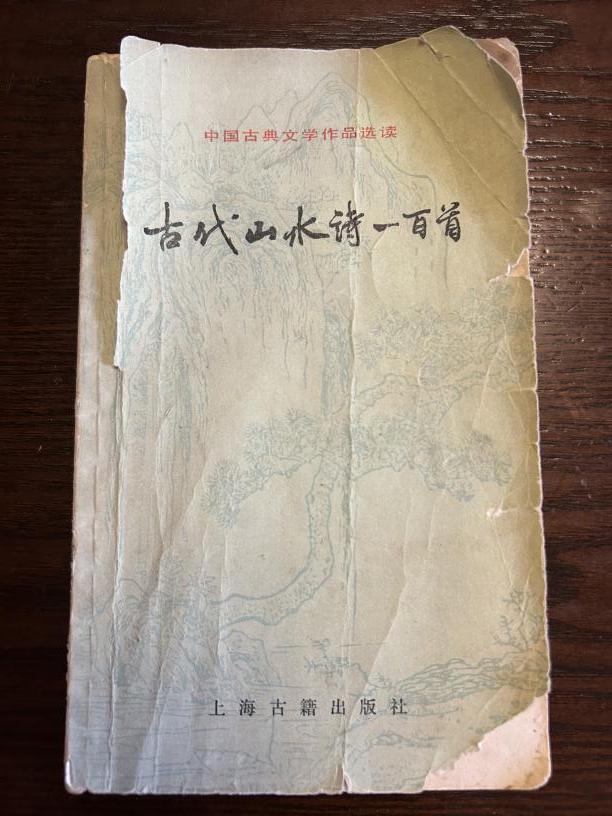

淡綠色封面、古代山水畫線描襯底,“中國古典文學作品選讀”叢書裝幀雅致素樸,涵蓋詩詞、散文、小說等多種體裁,遍請名家選注選譯,在上世紀80年代興起的“學習潮”中,風靡一時。

《古代山水詩一百首》

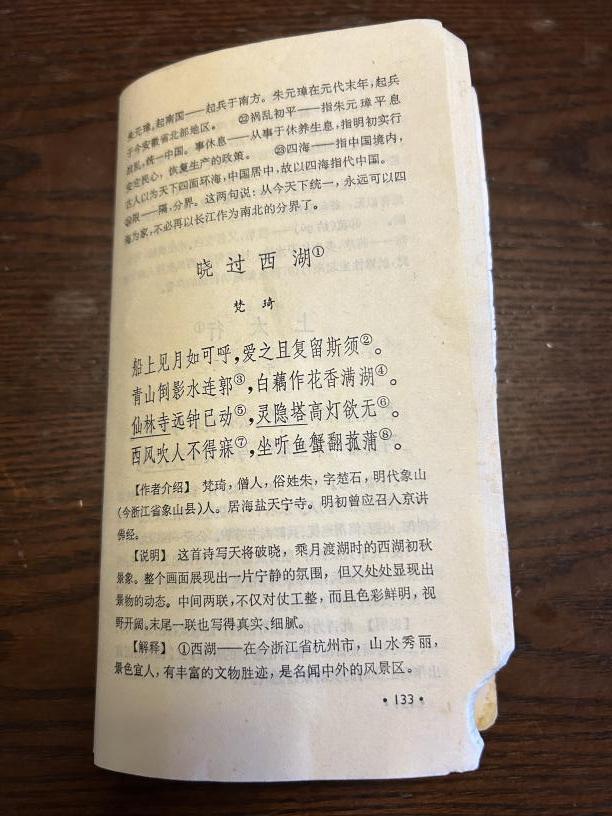

那時我在杭州求學,買了這套書的《古代山水詩一百首》。此書選錄了李白、杜甫這些偉大詩人《早發白帝城》《望岳》等千古流傳的名篇佳作,其中也有梵琦的《曉過西湖》。此詩描寫天將破曉,乘月渡湖時的西湖夏日景象。整個畫面展現出一片寧靜的氛圍,但又處處顯現出景物的動態畫面。全詩如下:

船上見月如可呼,愛之且復留斯須。

青山倒影水連郭,白藕作花香滿湖。

仙林寺遠鐘已動,靈隱塔高燈欲無。

西風吹人不得寐,坐聽魚蟹翻菰蒲。

記得當年看到詩后介紹,梵琦是“明代象山人”,頗感意外。這才知道自己家鄉曾經出現過這么杰出的一位詩人!再讀此詩,平添一份親切。此后大學畢業、工作輾轉,已40年了。至今偶爾得閑,還會隨手翻翻這本詩集。

梵琦當年應召赴元大都書寫《大藏經》,著有《北游詩》三百余首,記錄沿途所見所聞。大漠南北,運河上下,山川人情,讀之歷歷在目。

《曉過西湖》是《北游詩》的開篇之作。梵琦從余杭徑山來到杭州西湖,沿著運河一路北行。這一年,距梵琦在西湖邊昭慶寺受戒出家,正好十二年。梵琦船上見月興嘆,人生代代,湖月年年,“愛之且復留斯須”。

梵琦北赴大都,不僅留下了《北游詩》這部詩化游記,也修得了自己佛法開悟的剎那因緣。此前梵琦曾赴徑山萬壽禪寺,參拜號稱天下老和尚的臨濟宗十六世高僧元叟端和禪師,請教“如何是言發非聲,色前不物?”被元叟呵叱退下,從此群疑塞胸,如填巨石。

梵琦在大都,一天晚上睡起準備寫經,忽聞西城樓鼓震動,豁然大悟,拊幾大笑道:“徑山鼻孔,今日入吾手矣!”遂作偈曰:“崇天門外鼓騰騰,驀札虛空就地崩。拾得紅爐一點雪,卻是黃河六月冰。”

梵琦抄完《大藏經》再上徑山,元叟看到梵琦氣貌充然,笑道:“西來密意,喜子得之。”梵琦得到元叟“印可”,成為嗣法弟子,被稱作妙喜五世。“妙喜大法,盡在梵琦。”

梵琦禪師歷經元明鼎革、王朝異姓,以其道業精深而聲隆不墜。有元一代,元至治三年赴大都繕寫《大藏經》,元至正七年(1347),元順帝賜號“佛日普照慧辨禪師”。“佛日”,正是梵琦襁褓時神僧所言。

朱元璋驅逐蒙元于漠北,建立朱明王朝。洪武元年(1368)選取全國高僧,舉辦金陵蔣山法會,超度元末明初四方征戰死難亡靈。梵琦禪師應詔誦經說法,朱元璋聞知大悅。第二年,朱元璋再征梵琦蔣山說法,“賜宴于文樓下”,親承勞問,并賜以內府白金。從洪武元年始,梵琦連續三年為朱元璋講經說法。“年愈高,行愈苦,然而名動海內。”

三

一代天驕“成吉思汗”的蒙古大軍,席卷歐亞大陸,激蕩了政治格局,也激發了文明交流。日本學者木宮泰彥統計,元代史冊留名的入元僧達222人。元不足百年,其數量幾乎是南宋和明兩代入華僧的總和。梵琦墨寶“雪舟”和日本“畫圣”雪舟之間的傳奇故事,是這個時代宏大且生動的中西文化交流的最好例證。

一缽千家飯,孤身萬里游。元代中國,尤其是江南地區,出現了中峰明本、楚石梵琦等一批大德高僧,吸引了遠在海東的日本佛門信徒。為弄懂“經文心要”,這些僧侶搭乘商船而來,遍參天下名剎,研究佛法,學習經文醫書,傾倒于中華文化。

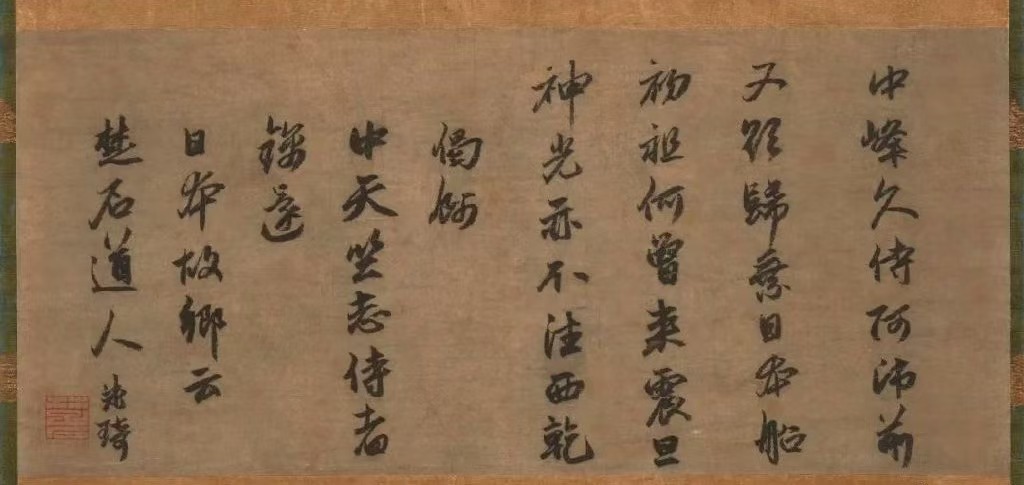

日本著名學問僧無我省吾多次來華,參謁梵琦和凈慈、靈隱、阿育王等名寺高僧。梵琦書贈《送吾藏主禮虛堂祖塔》《送中天竺吾藏主還日本》等多篇詩偈。“日出西方夜落東,不知此語是何宗。”“西湖之水西湖山,動靜不離方寸間。月在中峰夜將半,天香柱子誰能攀。”句句禪理,處處凈土。

“明朝開國文臣之首”宋濂與梵琦曾同侍洪武皇帝。宋濂筆下的梵琦“形軀短小,而神觀精朗”,“凡所蒞之處,黑白向慕,如水歸壑,由是內而燕、齊、秦、楚,外而日本、高麗,咨決心要,奔走座下。得師片言,裝滿襲藏,不翅拱璧。”

梵琦詩偈,圖片來自網絡

書法是獨特的中華文化樣式,在文明傳承和交流中扮演重要角色。趙孟頫自號“松雪道人”,齋名“松雪齋”,松之蒼勁挺拔,雪之潔白無瑕,是其藝術追求的最高境界。趙孟頫書崇東晉王羲之,奉其《快雪時晴帖》為至寶。他曾書“快雪時晴”四字送弟子黃公望,黃公望據此意境,畫下不朽巨作《快雪時晴圖》,傳為書壇千古佳話。

對于黃公望、楚石梵琦,趙孟頫是仰止的高山。趙孟頫傳授的不僅是筆墨技法,更是其博大深邃的藝術思想。梵琦深諳趙體書法精髓,早年書法作品字行結構,一望即是源于趙體。“雪舟”二字,意境清凈澄澈,澹叩禪機,顯然是梵琦頓悟后的筆墨,筆法構致已然跳脫出乃師趙孟頫之窠臼,展現“返璞歸真”的化境。

趙孟頫的“松雪”,梵琦的“雪舟”,雖語境各異,但其精神內核皆與“雪”的意象緊密相連,蘊涵著獨特的美學情趣。“雪舟”二字超越自然物象,書法筆觸自然流露禪機,直接啟發并成就了日本“畫圣”雪舟等揚。“雪舟”蘊藏的“恒動亦靜”的辯證哲理,更是直指人心,跨越時空,至今依舊熠熠生輝。

四

尋訪梵琦故里后,我們又專程造訪了浙江嘉興海鹽的天寧永祚禪寺。天寧寺是梵琦禪師最初出家的根本道場,也是他先后兩度住持并最終圓寂在此的佛門寶地。我們想,在這里,更能接近他的日常,感受他的慈悲,體悟他的思想。

梵琦住持天寧寺時,海鹽地處海濱,飽受海潮侵擾。眾人問梵琦:“如何才能為眾生鎮住海潮,免去淹圮之苦?”梵琦答:“惟千佛最勝之。”為解海潮之厄,梵琦起建千佛大寶閣和鎮海塔。建造鎮海塔時,梵琦將每塊造塔之磚頂于頭上,跪誦《大悲咒》。

滄海桑田。如今的天寧寺地處海鹽市區繁華中心,距離捍海石塘,有兩公里多遠。走進天寧寺,書法泰斗沙孟海“千佛閣”斗大金字,高懸殿門之上。前些年修復“鎮海塔”塔身時,塔下二層元代器物猶在。走出“千佛閣”,仰望鎮海寶塔,飛檐翹角,巍峨壯觀,與昔時景象并無二致,讓人感慨不已。

在當年梵琦禪師念佛的西齋位置,鑄立著梵琦銅像。梵琦足踏蓮花座上,手持經文,眼視遠方,神觀精朗。我們一行在像前雙手合十,向這位了不起的先賢鞠躬致敬。

梵琦像 高子華攝

天寧寺不遠處的鹽平塘邊,有家“勝利面館”。我們點了當地的“干挑面”,濕面干挑,豬油噴香,還配了碗飄著紫菜的清湯。店外赤日炎炎,店內食客進出,語笑喧嘩。無意間,看到墻上掛著小說《活著》作者余華的題字,正是“活著”二字。原來,余華年輕時曾是這個小鎮一位百無聊賴的牙科醫生。

從天寧禪寺的廟堂莊嚴,到勝利面館的人間煙火。“活著”仿佛像一條暗喻,悄然地提醒我們,生命的意義,就隱含在一杯水、一碗面中。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司